基于智能研修平臺的教師知識共享研修模型建構與實踐

代毅 劉臻 傅龍

摘要:教學實踐是教師研修的核心內容,線上研修環(huán)境與線下實踐環(huán)境相結合的混合式研修已成為提升教師專業(yè)水平的重要途徑。下一代研修平臺將朝同步化、定制化、精準化和智能化方向演進,智能研修平臺應運而生。智能研修平臺在混合式研修中正在扮演越來越重要的角色,從僅僅作為研修內容的信息載體,逐漸發(fā)展成一種交互方式。不論是信息的傳遞,還是同伴的交流,在“交互”中可以實現知識的發(fā)生、共享和聚合。該文以大規(guī)模配置錄播設備的云教室為教學實踐場景,創(chuàng)設泛在的教師專業(yè)化發(fā)展支撐環(huán)境,重點關注以教師實踐性知識提升為目標的知識共享,構建并分析驗證了基于智能研修平臺的由環(huán)境層、交互層和共享層構成的知識共享研修模型,實現了基于真實教學實踐的、大規(guī)模、遠距離、密切互動式教師間協(xié)作學習。

關鍵詞:智能研修平臺;混合式研修;教學實踐;知識共享;交互

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A

* 本文系廣東省哲學社會科學“十四五”規(guī)劃2021年度一般項目“基于數字教材的教師動態(tài)生成性行為數據采集模型與行為模式研究”(項目編號:GD21CJY08)、廣東省哲學社會科學“十三五”規(guī)劃2020年度學科共建項目“基于教育數據挖掘的開放教育可視化認知模式研究”(項目編號:GD20XJY50)研究成果。

一、引言

中小學教師隊伍建設已成為當前我國教育體制改革的重要內容和關鍵環(huán)節(jié)。2014年,教育部印發(fā)的《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》指出,應充分發(fā)揮校本教研、區(qū)域教研、聯(lián)片教研、網絡教研等多種教研形式在提升教師育人能力中的作用[1]。2019年4月,教育部發(fā)布《關于實施全國中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0的意見》,指出“變革測評方式,充分利用新技術開展教師研修伴隨式數據采集與過程性評價,提高測評助學的精準性”[2]。由此可見,信息技術在教師研修中的作用逐漸凸顯,網絡研修平臺在解決大規(guī)模、常態(tài)化研修方面表現出獨特優(yōu)勢。但是在網絡研修過程中由于缺乏現場學習條件,會出現活動過程普遍缺失真實情境、參訓者智能教育素養(yǎng)有待提升等諸多問題[3]。

因此,充分利用智能化網絡平臺和學習空間,將網絡虛擬空間與真實課堂相銜接,組織開展“線上+線下”的協(xié)作和探究的混合式學習成為提升教師水平的重要途徑[4]。混合環(huán)境能夠解決原有網絡研修中學習與實踐脫節(jié)的弊端,能滿足大規(guī)模、跨時空、多層次研修的需求,同時實現教師實踐性知識的提升[5]。有學者提出研修平臺是教師開展知識共享活動的重要空間,憑借虛擬平臺的網絡化優(yōu)勢,教師可開展知識共享與交流活動,亦可在此基礎上進行知識重構和創(chuàng)新[6]。這種研修雖然考慮到了教學實踐結合,強化了情景體驗環(huán)節(jié),但依然存在線上學習與線下實踐缺乏耦合,以及新技術環(huán)境與傳統(tǒng)應用模式不匹配等一系列問題。基于此,有學者搭建了功能更為完備、技術高效穩(wěn)定的研修平臺,涵蓋在線授課、學員管理、在線交流的基本服務,并具備追蹤學員記錄、診斷學習問題等智能輔助功能,雖然在理論上可以為混合式研修提供更好的技術服務支持,但尚缺乏基于平臺的相關實踐[7]。

目前對教師網絡研修的相關研究普遍認為,教師在平臺中的交互行為、知識共享、隱性知識轉化等維度會對學習效果產生促進作用。但對網絡研修的實踐活動進行深入了解后,又會發(fā)現一系列的現實問題:對已有學習資料的轉載者多,自主加工知識的創(chuàng)造者少;簡單的人際連接多,促進深度學習與研討的互動少;單向的知識分享多,雙向的知識分享少[8]。這種應用效果的差異性很大程度上與教師個人的知識共享水平有關[9]。知識共享的應用意識和水平在實質上反映出,新技術環(huán)境下的教師研修缺乏一定的理論和實踐指導。這意味著智能研修平臺的設計應脫離注重硬件、平臺、知識單向傳遞的模式,轉變?yōu)楦雨P注以群組為組織的知識共享模式[10]。

因此,探索、設計、開發(fā)與智能時代相適應的教師研修平臺,是技術深度融入教師教育的重要著力點。中央電化教育館于2021年初啟動全國智能研修平臺試點工作[11],組織教師開展大規(guī)模在線教研、基于課堂教學行為大數據的精準教研、基于“三個課堂”的在線教研、基于資源的自主研修等各類混合式區(qū)域研修和混合式校本研修活動,旨在探索人工智能技術與教師教育融合的理念、思路和方式。本文在全國智能研修平臺試點工作的基礎上,以大規(guī)模配置錄播設備的云教室為教學實踐場景,基于知識共享理論構建新的教師研修模型,對教師研修環(huán)境及其實踐應用開展研究。

二、基于智能研修平臺的教師知識共享內涵

(一)教師知識共享

知識共享是個體間交換彼此已有知識,并以此創(chuàng)造新知識的構建過程,是個體知識向組織知識的擴散[12]。螺旋型知識轉換生成模型(SECI模型)是代表性的理論模型之一,該模型將知識轉換分為知識的社會化、外在化、綜合化和內在化四個階段,闡述隱性知識和顯性知識之間的轉換關系,認為知識共享是一個連續(xù)的、動態(tài)的螺旋式上升的過程[13]。本文所述的教師知識共享指的是個體間、個體與組織、組織與組織間擴散、交換、創(chuàng)造知識的過程,在這一過程中隱性知識和顯性知識相互作用,相互轉化,最終實現個體和組織的知識增長。SECI模型為教師知識轉換與流轉的過程提供了可靠的分析路徑,有助于解釋教師知識共享的過程本質,并提供了有助于教學實踐的實施策略。

(二)智能研修平臺

研究采用基于大數據、云計算、5G、人工智能等新興技術的教師智能研修平臺,其底層功能包括云教室的遠程控制與集中管理,視頻流的接入匯聚與高效傳輸,與第三方平臺服務的集成整合,流媒體視頻切片、標注、分析,自適應碼流的多終端云分發(fā),教育視頻高效能分布式云存儲等功能[14]。作為增強感知與現實的中介情境,基于視頻流的智能研修平臺能夠捕捉課堂互動行為產生的諸多細節(jié):能夠記錄、存儲教學活動數據,幫助教師從不同角度分析教學過程,通過比較視頻資源所反映的教師行為與標準規(guī)范的差異,為參訓教師提供研修數據,增加深度討論的發(fā)生機會[15]。

(三)智能研修平臺促進教師知識共享

智能研修平臺為教師個體提供了更為充分的學習支持,使知識的采集和獲取變得便捷、快速,使學習的發(fā)生和知識之間的轉化相輔相成。

1.改變了傳統(tǒng)的交互模式:強調將每個個體教師的智力資源數字化、標準化,通過互聯(lián)網開放共享,實現跨區(qū)域、跨組織的無縫流轉,使學習者可以隨時、隨地自由選擇教育服務[16]。這種以強鏈接為主要特征的新型關系網絡,滿足了教師知識共享對深度交互的需求。教師在該社會關系網絡中,得以無障礙交流、分享知識,迸發(fā)出思維火花。

2.促進了教師協(xié)同發(fā)展:參訓教師更加方便地進行知識的檢索和整理,通過不斷學習進行自我革新,尋求能力突破。這一學習過程中無需額外投入,教師只需借助簡單的學習終端接入網絡即可[17],引進教育發(fā)達地區(qū)或本地區(qū)高水平師資與課程資源,促進鄉(xiāng)村學校及薄弱學校教師的協(xié)同發(fā)展。

3.變革了知識傳播的方式:智能研修平臺更重視知識的溝通、共享、創(chuàng)新等一系列動態(tài)過程。教師在該環(huán)境中管理個人知識、發(fā)表見解、闡述思想[18],為知識共享提供物質基礎;教師也可以利用該研修環(huán)境共享人際交互、知識資源與學習路徑。

三、教師知識共享研修模型的構建

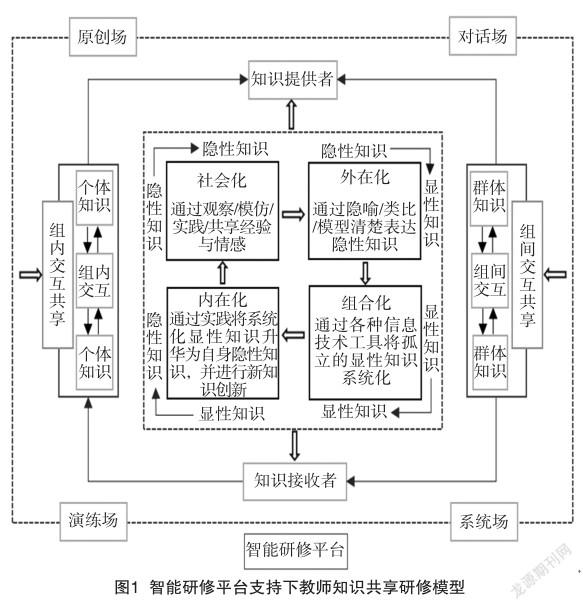

下頁圖1展示了基于螺旋型知識轉換生成模型(SECI模型)的基本結構,該模型是依賴于智能研修平臺的技術支撐,構建教師知識共享為主要目的。它由環(huán)境層、交互層和共享層構成,智能研修平臺是基礎和場域,二級交互是知識共享與創(chuàng)造的動力,SECI過程是知識共享的核心活動。知識不可能平白無故地被創(chuàng)生出來,它依賴于一定的情境,也就是所謂的“場”,信息在場的作用下通過解讀被賦予意義,進而轉換為知識[19]。

智能研修平臺為參訓教師提供四種場:原創(chuàng)場、對話場、系統(tǒng)場、演練場,包括現實空間(云教室等)和虛擬空間(網絡研修平臺等),知識在“場”中得以使用、分享和創(chuàng)造。“二級交互”是模型的動力源,組內交互中,知識在群組內個體間流轉實現“初級放大”;組間交互中,知識在群組間流轉實現“再次放大”。知識在不同主體間流轉的過程中,學習者的角色也在知識提供者和接收者之間不斷變換[20]。在SECI過程中,知識以顯性形態(tài)和隱性形態(tài)存在,通過社會化、外在化、組合化、內在化的過程實現共享與創(chuàng)造[21]。教師學習不再是簡單地從起點到終點的過程,而是通過不斷迭代和螺旋上升進行的積累。

(一)環(huán)境層

教師研修發(fā)生在一定的環(huán)境中,研修活動是教師與研修環(huán)境之間所進行的一系列學習活動的集合[22]。支持知識共享的研修平臺,從促進知識的轉化與流轉的角度來看,該平臺需要滿足原創(chuàng)場、對話場、系統(tǒng)場、演練場的要求;從研修過程中所涉及的對象來看,它是一個集知識、技術和社會于一身的綜合體[23]。智能研修平臺是一個龐大的、系統(tǒng)的知識庫,它不僅是教師進行交互的實體對象,更是教師建立彼此關聯(lián)的紐帶。同時,智能研修平臺是一個由人、工具、服務和資源組成的分布式環(huán)境。云教室和網絡研修平臺是智能研修平臺的核心,主要提供基于云計算、流媒體和大數據的三類工具:獲取信息的工具、創(chuàng)建和編輯信息的工具、通訊交流的工具。另外,智能研修平臺還可以促進社會性交互活動的發(fā)生,為高信任度群組提供保障,形成基于區(qū)域、興趣、硬件條件等不同要件的子群組。

原創(chuàng)場:教師可在直播、點播中觀察模仿,對于不易觀察、稍縱即逝的環(huán)節(jié),在視頻切片工具的幫助下精準定位,把握細節(jié)與精髓[24]。平臺提供群組匯聚、電子白板、文檔共享、協(xié)同瀏覽、桌面共享、文字討論、私聊與交互、批注工具等功能。通過識別學習者的身份屬性、信任值和語言熱點,讓有相同興趣愛好的教師形成線上群組。現場培訓也是原創(chuàng)場中的重要活動之一,除了可以提供研修素材外,更主要的作用在于為知識提供者營造良好的隱性知識分享環(huán)境[25]。

對話場:主要用于促進組織的隱性知識向顯性方向流動[26],智能研修平臺所支持的對話場最顯著的特點就是能提供基于大數據的課堂觀察技術與方法,并得到課堂教學分析報告。通過數據的形式將教師的實踐知識(隱形知識)進行可視化表征。

系統(tǒng)場:促進教師知識中碎片化知識向系統(tǒng)化、結構化的方向流動[27],其資源主要是抽象概括的工具集合及所產生的人工制品,如教師所撰寫的論文,開發(fā)的課件,制作的教具等。學習者借助多種知識組合化工具,把掌握的顯性知識以系統(tǒng)、合理的方式組織起來,形成新的顯性知識。

演練場:建立在原創(chuàng)場、對話場、系統(tǒng)場基礎上的實踐性環(huán)境,它的主要目的在于促進組織的顯性知識轉化為教師的實踐行為[28]。演練場需要構建探索與實踐的氛圍,促進組織顯性知識內化為教師的教學觀念,繼而改變教師教學行為。平臺提供錄播課與仿真模擬兩種層次的演練途徑。

(二)交互層

交互層是連接共享層與環(huán)境層的橋梁,在一定的情境下通過各種交互活動促進知識共享。智能研修平臺具有不同層級的社交功能,為知識交互提供所需的關系網絡服務。

個體研修者間的交互:交互是信息資源連接的基本前提和主要方式[29]。知識共享研修模型可以有效彌補相對封閉的校本教研中交互同質化、信息孤立化的局限;其開放性使每一個研修者都能以生態(tài)主體的角色參與到網絡交流和互動中,隨知識的提供或接收而動態(tài)變換自身角色。

不同研修群組間的交互:在以平臺為交互媒介的群組交互中,平臺既發(fā)揮了匯聚群組成員智慧的功能,同時為群組成員與其他群組交流提供了可視化的窗口,從而有助于社會交互的實施。能讓群組彼此觀察到對方成員的狀況,對于感興趣的交互對象,學習者能夠對其作品與所提供的知識進行更深入的了解。群組成員借助平臺可同時進行“雙軌”交互,一是群組間任何一對成員的交互,二是實時為組間交互出謀劃策的組內成員交互。

基于智能研修平臺的組間交互與基于核心成員的組間交互以及開放式無群組約束的學習者交互間有較大區(qū)別,如表1所示。

相比于“基于核心成員”的組間交互,“基于智能研修平臺”的組間交互能充分發(fā)揮集體的智慧,同時能擴大群組成員的參與度,減少了知識流轉過程中的衰減。更重要的是,充分利用外部群組的知識,實現群組內共享知識的越升。雖然“開放無群組”的交互模式能實現大范圍的交互活動,但是交互層次低、知識創(chuàng)造水平低等問題往往會讓交互活動難以為繼。

(三)共享層

共享層是研修模型的核心層,在環(huán)境層所提供的“場”的支持下,以及交互層的動力驅動下實現知識的共享與創(chuàng)造。組織外部知識不容忽視,成為知識創(chuàng)新的重要源泉[30]。因此,共享層在實現知識共享和創(chuàng)造的效益方面邁出了更大步伐。SECI模型闡述了知識共享過程中隱性知識與顯性知識之間相互轉化的過程,對教師研修的活動進行設計如圖2所示。

1.社會化階段

社會化階段主要分為確定研修需求、制定研修形式,建立研修群組、明確研修目標,聚焦研修過程、交互共享實現三個部分。參訓教師借助實時視頻、信任值以及學習者個人信息建立或加入群組,不同學校與區(qū)域的教師擬定本群組的研修目標。通過組內專題研討、頭腦風暴等方式,實現問題初步解決。在此過程中,隱性知識實現了由教師個人向群組其他成員的共享,實現了初步的知識創(chuàng)造。

2.外在化階段

在群組交互過程中,成員需要借助電子白板、文檔共享、桌面共享等工具通過類比、形象化的手段直觀感受和理解討論內容。專家則通過拋出問題和復述個人理解推動交互活動。

3.組合化階段

組間共同分析案例:將兩個或多個群組結成學習共同體,對同一案例從不同的觀察視角分享觀點,拓寬了問題解決的廣度和深度,增強了群組共有知識的容量和質量[31]。群組研修成果匯報:群組通過視頻直播工具開展階段性成果“發(fā)布會”,組外學習者與專家通過終端觀摩并進行點評。同時利用智能技術不斷匯聚點評的熱點詞,并建立相關聯(lián)系,幫助學習者把握群組知識的脈絡與核心思想。群組討論成果化:平臺能夠為學習者提取、匯總、分類素材提供幫助。產生面向教學的論文、課件、教具等生成性成果,并最終服務于教師的教與學。

4.內在化階段

在線協(xié)同備課:群組成員圍繞研修目標和群組要求自選主題,撰寫教學設計,完成自主備課,并將教學設計推送到協(xié)同備課系統(tǒng)。隨后,成員在群組內開展協(xié)同備課,以微批注、協(xié)同編輯、添加評論等方式進行協(xié)同教研。這一過程中群組成員的個體隱性知識在質疑、協(xié)商和總結中實現了分享。虛擬情境中演練:能夠讓教師在實際條件不成熟的情況下,經歷“實踐”的過程;針對預演過程中的突發(fā)問題形成積極預案。

真實情境的教學實踐:課堂實踐是檢驗教師學習效果的試驗場[32]。通過錄播系統(tǒng)將教師課堂教學延伸到云終端,供專家和老師觀摩和點評。實踐視頻點播:精心打磨的實踐案例視頻變成了新的資源,供其他學習者借鑒,這類生成性資源通過更大范圍的共享推動下一個SECI過程的實施。而授課教師可以根據閱覽者的反饋,定期與之開展遠程視頻互動,拉近興趣簇低參與度成員與群組的距離。

四、應用效果分析

(一)實驗設計

本研究依托中央電化教育館在珠海設立的智能研修平臺應用試點項目開展,自2021年初以來,共在珠海市5個區(qū)設立15所試點學校,將智能研修平臺支持下教師知識共享研修應用于教師的信息技術應用能力提升工程中,至今仍在繼續(xù)推進。本研究的數據獲取時間為2021年1月至2021年9月,參與實驗的教師遍布珠海市的所有區(qū)縣,為試點學校中隨機選取的個體,數量共有412人,而對照組的教師同為試點學校教師,共453名,在實驗中并不對這些教師的研修方式做硬性要求。實驗組與對照組研修環(huán)境基本相同,區(qū)別僅在于實驗組使用智能研修平臺進行支持。

(二)評估模型設計

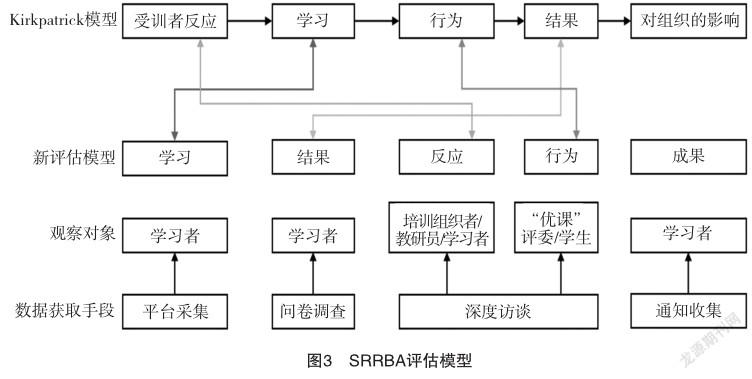

為了檢驗教師知識共享研修的效果,研究在充分吸收Kirkpatric評估模型的基礎上,結合信息技術應用能力提升的實際、評估的可操作性以及相關專家的建議,提出了SRRBA(Study, Result, Reflection, Behavior, Achievement)評估模型,如圖3所示。該模型通過觀察學習者的學習行為、采集平臺用戶的行為數據、調查學習者信息技術應用能力的量化數據、采用半結構化訪談剖析量化數據無法說明的相關內容。這樣的質性和量化結合的評估模型能夠更客觀的反映相關研究結果。

(三)數據分析

1.研修過程評估

(1)數據的描述性統(tǒng)計

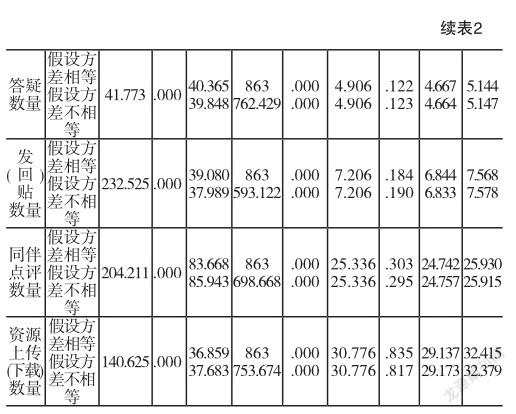

研修過程的平臺采集數據所涉及用戶適用平臺的XML原始數據,變量包括每天平均研修時間、某一主題平均探討數量、答疑數量、發(fā)(回)帖數量、同伴點評數量、資源上傳(下載)數量。統(tǒng)計發(fā)現,實驗組與對照組除了“平均每天研修時間”基本一致外,實驗組在其他維度的得分均高于對照組,表明兩組教師所付出的研修時間相同,但是研修時做出行為有較大的區(qū)別。

(2)均值分析

本部分采用獨立樣本T檢驗,分組變量為實驗組和對照組,分別對6個檢驗變量:平均每天研修時間、統(tǒng)一主題探討、答疑、發(fā)(回)貼、同伴點評、資源上傳下載進行分析,得到均值分析結果如表2所示。

從上面的數據可以看出,實驗組與對照組在每天平均研修時間方面沒有顯著性差異,但是在某一主題平均探討數量、答疑數量、發(fā)(回)帖數量、同伴點評數量、資源上傳(下載)數量等維度,實驗組顯著高于對照組。總體來講,實驗組的教師在相同的研修時間內,進行了更多的交互活動。

2.信息技術應用能力水平測量

本研究采用張屹研究團隊所編制的《中小學教師信息技術應用能力評估問卷》[33]測量研修前后實驗組與對照組教師的信息技術應用能力水平。研究共回收問卷865份,對問卷數據進行仔細檢查后,發(fā)現異常數據問卷13份(其中實驗組5份,對照組8份),剔除不合格問卷,實際有效問卷為852份,有效率為98.50%。

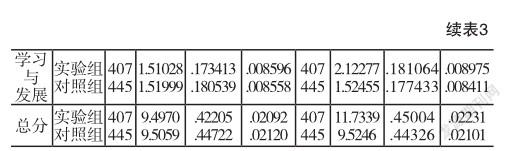

(1)描述性統(tǒng)計

研修前,實驗組與對照組的教師信息技術應用能力描述性統(tǒng)計結果如表3所示。可以看出,實驗組與對照組在各個維度的標準差基本控制在0.02以內,這說明實驗組與對照組的信息技術應用能力初始應用水平基本一致。而研修后的實驗組與對照組除了“評估與診斷”維度基本相同,其他維度中實驗組得分均高于對照組。

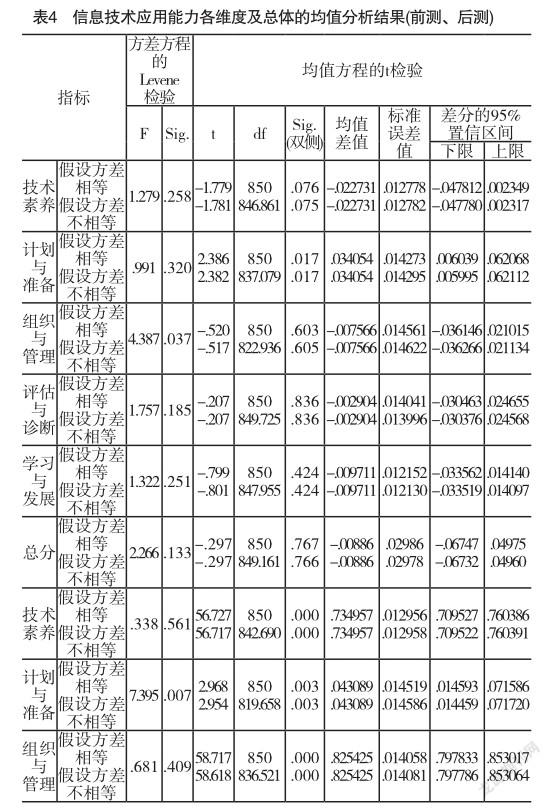

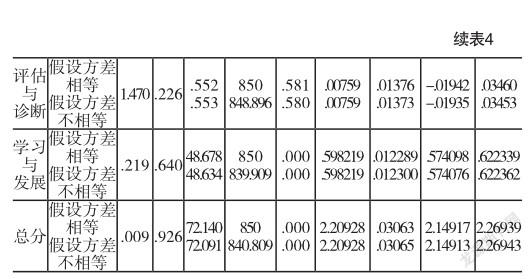

(2)獨立樣本T檢驗

對實驗組和對照組教師的信息技術應用能力各維度及總體情況進行獨立樣本T檢驗。從表4可以看出,實驗組與對照組教師在實驗前的信息技術應用能力一致,初始水平基本相同。實驗后,實驗組與對照組在總分以及技術素養(yǎng)、計劃與準備、組織與管理、學習與發(fā)展維度存在顯著性差異,實驗組均高于對照組,而評估與診斷維度沒有顯著性差異。說明知識共享研修有助于提高教師的信息技術應用能力水平,尤其是技術素養(yǎng)、計劃與準備、組織與管理、學習與發(fā)展能力。而評估與診斷能力沒有因為干預發(fā)生顯著變化,有可能是由于相關維度與教師的資歷與教齡相關,是教師學習中較難通過培訓習得的內容[34]。

(3)實驗組前后測

采用配對樣本T檢驗,對實驗組前后測數據進行檢驗,結果如表5所示。實驗組在技術素養(yǎng)、組織與管理、學習與發(fā)展以及總分維度存在顯著性差異,表明實驗組通過干預,在這些維度的得分有所提升;而在計劃與準備、評估與診斷這兩個維度在實驗前與實驗后沒有顯著性差異,這可能意味著這兩個維度要通過長期的培養(yǎng)才能有明顯的轉變。總的來說,知識共享研修的應用對提高教師信息技術應用能力是有效的,尤其體現在技術素養(yǎng)、組織與管理、學習與發(fā)展維度。對于計劃與準備、評估與診斷這兩個維度,短期干預的效果并不明顯。

(四)反應和行為評估

1.訪談內容

由量化分析的結果可知,在技術素養(yǎng)、計劃與準備、組織與管理、學習與發(fā)展能力維度,實驗者均顯著優(yōu)于對照組;而評估與診斷能力維度,實驗組并未顯示優(yōu)越性。為進一步了解這種差異產生的深層次原因、教師的態(tài)度及教學行為的變化、組織者的理性看法,本文對參與者進行了質性訪談,選取參與研修的教師、教研員、培訓管理者共十五人。

研修教師肯定了智能研修平臺支持下教師知識共享研修的優(yōu)勢,認為實驗組與對照組在研修行為上的差異,實際上反映了該研修模型在促進群組構建以及交互共享方面的優(yōu)勢——構建高信任關系群組、實施可視化交互以及二級交互。基于知識共享的研修實現了傳統(tǒng)研修無法實現的名師的集約化管理;在研修過程中教師們普遍能感受到同伴的存在,彼此間的信任更加牢固,聯(lián)系更加緊密;研修方式上,受訪研修教師給予的評價都很高,部分年紀較大的教師認為內容合理、符合要求,而其他教師則認為部分“難、重、急”問題仍可以進一步深入。關于計劃與準備、評估與診斷沒有出現顯著性變化,不少受訪教師將其歸因為研修內容尚不全面。

教研員和培訓管理者普遍認為實驗組教師的信息技術應用能力優(yōu)于對照組,應用理念、技術水平、駕馭能力、服務課堂以及促進個人學習是主要的差異。造成差異的原因有多種解讀:譬如云教室支撐真實實踐;大量名師智慧被聚集,校本研修連成整體;課堂教學的現實問題作為研修內容;學習的環(huán)境與教學的環(huán)境、教研的環(huán)境融為一體;學習圈被擴大,志同道合者更多。這些恰恰與技術素養(yǎng)、組織與管理、學習與發(fā)展能力的本質是契合的。技術的學習依賴于反復操練以及對細節(jié)的把握,課堂組織與管理有賴于對課堂的深刻觀察以及準確分析,而學習發(fā)展離不開良師益友的指引。在計劃與準備、評估與診斷方面,認為該部分學習內容存在呈現上的客觀困難,前者由于是課堂教學的前奏,不適合以視頻方式展現;而后者則是技術尚未達到實現常態(tài)化評估與診斷的要求,同時也沒有足夠好的案例供參考。

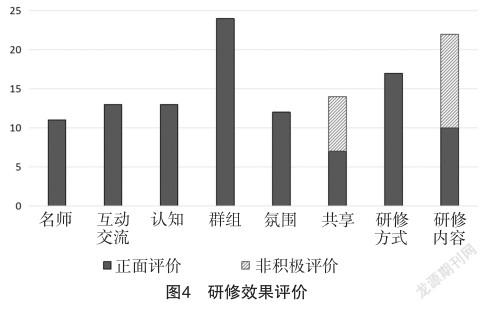

2.反饋內容的質性分析

研究者利用NVivo7.0將回復的匯總內容進行開放式編碼。分析受訪者的評價最終得到了8個維度、132個評價編碼。如圖4所示,除了共享與研修內容維度存在非積極評價,其他維度均為正面評價。

(五)結果與討論

1.量化分析結果討論

實驗組與對照組在每天平均研修時間方面沒有顯著性差異。但是在以下五方面存在顯著性差異:(1)實驗組在同一主題的探討積極性高,說明知識共享研修模型對加快教師知識外化與社會化有顯著作用;(2)實驗組表現出較高的答疑參與度,說明實驗組教師對知識共享持開放歡迎的態(tài)度,自信來源于基于知識共享研修過程中所建立起的高信任度群組;(3)實驗組所參加的論壇版塊更新頻繁,教師有效互動,觀點碰撞激烈,反映了知識共享研修所提供的環(huán)境在打破交互界限,擴大教師間交互范圍有著持續(xù)性的效果;(4)實驗組有著較高的同伴點評數量說明,教師會在其他領域積極外化個人知識,通過與同伴交流觀點、互換知識,實現知識共享,最終促進個人知識的增長;(5)實驗組分享資源的積極性更高,說明智能研修平臺對于促進資源的獲取和分享具有支撐作用。

2.質性分析結果討論

知識共享研修促進了群組交互共享,從訪談中我們進一步了解到智能研修平臺實現了“即來即交流”的學習體驗。另外,所有的交流都是基于線下教師真實的教學課堂,交流以雙向甚至是多向為主,促進教師隱形知識向顯性知識的轉化。新的研修環(huán)境提供了交流學習的平臺,將教研、培訓、教學有機地整合在一起,使得三者相輔相成。

關于計劃與準備、評估與診斷沒有顯著提升:從后續(xù)教師的訪談反饋可知,一些受訪教師認為新的研修形式依然存在內容不夠全面,在重難點內容上呈現不夠的情況。本文認為這兩部分內容存在呈現上的客觀困難,計劃與準備是課堂教學的前奏,難以在研修中可視化呈現;評估與診斷則受到缺乏成熟的評估模型的制約。

五、結語

本文基于智能研修平臺實現培訓、教研、教學環(huán)境的高度協(xié)調統(tǒng)一。采用線上虛擬環(huán)境與線下實踐環(huán)境相結合的智能研修平臺實現了教師日常教學實踐與教師研修融合的目的,推動了教師培訓遷移和培訓評價實踐工作的發(fā)展。智能研修平臺為群組的線上和線下活動提供了便捷條件,同時促進了不同群組間的交互。能夠為社會關系交互與學習內容交互提供可視化的服務,提高了交互的便捷性、可靠性和層次性。所具有的社會感知功能和認知功能能夠增進群組成員間的信任,推動了群組由分散型、半緊密型向緊密型的轉變。

在此基礎上,本文構建了基于智能研修平臺的教師研修模型,該模型以SECI模型為內核,二級交互共享為交互方式,智能研修平臺為“共享場”,有效地提高了教師知識共享的質量。在教育部《中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0》所提出的五個維度的能力中,能夠有效提升教師的技術素養(yǎng)、計劃與準備、組織與管理、學習與發(fā)展能力。另外,從研修的前后對比來看,研修模型對組織與管理方面提升較大,對技術素養(yǎng)、學習與發(fā)展能力提升適中,對計劃與準備、評估與診斷方面仍需要進一步的實驗。

參考文獻:

[1] 教基二[2014]4號文件,教育部關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見[Z].

[2] 教師[2019]1號文件,教育部關于實施全國中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0的意見[Z].

[3] 鐘紹春,鐘卓等.人工智能助推教師隊伍建設途徑與方法研究[J].中國電化教育,2021,(6):60-68.

[4] 邢西深.邁向智能教育的基礎教育信息化發(fā)展新思路[J].電化教育研究,2020,41(7):108-113.

[5] Zhang S,Liu Q.Investigating the relationships among teachers’motivational beliefs,motivational regulation,and their learning engagement in online professional learning communities [J]. Computers & Education,2019,134(6):145-155.

[6] 張宸瑞.教師網絡研修社區(qū)中知識共享影響因素研究綜述[D].蘭州:西北師范大學,2016.

[7] 薛楊,陳曉慧.混合式培訓視角下的研修平臺構建與應用研究[J].中國電化教育,2020,(12):112-118+130.

[8] 張麗霞,秦丹.教師個人網絡學習空間知識共享機制及優(yōu)化策略研究[J].電化教育研究,2017,38(4):36-40.

[9] Soon L,Fraser C.Knowledge Sharing and Knowledge Exchange in Distance Education Online Group Work [J].International Journal of Information and Education Technology,2011,1(2):156-162.

[10] 胡小勇,徐歡云.“互聯(lián)網+教研”形態(tài)研究:內涵、特征與趨勢[J].電化教育研究,2020,41(2):10-16+31.

[11] 教電館[2021]16號文件,中央電化教育館關于組織開展智能研修平臺應用試點工作的通知[Z].

[12] 石艷.教師知識共享過程中的信任與社會互動[J].教育研究,2016,37(8):107-116.

[13] 王阿習,陳玲等.基于SECI模型的教師培訓活動設計與應用研究——以“跨越式項目全國中小學語文和英語骨干教師培訓”為例[J].中國電化教育,2016,(10):24-30.

[14] 楊炳華,楊海超.視頻云服務在高校視頻教學系統(tǒng)中的應用研究[J].中國教育信息化,2019,(10):90-93.

[15] 代毅,吳凡等.云媒體下教師信息技術培訓平臺和應用模式研究[J].現代教育技術,2014,24(9):114-120.

[16] 余勝泉,汪丹等.大規(guī)模社會化協(xié)同的教育服務變革[J].電化教育研究,2020,41(4):5-12.

[17] 匡哲君,周東岱.云平臺的遠程教學互動設計與研究[J].現代教育技術,2017,27(10):87-93.

[18] 龔文麗,梁家琦等.在線教研的模式、工具與可持續(xù)發(fā)展建議[J].中小學數字化教學,2021,(1):8-12.

[19] Hosseini S M.The application of SECI model as a framework of knowledge creation in virtual learning [J].Asia Pacific Education Review,2011,12(2):263-270.

[20] 代毅,王冬青.群組知識共享創(chuàng)新視角下教師研修模型的構建與實踐[J].中國電化教育,2017,(6):131-136.

[21] 楊雪姣,徐青青等.基于SECI模型促進教師深度學習的培訓路徑分析及策略研究[J].教學研究,2020,43(6):49-55.

[22] 劉清堂,盧國慶等.活動理論支持的區(qū)域同儕研修模式構建及實踐探索[J].中國電化教育,2021,(1):118-127.

[23] 李積君.知識生態(tài)理念下圖書館服務轉型研究[D].湘潭:湘潭大學,2020.

[24] 吳艷玲.基于教學視頻切片分析的新教師培訓實踐探索[J].教學與管理,2020,(18):59-61.

[25] 張麗霞,朱霞霞等.連通主義視域下的教師個人網絡學習空間知識共享與創(chuàng)生策略[J].中國電化教育,2019,(6):37-43.

[26] Bandera C,Keshtkar F,et al.Knowledge management and the entrepreneur:Insights from Ikujiro Nonaka’s Dynamic Knowledge Creation model(SECI) [J].International Journal of Innovation Studies,2017,1(3):163-174.

[27] 柳玉壽,馬蓉等.Web2.0環(huán)境下基于SECI模型的數據模型與決策教學模式探究[J].經濟師,2020,(9):188-189+191.

[28] 徐沛雯.基于SECI模型的高中英語教師實踐性知識發(fā)展路徑研究[D].淮北:淮北師范大學,2020.

[29] 陳玲,湯筱玙等.基于大規(guī)模在線社區(qū)的教師育人知識發(fā)展:路徑、模式及效果研究[J].中國電化教育,2021,(8):70-77.

[30] Krogh N.Tacit Knowledge and Knowledge Conversion:Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory [J]. Organization Science,2009,20(3):635-652.

[31] Erden Z,Krogh G V,et al.The quality of group tacit knowledge [J].The Journal of Strategic Information Systems,2008,17(1):4-18.

[32] 陳莉,劉穎.從教師培訓到教師學習:技術支持教師專業(yè)成長的途徑與策略[J].中國電化教育,2016,(4):113-119+127.

[33] 張屹,馬靜思等.中小學教師信息技術應用能力現狀及培訓建議[J].中國電化教育,2015,(1):104-110.

[34] 傅龍,徐曉東.聽評課中新手教師與經驗教師評價的實證研究[J].中國電化教育,2017,(12):90-97.

作者簡介:

代毅:高級工程師,博士,研究方向為面向信息化的教師專業(yè)能力發(fā)展、智慧教育與教育大數據、數字教育出版與數字教材。

劉臻:教授級高工,博士,博士生導師,研究方向為教育管理信息化、教育信息工程與虛擬校園、GIS與遙感應用。

傅龍:博士,研究方向為在線教中的學習分析、教師教育與教師學習。

Construction and Practice of Teachers Knowledge Sharing Training Model Based on Intelligent Education Platform

Dai Yi1, Liu Zhen1, Fu Long2(1. Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875; 2.Information Technology Constructional Department, The Open University of Guangdong, Guangdong 510091, Guangzhou)

Abstract: Teaching practice is the core content of teacher training, and the hybrid training that combines the online training environment with the offline practice environment has become an important way to improve teachers’ professional ability. The nextgeneration training platform will evolve towards synchronization, customization, precision and intelligence. The new format is emerging at this moment. Intelligent Education Platform are playing an increasingly important role in hybrid training, from merely serving as an information carrier for training content, gradually developing into an interactive mode. Whether it is the transmission of information or the communication of peers, the occurrence, sharing and aggregation of knowledge can be realized in “interaction”. This article uses a large-scale cloud classroom with recording and broadcasting equipment as the teaching practice scene, creating a ubiquitous teacher professional development support environment, focusing on knowledge sharing with the goal of improving teachers’ practical knowledge, constructing and analyzing and verifying the knowledge sharing training model composed of environment layer, interaction layer and sharing layer based on Intelligent Education Platform support, and realizes large-scale, longdistance and close interactive collaborative learning among teachers based on real teaching practice.

Keywords: intelligent education platform; hybrid training; teaching practice; knowledge sharing; interaction

收稿日期:2021年9月10日

責任編輯:邢西深