智能建造專業教育創新與實踐

毛超 嚴薇 劉貴文 向鵬成 謝強

摘要:智能建造是建筑行業高質量發展和轉型升級的必然趨勢,在工業化和信息化的高度融合下,利用新技術為工程建造過程賦能,推動工程建造活動的生產要素、生產力和生產關系升級,支撐行業升級的人才需求也發生了新變化。面向智能建造專業人才所需知識和能力的變化,搭建具有特色的跨學科融合培養體系,介紹重慶大學智能建造專業建設方案,從培養目標、課程體系、教學模式等方面進行創新和思考,為中國智能建造專業的人才培養和相關專業建設提供參考借鑒。

關鍵詞:智能建造專業;人才培養;課程體系;教育創新

中圖分類號:G642.0 ? 文獻標志碼:A ? 文章編號:1005-2909(2022)01-0001-07

在新一輪科技革命浪潮和工業4.0背景下,以物聯網、大數據、人工智能為典型的新一代信息技術促進建筑業從過去碎片化、粗放式的工程建造模式向工業化與信息化相融合的智能建造模式轉變,這是建筑行業產業變革與升級的歷史性機遇[1]。2020年,住房和城鄉建設部等13部門聯合印發《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》,強調建筑業向工業化、數字化、智能化方向升級,加快建造方式轉變,推動建筑業高質量發展,打造“中國建造”品牌。智能建造在新技術驅動下,其實質是對整個建筑業和全產業鏈中各種活動和環節的智能化升級,覆蓋設計、生產、施工、運維全壽命周期,涉及全產業鏈上生產要素、生產方式、生產關系的重構,包括技術轉型和管理轉型。這一系列的轉型涉及土木工程、建筑學、工程管理、計算機科學與技術、機械工程等多學科知識的高度交叉融合,對從事智能建造的專業人才提出了新要求。然而,根據教育部、住房和城鄉建設部組織的行業資源調查報告,智能建造專業人才需求量遠遠大于人才供給量,在智能設計、智能裝備與施工、智能運維與服務等專業領域人才稀缺,未來10年每年至少需培養30萬人。面對建筑業轉型背景,如何突破土木工程、信息技術、機械控制、工程管理等傳統學科壁壘,完善課程設置,形成其知識體系,培養適應建筑行業智慧化發展新需求的工程科技人才,是當前土木類院校人才培養要解決的核心問題[2-3]。

2018年教育部審批增設智能建造專業為“新工科”專業,同年,同濟大學率先獲批設立“智能建造”專業。截至2021年3月,已有45所學校獲批,各個學校將其下設在土木類院系的占73.3%,工程管理類等其他院系的占26.7%。作為新專業,智能建造的專業定位、專業內涵、培養標準、知識體系、課程設置、教學組織等都處于探索階段,智能建造與土木工程、工程管理、機械工程等專業的支撐關系和協同共建關系也未形成統一范式。

重慶大學在管理科學與房地產學院2019級工程管理本科專業中增設了“智能建造”方向,2020年管理科學與房地產學院和土木工程學院聯合申請智能建造專業,在2021年3月獲批教育部新增本科專業備案。重慶大學擁有理、工、經、管、法等11個學科門類,形成“與工業體系配套齊全”“與城市建設體系配套齊全”“與現代信息服務業配套”“與經濟文化建設相匹配”的四大學科專業群。智能建造專業以重慶大學建筑學部下的管理科學與房地產學院和土木工程學院為依托,借助學校四大學科專業群的理工交叉、文理融合,突破學科壁壘,積極推進傳統工科專業的升級改造。

一、 面向行業的智能建造專業特征分析和培養定位

(一)面向行業的智能建造專業特征分析

面向行業需求設計培養方案是課程體系和專業建設的第一步。2017—2020年,為籌備智能建造專業,重慶大學對國內外高等院校、國內設計院、施工單位、房地產企業、咨詢機構、建筑互聯網等組織和機構展開了深度調研。

同濟大學、華中科技大學、東南大學、哈爾濱工業大學等高校的智能建造專業培養方案在其學科優勢下各具特色,以獨立“專業”進行建設,保障人才培育的系統性。相較于國內高校,國外高校主張大類通識培養,如伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校、卡內基梅隆大學、普渡大學、佐治亞理工學院、密歇根大學、皇家墨爾本理工大學、西悉尼大學、代爾夫特理工大學、雷丁大學、波鴻魯爾大學等,這些學校在本科培養階段,鮮有單設智能建造專業,但在土木工程專業、建筑設計專業、工程管理專業的培養方案和課程體系中新增和強化了計算機類、信息類、自動化方面的課程內容。部分高校在土木工程專業下增設培養方向,例如,卡內基梅隆大學設置了“智慧城市”“下一代建筑與建造”“智慧建筑”等方向,這些課程的變化均可看出全球對未來建筑產業人才的新要求。

此外,針對企業需求的調研主要圍繞“面向智能建造需求企業對人才的新要求”“目前企業智慧化或信息化涉及的業務和所處階段”“現有課程中還需要新增哪些課程”“智能建造專業的學生未來職業發展路徑”“企業中與智能建造相關的崗位”等問題展開。調研工作持續開展了3年多,在對企業調研的過程中,重點調研了智能建造的初級形態企業,包括預制裝配式企業、智慧工地、建筑機器人廠家、建筑互聯網企業、BIM設計企業等。

調研發現,智能建造活動的產業特征和專業人才需求特征表現在:

1.產業特征

(1)智能建造活動是一個行業級的系統工程,在行業落腳點上的維度層次多。在過程維度上,“智能建造”覆蓋策劃、設計、生產、施工、運維等全壽命周期的各種各類活動;在產品對象上,“智能建造”面向建筑物全尺度的生產建設,從建筑部件部品生產、建筑單體建造到建筑群和城市的建設活動;在產業維度上,“智能建造”從建筑全產業鏈拓展到工業產業、互聯網產業、信息化產業的跨界融合。智能建造帶來了工程建造技術和工程管理的系統性變革,將從產品形態、建造方式、組織模式、行業管理等方面重塑建筑業。

(2)智能建造具有交叉專業特征,橫跨多個專業領域。智能建造以大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術為手段,對傳統建筑全壽命周期進行數字化、網絡化、智慧化升級,產生智慧設計、智慧生產、智慧施工、智慧運維等新模式。其背后需要大數據、物聯網、人工智能等專業的基礎性支撐,也需要機械工程、通信工程等專業的融合性支撐。智能建造是典型的傳統工科與其他學科交叉融合后的“新生”學科。部分文獻提到智能建造可以效仿智能制造,但其產品本質和產品生產邏輯有根本性差別,各專業融合的程度也不同。

2.專業人才需求特征

根據深度調研及智能建造的產業特征解析,梳理出以下三點智能建造專業人才的特征:

(1)智能建造專業人才應具有跨學科的知識融合結構。

智能建造最為顯著的特征是跨學科交叉[2],這要求專業人才拓寬知識面,即要求學生掌握多學科如土木工程、機械工程、電子信息科學與工程、控制科學與工程、工程管理等學科的基本原理和基本方法。學生能將土建類專業技術和其他專業(如計算機、機械工程等專業)進行深度融合,能與其他專業人士溝通,做到多學科系統性的有機融合。

(2)智能建造專業人才要突出系統思維和創新迭代思維。

對于智能建造專業而言,企業需要的人才不是純技術類的,而是具有互聯網思維、物聯網思維的人才,有成體系的知識邏輯和系統思維,對新技術有敏銳的洞察力,能迅速整合資源,將新技術移植到傳統領域,進行技術迭代創新。

(3)智能建造專業人才要具備工程項目的全局意識。

智能建造專業人才必須滿足未來工程建造需要,具備解決工程建造過程中復雜問題的能力,具備跨學科知識結構。工程項目的全局意識要求以管理為導向,技術為支撐,以系統思維為核心,在各類工程建造活動中進行智能化、信息化的整體架構,形成系統性、全局性、集成性的管理模式。

(二)培養目標定位

針對上述的調研需求分析和行業內涵歸納,智能建造專業人才應具有跨學科知識結構,具有信息技術運用能力,突出系統思維和創新思維在工程建造中的運用,具備工程項目的全局意識。

重慶大學提出了智能建造專業內涵和本質:“以建設工程的工程數據流、信息流為核心,將前沿信息技術融入工程全生命周期和建筑產業全鏈條活動,圍繞智能建造,構建系統性、全局性、集成性、交叉性的知識體系和能力體系。”其應用領域涉及建筑模塊與智能集成設計、建筑智能施工技術、建筑智能裝備、智能設施與防災、智能運維與管理、建設工程信息管理、精益建造與智能供應鏈、建筑工程大數據管理等方向。

培養目標是面向國家戰略和未來工程建設需要,培養科學素養與人文素養深厚,掌握建筑與土木、工程管理、信息技術等方面專業基礎知識,能對建筑產業全鏈條活動進行智能化、信息化集成規劃、設計和管理,具備系統思維、創新思維、團隊協作能力、國際視野和引領意識的復合型人才。

二、 智能建造專業教育創新與實現路徑

不斷迭代的新技術正重新定義工程新場景、建筑產品新業態,顛覆傳統的建造方式、行業管理模式,產業生態價值鏈面臨重構[2-4],多學科技術交叉、多元化參與主體、復雜多變的建設環境使工程項目的復雜性日益突出,這對智能建造專業人才的知識、能力、素質、思維都提出了新要求:在新場景、新業態下掌握更多專業知識,對工程有深入的認知,能進行工程創新。因此,重慶大學在智能建造專業教育體系探索中,提出“工程新知識積累—工程新認知—工程創新力轉化”能力鏈式形成邏輯,搭建面向智能建造專業的跨學科交叉知識融合課程體系、全鏈條串聯式工程認知實踐體系、工程創新力培養體系。

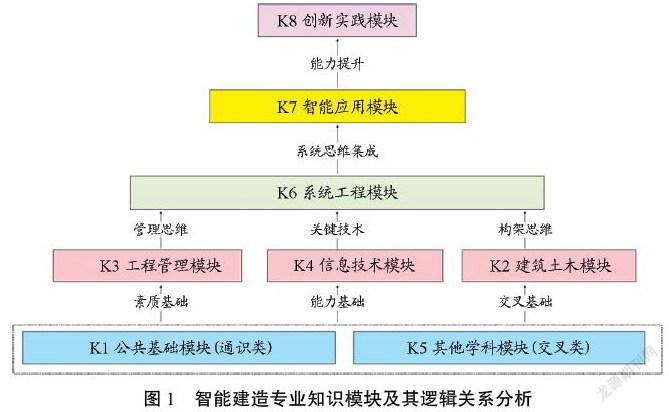

(一)構建跨學科交叉融合課程新體系

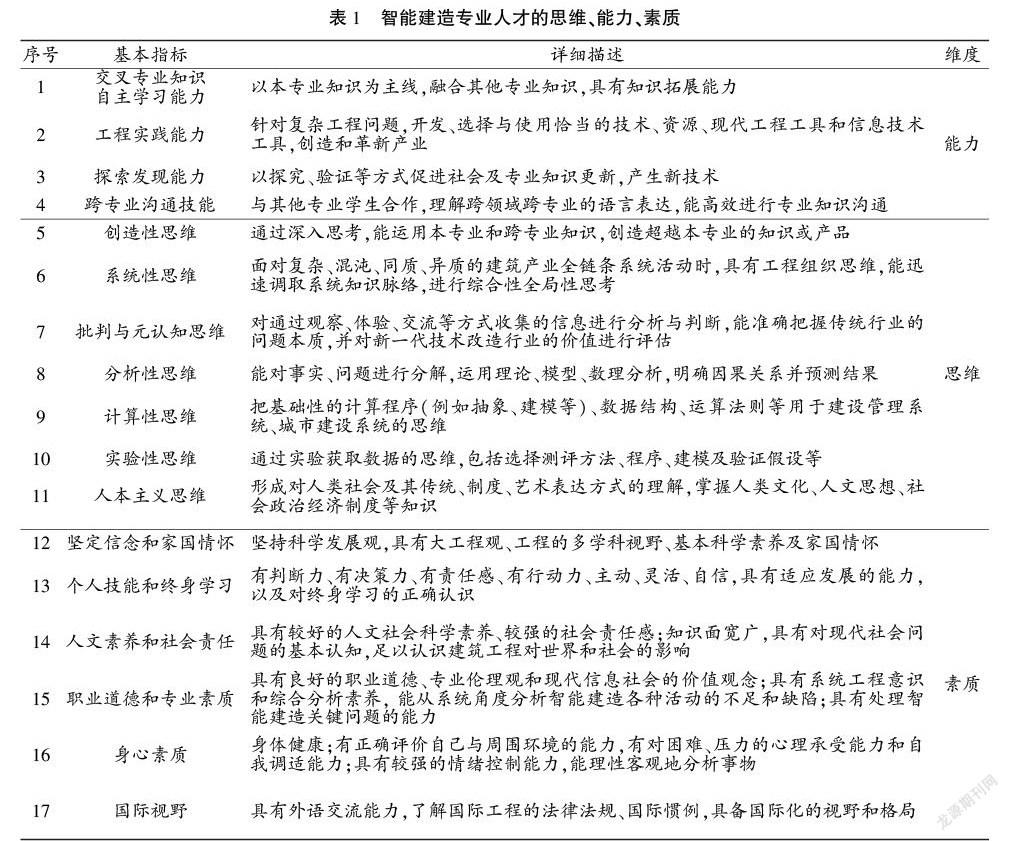

智能建造專業本身屬于“新工科”的范疇[5-7],在制定課程體系過程中,重慶大學借鑒2018年麻省理工學院“新工程教育轉型”(NEET,New Engineering Education Transformation)計劃對新工科人才的要求,即具備學習、制造、發現、人際交往能力,以及創造性思維、系統性思維、批判與元認知思維、分析性思維、計算性思維、實驗性思維和人本主義思維。基于此,擬定培養目標,提出智能建造專業學生應具備的素質、思維和能力要求(見表1)。

此外,由于智能建造對人才需求集中在技術創新和管理創新兩方面,在重慶大學智能建造的培養計劃中設置了技術模塊方向和管理模塊方向,兩個方向分別由管理科學與房地產學院和土木工程學院主導建設。學生進入學校后第一年為大類培養,在第二年根據自己的專業興趣進行選擇,分為技術方向或管理方向。兩個方向在專業基礎課的課程上是一致的,在第三年專業課中按照方向設置有所區別。

(二)搭建全鏈條串聯式工程認知實踐平臺

工程思維和系統思維的訓練需在各種綜合性實踐環節中進行。建筑業在向智能化和智慧化轉型過程中,其工程問題、工程場景是前所未有的,在培養過程中需要考慮“工程認知的過程化、工程認知的操作化、工程認知的實踐化”。智能建造專業依托于重慶大學建筑學部,建筑學部下設的土木工程學院、管理科學與房地產學院、建筑城規學院、環境與生態學院涵蓋了建筑全過程所需專業。學部所擁有的國家級教學示范中心、實驗教學示范中心、省部級重點實驗室等資源均為智能建造專業建設提供了教學保障。

此外,重慶大學從實習實踐平臺等維度搭建了全鏈條串聯式工程認知實踐平臺。聯合中建集團、廣聯達、林同棪國際、遠大住工、光輝城市等多家企業從實習實訓、研究創新、綜合素養、人才就業、雙師隊伍培養等方面,共享共建一系列智慧建造全鏈條產學研協同育人實踐基地,虛擬仿真可視化技術教學應用實踐基地、建筑數字產業互聯網創新實踐基地、虛擬設計創新實訓基地、裝配式建筑創新實踐基地、全過程咨詢創新實踐基地、智慧建造—運維創新實踐基地等。對于在駕馭智能建造新場景和解決復雜工程時暴露出的未知場景認知不足、知識較難轉化為創新力的問題,則利用BIM、VR、數字孿生和物聯網技術等創建“多模態未知場景”虛擬教學可變場景空間,輔助學生建立對未來場景的直觀認知,理解智能建造背景下復雜工程場景的問題。

(三)制定面向智能建造的工程創新自驅力培養計劃

智能建造專業建設中要突出“創新”,智慧化帶來的行業變革和新要求不僅要技術創新,還需要管理創新和工程思維的創新,即“有創意地應用科學規律系統化解決現實問題”。這種創新力不是簡單的技術疊加,而是從學生能力的根本源頭挖掘創新的內生動力,培養具有原創性和創新自驅力的專業人才。基于這樣的思考和定位,在專業建設中,以“學生創新自驅力”為核心,打開學生專業視野,激活創新思維,錘煉行業創新敏感性,建立學生創新自信和創新擔當。為此,重慶大學在傳統土木建筑類和工程管理類課程中,強調計算機、軟件工程等跨專業知識交叉融合,通過“新工科融合性課程一體化+創新實驗項目模塊化+創新實踐課程群體系化+創新思維與意識課程全過程化”,對傳統專業課程進行知識解構、重構和升級,強化創新知識源供給渠道的交叉性。針對智能建造專業,將BIM、VR/AR、機器視覺、數據挖掘等信息技術與專業知識高度融合,研發一系列具有“技術+X”的創新教學實驗模塊,嵌入傳統課程實驗、獨立實驗中,或重組形成新的綜合創新實驗課,形成15門創新類教學課程和30余種創新實驗教學項目。同時,為確保實驗模塊的“新鮮度”,更好地讓學生接觸最前沿信息,學校建立科研成果向教學資源轉化的保障機制,保障每類實驗課程技術知識的持續迭代。例如,在創新工程與實踐、前沿類創新實驗等課程及大學生創新創業訓練計劃中,教師根據科研項目來設置具有交叉學科特點的研究問題,鼓勵學生利用“積木”的柔性組合,實現原創性探索,形成激活創新動力源的敲門磚。學校通過“大腦風暴空間”“主張講臺”“天馬計劃”的創設,采用動態實踐融合方式,按照適度超前的原則,建立學生四年全學習周期內的系列特色綜合實驗課程體系,以“腦洞工坊→體驗工坊→孵化工坊→技術工坊→教研融合工坊”五段式工程體驗式學習,遞進訓練學生的創新性思維和能力,激發學生進行智慧創新的自驅力。

(四)建立跨學科交叉融合型師資隊伍

在智能建造專業師資隊伍建設上,學校并不是簡單重組師資隊伍,而是充分考慮新專業對教師的要求,以技術為先導,以管理為引領,打破學科專業壁壘,推動理工文專業、校企之間師資隊伍的深度融合。借助學校建筑學部、信息學部、工學部的學科優勢,在學校大類培養框架下,聯合土木工程、管理科學與工程、建筑學、機械工程、計算機科學與工程、軟件工程等專業,對智能建造專業進行學科資源共享和教學力量輸出,形成“大類橫向交叉、專業縱向成鏈”的融合型教學隊伍。在智能建造專業師資隊伍組建上,引導教師轉型,同步引進具有計算機、數據科學背景的教師。在專業建設中強化學生實踐能力訓練,有意識加強全鏈條校企協同育人實踐基地的建設,合作建設“雙師型”教師隊伍,通過校外導師進課堂的互動合作,幫扶校內教師和年輕教師的研究領域向智能化、數字化方向轉變。

三、 結語

中國智能建造專業建立至今不過3年有余,意味著第一屆本科生尚未畢業,各學校的專業建設都處于摸索階段,目前很難找出一個既定的培養模式。無論是依托于土木工程類院系還是工程管理類院系,均有可取之處。智能建造專業在建設初期需要從不同視角進行專業建設,不斷探索和豐富其培養內容和模式。重慶大學智能建造專業正處于起步階段,其培養目標和課程體系應隨行業需求不斷調整和更新。

參考文獻:

[1]丁烈云.智能建造推動建筑產業變革[N].中國建設報,2019-06-07(8).

[2] 丁烈云.智能建造創新型工程科技人才培養的思考[J].高等工程教育研究,2019(5):1-4.

[3] 李正良,廖瑞金,董凌燕.新工科專業建設:內涵、路徑與培養模式[J].高等工程教育研究,2018(2):20-24.

[4] 孫峻.“新工科”土木工程人才創新能力培養[J].高等建筑教育,2018,27(2):5-9.

[5] “新工科”建設復旦共識[J].高等工程教育研究,2017(1):10-11.

[6] 林健.引領高等教育改革的新工科建設[J].中國高等教育,2017(Z2):40-43.

[7] 林健.新工科專業課程體系改革和課程建設[J].高等工程教育研究,2020(1):1-13.

[8] 鐘登華.新工科建設的內涵與行動[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

Abstract: Intelligent construction is an inevitable trend of high-quality development and transformation and upgrading of the construction industry. Under the high integration of industrialization and information technology, it uses new technology to enable the construction process and promotes the upgrading of factors of production, productivity and production relations of engineering construction activities, and the corresponding demand for talents to support industrial upgrading has also changed. To meet the new demands of knowledge and ability required by intelligent construction professionals, this paper systematically sets up a distinctive interdisciplinary integrated training system, introduces the construction plan of Chongqing University’s intelligent construction major, and introduces the innovative exploration and thinking from the aspects of training objectives, course system and teaching mode. It provides a reference for the talent training of intelligent construction specialty and the construction of related specialty in China.

Key words: intelligent construction major; talent training; curriculum system; education innovation

(責任編輯 周 沫)