面向創新型人才培養的 “生物統計”教學改革與實踐

賈藏芝 步媛媛 王志平

摘? ? 要:“生物統計”是大學統計專業一門重要專業課程,具有鮮明的學科交叉性,適合作為創新型人才培養的平臺。文章以“生物統計”教學實踐為基礎,貫徹以學生為中心的理念,著力培養學生的編程能力,引導其動手實踐每個教學模塊所涉及的算法,將統計學的理論知識融會貫通,并應用于解決生物學問題,從而提升其綜合運用所學知識解決復雜實際科學問題的能力。

關鍵詞:創新型人才;“生物統計”;教學改革;教學模式;MATLAB編程

中圖分類號:G642? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? 文章編號:1002-4107(2022)03-0057-02

創新是高等教育改革發展的必然趨勢。習近平總書記指出,惟改革者進,惟創新者強,惟改革創新者勝。創新型人才的培養已經成為當前高等教育改革的一個重要目標。

“生物統計”是數理統計在生物學研究中的應用,它是應用數理統計的原理、運用統計方法來認識、分析、推斷和解釋生命過程中的各種現象和實驗調查資料的科學[1]。“生物統計”課程之前設定的研究內容是利用假設檢驗、

方差分析、實驗設計等統計手段處理實驗得到的數據,進行總體趨勢的分析。近年來,測序技術及基因組學、蛋白質組學和轉錄學等生物學新興領域蓬勃發展,其產生的海量數據在工業、農業及醫療等國民經濟領域均具有廣泛的應用前景。因此,目前社會需要大量的具有分析生物大數據能力的創新型人才。因此,高校迫切需要進行“生物統計”的教學改革,培養符合時代要求的創新型人才[2]。高校需要從改革“生物統計”的教學內容與方法等方面入手,讓學生了解當今科技發展趨勢及社會需求,激發其學習興趣,并因勢利導地培養學生利用編程手段將統計學理論知識應用于解決生物大數據處理這類實際問題的能力。

作者自2012年起擔任大連海事大學統計專業“生物統計”課程的教學工作,在教學實踐過程中,探索多種教學模式,提升學生的編程能力,培養創新型人才。文章對作者的教學實踐經驗和成果,以及遇到的問題進行歸納和總結。

一、教學內容的優化設計

統計專業三年級學生已經學習了“統計學基礎”“多元統計”“抽樣調查”“實驗設計”“數學軟件與實驗”和“R語言”等課程,具備了扎實的統計理論基礎知識和編程基礎。因此,“生物統計”課程的主要目的是引導學生將專業基礎理論課程中涉及的知識應用到生物領域,將學生培養成為能夠綜合利用計算機軟件分析數據和建立數學模型的創新型人才[3]。

為了突出統計學在分子生物學方面的應用,作者對教學內容進行了革新,主要內容包括:(1)“分子生物學”相關的基礎理論知識,主要包括核酸、蛋白質等生物大分子的結構、功能和相互關系;(2)統計基礎回顧,包括方差分析、回歸與相關分析、μ檢驗、t檢驗等內容;(3)生物數據庫的查詢及搜索;(4)核酸/蛋白質序列的比較分析;

(5)分子進化及系統發生樹的構建;(6)蛋白質結構的預測及分析。

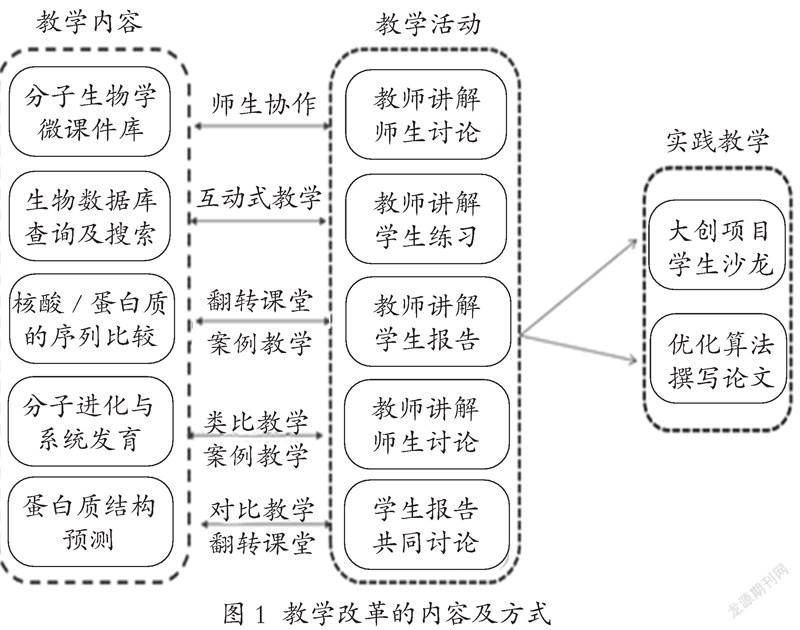

一方面,針對每個大的模塊,作者首先講述在解決此類問題時用到的統計學知識,采用案例教學法,引導學生理解并運用公式解決實際問題,體會統計學在生物大分子領域的作用。讓學生結合學過的MATLAB編程語言,利用程序實現理論算法。另一方面,根據“生物統計”這門課程與作者的研究方向基本一致的特點,作者在教學過程中也采用了“科研反哺教學”的教學方法[4]。將最新研究成果制作成微課件,上傳到BB課堂,供學生課前預習、課間討論和課后復習使用。教學的內容及方式如圖1所示。

二、教學方法的集成運用

“生物統計”課程的培養目標是讓學生能夠將統計理論運用到生物領域,并通過編程實現具體的算法,因此針對每個模塊,采取了多種教學方法相結合的模式。如第二個模塊——生物數據庫的查詢及搜索,主要采用互動式的教學方式。作者以編碼大腸桿菌 dUTPase 的基因為例,介紹美國國家生物技術中心數據庫的使用方法。在

NCBI的Genbank 數據庫搜索大腸桿菌X01714,并講解序列注釋的具體含義。作為實踐練習,讓學生搜索導致此次疫情的新型冠狀病毒MN908947的序列信息,并從序列注釋等方面對此病毒有更加深入的認識。通過與生活貼近的案例分析,引起學生的興趣,培養學生搜索數據庫的能力。核酸/蛋白質的序列比較是“生物統計”課程的基礎,也是最初始的研究內容,涉及的統計知識主要有動態規劃算法和隱馬爾可夫模型。作者通過案例教學法,引入序列比對的相關定義,并介紹動態規劃算法的偽代碼。然后要求學生利用MATLAB實現序列的全局比對和局部比對算法。教師給學生一組數據,讓每位學生運行自己的程序,根據運行時間和準確率予以打分。然后選取(成績)前5%的學生的程序進行案例分析,由學生講解自己的程序,并詳盡說明算法具有明顯優勢的原因,同時教師會給予點評。

隱馬爾可夫模型是一種統計模型,廣泛應用在語音識別、詞性自動標注、音字轉換、概率文法等自然語言處理領域。統計專業的學生已經學習過隱馬爾可夫模型的理論部分,教師對其在序列比對上的應用做了詳盡的介紹,給出了幾個主程序。這部分內容作為學生課下自主學習內容,要求能讀懂主程序,學會調用,并理解結果輸出的含義。

“蛋白質結構的預測及分析”這部分內容,主要采用翻轉課堂教學模式,教師將基于統計的預測方法包括Chou-Fasman、GOR和最小鄰近法的學習任務、課件以及FASTA格式的蛋白質序列上傳到BB課堂,方便學生自學。在課堂教學中,針對學生在編寫程序的過程中遇到的問題進行梳理和答疑,最后將學生分為3組,每組負責一種預測方法,進行案例討論,要求學生能夠對這3種預測的結果做出比較,并且分析其優缺點及適應范圍,并盡可能提出改進的思路。在報告的籌備過程中,學生是主角,教師的作用主要是啟發者。教師主要是介紹從權威期刊搜集到的最新的蛋白質結構預測的研究進展,與學生共同探討,激發學生學以致用,為以后的科研之路做好鋪墊。

三、考核方式的革新

本次考核方式的革新,主要是把平時成績所占比例從30%提高至50%,其原因在于編程能力的提高不在于一朝一夕的突擊,而是需要平時不間斷地練習與積累,通過案例分析鍛煉學生編程能力,提高編程水平,平時成績通過學生呈現的報告情況給出。期末考試形式為上機考試,以實際項目為考題,要求學生在指定時間內完成編程,并提交代碼和結果。如序列比對模塊的考核,根據BAliBASE數據庫序列相似度的不同,得到了5個基準數據集,要求學生利用Needleman-Wunsch動態規劃算法和隱馬爾可夫模型進行多序列比對,并對比對結果的準確度進行分析。考核方式改革的目的是激發學生學習的興趣和主觀能動性,培養解決實際問題的能力。

“生物統計”是數學系統計專業重要的理論和實踐相結合的課程。作者根據授課對象的統計基礎夯實,而分子生物學基礎較薄弱的特點,在“生物統計”課程的授課內容、教學模式和考核方式等方面進行了較為全面的革新,目的是為了培養具有理論與編程能力的創新型人才。經過幾年的實踐,已經取得了不錯的成效。目前已有四屆(8名)學生申請本科生進實驗室項目,與作者一起進行dsRNA分子設計與代謝動力學課題研究,并且有1名學生發表一篇科研論文(SCI檢索)。然而,現在的教學模式還有一些地方值得思考和繼續探索,例如,受課時和學生的基礎所限,課堂上所采用的案例不夠新穎,不能夠完全運用于當前熱點的研究領域。這就需要與“統計數據挖掘”“模糊統計”等課程做好協調,構成完整的教學體系,從而加強對理論結合實踐等相關技能的訓練。從教師的角度,在今后的教學工作中,作者將加強“與時俱進的案例研討+成果為導向的項目研討”相結合的教學模式,激發學生解決科學問題的興趣、決心和耐心,有效鍛煉學生綜合運用基礎知識來解決實際科學復雜問題的能力,培養真正具有創新能力的科學人才。

參考文獻:

[1]? 王繼蓮,卡迪爾·阿不都熱西提,李明源,等.應用型人?才培養視角下的生物統計學教學改革探索與實踐[J].生命的化學,2020,40(6):969.

[2]? 丁建華,金顯文,范玉朋.《生物統計學》教學現狀的?調查[J].淮北師范大學學報(自然科學版),2016,37(4):89.

[3]? 趙亮,高貴珍,劉小陽,等.應用能力培養導向的生物統計學課程改革初探[J].宿州學院學報,2013,28(11):109.

[4]? 劉田,屈明博,楊君.面向新工科的酶工程教學創新與實踐[J].生命的化學,2020,40(8):1472.

■ 編輯∕李夢迪

3071500589284