初中數學教學優化策略研究

魏誼花

【摘要】初中數學本就是一門充滿趣味的學科,在思維悅動中感受數字、圖形獨有的魅力,它絕不是僅憑成績說話的試卷就能完美詮釋的東西,而是一種融于生活、高于生活、作用于生活的科學產物。而受應試教育影響,數學教學步入到一種“吃快餐、背題型”的怪圈中。為此,如何有效詮釋數學、培育更多優秀學子已成為熱議話題。本文以《全等三角形》為例,對核心素養培育下的教學優化策略進行研究,希望對相關工作者有所幫助。

【關鍵詞】初中;數學教學;核心素養

一、初中數學核心素養培育的內涵研究

數學核心素養是一種包含邏輯推理、數學建模及數學運算、直觀想象等能力為一身的綜合性產物。這就要求我們著力改變傳統教學中以教師為主導所造成的“一言堂”現象,彰顯學生主體地位的同時,充分激發其主觀能動性,讓其在貼近生活、充滿趣味的環境中意識到數學的重要性,將書本上的“死知識”變成適用性強、實用性好、科學性高的“真知識”。因此,核心素養的培育就顯得至關重要,是拉近師生距離、拉近教材與生活距離、拉近學生思維與學科知識距離,培養學生學習興趣、樹立學生學習自信的關鍵所在。

二、將書本內容與生活元素進行有效融合

數學和藝術一樣,源于生活而高于生活,是人們在漫長發展過程中逐步總結而成的一套具備較強系統性特征的方法論,人們可以通過數學去解決這樣或那樣的問題。然而,當代初中生在傳統應試教育的影響下,在數學認知上出現了畸形化偏差。部分學生認為,數學就是書本上內容、卷子上的分數,對自己的現實生活并無太大影響。這種認知的出現也同時表明核心素養培育工作的不到位。有研究表明,學生所學習的知識越貼近生活,其吸收、理解的速度越快,因為能結合生活經驗將知識在大腦中重新編撰成自己的“獨家記憶”。因此,教師要注重課本內容與生活案例的對照性,建立、維系二者間的關聯。

如,在《全等三角形》一章節中,讓學生去強行記憶ASA、SAS等全等三角形證明條件確實是可行的。但從英文字母的簡寫和定力性內容強壓的角度上來看,這種行為就是讓學生“吃快餐”。學生只知道當滿足相關條件后即可證明兩三角形全等,但卻有“知其然,不知其所以然”的煩惱。為此,教師可以將學生日常生活中常見的事物搬上課堂,找到兩個形狀一樣、大小一樣的三角板,讓學生用肉眼去辨別這兩塊三角板到底是不是一樣的,再請兩位學生上臺,配合著將三角板重疊在一起,逐步引入全等三角形這一概念。對于學生而言,三角板本身就是他們所熟悉的事物,動手操作更是驗證了其腦海中的想法。在生活元素與實踐的雙重作用下,“全等三角形”便會深深刻印在學生腦海中。

三、創設問題情境,展開合作探究

三角形全等證明是初中數學中的核心內容之一,而這部分的教學目標不僅是讓學生掌握全等證明的方法,更主要的是要讓學生在看圖、學圖的過程中去識圖,去探究圖形構造的奧秘。

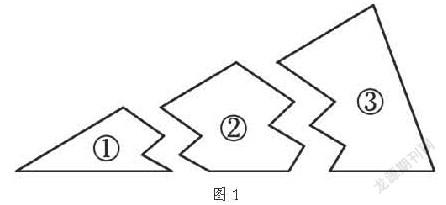

如,在講解ASA的有關內容時,我們可先創設問題情景:“小明不小心將三角形玻璃摔成了三塊(如圖1),為了彌補自己犯下的錯誤,他想要去商店重新買一塊一模一樣的。那么,他該怎樣做才能買到心儀的玻璃?”碎玻璃問題是常見的一種類型。通常情況下,教師是用其鞏固學生對ASA判定條件的理解,學生僅需按照定理選擇出適合的那塊玻璃殘片即可。但我們可用該問題作引,以小組合作的形式展開,創設自主、愉悅的數學課堂,去培養學生自主思維與合作能力。

在小組合作展開伊始,有的學生說:“我們可以先將碎玻璃拼起來,在紙上描出它的輪廓,拿著紙去對比、去購買。”還有的學生說:“我覺得把第一塊玻璃拿上,直接去就行。”各種各樣的想法接踵而來,組內討論得熱火朝天,不論學生所說的方法是否可行、是否與ASA性質相貼切,在問題情景中、小組探究模式下,學生思維活躍,敢于表達自己的意見或看法,這對學科素養培育有良多益處。

在隨后的教學中,教師可深入到小組內部,對經過組內討論后所生成的結論性方法的可操作性與實用性進行引導。比如,有的小組,全體成員都想拿著①號碎片去直接購買。這時,教師就需要稍加引導,提出問題:“我們要是拿①號碎片去怎么確定三角形的邊長呢?”學生被點撥后會快速意識到,兩條相交直線所形成的角,雖然有角度限制,但邊長可有無限變化,若無其它數據的支撐根本沒法購買。這時,有些教師會直接將學生引向ASA路線。但在核心素養培育下,我們應秉持的理念是在探究過程中不干涉學生自由發揮。在后續集中講解時,我們可采取適當的引導策略闡述新的知識點。而這組學生在被點撥后,意識到測定邊長的重要性,在拿①號玻璃前先將碎片拼起并測量其它三個邊的周長,同樣能達到購買玻璃的需求。

在小組探究結束后,教師要為學生創造展示舞臺、提供展示機會,讓每個小組選出一位成員上臺講解他們所選擇的具體方案。有的小組選擇的方法較為復雜,甚至做了許多無用功,就像上文中所提到的小組,僅需要按照SAS定理測定兩條邊長后拿著①號碎片去即可。在這種情況下,教師可有針對性地對“無意中”采用ASA,即拿③號碎片直接購置的小組提出表揚。這種方法不僅方便且數據準確。其它沒有采用此方法的小組成員便會意識到,在這一問題情境中確實有更好的方案可供選擇。教師便借此機會引入ASA的有關內容。當然,教師同時也要用善于用發現的眼睛看到合作探究過程中每個人的努力,用鼓勵性的話語去幫助每位學生樹立學科自信,以達到最佳的教育、教學效果。

四、課上課下的有效聯動

作業是鞏固課堂所學內容的重要手段,而傳統的數學作業往往更加側重于結合書本內容與考試要求的習題訓練,以大量的訓練去加深學生對數學知識的認知。但在“雙減”政策背景下,教師要意識到,學生數學能力的提升是一個長期的過程,要抓要點、穩扎穩打,應減少作業數量,轉而提升作業精度,將作業與生活結合,多布置一些實踐探究型作業。

為此,我們要努力發掘經典題型與題目,將其與生活實際聯系到一起,調動學生學習積極性與主動性的同時,給與學生充分的思考時間,減輕課業壓力,加深印象,逐步提高學生的解題興趣與解題效率。這樣才能讓學生有更充裕的時間去盡情地進行想象與創造,有更多的時間去主動思考而不是被動接受,把學生從題海的“牢籠”中拯救出來,駕一葉扁舟遨游數學之海,充分發揮主觀能動性去尋找身邊的數學,逐漸培養與提高數學素養。

[本文系河源市中小學(幼兒園)教學研究課題“基于數學核心素養下的初中數學課堂教學方法的優化研究”(課題編號:hy20050)的階段性成果]

參考文獻:

[1]任偉芳.為培育核心素養凸顯概念教學過程而設計——對“空間幾何體的結構”一課的點評[J].中學數學教學參考(上旬),2016(11):16-17.

[2]黃忠卿.生活化教學在初中數學中的有效應用[J].數學學習與研究,2018(4):39.

[3]楊春權.基于例題教學的數學素養培養實踐思考[J].數學教學通訊,2019(3):54-55.

責任編輯 ?李海濤