新冠肺炎疫情下中國農產品出口現狀、挑戰及對策研究

摘 要:新冠肺炎疫情在全球肆虐,貿易保護和單邊主義的加劇,造成了世界農產品市場的不確定性和波動性,并給我國農產品出口帶來沖擊。農業出口事關我國經濟發展和農民就業與生計,具有重大意義。本文分析了疫情下中國農產品出口現狀及面臨的挑戰,發現中國農產品出口主要受限于全球貿易不確定性的增加、國際需求萎縮以及出口流通受阻等因素。最后針對性地提出了后疫情時代保障中國農產品出口的對策建議,以期推動未來中國農產品出口高質量發展。

關鍵詞:新冠肺炎疫情;農產品出口;風險;對策研究

新型冠狀病毒肺炎是近百年來人類遭遇的影響范圍最廣的全球性大流行病,對全世界是一次嚴峻考驗。世界貿易組織(World Trade Organization ,WTO)估計2020年世界貨物貿易量下降5.3%。中國作為世界主要經濟體,其貿易情況也受到一定程度的負面影響,2020年第一季度我國商品出口同比下降13.4%。在我國出口總體受到疫情沖擊的背景下,農產品出口也不可避免地受到重大沖擊,2020年我國農產品出口同比下降3.2%,達到了入世以來的最大降幅。

習總書記指出,“任何時候都不能忽視農業、忘記農民、淡漠農村”。農產品出口在促進農民增收、優化農業產業結構、提升產業競爭力等方面發揮著不可替代的作用,且功能仍在逐步增強。新冠肺炎疫情對我國農產品出口而言是新挑戰,同時也是一場重要的壓力測試。為此,如何積極應對我國農業出口面臨的問題,辯證地看待疫情對我國農產品出口帶來的危機,主動作為,將新冠病毒排除在農產品貿易之外,對于促進農產品出口穩定增長、重塑我國農業國際地位具有重要意義。

一、農產品出口對我國農業的重要意義

入世以來,中國農產品出口進入了一個前所未有的快速發展階段。從2001年到2020年,中國農產品出口總額由不足200億美元達到創記錄的760億美元,年均增速高達8.1%。隨著我國農產品出口規模的持續上漲,我國農業在世界市場中的地位和影響力持續增強。截止2019年,若將歐盟國家視為一個整體,中國已經成為全球第五大農產品出口國。

農產品的出口對我國的重要意義主要體現在以下幾個方面:一是拓寬農民就業渠道,促進農民增收。農產品出口貿易可以帶動農業部門和非農業部門就業機會的增加,促進農民收入的提升,特別是勞動密集型農產品出口貿易及其產業通過勞動力轉移能夠不斷吸納和創造出更多的就業機會。一項研究指出每1萬美元的農產品出口能直接或間接創造28個就業崗位,僅2002年農產品出口就創造了4704.5萬個就業崗位,占中國總就業人數的6.38%。

二是發揮比較優勢,優化農業產業結構。人多地少的基本國情決定了我國在勞動密集型農產品生產上具有比較優勢,我國水產品、水果和蔬菜等勞動密集型農產品具有經濟回報高、國際競爭力強的特點。入世后,我國通過出口緩解國內農產品剩余壓力,優勢農產品出口的增加會帶動對其需求的上漲,生產要素會逐步向優勢農產品生產領域轉移,推動優勢農產品的國內生產,提高優勢產業在農業產業中的比重,這極大促進了我國農業資源的重新分配和產業結構的優化,帶動農業經濟增長。

三是推動農業生產技術進步,實現綠色發展,提升產業競爭力。我國主要農產品進口國,尤其是發達國家的進口國基于環境、質量等方面的考慮,對我國出口農產品的要求不斷提高。面對國際市場的高標準、嚴要求,農業出口企業不斷加大科技投入、提高農產品技術含量、規范生產流程、建立生態農業,全力克服一系列“綠色”和技術性貿易壁壘,使農產品的質量問題從生產源頭得到了有效保證,并在一定程度上提高了我國農產品的國際競爭力。

二、疫情下中國農產品出口現狀

(一)農產品出口整體下行

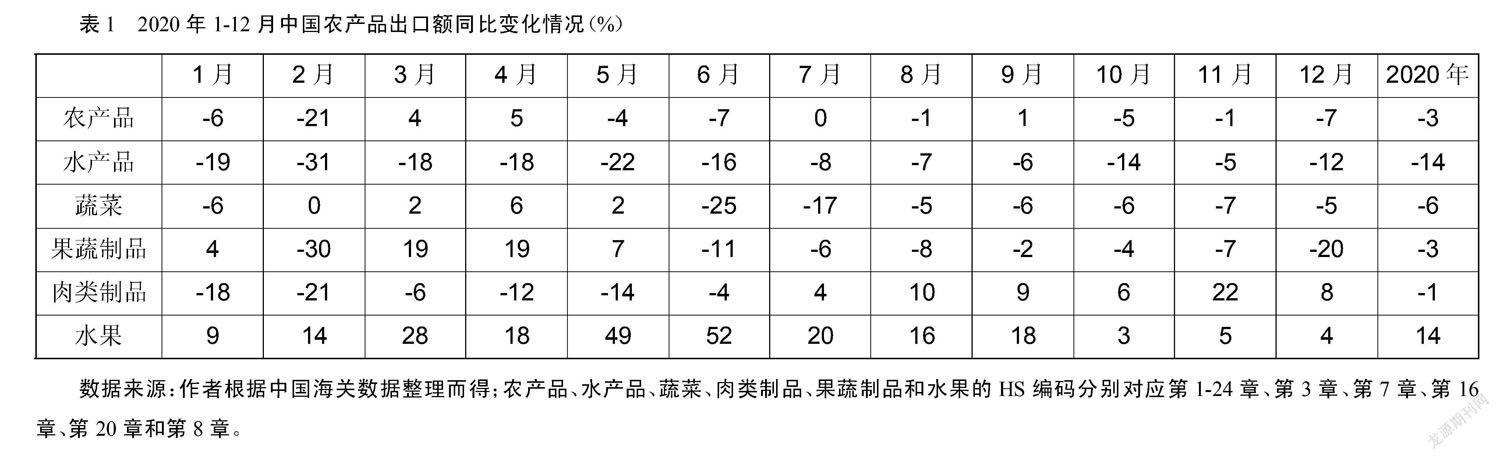

2020年中國農產品出口同比下降3.2%,且2月份出口降幅最為顯著。如表1所示,1-2月,由于疫情初期防控措施異常嚴格,勞動力流動受阻,企業停工停產,中國農產品出口大幅下降,同比降幅分別為6%和21%;3-4月國內疫情形勢逐漸平穩、企業有序復工復產,推動農產品出口強勢反彈。5-12月,隨著疫情在全球持續蔓延,中國農產品出口再度縮減,除7月和9月外,其余月份的農產品出口均同比下降。

(二)主要農產品出口變動情況

分品類而言,我國主要出口的農產品為水產品、蔬菜、肉類制品、果蔬制品和水果等,2019年上述五類農產品出口額合計461億美元,占農產品出口總額的60%。2020年,僅水果出口額同比上漲,其余四類農產品出口額均下降。下面將分別探究水產品、蔬菜和肉類制品出口受損情況。

1.水產品出口受疫情影響最大。自疫情爆發以來,水產品成為我國所有出口農產品中貿易額降幅最大的品類。2020年,水產品出口額為107.1億美元,同比下降17.6億美元,降幅為14%。從月度數據來看,水產品各月出口額均同比下降。1-6月出口降幅最為明顯,各月降幅均在15%以上。這是因為疫情正處于爆發蔓延期,國際訂單取消和進口限制阻礙了水產品出口。水產品出口降幅在7-12月間逐漸收窄,但波動不斷。同期增長回升的主要原因是,隨著休漁期結束,海水產品上市量增多,淡水養殖產品也陸續出塘,中國水產品供給較為充足。

2.蔬菜出口受疫情影響偏弱。蔬菜出口受疫情影響偏弱,但在自然災害和疫情的雙重打擊下,2020年我國蔬菜出口較2019年仍下降6.6億美元。從月度數據來看,由于疫情初期交通封鎖的限制使得勞動力和產品的流動難度加大,1月份蔬菜出口同比下降6%。3-5月,蔬菜出口呈上漲趨勢,一方面,此時中國國內疫情已得到有效控制,供應能力恢復,出口隨之恢復,另一方面,期間全球疫情形勢不容樂觀,國際市場對我國出口的易儲存的蔬菜需求增加,帶動出口上漲。6-7月,蔬菜出口同比降幅顯著,分別為25%和17%,這主要源于國內暴雨、冰雹等惡劣的氣候情況導致蔬菜生產受到嚴重影響,出口隨之下降。8-12月,蔬菜的出口額仍低于2019年同期,這可能是由于日本、韓國、馬來西亞等我國蔬菜主要出口國受疫情影響嚴重,國際市場需求萎縮,出口再次受到沖擊。

3.肉類制品出口恢復良好,出口額增長強勁。2020年上半年我國肉類制品出口受損嚴重,但下半年出口恢復良好,增長強勁,全年出口額僅同比下降0.8億美元。具體而言,由于疫情擾亂了畜禽養殖、屠宰、加工到最終流向國外市場的各環節,1-6月,肉類制品的出口額均同比下降。然而,隨著下半年海外疫情不斷升級,當地餐館、商場停業,消費者對易存儲的肉類制品的需求增加,由此刺激了我國肉類制品的出口,7-12月,肉類制品出口額同比漲幅顯著,其中,11月出口漲幅高達22%。

三、疫情下中國農產品出口面臨的挑戰

(一)全球貿易不確定性的增加

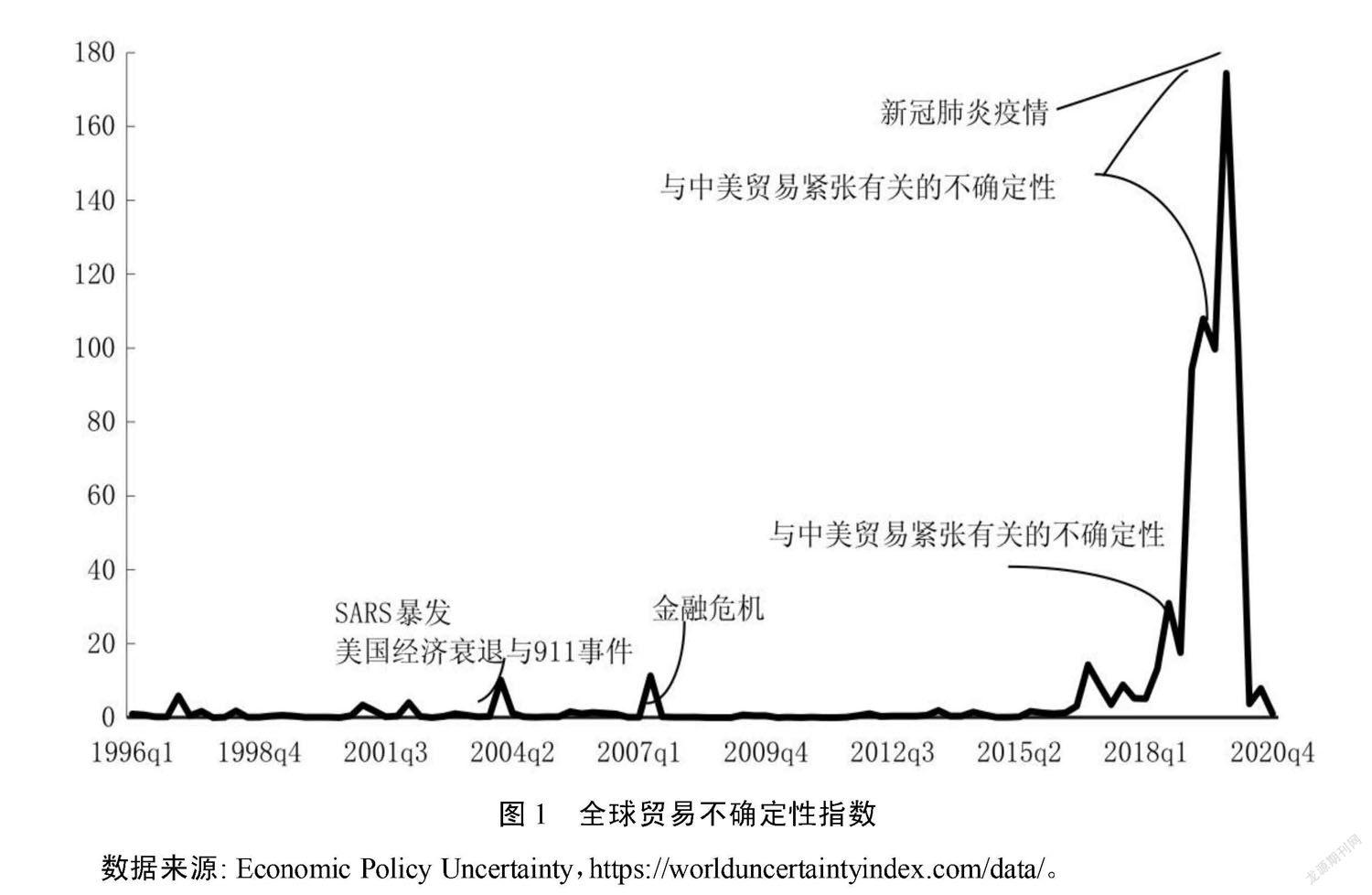

近年來,在經濟萎靡、極端天氣以及各類摩擦、沖突和貿易戰等多重因素頻繁、強烈的沖擊下,世界進入多危機并存的復合型風險時代,全球貿易不確定性明顯增加。此次,世界范圍內新冠肺炎疫情大流行促使全球貿易不確定性加速上升。由于各國應對和管控疫情的有效性和完全消除疫情的時間尚無法預測,全球貿易不確定性或有可能持續,從而使全球面臨的百年未有之大變局,又增加了新的不確定的變量。國際貨幣基金組織(International Monetary Fund,IMF)發布的《世界經濟展望》中將貿易不確定性上升為“全球經濟增長乏力”的一個驅動因素。過去二十年來,全球貿易不確定性指數一直處于低位(圖1)。2020年,新冠肺炎疫情和中美貿易關系緊張的雙重因素導致全球貿易不確定性達到高峰。短期來看,全球貿易不確定性主要與新冠疫情相關,其中包括疫苗的生產和分配不足,或者出現新冠病毒的變異。中長期來看,公共債務和赤字將影響經濟增長和全球貿易,特別是高負債的發展中國家。在疫情發展和外部環境存在諸多不穩定不確定因素的背景下,我國的農產品出口不可避免地受到一定程度的負面影響。

(二)國際需求萎縮

在各國實行嚴格的疫情防控、全球經濟低迷、社會失業人數增加及消費者信心下降等因素的共同作用下,國際消費需求逐漸萎縮。首先,國外疫情形勢持續升級,很多國家或地區實行封鎖邊境、關閉公共場所等嚴格的防控措施,零售、餐飲等服務業大幅收縮,居民的消費需求減弱。消費者也從餐館、酒店和其他類型的在外消費轉向居家消費,農產品消費頻率和額度受到較大抑制。其次,全球經濟低迷,壓縮了需求空間。疫情急劇扭轉了2020年初世界經濟溫和增長的預期,世界經濟陷入嚴重衰退,這場衰退是自“大蕭條”以來和平時期最嚴重的全球經濟萎縮。世界銀行稱,全球經濟在2020年下滑了4.3%,僅少數國家實現經濟正增長,其中,日本(-5.3%)、美國(3.6%)、泰國(-6.5%)、俄羅斯(-4.0%)等我國主要出口國的國內生產總值(Gross Domestic Product,GDP)增長率均為負值。同時,疫情造成社會失業人數增加、收入減少,居民消費需求進一步降低。國際勞工組織發布的《國際勞工組織監測報告》顯示,2020年全球工作時間減少了8.8%,比2009年金融危機期間損失的工時多4倍左右,全球失業人口達到1.1億人,勞動力收入下降8.3%,相當于3.7萬億美元,占全球GDP的4.4%。最后,國外疫情持續蔓延,消費者信心下降。我國農產品主要出口市場日本、美國、韓國、歐盟等疫情嚴重,美國和多數歐盟國家更是宣布進入“緊急狀態”,消費者可能減少支出以應對未來收入下降甚至失業的可能性,進而降低對我國農產品的需求。尤其是水產、果蔬等產品的需求彈性較大,相對于糧食等需求彈性較低的農產品,其國際消費需求會明顯減少,出口難以恢復。長期來看,如果我國主要農產品出口國的疫情無法得到有效控制,將會對我國農產品出口產生更大的負面影響。

(三)出口流通受阻

疫情期間,跨境運輸渠道中斷和各國采取的進口限制措施是制約農產品出口流通的主要因素。面對疫情的持續蔓延,多國相繼封鎖邊境、限制境外出行、實行停飛停航等運輸管制,導致農產品的跨境運輸渠道中斷。散裝、集裝箱、空運以及其他道路運輸是農產品的主要運輸方式,其中,由于疫情期間國際客運需求減少,國際客運航班陸續取消,空運運力受到嚴重影響(客機腹艙是航空貨運的重要運力),對我國農產品的國際運輸帶來較大干擾。此外,進口限制措施也是導致我國農產品出口流通受阻的重要原因之一。在中國疫情爆發初期,一些國家以食品安全為由,限制進口來自中國的農產品。如,印度尼西亞禁止從我國進口活體動物,格魯吉亞禁止進口來自我國的活體動物和水產品等。隨著疫情在全球范圍內蔓延,針對我國農產品出口的限制措施愈演愈烈,截至2020年12月,韓國、澳大利亞等17個國家或地區限制從我國進口水產品、活體動物等農產品,50多個國家或地區提升了對出發自我國的所有船舶的檢疫標準,這些限制措施直接抑制了我國農產品出口,農業出口企業處境艱難,約三分之一的中國農產品出口企業認為進口限制措施是其疫情期間面臨的主要困難。值得注意的是,進口限制措施對中國農產品出口的沖擊可能呈長期化趨勢,一方面,針對中國采取的進口限制仍在持續。截至目前,格魯吉亞和約旦兩國仍對我國實施進口禁令。另一方面,全球進口限制措施的取消率較低,澳大利亞、格魯吉亞、埃及、越南等14國采取的進口限制仍持續進行。

四 、后疫情時代保障中國農產品出口的對策探究

(一)推進農產品出口市場、品種及方式多元化

入世以來,我國農產品貿易快速發展,但是農產品出口格局仍然存在這幾點問題:第一,出口市場集中度高,我國農產品出口主要集中在美國、歐盟、日本、韓國等發達國家和中國香港等地區。第二,農產品出口品種過于集中,我國主要出口水產品及其制品、果蔬及其制品。但這兩類產品均需冷鏈運輸,易導致新冠病毒的傳播,疫情期間各國均對來自我國的這兩類農產品進行了嚴格檢疫或進口限制,農產品出口為此頗受影響。第三,出口貿易方式過于集中。我國目前的出口貿易方式主要是一般貿易,加工貿易占比較小,出口農產品附加價值低。2019年我國一般貿易總額654.2億美元,加工貿易總額僅達90.6億美元。為了平抑出口不穩定性、降低不確定性風險、擴大我國外貿收入,實施多元化的出口戰略具有必要性。首先,要注重對新興市場的開發,積極擴大對歐洲、非洲、南美洲等新市場的出口,防范某一地區市場環境形勢惡化對我國農產品出口造成的不利影響,規避貿易風險。此外,應基于出口產品多元化帶動出口市場多元化,多元化的產品品類可以更好地滿足細分市場的消費需求,拉動出口增長。最后,積極探索多種貿易方式,擴大農產品加工貿易,強化精深加工,延伸產業鏈,提高農產品出口附加值。

(二)加強雙邊與多邊交流,提升應對貿易保護主義的能力

在新冠疫情全球大流行和貿易限制措施盛行的大背景下,加強雙邊與多邊交流、維護國際貿易秩序是抵御貿易保護主義的有效手段。面對各國限制進口來自我國的農產品,相關部門應持續加強與進口國的溝通和協商,適時對進口限制措施的合規性和必要性進行討論。針對可能攜帶新冠病毒的農產品,倡導進口國可加強檢疫標準和力度或采取有效措施去除新冠病毒活性,謹慎地實施進口限制措施,盡可能地降低對雙方農產品貿易的不利影響。同時,我國應加強與世界衛生組織(World Health Organization,WHO)、WTO等國際組織的溝通和合作,加強貿易磋商。堅定不移地保障全球農產品貿易持續運轉,反對任何擾亂全球農產品市場秩序的貿易限制措施。此外,應加強區域合作以防范貿易保護主義。一方面,中國可在與主要農產出口國的自由貿易協定等區域合作中嵌入約束進口限制措施的條款、推進非關稅措施的統一和標準互認,為我國保障農產品出口提供一個有效的區域制度保障;另一方面,我國可依托“一帶一路”、區域全面經濟伙伴關系協定等區域貿易合作平臺,積極拓展潛在貿易伙伴,防范進口限制政策帶來的潛在貿易風險。

(三)推動農產品競爭力升級,直面國際競爭壓力

長期以來,我國在勞動密集型農產品生產上具有比較優勢。然而,隨著工業化和城鎮化進程的不斷加快,農業勞動機會成本快速提高,造成我國單位產品人工成本的提升,勞動密集型農產品出口競爭力逐漸下降。疫情期間,大批遷徙工人在春節期間被困在家鄉、農民工錯峰返崗,進一步導致企業用工難、用工成本提高,更是凸顯了勞動力供應對我農產品生產的重要性。因此,未來要實現對中國農產品出口的有效調控,就要降低用工成本、提升農產品的國際競爭力。一方面,要聚焦以用工成本提高為代表的導致農產品生產成本持續走高的主要因素,通過擴大生產規模、加大基礎設施投資力度、推動技術進步等多舉措降低農產品的生產成本。另一方面,要“拼品質、拼品牌”,推動品質興農、品牌興農。應以提升國際競爭力和滿足國際市場消費需求為指導,推動農業生產由增產導向轉向提質導向的發展模式。增強企業的品牌意識,加強自主品牌建設,提升營銷設計能力,使國外消費者對中國農產品及其品牌形成粘性。

(四)加大對企業的支持力度,降低企業出口損失

為減輕農業出口企業的經營負擔,降低企業的出口損失,可從配置應急資金、實施貿促項目、推行優惠政策、建立幫扶制度和加強信息服務等方面入手。首先,配置農業貿易應急資金,對受疫情影響嚴重的企業給予資金補貼,合理利用減稅降費、成本補貼等政策幫助企業渡過難關。其次,實施針對性的貿易促進項目,擴大農產品出口范圍。統籌規劃農產品對外推介項目,適時舉辦更多的線上或線下博覽會、交易會等活動,助力在特殊時期穩定農產品出口。同時,在農業產品通關和安全檢測檢疫等領域給予出口企業優惠政策,鼓勵企業通過增加檢疫程序的方式降低出口產品攜帶新冠病毒的概率,確保出口產品質量安全。此外,建立農業企業幫扶制度,組織政府相關部門下沉到受疫情影響嚴重的農業企業,建立“一對一”幫扶制度,明確每個企業的幫扶責任人,協助解決企業遇到的困難及問題。最后,加強信息服務,強化對大宗農產品國際市場的監測,及時跟蹤重點出口國、產品的供需情況和貿易動態,并向出口企業反饋,盡可能降低企業因信息不對稱遭受的貿易損失,提高國內農業企業抵御國際市場波動和風險的能力。

(五)加強跨境電商平臺合作,為出口提供新通道

在實體經濟遭受疫情沖擊的背景下,作為新興貿易業態,跨境電商的優勢凸顯,飛速發展,成為穩外貿的重要力量。據統計,2020年中國出口電商憑借高度靈活性,實現超20%的增長。隨著農村運輸物流、無線網絡等基礎設施條件得到改善,農產品電子商務發展迅猛,為我國推進農產品跨境電商發展提供了條件。一方面,農業企業應轉換傳統銷售渠道,學習電商運營知識與技巧,充分利用現代化科技手段拓寬銷售渠道。另一方面,順應當前“互聯網+”的發展新趨勢,鼓勵以電子商務和快遞公司為依托,利用電子和創新技術,推進數字化的跨境貿易,促進搭建涉農電子商務貿易平臺,與更多的國家的政府和企業開展合作,推動農業出口企業充分利用線上產品展示、線上商務談判和線上支付交易等數字化手段開展跨境電子信息交流,降低貿易成本,保障物流和物資供應,從而在疫情等突發事件爆發時確保農產品貿易順利進行。

參考文獻:

[1]朱晶,李天祥,臧星月. 高水平開放下我國糧食安全的非傳統挑戰及政策轉型. 農業經濟問題,2021(1):27-39.

[2]程國強. 中國農產品出口:增長、結構與貢獻. 管理世界,2004(11):85-96.

[3]以全球化視野構建“大貿促”體系——專訪南京農業大學經濟管理學院院長朱晶[EB/OL].[2019-06-02].http://ydyl.people.com.cn/n1/2019/0625/c411837- 31178798.html.

[4]李先德,孫致陸,賈偉,等.新冠肺炎疫情對全球農產品市場與貿易的影響及對策建議[J].農業經濟問題,2020(8):4-11.

[5]Cao L , Li T , Wang R , et al. Impact of COVID-19 on China's agricultural trade[J]. China Agricultural Economic Review, 2020, 13.

[6]朱晶, 張瑞, 張瑞華, 等. 新冠肺炎疫情下進口限制措施對農業貿易的影響與思考[J]. 世界農業, 0(5): 4-15+126.

[7]陳志鋼,詹悅,張玉梅,等.新冠肺炎疫情對全球食物安全的影響及對策[J].中國農村經濟,2020(5):2-12.

[作者簡介]蔡慶如(1997—),女,南京農業大學經濟與管理學院碩士研究生;研究方向:農產品貿易和非關稅措施。