結構化教學促進課堂深度學習真正發生

胡新麗

【摘要】小學數學教材中的知識點是分散在不同年級的書中,以螺旋上升的特點進行排列,運用結構化教學的思想把這些“散點”的教學內容通過縱向知識勾聯、橫向單元聯系的方式進行分析和組合,使數學課堂真正促進學生的深度學習,更好地為培養學生的數學素養服務。

【關鍵詞】小學數學;中年級;結構化教學;深度學習;圖形的運動

縱觀小學數學教材,我們發現教材的編排特點是把小學階段所要學習的數學知識,按學生的年齡特點和認知水平的發展,劃分為一個個分散的知識點,這些知識點從易到難在不同的年級以螺旋上升的特點進行排列。結構化教學就是要跳出知識點教學中的“散點式”的認識框架,在一個教學單元或一個教學長段的整體視野下,引導學生認識并發現這些知識之間的本質聯系和內在結構,從整體上把握本單元或本章的所有知識,讓學生把“散點”排列的知識連成串,從單一的知識點學習轉變為對知識結構的整體感知與學習。下面,筆者以小學數學人教版教材四年級下冊《圖形的運動(二)》這一單元為例,談談對結構化教學在小學中年級數學中的實踐與思考。

一、結構化知識梳理——形成知識網絡,凸顯知識結構的整體性

1.梳理階段性知識結構

作為教師,在教學前,我們應該要先了解知識的結構體系,弄清本冊書所要教學的知識內容在整體知識結構中的地位與作用,理清知識點的前因與后果,通過梳理知識結構先構建教學的縱向邏輯框架,這樣可以在教學中讓學生清楚知識的來龍去脈,主動架構起知識間的聯系,有效地使學生在聯系與溝通中發展遷移抽象的能力。

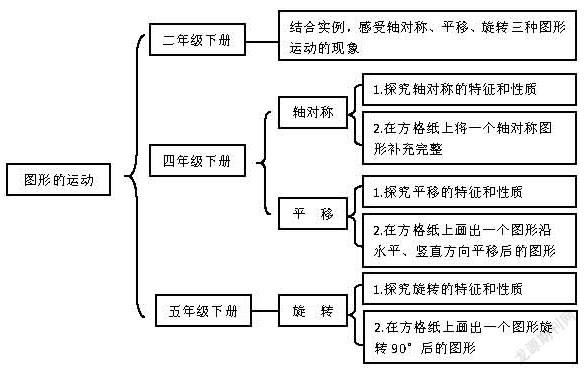

根據這樣的思考,在教學《圖形的運動(二)》這一單元前,筆者對教材進行了以下結構化的梳理。人教版教材對于《圖形的運動》這一教學內容在小學階段中主要對軸對稱、平移和旋轉這三種圖形的運動分三個層次進行學習,整體的知識結構可以梳理為下圖:

通過梳理知識網絡,我們不但可以明確小學四年級《圖形的運動(二)》這一單元的教學目的,更能清晰這一內容在整個知識結構中處于從生活現象觀察抽象過渡到圖形運動研究、探究圖形運動的特征和性質的方法、應用圖形的運動特點解決相關問題這樣一個承上啟下的重要位置。有了這樣的分析,教師在教學這一單元時就可以跳出單一的知識點,從整體結構上確定單元學習的重點,避免了“只見樹不見森林”的“散點式”教學。

2.梳理單元知識結構

知識網絡應該是縱橫交錯來進行構建的。因此,當我們把學段的相關知識內容進行了縱向聯系后,我們還要關注單元知識的橫向結構化聯系。只有同時將相關的單元知識通過橫向架構,找到知識間的融合點,融入在教學過程中,才能通過有機滲透使學生的學科素養得到整體提升。

教材在四年級下冊的《圖形運動(二)》這一單元中,安排了軸對稱、平移這兩種圖形運動的學習,那么,這兩種圖形的運動有著什么聯系和區別呢?在教學前,可以從軸對稱和平移這兩種圖形運動的相同點和不同點著手進單元知識的結構化梳理,如下表:

通過這樣的單元結構化分析、梳理, 我們可以發現整個單元知識的關鍵詞是“運動”,利用這一關鍵詞對單元知識進行重新架構,這樣就把這些看似不同、實質卻有聯系的數學知識梳理清晰,從整體上對數學知識結構形成了多維關系的認識。這樣的知識梳理,不但使整個單元的知識更加完整,而且能促使我們的教學更有利于學生形成結構化的認知,教學的重點落在如何使圖形在學生的眼前、心里、手中都真正地動起來,從而幫助學生形成結構化的思維方式,使學習也變得靈動了。

二、結構化教學設計——以人為本,落實數學教學的育人價值

教師、學生、教學內容是構成課堂教學的三個不可缺失的基本要素。在進行教學設計時,教師需要根據學生的各方面狀態和教學內容,圍繞數學教學育人價值實現的目的,對教學作出整體綜合的策劃和設計。

1.讀懂學生

《數學課程標準(2011年版)》中明確提出,“數學課程的培養目標要面向全體學生,適應學生個性發展的需要,使得人人都能獲得良好的數學教育,不同的人在數學上得到不同的發展。”基于這一培養目標,教師必須要先了解和研究學生,這樣教學才能富有生命力。只有充分讀懂學生,教師才能有效地開展教學活動,才能讓學生的學習真實、高效、有收獲。

通過了解,筆者發現本單元的學習中學生的具體情況如下:通過二年級的學習,可以感知生活中的運動現象,初步認識了軸對稱、平移和旋轉;通過本單元的學習,學生應該能從生活中的運動現象抽象出平面圖形的運動,會用數學語言描述并畫出圖形的運動和變化;在學習中,要注重讓學生積累圖形運動的感性經驗,真正體會圖形運動的特點,發展空間觀念。

2.讀懂教材

教材是教師上課的“教學材料”,教師不僅要對教材進行文本解讀,還必須通過解讀從中挖掘出可促進學生多方面發展的豐富資源,并對此進行充分開發,這樣才算真正讀懂教材。

翻看教材,由于印刷的局限性,我們可以發現教材并沒有展示圖形運動的過程,只是運用平面圖片呈現運動前后圖形(如下圖)。

在教學時可能會只關注靜態呈現的兩個圖形,強調圖形運動的結果而忽略了運動的過程,這樣的教學會使學生對“圖形的運動”這個知識的學習僅僅停留在被動發現、模仿運用這個層面上,從而只知“運動的結果”卻不知“為什么會運動”。因此,在教學時,我們應該要活用教材,必須要讓圖形在學生眼前先“動起來”,引導學生去關注圖形運動本身的特點和性質。教學“軸對稱”時讓學生拿著對稱圖形沿對稱軸進行翻折、教學“平移”時讓學生把圖形在格子圖中進行平移,通過動態的圖形運動引導他們從本質上去探究運動的過程、感受運動的結果,最后總結出各種圖形運動的特點,這樣的學習才是主動的、真實的,才能真正落實數學課堂的育人價值。

3.使用結構化的教學方法

基于整個單元的知識結構、特有的育人價值思考與開發的基礎,我們可以考慮把結構相似的單元知識采用結構化的教學方法,以提高學生自主學習的能力。

圖形的基本組成單位是點,無數個點組成線,若干條線組成基本的幾何圖形,圖形的運動可以解釋為點運動引起線運動最終導致整個圖形動。因此,對于圖形的運動可以引導學生從點的運動入手探究,讓學生通過探究得到“點動成線、線動成面”的結論,從而明白圖形運動的真正原因。基于這樣的認識,筆者認為,在《圖形的運動(二)》這一單元在教學時,可以用結構相似的教學方法來進行教學:觀察(觀察圖形的運動過程)——比較(比較圖形運動前后的特點)——探究(探究對應點在運動前后的關系)——總結(總結圖形運動的本質)。

其中,探究對應點在運動前后的關系是教學的重點也是難點。因此,在“軸對稱”這一課時中一定要多花時間讓學生學會找運動中的對應點。由于學生對“軸對稱”的認識更多是停留在“軸對稱圖形”的靜態圖形上,沒有把它與運動聯系起來,在教學時,一定要讓學生通過沿對稱軸翻折軸對稱圖形的方法去找出對應點,引導他們通過研究對應點間的關系去探究“軸對稱”這一運動的特性。當學生掌握了“找對應點探究圖形運動的特點”這一方法后,在學習“平移”和“旋轉”時,學生就會自主運用這一結構研究圖形運動的特性,為他們提供主動學習的方法支撐。

通過對知識結構之間的內在關聯進行整體的開發和系統地利用后,采用基于知識的整體結構和育人價值的結構化教學方法,可以使數學教學更具整體性和層次性,使數學教學更好地為培養學生長遠發展服務。

三、結構化思維提升——重在過程,讓深度學習真正發生

古語云:“授之以魚,不如授之以漁。”在結構化的課堂中,教師教學的核心不僅是落在知識的學習上,更要落在思維和能力的培養上,這樣的教學才能有利于學生結構化思維的提升。因此,教學中,教師要深化學生的思維能力,從而加強他們的綜合素質能力。

1.重在人人經歷,謝絕替代思考

每個學生都是鮮活的個體,不論在學習能力和認知水平上都是存在差異的,教師應該最大限度地促進每個學生積極參與到課堂學習中,通過主動思考去獲得知識,這就需要讓每個學生都經歷知識的探究過程,不能讓個別學生替代了全體的思考。

以《圖形的運動——軸對稱》一課為例,當學生在探究軸對稱圖形在翻折運動前后對應點之間的關系時,教師提出這樣的活動要求:請你在格子圖中進行觀察與自主探究,并嘗試自己總結對應點之間的關系,看看你有多少個發現。看似簡單的活動要求其實蘊含了幾層深意:其一,強調學生的獨立思考,摒棄了熱鬧的小組合作,人人都要靜心思考,經歷探究的過程;其二,鼓勵學生思維完整,不做限時要求,讓學生有充分的時間去思考,養成良好的思維習慣;其三,要求學生數學語言準確,用語言完整表達探索思維的過程。通過這樣的探究,學生不但找到了軸對稱圖形中“對應點到對稱軸的距離相等”這一書本要求掌握的基本特征,還發現了“對應點的連線與對稱軸垂直”“對應點的連線互相平行”這些特點,不但豐富了對軸對稱這一圖形運動的認識,同時,還培養了全面思考的良好思維習慣。

2.總結學習方法,關注知識形成的過程

結構化教學強調對同一類知識通過相似的教學結構進行教學,這樣有利于形成這些相關知識教學的過程結構。基于這樣的想法,教師就可以從起始內容開始引導學生總結學習方法,便于在后續的學習中,學生能主動遷移,開展學習研究活動。

在《圖形的運動(二)》這一單元中,對于軸對稱和平移兩種運動特點的探索方式是相似的。因此,在“軸對稱”的學習時,教師就可以引導學生總結以下的探究方法:

有了這樣學習有效路徑的總結,在學習“平移”時,學生會把學習方法進行自主遷移,主動成為知識、能力和方法的主動建構者和創造者,使課堂教學不止步于知識點的學習上,還強調了對知識的形成過程的關注。

綜上所述,我們可以看到在小學數學教學中實施的“結構化教學”,不僅可以促進學生對知識進行內在溝通,提高學習能力,而且有利于學生形成結構化的認知,幫助學生在潛移默化中形成結構化的思維方式、形成主動發展的人生態度,學生的學習也因為有了結構化的支撐而更加主動。

責任編輯? 劉? 勇