高質量發展視域下黃河流域土地利用效率提升研究

武占云 王業強

[摘要]土地資源高效利用是高質量發展的應有之義,以最少的土地投入獲取最大的經濟、社會和生態效益是黃河流域高質量發展的重要內涵。在系統梳理土地要素與經濟增長關系的演進邏輯基礎上,將數據包絡分析與探索性空間數據分析相結合,分析2000—2018年黃河流域土地利用效率的時空格局及其結構特征。研究發現,黃河流域土地利用效率提升緩慢且低于全國平均水平,在空間上呈現“兩頭高中間低”的分異特征;土地要素投入與產出的空間溢出效應顯著存在于黃河流域的城際之間;經濟外延增長與資源有限之間的矛盾嚴重制約著黃河流域經濟高質量發展。藉此,既要統籌謀劃黃河流域高質量發展和生態保護的整體性戰略,構建流域內一體化的土地利用與管理協作機制,也要因地制宜實施上中下游差異化的土地效率提升策略,大力推動流域內土地要素市場化配置改革,以期通過土地資源的高效利用推動保護和發展協同共進。

[關鍵詞]黃河流域;土地利用效率;高質量發展;時空格局

[中圖分類號]F0615[文獻標識碼] A[文章編號] 1673-0461(2022)01-0068-08一、引言

黃河流域橫跨中國東部、中部和西部三大地理階梯,既是中國重要的生態屏障密集區,也是貧困人口相對集中區,是中國經濟社會發展和生態環境保護問題比較突出的典型區域[1]。為從根本上解決黃河流域面臨的保護與發展的結構性矛盾,中共中央于2019年提出推進黃河流域生態保護與高質量發展,并將其上升為國家戰略。這不僅標志著黃河流域進入高質量發展新階段,亦意味著黃河流域將面臨更為嚴峻的提質增效壓力。

土地利用數據顯示,黃河流域建設用地、耕地和生態保育用地面積占比分別為232%、1864%和7904%[2],黃河流域以有限的土地資源、水資源和脆弱的生態系統支撐全流域多年來的快速發展,但流域內復雜的人地關系進一步加劇了生態保護和經濟發展之間的矛盾,尤其是中上游地區的可利用土地十分有限,不具備大規模的人口和產業承載能力。然而,黃河流域城市區域的國土開發強度高于全國平均水平,單位建設用地產出卻低于全國平均水平[3],以消耗土地為特征的發展模式在空間上對黃河流域的生態環境產生脅迫,亦無法支撐黃河流域經濟的高質量發展,提升土地資源利用效率是破解高質量發展背景下黃河流域發展與保護難題的現實選擇。當前,學術界對黃河流域高質量發展的時代背景、實現路徑、戰略舉措以及高質量發展的測度與評估進行了廣泛探討,鮮有涉及土地資源利用與高質量發展關系的研究。有鑒于此,本文在分析土地利用與高質量發展內在邏輯的基礎上,剖析黃河流域土地利用的現狀問題與制約因素,從高質量發展視角研究提出黃河流域土地利用效率提升的思路對策,以期為推動黃河流域高質量發展和高水平保護提供借鑒和參考。

二、土地利用與高質量發展的內在邏輯

古典經濟理論的一個思想傳統是有限的自然資源限制經濟增長,因此尤為重視土地利用對經濟增長的重要性[4]。杜爾閣最早提出了土地報酬遞減的概念[5],亞當·斯密認為土地、勞動與資本均是最基本的生產要素[6],大衛·李嘉圖認為土地資源的邊際報酬遞減是影響經濟增長的重要因素之一[7];威廉·配第提出“土地是財富之母,而勞動則為財富之父”的財富二元價值觀點。新古典時期的馬歇爾則把土地與勞動、資本、組織并列為生產四要素,并用邊際理論論述了土地報酬遞減、土地價值等經濟學規律。然而,現代主流增長理論強調勞動、資本和技術進步對經濟增長的作用,認為技術進步可以抵消供給總量固定的土地要素對經濟增長的制約作用,忽視經濟增長面臨的資源約束與環境破壞問題,經濟活動對土地等自然資源造成的影響也被排斥在標準經濟學分析框架之外[8]。進入20世紀70年代以來,全球環境污染、糧食危機和能源危機等問題使人們開始認識到經濟增長與資源有限之間存在不可調和的沖突,技術進步仍不可避免資源消耗和環境污染總量的增加,任何一個國家的長期經濟增長無法擺脫土地報酬遞減規律的約束。隨后,綠色增長理論開始嘗試在經濟增長模型中引入自然資源,并進一步考慮自然資源利用的環境外部性,認為土地等非可再生資源供給量的減少會帶來經濟增長的減緩,提高非可再生資源的使用效率是促進經濟增長的重要途徑[9]。上述關于土地資源與經濟增長關系的演進邏輯表明,土地資源是經濟增長的核心要素,經濟發展必然受資源環境的瓶頸約束,如何通過效率提升破解資源環境瓶頸約束是實現可持續發展的關鍵。

2017年,習近平總書記在黨的十九大報告中指出:“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。”與此同時,報告中首次強調“提高全要素生產率”,這一關鍵提法表明中國經濟增長的底層邏輯由要素投入轉向要素效率提升。因此,從這個意義上來看,高質量發展的本質是勞動、資本、土地等資源配置效率和生產效率的大幅提高。相比勞動與資本,土地資源具有不可再生、不可移動、空間持久的特殊性[10],這就決定了土地在經濟價值分配中的優勢地位,有限土地資源的開發利用和合理配置關系著經濟增長的潛力和質量。實際上,土地要素一直被認為是推動中國經濟高速增長的重要因素,土地要素不僅是解釋中國特色工業化的核心變量,特殊的土地制度安排尤其是廉價的工業用地供應是提升中國制造業全球競爭力和比較優勢的關鍵要素[11]。然而,也有研究認為土地資源要素過度投入會導致企業生產率的損失,工業用地成本的嚴重低估導致區域產業結構低水平雷同和產業投資低水平重復[12],而工業用地供后管理面臨的再配置困境進一步阻礙了土地資源的高效配置和產業的轉型升級。亦有實證研究表明,促進低效用地減量化有助于推動經濟高質量發展,僅僅依靠大規模的土地供給無法為長期經濟增長提供持續動力[13]。

不可否認,土地要素對經濟增長的重要性因不同國家、不同地區以及不同經濟發展階段存在差異,西方發達國家大多進入工業化后期和高度城市化階段,建設用地規模擴張緩慢且土地利用結構趨于穩定,土地要素對長期經濟增長的影響作用日趨有限,西方主流經濟學也因此強調土地與資本的替代并作出忽視土地特性的假設。然而,對于黃河流域而言,目前整體上處于工業化中期階段[14],城鎮化率低于全國平均水平,建設用地擴張與土地利用結構變化仍是未來一段時期經濟社會發展的重要特征,土地要素必然會對長期經濟增長有重要影響。因此,黃河流域必須充分考慮土地要素對經濟增長的作用,并且思考如何通過土地利用效率和配置效率的提升實現高質量發展和高水平保護。

三、黃河流域土地利用現狀與制約因素

(一)研究范圍界定及數據方法

為系統探究黃河流域土地利用效率的時空演變格局,本文綜合考慮數據的時效性、完整性和可獲得性,考慮四川省隸屬于長江經濟帶地區,內蒙古東四盟(赤峰市、通遼市、呼倫貝爾和興安盟)歸屬于東北地區,以及行政區劃的完整性等因素,將研究范圍定義為黃河流域的青海省、甘肅省、寧夏回族自治區、內蒙古自治區、山西省、陜西省、河南省和山東省8省區中的80個地級以上市(州、盟)。根據流域內各地區的發展條件和資源稟賦將其分為上游、中游、下游三大區域,上游地區包括青海、甘肅、寧夏和內蒙古,中游地區包括陜西和山西,下游地區包括河南和山東。

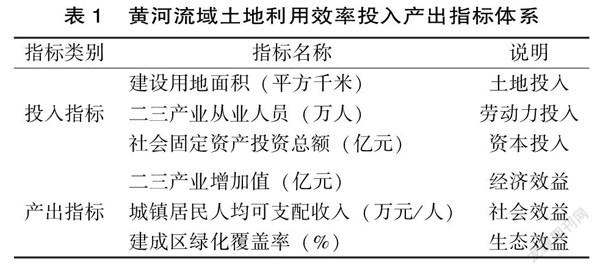

為測度黃河流域80個地級以上城市的土地利用效率,本文采用VRSDEA模型(規模收益可變的數據包絡分析),模型以生產函數理論為基礎,將每個城市視為獨立的生產決策單元,具體可參見FARE和GROSSKOPF[15]、鄭新奇和王筱明[16]的研究。投入方面考慮土地、資本和勞動力三種要素,選取市轄區建設用地面積、第二三產業從業人員、社會固定資產投資作為投入指標;產出方面綜合考慮經濟、社會和生態效益,選取市轄區二三產增加值、城鎮居民人均可支配收入和建成區綠化覆蓋率作為產出指標,具體如表1所示。各項指標的原始數據來源于2004—2019年《中國城市統計年鑒》《中國城市建設統計年鑒》,以及黃河流域各地市統計年鑒、國民經濟和社會發展統計公報,其中固定資產投資總額、二三產業增加值均換算成以2003年為基期的不變價。

(二)黃河流域土地利用效率的時空格局特征

1黃河流域土地利用效率的時序演變特征

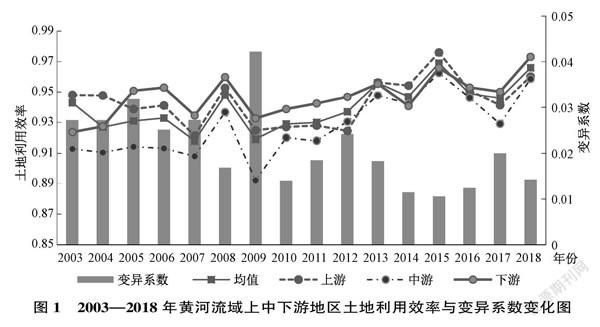

本文運用DEAP21測算2003—2018年黃河流域80個地級以上城市的土地利用效率。結果表明,研究期內黃河流域土地利用效率呈現在波動中小幅提升的態勢,但提升幅度不大,城市土地利用效率均值由2003年的0943提升至2018年的0968,并在2007和2009年小幅下降(見圖1),土地利用效率達到完全有效的城市非常少。受土地利用政策調控、產業結構調整以及不同經濟發展階段用地需求的影響,上中下游的土地利用效率呈現一定的年際差異。與2003年相比,2018年黃河流域上游、中游和下游地區土地利用效率分別提升了127%,501%和495%,中游和下游地區土地利用效率提升明顯,上游地區提升緩慢。總體來看,研究期內黃河流域城市間的土地利用效率差距逐漸縮小,如圖1所示,除個別年份外,變異系數總體呈現逐漸縮小趨勢,由2003年的0027降低至2018年的0014,土地利用效率的區域不均衡性有所緩解。

2黃河流域土地利用效率的空間格局特征

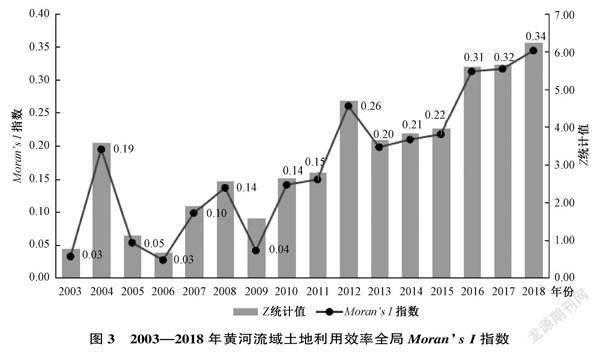

從空間格局來看,黃河流域的土地利用效率存在明顯的空間差異,總體呈現出“兩頭高、中間低”的空間分布特征(如圖2所示),下游地區土地利用效率最高(均值為0972),上游地區次之(均值為0965),中游地區最低(均值為0959)①,中游地區的土地利用效率僅在2012年高于上游地區(如圖1所示)。可見,下游地區城市土地利用的投入產出轉換能力較高,即一定規模的生產要素高質量使用并有效轉變為產出要素,而中游地區的投入要素并沒有得到高質量使用,面臨著更為嚴峻的效率提升壓力。實際上,中游地區的山西省和陜西省建設用地彈性系數分別高達100和672,高于黃河流域375的均值,也高于全國077的平均水平,整體呈現出建設用地快速擴張而產出效率較低的特征。徐輝等[17]和廖慧[18]的研究表明,近年來黃河流域土地利用類型的變化主要集中在黃河中游和下游地區,其中變化較大的省份有陜西、山西和河南,以濕地、旱地向城鄉建設用地轉移為主。根據《中國統計年鑒》的濕地統計數據,2008年山西省的濕地面積占比約為320%,而2019年則下降至097%。可見,中下游地區的人口劇增、產業發展導致的建設用地快速擴張和粗放利用,對黃河流域生態環境的可持續性產生了明顯的脅迫。圖22018年黃河流域城市土地利用效率空間格局基于Geoda軟件分析計算2003—2018年黃河流域土地利用效率的全域Moran’s I指數,結果表明,自2010年開始,Moran’s I均為正值且在1%的顯著性水平下通過檢驗,且呈現波動上升的趨勢(如圖3所示)。這表明,黃河流域土地利用效率在市際間呈現“高-高”與“低-低”的空間分布模式,土地利用效率存在明顯的空間相關性和溢出效應,且近年來這種空間關聯性趨于增強,也即不同城市間的產業轉移、勞動力遷移以及知識和技術溢出等效應,一定程度上有助于整個黃河流域土地利用效率的提升。

3黃河流域土地利用效率的結構特征

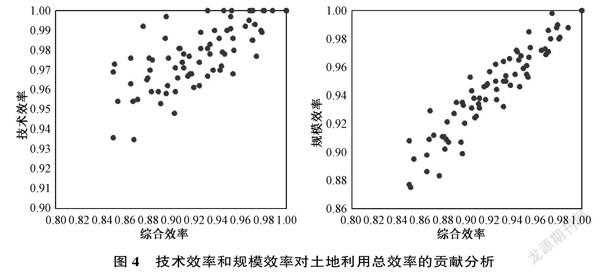

根據VRSDEA模型原理,土地利用綜合效率可以分解為純技術效率和規模效率,純技術效率反映生產領域中技術更新和管理理念變化對土地利用效率的影響,規模效率反映要素投入增長(或減少)對土地利用效率變化的影響。在一定時期內,土地利用的技術水平相對穩定,當對一定面積的土地持續增加要素投入時,土地規模收益會先后經歷規模報酬遞增、規模報酬不變和規模報酬遞減幾個階段。通過繪制2018年黃河流域土地利用綜合效率與純技術效率、規模效率之間的關系圖,可以得到二者對土地利用綜合效率的貢獻情況。如圖4所示,綜合效率與技術效率構成的散點圖偏離45度對角線的程度較嚴重,更多的點位于散點圖頂端和偏上部,即與規模效率相比,有更多城市的純技術效率達到有效狀態;而綜合效率與規模效率構成的散點圖的點更接近于45度對角線,規模效率達到有效狀態的城市非常少,說明黃河流域城市土地利用的規模效率對總效率的影響及制約能力強于技術效率,城市土地利用效率較低主要是由規模效率不高所致。圖4技術效率和規模效率對土地利用總效率的貢獻分析

進一步,我們通過比較規模收益不變條件下效率和規模收益非增條件下效率來判定各個城市土地規模收益所處的階段,結果表明,2018年黃河流域80個樣本城市中,有10個城市處于規模報酬不變狀態,表明這些城市土地利用的過程中投入要素適度;有28個城市處于規模報酬遞增狀態,其中大多數城市處于黃河上游,這些城市的要素投入尚沒有達到最優規模,可以通過增加要素投入獲得更高的效益;有42個城市處于規模報酬遞減狀態,其中多數分布在黃河中下游經濟發展水平較高的地區,也即黃河流域有一半的城市投入要素規模過大,要素投入并沒有完全轉化為有效產出,出現了資本、勞動力和土地等投入要素冗余現象,這些地區需要適量減少投入要素規模,消除投入冗余問題,加快提升生產技術和管理技術,同時優化調整土地利用結構,使無效城市達到投入產出最佳狀態。

(三)黃河流域土地高效利用的制約因素

1工業文明理念驅動形成土地粗放利用

土地利用效率是資源、勞動及資本等要素投入在土地上的價值實現程度,無論是農業文明、工業文明還是生態文明時代,土地價值的實現程度始終是經濟社會發展的重要內容。然而,在以擴大再生產為目標的傳統工業化時期,主流經濟學未將資源環境約束納入標準經濟學框架,土地等自然資源被視為可被資本替代的,強調勞動、資本和技術進步對經濟增長的作用,過度追求土地利用的“期望”價值,即經濟產出和社會效益,而忽視能源消耗和污染排放等“非期望”價值,經濟活動對土地資源造成的影響也被排斥在標準經濟學分析框架之外,繼而形成高投入、高消耗、高排放的外延式經濟增長模式,這種外延增長與資源有限之間的沖突和矛盾嚴重制約著經濟的高質量發展。2018年,黃河流域城市區域的國土開發強度達到853%,高于全國151個百分點;建設用地彈性系數、單位GDP增長和單位固定資產投資消耗新增建設用地是全國平均水平的487倍、168倍和133倍,而建設用地固定資產投資強度和建設用地地均產出則低于全國平均水平[3](如表2所示),低效粗放的土地利用對黃河流域的生態環境產生了脅迫。本質上,生態保護與發展之間的矛盾根源在于傳統工業化模式的局限,因此,破解黃河流域發展與保護的矛盾必須超越傳統工業文明理念,按照生態文明建設的內在要求,樹立生態優先、人與自然和諧共生?的空間開發價值位序,重塑國土空間利用的多維價值體系,推動土地利用由增量擴張向存量挖潛、由低效粗放向高效集約轉型,實現土地資源利用與生態環境保護的互利發展。

2土地市場化水平低制約土地高效配置

長期以來,政府主導的土地資源配置方式為中國城鎮化、工業化快速發展提供了強有力的支撐,但土地制度和政策的不完善引致的土地資源配置扭曲不僅制約土地利用效率提升[19],還通過強化以中低端制造業為主導的產業結構影響產業升級,并抑制產業創新[20]。充分競爭的市場化土地配置有利于形成節約集約的土地利用方式,提升單位用地產出效率[21],還可以引導生產要素組合更有效匹配來改善資源配置效率[22]。亦有研究認為與資本和勞動力要素相比,由于土地資源的不可移動性和再配置調整成本較高,土地資源要素錯配引起的系統性問題更為嚴重[23]。既有文獻實證分析了土地資源的市場化配置對土地利用效率的影響,基本共識是二級市場為使用權轉讓為主,可以視為完全市場化,土地一級市場為使用權出讓為主,出讓方式包括劃撥、協議、招標、拍賣、掛牌出讓等,土地一級市場是影響土地市場化程度的關鍵。參考既有文獻,本文將劃撥、協議、招標、拍賣、掛牌出讓的市場化權重分別定為0、02、1、1、1,通過加權平均計算得到黃河流域各城市的土地市場化水平②。結果顯示,黃河流域下游地區土地市場化水平最高,達到49%,上游地區次之,約為42%,而中游地區最低,約為41%,上中下游均低于51%的全國平均水平,同時,土地市場化水平與土地利用效率呈現一致的空間格局,即下游地區最高、上游地區次之、中游地區最低,表明土地資源的市場化配置不足一定程度上制約著土地效率的提升。如何采取針對性措施促進黃河流域上中下游不同地區土地市場化水平的協同提升,引導土地節約集約高效利用與內涵式發展,建立與高質量發展相匹配的土地資源要素配置模式必要且迫切。

3空間用途管制不健全導致各類用地空間沖突

國土空間用途管制是指基于公共利益與生態保護的考量對國土空間的用途及開發行為進行的約束與控制,其目的是為了糾正空間資源市場配置的“外部性”。1997年,中共中央國務院聯合下發的11號文件,第一次提出了“用途管制”的概念,1998年修訂的《土地管理法》則明確規定“國家實行土地用途管制制度”,早期的用途管制以耕地用地為主,隨后林地、草地、濕地、水域以及城鄉建設用地等的用途管制制度也逐步建立。然而,受制于機構設置和規劃體制,不同空間資源的管制主體、管制目標和管制依據的差異性很大,形成了相互獨立的用途管制政策,進而導致用途管制存在標準不統一、措施不一致、要素類型分割、法律與經濟手段欠缺等突出問題[24],建設用地快速擴張與低效利用并存,新增違法違規建設用地問題仍時有發生,“生產-生活-生態”三類空間的矛盾和沖突加劇。例如,黃河流域各省的土地利用規劃重點對農用地轉為建設用地的行為進行管控,不涉及生態用途轉用和城鎮內部功能轉用的管控,而一些耕地資源不足的地區則通過土地整治與修復等方式,將具有重要生態價值的用地用于補充耕地,以此實現耕地占補平衡。因此,如何通過空間用途管制制度的建立與完善,實現國土資源的高水平利用與生態環境的高水平保護是黃河流域亟待解決的問題。

4土地管理方式滯后掣肘土地高效利用

現行的土地利用計劃管理方式旨在控制建設用地總量、促進土地節約集約利用、嚴守耕地保護紅線,這種管理方式在以投資驅動和增量為主的高速增長階段發揮了積極作用,但隨著黃河流域進入創新驅動、效率提升和存量更新為主的高質量發展階段,原有土地管理亟需由增量管理向存量管理模式轉變,并進行相關配套制度的改革創新。東部沿海地區在建設用地供給管理與土地效率掛鉤方面進行了率先探索,創新性地開展了以“畝均論英雄”“標準地”等土地供給制度改革,通過反向倒逼與正向激勵相結合的方式,較為成功的推動了土地資源由低質低效領域向優質高效領域流動;長三角一體化示范區正在積極探索城鎮低效用地再開發、批而未供土地轉用,并建立統一績效標準和統一資源利用效率標準的土地利用全生命周期管理機制。與之相比,黃河流域各省區在增強土地管理的靈活性、創新產業用地供給模式、優化存量用地的再配置等方面的實踐探索仍較為滯后,例如,低效工業用地的認定和處置缺少清晰的政策標準、提升土地利用效率的獎懲機制不完善、土地利用的事中事后監管不足等均制約土地資源的高效利用。

四、提升黃河流域土地利用效率的對策建議

(一)統籌謀劃流域高質量發展戰略,構建土地利用與管理的協作機制

本文全局空間效應顯示,土地要素投入與產出的空間溢出效應顯著存在黃河流域的城際之間,也有研究表明,要素跨區域的流動將拓寬生產要素的配置范圍,進而改善其配置狀況及空間組合效率[25]。因此,黃河流域土地效率的提升應突出體現全域性、統籌性與協調性,加強整體性戰略謀劃、推動要素跨行政區域配置和整合、構建一體化的土地利用與管理協作機制,實現上中下游產業與土地的高效互動。一是系統謀劃黃河流域經濟社會發展和生態保護的整體性戰略,統籌考慮流域上中下游關系,打破流域內的行政壁壘和市場分割,統一規劃和部署國土空間規劃、產業一體化發展、基礎設施共建共享以及生態環境協同治理,通過技術創新加大新興產業培育和高能耗產業轉型,建立綠色低碳、高效集約的產業鏈和產業集群,最大化技術外溢作用,形成集約高效的用地模式。二是構建流域內一體化的土地利用與管理的協作機制、土地市場化供應與產業結構優化升級相結合的調控機制,探索建立全流域建設用地指標跨區域交易機制,推動用地指標由指標富余、低效利用地區向指標稀缺、高效利用地區轉移,通過轉移支付、提供就業機會、定向扶持等方式加大對指標流出地區的收益反哺力度,形成統籌經濟效率和區域公平的建設用地指標配置方式[26],充分激發黃河流域的集聚經濟效益和經濟活力。

(二)實施差異化土地效率提升策略,以利用效率提升推動高質量發展

上游地區生態環境脆弱,承擔著重要的水源涵養生態功能,可利用土地主要分布在河谷地帶和山間盆地,不具備承載大規模開發建設活動的條件,因此應實施以保護為主的點狀開發模式,任何開發建設活動必須以維護生態系統的平衡與穩定為前提。鑒于上游有較多城市處于土地規模報酬遞增階段,可適當增加要素投入,同時加大新技術的推廣應用和人才引進力度,進一步提升土地利用的規模效率,通過規模效率的提升促進土地綜合效率的改善。此外,上游地區的城鎮化水平較低,經濟社會發展對土地的需求依然強勁,應借鑒發達地區經驗,在土地供應環節嚴格按照集約利用的高標準執行,保證土地利用投入產出的高效率;也要加快完善跨區域生態補償長效機制,加大上游地區的交通、能源及水利等基礎設施建設投入力度,為上游地區經濟發展及承接發達地區產業轉移提供良好的用地環境。

中游地區的土地利用存在較為嚴重的要素投入冗余現象,建設用地彈性系數高于上下游,而土地利用效率、市場化水平均低于上下游。因此,中游地區應充分發揮土地的市場選擇效應,加快存量土地資源的有效流動與優化配置,減少重復投資建設,摒棄一味建設新城區、設立經濟開發區的做法,把重點放在優化開發存量用地方面,建立和完善盤活存量建設用地的激勵機制,促進土地資源的再開發與集約化利用。同時,中游地區資源型產業占比高,資源消耗大且環境污染問題突出,應加強土地利用過程中高污染高排放的監管,依靠技術進步和創新促進傳統產業轉型發展,積極培育綠色低碳產業,建立循環經濟生態鏈,協同推動經濟高質量發展和生態環境高水平保護。

下游地區經濟社會和城鎮化水平較高,也是國家重要的農產品主產區,城鄉建設用地與耕地保護的矛盾尤為突出。因此,下游地區應嚴守國家耕地紅線,以集聚集約發展為主,在符合國土空間規劃和用途管制的前提下,通過創新產業用地供給模式和差別化要素配置等方式促進土地高效利用和企業轉型發展。鑒于下游地區存在普遍的土地報酬遞減問題,要素投入并沒有完全轉化為有效產出,應著力優化要素投入結構,制定符合地區發展實際的用地標準,將單位產出、投資強度、能耗控制和環境標準等一起納入用地評價體系,推動土地資源由低質低效領域向優質高效領域流動,提高土地要素配置和利用效率。

(三)著力推動土地資源市場化配置,以配置效率提升促進高質量發展

土地資源在不同區域、產業和部門的錯配會引致生產效率的損失,本文測算表明,黃河流域土地資源的市場化配置水平低于全國均值,上中下游以及各省之間的土地利用效率差異較大,通過糾正土地資源錯配提升土地利用效率對促進經濟高質量發展具有關鍵性意義。因此,黃河流域應繼續堅持和深化土地市場化改革力度,一是積極推動流域內土地要素市場化配置綜合改革,按照市場在資源配置中起決定作用的要求,完善流域“增減存”掛鉤的建設用地統籌機制,加快探索試點集體經營性建設用地入市,用好跨省域補充耕地國家統籌機制,通過土地資源的優化配置帶動勞動力、資本、技術等生產要素的再配置和再優化。二是順應市場新產業新模式發展趨勢,加快建立由市場發揮決定作用的產業用地供給模式,根據上中下游產業結構調整以及升級趨勢的不同,構建不同產業用地類型合理轉換機制;借鑒浙江“標準地”事前管測評定標準、事后管達標強監督的模式,通過工業用地彈性出讓的“柔性機制”和政策法規的“硬性約束”推進低效用地的退出和再利用,倒逼不符合單位產出和能耗標準的項目轉型升級,集中向優質高效項目供地,促進土地高效利用和產業轉型升級。

(四)強化全流域國土空間用途管制,構建高質量發展的國土空間布局

傳統工業化時代形成的國土空間開發邏輯忽視土地利用的生態價值,高質量發展階段的國土空間開發利用應以生態文明為理念,注重土地利用的經濟效益、社會效益和生態效益的最優均衡,通過全流域、全要素與全過程的國土空間用途管制構建高質量發展的國土空間布局。一是科學劃定“三區三線”③實行分區引導。在資源環境承載能力評價和國土空間開發適宜性評價的基礎上,確定黃河流域總體開發強度,構建科學合理的國土空間用途分區,科學劃定“三區三線”,明確不同空間用途分區的開發強度、開發規模以及限制、禁止的產業和項目類型清單;根據上中下游不同地區、不同發展階段的城市制定建設用地總規模和人均建設用地指標分區管控措施,以增存并舉、節約高效、合理集約為重點,強化用地總量和強度雙控制,大力推行低效工業用地減量退出。二是完善國土空間用途管制制度,強化監督實施。嚴格按照國土空間規劃所確定的空間用途和條件使用土地,健全各類空間的用途轉用政策,推動用途管制重點從數量管控轉為質量管控,用途管制方式從計劃為主轉向計劃與市場并重,用途管制過程從單一環節管制轉向規劃編制、實施許可、監督管理的全過程管制。借鑒長江經濟帶國土空間用途管制和糾錯機制試點經驗,加快建立黃河流域國土空間準入負面清單、國土空間用途管制負面清單、國土空間用途糾錯機制和國土空間用途管制考核制度,為構建集約高效、可持續發展的國土空間提供制度保障。

[注釋]① 圖2上、中、下游的土地利用效率均值為各地市土地利用效率的算術平均值。

② 具體測算公式如下:E=MN,Qi=MiE,LM=QiWiQi,其中,M、N分別為某土地交易總面積、總地塊數量,E、Qi分別為標準交易地塊面積、地塊數量;Mi為城市第i種方式的土地交易面積;LM為土地市場化程度;Wi為各類出讓方式的市場化權重(分別為劃撥、協議、招標、拍賣、掛牌),數據來自于《中國國土資源統計年鑒2018》。

③“三區”指“城鎮空間、農業空間和生態空間”,“三線”指“生態保護紅線、永久基本農田紅線和城鎮開發邊界”。

[參考文獻][1]習近平. 在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上的講話[J]. 求是, 2019(20):1-5.

[2]張佰發, 苗長虹. 黃河流域土地利用時空格局演變及驅動力[J]. 資源科學, 2020, 42(3): 460-473.

[3]自然資源部. 全國城市區域建設用地節約集約利用評價情況通報[EB/OL].[2021-8-20]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/02/content_5318591.htm.

[4]羅浩. 自然資源與經濟增長:資源瓶頸及其解決途徑[J]. 經濟研究, 2007(6):142-153.

[5]任旭峰.經濟增長理論演進中的土地利用思想綜述與辨析[J].經濟學動態, 2012(4):92-95.

[6]亞當·斯密. 國民財富的性質和原因的研究[M]. 北京: 商務印書館, 2009.

[7]大衛·李嘉圖. 政治經濟學及賦稅原理[M].北京: 商務印書館, 1962.

[8]HANSEN G D, PRESCOTT E C. Malthus to solow[J]. American economic review, 2002, 92(4):1205-1217.

[9]HALLEGATTE S, HEAL G, FAY M, et al. From growth to green growth: a framework[Z].The World Bank Policy Research Working Paper 5872, 2012.

[10]劉守英. 土地制度變革與經濟結構轉型——對中國40年發展經驗的一個經濟解釋[J].中國土地科學,2018,32(1):1-10.

[11]劉元春,陳金至.土地制度、融資模式與中國特色工業化[J].中國工業經濟,2020(3):5-23.

[12]張雄,張安錄,鄧超.土地資源錯配及經濟效率損失研究[J].中國人口·資源與環境,2017,27(3):170-176.

[13]王克強,李國祥,劉紅梅.工業用地減量化、經濟高質量發展與地方財政收入[J].財政研究,2019(9):33-46,61.

[14]楊丹,常歌,趙建吉.黃河流域經濟高質量發展面臨難題與推進路徑[J].中州學刊,2020(7):28-33.

[15]FARE R S, GROSSKOPF C. Production frontier[M]. London: Cambridge University Press,1994.

[16]鄭新奇,王筱明.城鎮土地利用結構效率的數據包絡分析[J].中國土地科學,2004(2):34-39.

[17]徐輝,師諾,武玲玲,等.黃河流域高質量發展水平測度及其時空演變[J].資源科學,2020,42(1):115-126.

[18]廖慧,舒章康,金君良,等.1980—2015年黃河流域土地利用變化特征與驅動力[J].南水北調與水利科技(中英文),2021,19(1):129-139.

[19]李力行,黃佩媛,馬光榮.土地資源錯配與中國工業企業生產率差異[J].管理世界,2016(8):86-96.

[20]李勇剛,羅海艷.土地資源錯配阻礙了產業結構升級嗎?——來自中國35個大中城市的經驗證據[J].財經研究,2017,43(9):110-121.

[21]DING C. Land policy reform in China: assessment and prospects[J]. Land use policy,2003,20(2): 109-120.

[22]徐升艷,陳杰,趙剛.土地出讓市場化如何促進經濟增長[J].中國工業經濟,2018(3):44-61.

[23]黃忠華,杜雪君.土地資源錯配研究綜述[J].中國土地科學,2014,28(8):80-87.

[24]焦思穎.統一行使所有國土空間用途管制職責——訪自然資源部國土空間用途管制司司長江華安[J].國土資源,2019(1):22-24.

[25]梁流濤,趙慶良,陳聰.中國城市土地利用效率空間分異特征及優化路徑分析——基于287個地級以上城市的實證研究[J].中國土地科學,2013,27(7):48-54.

[26]黃燕芬,張志開,楊宜勇.協同治理視域下黃河流域生態保護和高質量發展——歐洲萊茵河流域治理的經驗和啟示[J].中州學刊,2020(2):18-25.Improvement of Land Use Efficiency in the Yellow River Basin

from the Perspective of HighQuality Development

WuZhanyun,WangYeqiang

(Research Institute for Ecologicalcivilization, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100071, China)

Abstract:Efficient utilization of land resources is the due meaning of highquality development. Obtaining the maximum economic, social and ecological benefits with the least land investment is an important connotation of highquality development in the Yellow River Basin. On the basis of systematically combing the evolution logic of the relationship between land factors and economic growth, this paper analyzes the temporal and spatial pattern and the structural characteristics of land use efficiency in the Yellow River Basin from 2003 to 2018, combining the data envelopment analysis and the exploratory spatial data analysis. The study found that the improvement of land use efficiency in the Yellow River Basin was slow and lower than the national average level, showing the spatial differentiation characteristics of “high at both ends and low in the middle”, the spatial spillover effect of land factor input and output was significant between cities in the Yellow River Basin. The contradiction between economic extension growth and limited resources seriously restricts the highquality economic development of the Yellow River Basin. We should not only plan the overall strategy of highquality development and ecological protection in the Yellow River Basin, build an integrated land use and management cooperation mechanism in the basin, but also implement the differentiated land efficiency promotion strategy in the upstream, middle and downstream according to local conditions, actively promote the marketoriented allocation reform of land elements, and promote the coordinated development of protection and development through efficient land use.

Key words:Yellow River Basin; land use efficiency; highquality development; spatialtemporal pattern

(責任編輯:張夢楠編輯)

收稿日期:2021-10-09

基金項目:國家社會科學基金重點項目《基于人與自然耦合系統的黃河流域城市群高質量發展研究》(21AZD043);國家社會科學基金重大項目《健全國土空間規劃和用途統籌協調管控制度研究》(20ZDA086);中國社會科學院創新工程項目《生態文明新范式下國土空間治理研究》(2021STSB02)。

作者簡介:武占云(1981—),女,河南新鄉人,博士,中國社會科學院生態文明研究所助理研究員,生態文明研究智庫國土空間規劃治理與綠色城鎮化研究部主任,主要研究方向為城市與區域經濟;王業強(1972—),男,江西彭澤人,博士,中國社會科學院生態文明研究所研究員,生態文明理論研究室主任,主要研究方向為城市與區域經濟。DOI: 1013253/j.cnki.ddjjgl.202201009