長江三角洲區域基本公共教育服務均等化水平測度與對策研究

楊鳳華,侯小鳳

(南通大學 經濟與管理學院,江蘇 南通 226019)

一、研究背景

(一)研究目的和意義

全域共享高品質的教育資源是長三角加快基本公共服務均等化的重要表現之一,一直以來受到國家、政府和社會各界的廣泛關注。長三角一市三省之間在教育經費投入、教師資源配置、教育事業發展等方面存在較大差距,因而各方呼吁提升區域文化教育資源均等化供給水平的聲音越來越響。

(二)研究現狀

國外學者鮮有將教育均等化歸于基本公共服務領域進行研究的,多直接研究教育均等化或教育機會公平問題。James Buchanan將公共服務均等化理念寓于“財政剩余”之中,他指出全體公民承擔的稅負與其從公共服務中的得利基本相等①。Pfeffer利用對數線性與乘法模型分析了近20個工業化國家的代際教育流動過程,認為教育不均等的程度與國民教育體制結構有著直接聯系②。Juan-Pedro則通過橫向對比教育制度不同的國家(挪威與智利)的機會均等差異,發現收入分配的不平等仍是最頑固的決定因素之一③。John&Solamz研究了稅收在一般性轉移支付與教育財政支出間的分配情況,認為外生能力相對較強的教育支出會使各級政府增加所有相關項目的支出,不同層級政府的不同選擇會間接加劇教育的不公平④。

國內以基本公共教育服務均等化為主題的文獻數量頗多,圍繞具體內涵、不均等根源、均等化標準等角度進行了兼具廣度與深度的理論與實踐研究。首先,學者們對教育服務均等化的內涵見解不同,較具代表性的褚宏啟等認為,教育資源配置的均等應強調教育起點與教育過程兩方面的平等,教育公平問題也要同時關注差異原則與補償原則⑤。胡祖才通過分析黨和國家政策文本,強調基本公共教育服務均等化的首要任務便是縮小區域、城鄉與人群在接受服務情況上的巨大差異,應遵循“保基本、強基層、建機制”的基本思路逐步推進⑥。其次,對基本公共教育服務非均等根源的剖析多采用實證方法,蘇淼淼引取2009—2012年間我國31個地區基本公共教育服務的三級指標,通過Matlab軟件獲得均等化程度綜合評價指數結果,指出基本公共教育服務所呈現的區域性不均等很可能與現階段地方經濟的發展水平相關⑦。宗曉華等采用夏普里值分解法分析了江蘇省教育轉移支付對縣級教育財政投入的激勵效應,發現轉移支付的分配結構與規模對平衡區域教育差異作用相對較大⑧。再次,不同學者對基本公共教育服務均等化有著不同的判斷標準,劉瓊蓮認為,“基本公共教育服務均等化的評估應要求政府樹立基于公共教育服務的外部經濟價值、全體社會成員的受教育權利與教育公平觀的價值標準,以及優化教育投資結構,確立投資體制多元化、資源評估指標化、資源配置高效化與政策措施配套化的操作標準。⑨”楊宇指出,國內學者對教育均等化標準的研究較少且尚無定論,但要實現均等化必須遵循保底安全標準、平均控制標準與結果平等標準的過程順序推進⑩。

經過反復比較試錯國內外相關文獻中的指標選擇,本文將以長三角基本公共教育服務相關財政收支作為衡量均等化水平的指標,采用絕對差距與相對差距兩種方法比較一市三省之間的差距和原因,為推進長三角基本公共教育服務均等化提供參考。

(三)評價方法和指標選擇

1.評價方法。本文采用絕對差異量與相對差異量兩種方法,選取長三角地區的上海市、江蘇省、浙江省及安徽省作為評價對象進行分析。其中,絕對差異量法應用均值與極差方法;相對差異量法應用變異系數與泰爾指數兩種方法。無論是變異系數法還是泰爾指數法,都能有效度量經濟指標的均衡性。若測算數據愈大,表明地區之間差異愈大;若測算數據愈接近0,表明地區之間差異愈小;若測算數據等于0,表明地區之間無差異。

2.指標選擇。在指標選擇上,主要選取一市三省各年份教育預算支出額及人均教育經費額來評價區域間基本公共教育服務均等化水平。鑒于統計年鑒的遲滯性,時間跨度選取2008—2017年,具體數據來源為一市三省歷年統計年鑒等。

二、長三角基本公共教育服務均等化的變化趨向

(一)絕對差異量

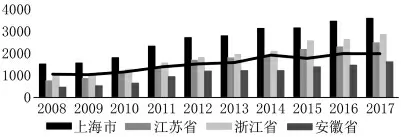

通過測算一市三省人均教育經費額的均值與極差,比較分析基本公共教育服務均等化的絕對差異量。圖1表明,長三角一市三省的人均教育經費額均呈現逐年增加趨勢,但安徽省與長三角其他地區相比始終存在顯著差異。具體而言,2008年安徽省的人均教育經費額為467元,最高的上海市為1523元,極差為1057元。而2017年安徽省人均教育經費額為1623元,最高的仍為上海市為3614元,極差為1992元。這些數據反映至少在人均教育經費額上,長三角內部一市三省的絕對差異量正逐年增大。其中,均等化最低水平的安徽省內部也存在明顯的絕對差距,如2017年蕪湖市人均教育財政支出為1980元,與最小值亳州市間的極差為848元,其他地級市的平均值也僅為蕪湖市的70.61%。這表明安徽省內部各市在教育經費支出方面差異較大,根據財政預算支出分配比例也可以推斷出各市對基本公共教育服務均等化的重視程度也有很大不同。

圖1 2008—2017年長三角一市三省人均教育經費額對比圖

(二)相對差異量-變異系數

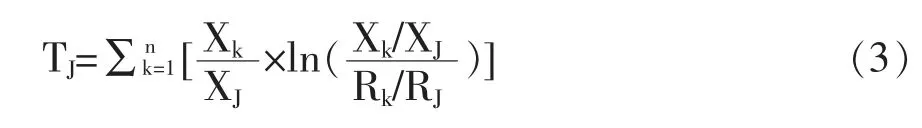

變異系數(CV)可以消除測量尺度與量綱影響,與標準差、極差一樣可以反映數據離散程度。本文采用人均教育財政支出(其中人口數據為年末常住人口數)的變異系數衡量一市三省下屬各地級市教育財政的差距,計算公式為:

式(1)中,CV為人均教育財政支出的變異系數;Xi為一市三省內各地級市(區)人均教育財政支出;為一市三省內各地級市(區)人均教育財政支出的均值,n為地級市個數。計算結果如圖2所示,顯示了2008—2017年一市三省人均教育財政支出的變異趨向。不難看出,上海市的人均教育財政支出變異系數由2008年的0.9222降為2017年的0.3732,江蘇省由2008年的0.2582降為2017年的0.1821,安徽省則由2008年的0.1903降為2017年的0.1557,這表明上海市、江蘇省與安徽省基本呈現出向好的態勢,三地基本公共教育服務均等化水平漸趨平穩。而與此同時,浙江省由2008年的0.1381上升為2017年的0.1811,在一定程度上反映出浙江省內各市教育財政支出差距較大,基本公共教育服務均等化程度相對于其他三地有待完善。

圖2 2008—2017年長三角一市三省人均教育財政支出的變異系數值

三、泰爾指數的測量與分解

為將長三角區域基本公共教育服務均等化問題進一步分解,本文按行政區劃將長三角區域分為上海市(浦東新區、黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區、嘉定區、金山區、松江區、青浦區、奉賢區與崇明區16個區)、江蘇省(南京市、無錫市、徐州市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市、淮安市、鹽城市、揚州市、鎮江市、泰州市與宿遷市13個地級市)、浙江省(杭州市、寧波市、溫州市、嘉興市、湖州市、紹興市、金華市、衢州市、舟山市、臺州市與麗水市11個地級市)、安徽省(合肥市、淮北市、亳州市、宿州市、蚌埠市、阜陽市、淮南市、滁州市、六安市、馬鞍山市、蕪湖市、宣城市、銅陵市、池州市、安慶市與黃山市16個地級市)4個區域。以這些區域的年末常住人口與教育財政支出分別占長三角總人口與總教育財政支出的比重為權數,測度并分解2008—2017年泰爾指數,分析長三角區域基本公共教育服務的非均等程度。

(一)測量方法

泰爾指數(Ti)也稱泰爾熵標準,常用來反映個人之間或地區之間收入不平等的程度,是由著名的荷蘭計量經濟學獎得主泰爾(Henri Theil,1967)利用信息論里的熵指數概念來測度收入不平等而得名。泰爾指數具備較好的可分解特質,即樣本為多個群組時可用來分別計算組內差距與組間差距對總體差距的貢獻。本文擬引入年末常住人口、教育財政支出作為測度泰爾指數的權重,據此考察長三角區域一市三省范圍內基本公共教育服務的均等化水平。

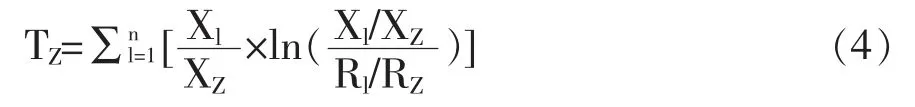

1.上海市內部差距

2.江蘇省內部差距

3.浙江省內部差距

4.安徽省內部差距

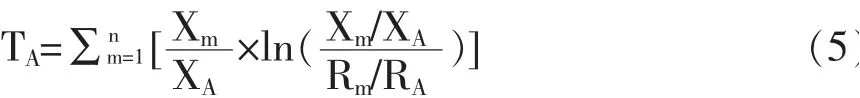

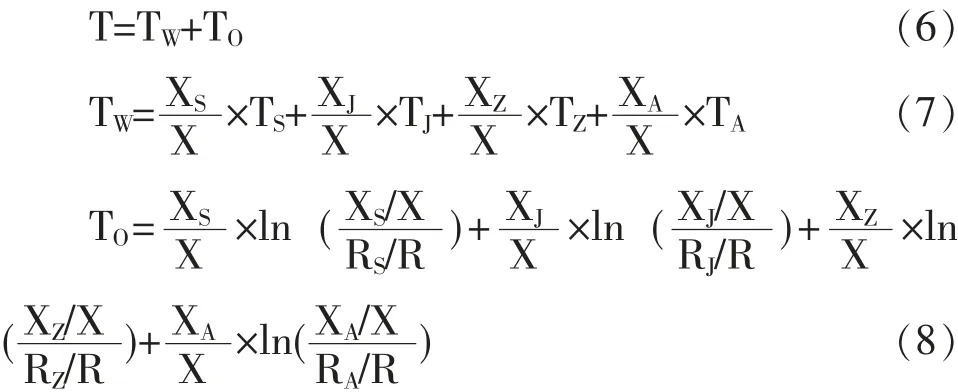

式中TS、TJ、TZ、TA分別表示上海市、江蘇省、浙江省與安徽省的泰爾指數;XS、XJ、XZ、XA分別表示上海市、江蘇省、浙江省與安徽省的教育財政支出;Xi、Xk、Xl、Xm分別表示上海市、江蘇省、浙江省與安徽省下設所有地級市(或區)級別的教育財政支出;RS、RJ、RZ、RA分別表示上海市、江蘇省、浙江省與安徽省的年末常住人口數;Ri、Rk、Rl、Rm分別表示上海市、江蘇省、浙江省與安徽省下設所有地級市(或區)級別的年末常住人口數。基于式(2)(3)(4)(5),可得出總體泰爾指數T、區域內泰爾指數TW與區域間泰爾指數TO公式為:

式中X表示長三角地區一市三省的總教育財政支出;R表示三角地區一市三省的年末總常住人口數。基于式(6)(7)(8),可以計算出區域內差異與區域間差異對總體差異的貢獻情況,TW/T表示區域內貢獻率,TO/T表示區域間貢獻率。此外,區域內各子區域上海市、江蘇省、浙江省與安徽省的貢獻率分別為

(二)計算結果與分析

經過計算得出泰爾指數結果如圖3所示,與絕對差異和變異系數疊加的演化規律基本吻合,其中上海市教育泰爾指數從2008年的0.1214降為2017年的0.0367;江蘇省從2008年的0.0346降為2017年的0.0177;安徽省從2008年的0.0175降為2017年的0.0141;而浙江省從2008年的0.0097升為2017年的0.0158。長三角總體呈現出下降的良好態勢,其中上海市的優勢非常突出,江蘇省次之,安徽省與浙江省卻未顯示出明顯的回落趨向。

圖3 2008—2017年長三角一市三省教育泰爾指數的計算結果

十年來,長三角一市三省的組間泰爾指數基本高于組內泰爾指數,即To>Tw,這表明影響長三角地區教育服務均等化進程的主要因素為一市三省間的差異。其中,從相對“拖后腿”的浙江省與安徽省數據變化特征可以看出,浙江省基本處于穩步上升的狀態,而安徽省以2012年為節點展現出先升后落的態勢。這說明浙江省的教育財政支出比例小于人口比例,處于相對不利地位,教育服務非均等現象比較嚴重;而安徽省的泰爾指數在2017年之前均始終高于浙江省,表明教育財政支出比例與人口比例失衡現象明顯,教育服務非均等現狀亟須改善(圖4)。

圖4 長三角各區域間教育支出的泰爾指數堆積圖

上述結果與歷史政策研究的結果可謂不期而遇:一方面,2007年國務院批轉教育部《國家教育事業發展“十一五”規劃綱要》,將更加協調城鄉、區域教育均衡發展作為主要目標,要求基本實現區域內教育均衡發展以更加適應區域經濟社會發展需要;而另一方面,上海市與江蘇省早以各種協議與共識形式自發開展非正式的民間教育合作。浙江省與安徽省則通過正式加入長三角教育協作發展會商機制才逐步參與到教育聯動發展中來,在區域教育協作一體化發展中明顯“慢人一拍”,故而與滬蘇兩地基本公共教育服務均等化水平存在不小差距。農村稅費改革間接引發的教育資金來源銳減問題在安徽省較為嚴重,省內各級政府預算內經費投入不足以補償歷史欠賬;浙江省經濟發展中巨大的縣域差異直接導致了教育經費保障的不均衡,欠發達的山區海島縣市在推行教育均等化方面可謂困難重重,城市學校經費由城市政府負擔、縣鄉學校經費由縣級政府負責的教育財政體系問題是浙江省內城鄉教育非均等的直接誘因。基于長三角一市三省各地級市(區)經濟體量與人口總量的客觀差異,教育財政支出占公共財政預算支出增速差距懸殊,長三角內部各地區間基本公共教育服務發展水平不均衡度顯著。

(三)泰爾指數貢獻情況分析

為考察長三角一市三省對教育服務不均等現況的影響程度,本研究進一步測度并分析了泰爾指數的貢獻情況,結果如圖5所示。

圖5 2008—2017年長三角組內與組間不均等對于全部不均等的貢獻率

很容易看出,上海市與江蘇省兩地從2008年到2017年教育服務不均等均表現出逐年下降的良好趨向,教育財政支出在區域內相對公平;而浙江與安徽兩省恰好相反,下降幅度頗小甚至偶有抬頭現象,意味著這兩省教育非均等程度較高。此外,從組內與組間貢獻率看,雖然組內由2008年的38.63%上升為2017年的48.26%,而組間由2008年的61.37%下降為2017年的51.74%,但須明確的是除2011年和2012年出現了短暫性回彈,組間貢獻率幾乎始終高于組內貢獻率。這表明長三角一市三省之間存在較為嚴重的教育支出非均等問題,且當前這種“統一領導,分級管理”的教育管理體制產生了一定層面的副作用,應在體制機制上加以革新。總之,長三角教育服務非均等問題主要因一市三省非均衡發展引致,而各省市內部均衡程度卻相對較高。因而改善浙江、安徽兩省的教育服務非均等現況迫在眉睫,要重視各省市間存在的客觀差異,著重解決浙江省與安徽省內部經濟困難縣市及農村地區的教育財政難題。

四、結論及政策建議

(一)結論

本文采用絕對差異量與相對差異量兩種方法,對2008—2017年長三角范圍內的上海市、江蘇省、浙江省與安徽省教育財政支出進行橫向比較,發現不論是絕對差距或是相對差距,上海市都凸顯出絕對優勢,公共教育服務均等化水平最高。相對而言,浙江省與安徽省處于弱勢地位,這使得長三角教育一體化阻力重重,應受到省財政和社會的廣泛和重點關注,將相關教育財政政策向教育傾斜。

而從2008—2017年長三角一市三省教育泰爾指數及其分解結果看,上海市與江蘇省均等化程度逐年提升,但浙江省與安徽省教育非均等現象卻愈來愈嚴重,這意味著在長三角區域范圍內浙皖兩省及下屬地級市之間差距甚大。欲實現長三角區域內基本公共教育服務的真正均等化,必須以浙江省與安徽省兩地為重要抓手,協調各市、省之間教育資源的合理有效轉移配置。

(二)相關政策建議

第一,以區域整體利益為抓手,盡快加速長三角教育一體化步伐。建議從國家及省級層面制定長三角區域教育均衡發展整體規劃,整合優化當前教育資源配置,設立并貫徹執行區域各級各類教育均等化標準體系。建立與發展目標相適應的高效領導機制,實現對全進程的持續推動;依托科研機構與地方智庫平臺建立精銳專業的管理隊伍,有序聯動推進支撐長三角教育一體化目標的各支點項目。定期舉辦常態化的長三角地區教育一體化發展會議,建立并完善實體化聯合協作辦公機制,以期對接服務長江教育創新帶,進而率先實現教育現代化。

第二,以高新科學技術為媒介,創新促進區域間教育資源共享化。當前,“互聯網+教育”模式的社會認可度愈來愈高,我國互聯網智慧教育體系也日趨完整。長三角一市三省可以以聯盟的形式參與打造長三角教育一體化“產學研用”供應鏈,四地各學段學校均可通過云平臺對接共享優質教育資源與服務。基于新視角積極探索教育資源共享的新思路,著力推進對薄弱地區師資、實驗室等軟性設施資源建設的馳援幫扶,聚力改革創新與實踐應用,注重交流協作與統籌共進,構筑長三角基本公共教育服務資源創新、共建、共享的共同體。

第三,以教育轉移支付為手段,統籌完善中央地方專項財政機制設計。推動中央對地方、地方對地方教育專項轉移支付資金管理平臺運行常態化,強化教育轉移支付對市縣級教育財政投入的激勵作用與均等效應。持續增強浙江、安徽兩省新增資金對教育的傾斜力度,助力長三角基本公共教育服務均等化。此外,合理參鑒行政區劃,設置兩省省內不同的補助檔位,重視發達省市教育“窮縣”的同時也不過度補貼薄弱省市的教育“富縣”,優化調整專項資金的分配結構,使中央、地方的教育專項財政機制設計愈加趨于透明與完善。

注釋:

①Buchanan,J.M.Federalism and fiscal equity[J].American Economic Review,1950,40(4):583-599.

②Pfeffer,FT.Persistent Inequality in Educational Attainment and its Institutional Context[J].European Sociological Review,2008,24(5):543-565.

③Juan-Pedro GARCES-VOISENAT.Equality of Opportunity in Education:A Case Study of Chile and Norway[J].Journal of Economics and Political Economy,2016,3(1):142-150.

④John Creedy,Solamz Moslehi.The Optimal Composition of Government Expenditure Among transfers,Education and Public Goods[J].Hacienda Pública Espa ola,2010,194(3):41-64.

⑤褚宏啟,楊海燕.教育公平的原則及其政策含義[J].教育研究,2008(01):10-16.

⑥胡祖才.努力推進基本公共教育服務均等化[J].教育研究,2010,31(09):8-11.

⑦蘇淼淼.我國基本公共教育服務均等化指標體系構建與實證分析[D].天津財經大學,2015.

⑧宗曉華,丁建福.義務教育轉移支付的激勵效應與均等效應——以江蘇省為例[J].教育經濟評論,2016,1(01):56-69.

⑨劉瓊蓮.論基本公共教育服務均等化及其判斷標準[J].中國行政管理,2014(10):33-36.

⑩楊宇.教育服務均等化研究綜述[J].現代經濟信息,2017(23):397.