當代夢解:對夢新論

黃自豪

摘 要|夢的工作機制被揭示開始,便一直被應用于精神分析療法中,催眠被證實為一種意識變動狀態的開始,便與睡眠的距離越來越遠。本文旨在將米爾頓·艾瑞克森的利用取向與作者本人對夢的新觀點相結合,作者認為夢是一種感性到理性非線性的意識演化狀態,值得一提的是米爾頓·艾瑞克森在臨床里的治療途徑與夢幾乎 是一致的,利用夢來建立治療性參考框架和來訪者內部更加精確的聚焦點,來推進治療性進程。

關鍵詞|夢解;利用取向;意識演化;催眠誘導;臨床治療

1??? 夢與催眠的本質

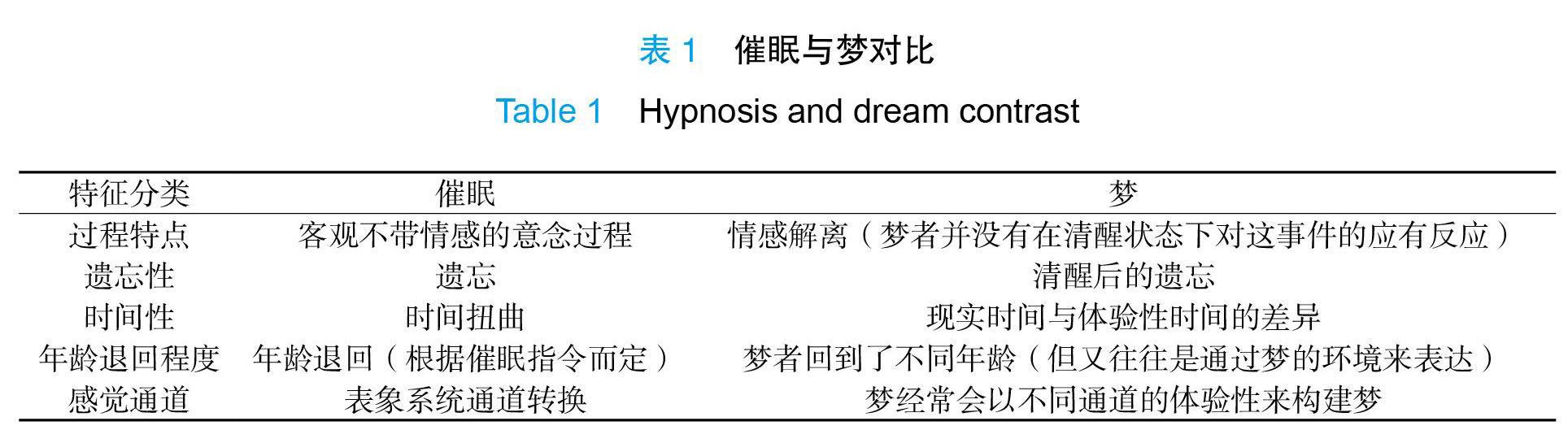

從催眠這種特殊的意識狀態被發現開始,催眠似乎一直與睡眠糾纏不清,在催眠早期,一直認為催眠是一種由催眠者擁有的神奇魔力來完成的,在伯恩海姆與列必由特時期催眠有了重大發展,伯恩海姆認為暗示是一種超出意識水平的行動能力,并由催眠的深度來決定,再到歐內斯特·希爾加德提出關于意識的新解離理論,以及米爾頓·艾瑞克森的利用取向,大腦科學的進步也證明催眠確實與睡眠具有本質區別,但夢與催眠的聯系確實一直都讓人忽略,他們之間確實具有驚人的相似之處,如表1 所示。

往往在臨床催眠里,年齡退行、遺忘、類僵的催眠現象會自動發生,當它們自然地發生時,往往被理解為是患者平常參考框架和一般現實定向被重新聯結和組織的結果,患者一旦學會穩定這些自動的反應,患者在清醒時具有問題的參考框架就被允許暫時擱置,并允許改變的發生,夢同樣也是如此,在夢中我們清醒時的意識延續性被打破,意識延續性其實本身的前提便是有誤的,我們只是在舊有的經驗框架之上建立的一種可能并無本質關系的聯系,當我們脫離于清醒時的外部聚焦點而轉為我們內部感性到理性這種特殊的意識演化過程時,我們意識的延續性便被打破了。

(1)這有助于開啟無意識的搜索(斯滕伯格提出的新意識演化夢的構建);

(2)繞開意識的限制;

(3)允許新的反應在夢中被建構;

(4)這就像當我們跟他人聊天時離題太遠而導致的遺忘。

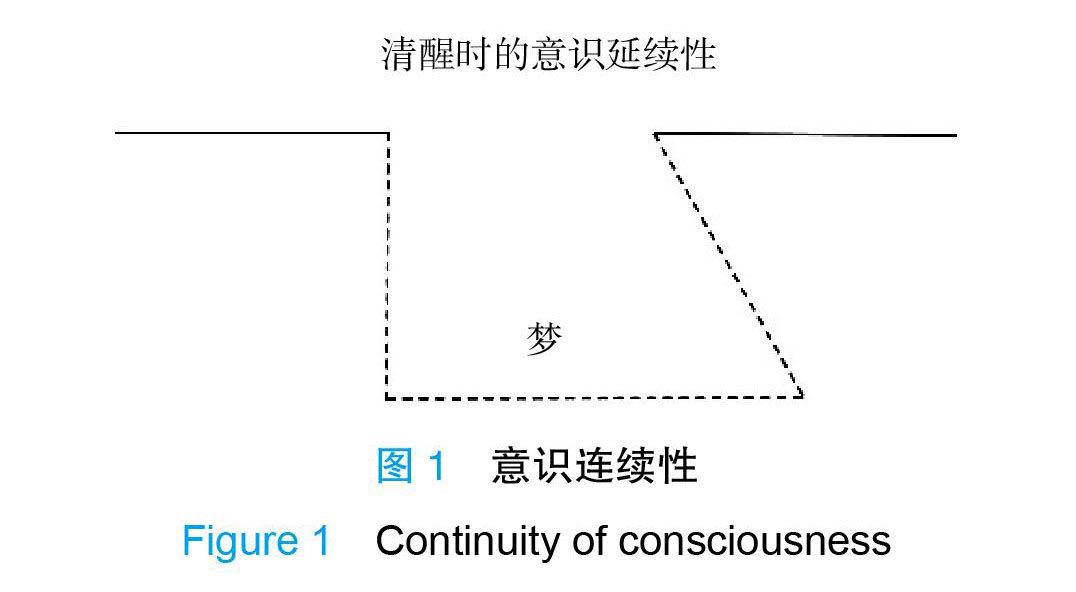

意識延續性,在夢中不被理性的方式來表達,而是以潛意識中的體驗性來發生的(這里所說的潛意識概念并非弗洛伊德式的被初階防御所包裹,未完成聯結和愿望滿足也在其中,而是艾瑞克森描述過的無意識概念,似乎擁有意識所羨慕的自我功能)具有來訪者的經驗性反射以及復雜的智慧功能。體驗性在很多層面具有共性和個性的特點,這似乎也就是榮格所說的原型。而在我們清醒時,夢似乎被置于意識演化狀態到清醒時連接的間隙中,但又因為清醒時的意識無法與夢里的演化方式發生聯系。而正是這種連續橋梁的缺失,夢的內容往往會被解離在夢者的習慣性參考框架外,如圖1 所示。

在此夢與催眠似乎都是意識演化過程中的一種不同的狀態,都是左右腦半球共同作用的結果,區別在于聚焦點以及神經通路的轉換不同。

2??? 詼諧與超越:夢的神經學基礎

夢在某種層面與我們發笑的本質是一樣的。象征并不是一種簡單的符號置換。而應該被理解為是在意識演化過程中表現的最好形式。通過一種超出我們清醒時的演化狀態中得以表達,這同樣也是我們發笑的原因,比如我們日常的雙關語、歇后語等。笑話之所以可以引人發笑,其中有一點是因為他超出了我們平常生活中的經驗性框架,一個笑話的開始似乎總顯得太過平常了,最后則超出了我們平時的經驗性,我們的心理過程與自然語言永遠都處于一種具有創造性并且自由地聯結、轉換過程,正是這種笑話演化的一種新意識超出了我們平時的參考框架,致使我們發笑,夢同樣也是如此,在夢中一般現實定向

蕩然無存,許多離奇的事都可以在我們夢中產生,這是一種舊有經驗性在這種特殊的意識演化中與人格結構、意識狀態、我們的情感體驗共同整合的一種新意識過程,夢所誕生的開始似乎是在感性與理性這種非線性意識演化過程中的一個聚焦點,并且與我們睡前的腦區域的激活狀態相關,比利時的研究者使用正電子發射斷層掃描(PET 通過放射性蹤跡尋找腦活動區域)監測玩第一人稱射擊游戲時的腦活動, 并且記錄下把他們腦部的活動區域,在第二天的 PET 圖形上和 EEG 圖像進行對比,結果發現在游戲時活躍的那部分海馬區域,在他們做夢時被重新激活了,并且神經科學家提出,在睡眠期間,腦會松開我們清醒狀態時的突觸,從而放松我們的記憶和固化的意識參考框架之間的聯結,這可以促使我們形成新的神經通路,人腦也會隨著神經通路的轉換和融合而獲得新的功能,正因為如此在夢里我們允許新的可能性發生,斯滕伯格也描述過無意識的搜索。

神經病理學家在觀察人睡眠時的腦電波時,從中找出了獨特的幾種,并稱為 PGO 波,我們在做夢時腦波會出現在腦橋—外側膝狀體—枕葉上,似乎我們入睡時內部會形成一條新的神經通路,這也就說明我們做夢時,所看到的圖像其實是由我們的體驗性來構成,那么對于我們夢里看到了一些我們從未見過的驚奇之物也不足為奇了(比如一個人害怕貓和大象,夢里有一個長得像大象的貓,因為從體驗性來說, 他們都引起了相同的體驗而被聯結在一起)

我認為我們其實是找不到夢的生物性標識的,就像人們無法尋找到催眠的生物性標識一樣,因為這就像我們愛一個人的感覺是一樣的,我們的怦然心動其實是由于當時的體驗、環境、時間和社會微結構, 種種元素在那一刻被編織而形成的,如果愛僅僅是一種體驗性的話,那它必然消失。夢是由當時來訪者的意識狀態、人格結構、情感體驗、時間和內部舊有的經驗性框架在那一刻被聚焦于內部,感性到理性之間的非線性演化過程,所以我們其實是不能找到一個固定性的生物性標識的,因為每一天這些都會發生改變,聚焦點也會隨之不同。

3??? 夢是一種感性到理性之間的非線性過程的意識演化狀態

對于夢是愿望滿足這一觀點是由弗洛伊德在《夢的解析》中首次提出,但如果夢僅僅是一種愿望的滿足,那我想這似乎并不高明,弗洛伊德在觀察孩童的夢里時發現了這一點,但我想指出的是,孩童當時是處于一種感性到理性之間的成長過程,我們人格的建立得有一部分可以被看作完型腦與邏輯腦不同的區域在成長過程中被激活、同時聯結而塑造的,所謂的理想人格我們所想要的趨向于完整可以被看作是一種感性與理性之間的差異,我們一生的體驗里都具有對失敗的預期,這是無法避免的,我們都想要做到完美,但我們每次都會差一點,正是這種理性的完美與我們一生都對失敗抱有預期的體驗性來推動著人類的進步,所謂過程與結果的爭論也就是我們在過程中永遠變動的體驗和我們追逐恒定理性聚焦的矛盾,孩童在清醒時未被滿足的愿望(柴嘉尼效應),可以被看作是兒童正處于感性到理性之間特殊的意識狀態軀體體驗的直接表達。

在感性與理性交織的成長過程中,兒童時直接作用于軀體體驗的滿足并不適用于成長中的我們,每個時代都會鑄成具有當時時代性鮮明的特征,在弗洛伊德開創夢解的時代也正是如此,夢具有鮮明的時代性,因為我們都具有符合當前時代的體驗性與個人特殊的體驗,夢應該是不斷成長的,而非斷裂式的結構,夢同樣與我們人格的成長息息相關,再次介紹一個夢例來說明,一個關于在學校很焦慮的男高中生所做的一個夢,因經常帶手機而被沒收所做的夢,夢的內容如下,(為了敘述方便我以第一人稱講述):

我來到一個很像我高中教室的地方,地板下是透明的玻璃,下面是水,水中有一個黑色的巨大物體在游動,但我并不害怕,只是好奇地看著它,我發現玻璃地板上有一個入口,我沒有猶豫便跳了下去, 下面還有一層,在這個入口的下方,我看見了我在上面所看到的物體,是一個生物,并沒有像上面看到的那么大,大概只有半米的樣子,從上面看得有二點五米,他披著穿山甲一樣的盔甲,同時長著馬的腦袋, 游泳時像小河馬一樣,他的腦袋可以變形,伸開是一只巨大的手(《普羅米修斯》中的抱臉蟲)。我也并不覺得害怕,只是好奇地摸摸他的腦袋。這是夢的第一階段;第二階段:我在校園里殺人,但武器都是孩子的玩具;最后一個階段:我夢到我另一個手機在我的褲子里,而我很疑惑和驚奇我為什么不使用他。

最后一個場景看似是愿望的滿足,其實不然,這是一種化解來訪者來自體驗中的焦慮,同時也在另一個層面告訴來訪者,你的內部具有你需要的資源,這是一種雙重溝通的表達!面對我們感性的需求, 夢以一種直接的方式表達,這像是孩童般愿望的滿足,同樣后面的夢也證明這種焦慮的原因源于來訪者的童年,這與問題的一部分聯結在一起。同樣,夢再次告訴來訪者,你本身便有內部的資源來解決,夢里驚奇的情感就源于這種演化出的新意識。

我們再對于整體的夢進行利用。

第一階段,夢的場景是一種意識的結構性的表達,在教室里是一種平時的意識狀態,水下可以被理解為是不同的意識狀態和問題存在的框架,整體環境則是將來訪者制約在一個情景中來表達,這是一個符合來訪者問題框架的聚焦點,黑色的巨大物體可以看成是問題的復合結構,同樣這種結構在夢的第二階段上得到了說明。

在夢的第二階段,夢的繼續揭示了問題的結構:第一,來訪者的問題源于人際關系層面,根據來訪者所描述,帶手機有一部分是因為和宿舍里的人關系不好,來訪者并不喜歡和宿舍人交談,因為他們總是污言穢語,并且宿舍的人對于來訪者也是一種集體疏遠的態度,來訪者本身不愿與他們計較,這就構成了夢中孩子般游戲的場景,但同樣這也涉及來訪者的一種人格的成長,這種游戲的形成可以聯系到來訪者的童年時的人格,同時來訪者也表明他現在的人格與童年具有的延續性,以及他童年時的人際關系和現在其實也差不多,但夢再次隱性表達來訪者的憤怒——夢里殺人,同樣這種殺人可以被看作是一種原始體驗解決問題的象征,夢再以外在的玩具槍來聯結童年時與伙伴們的游戲。第二,作為一種對比性表達,夢用了一種在清醒狀態下不可能展現的矛盾來在意識演化過程中完成一種同一性的表達。第三, 夢用了一種雙重溝通的形式來聯結整個夢的結構,夢中來訪者的疑惑可以被看作是舊有框架朝向新框架建立的一種情感釋放,就像我們聽笑話時的驚奇與意想不到。

在此我暫時將夢定義為是一種感性到理性的非線性過程和特殊的意識演化狀態,其中有著我們對于問題的揭示,人格的成長。但同樣夢會隨著我們內部聚焦點的變化而發生改變。

4??? 關于夢的臨床運用

4.1 建立反饋機制

反饋機制可以用于治療師本身的培訓,同樣也可以在患者身上建立一種反饋機制,但這種反饋并不需要與患者解釋,因為這會受到患者舊有的帶有問題性的參考框架的影響,真正的改變是需要信念以及情感系統的,從腦影像來看,精神分析療法可以看作是將患者的癥狀從右腦的軀體性通過解釋來帶入到左腦的控制下,以此來強化左腦的洞察,在反作用右腦來消除癥狀,但這種單一強化左腦的特點并不能保證改變的持續性,如果來訪者依舊保持他們帶有問題的舊有框架的話,那么新生的治療性框架便會被撕碎。

4.2 預設治療性參考框架

當我們以建立一種不被患者意識所察覺的反饋機制時,我們可以通過夢中所提供的信息作為一種 治療性參考框架建立的條件,以此避免收集患者個人史所面對的阻抗并提供精確的內部聚焦點,以剛 才的夢舉例,當我發現來訪者的問題的結構有部分是童年就已存在的人際關系和來訪者人格上希望與 別人發生聯系時,我可以通過講一些小故事或者隱喻與雙關來探索和建立來訪者與問題本身的聯結, 并且建立一種治療性的參考框架,而夢也為這種框架性的建立提供了一種定向與橋梁,以此為后面的 工作做準備。

4.3 建立聚焦點以及催化治療性進程

同樣在臨床催眠誘導的開始,來訪者往往會對自己的夢產生極大的興趣,這本身就為我們提供了一種與內部和問題所聯結的聚焦點,夢的內容本就不被我們的意識所限制,這對于繞開來訪者的意識的限制來說無疑是大有裨益的,對于不了解患者的夢來說,夢在他們的經驗性中充滿了一種神秘的色彩和一種指導性的可能,對于夢似乎總是保持著某種指向性的期待,這本身便是在來訪者內部已存在的期待定勢,通過誘導這種定勢和建立符合來訪者人格特征的治療性參考框架可催化與推動治療性的進程,相較于直接暗示而言,我們植根于本身便讓來訪者經常感到奇怪與驚奇體驗的夢的內容對于無意識進程的催化顯然是更勝一籌的,并且可以提供更加精確的聚焦點,這似乎可以引起一種自發性在夢中我們的體驗與催眠性體驗的重合的副反應,但還仍需臨床的實踐來證實。

5??? 總結

對于夢與催眠的關系當然還有諸多需要闡述和討論的地方,關于夢現在爭論居多的是夢中的材料為何總是我們前幾天的印象,這似乎是無意識的時間性與意識的時間性的區別,往往在臨床催眠中,經常會發生反應延遲的現象,來自無意識的意念動力信號往往更加輕微和緩慢,與下意識的行為有所不同的是無意識的動作似乎更加傾向于一種不隨意的方式來表達,以此來區別意識的聚焦行為,就像在回憶一件事時,頭部會更加緩慢地左右移動,這似乎表明在對于時間上,他們具有完全不同的反應性,想要將夢與催眠納入自己的臨床框架里,正如艾瑞克森所言一樣,你得是一個如其所是的人,你需要用你自己的方式來做。

6??? 案例示范

一例關于對咨詢師的催眠訓練,催眠對象年齡為 24 歲,是一名女性,她主要想學習艾瑞克森取向的催眠,來整合到自己的治療性參考框架中,作者在催眠誘導的開始利用她的夢來建立聚焦點和治療性參考框架來誘導催眠,推進無意識進程,作者會重點突出利用她的夢來建立治療性參考框架的過程,為了行文方便,這里稱呼她為 J。以下是前期晤談中,J 所說的夢:

我夢到我和朋友在海灘上,海岸很高,下面是海,海水漲潮時,海灘被淹沒,退潮的時候露出沙灘, 有個人在海岸下面,順著海水起伏,但始終沒有被海水沖走,不知道為什么我也出現在海灘上,海水 向我涌來,我驚慌失措,水將我淹沒,我非常惶恐,我知道海水褪去時,我會被帶進大海,在水里我 看到那個人沒有被沖走是因為他抱住了一塊石碑,準確來說那是墓碑,墓碑扎在沙子里,我身邊也有 一個,我也趕緊抱住,對這個夢記憶深刻是因為恐懼的感覺,恐懼不是害怕海里的東西,而是害怕海 本身。

在催眠的開始,J 提及了她最近做的一個令她印象深刻的夢,作者利用此夢來建立 J 的聚焦點,并用夢所提供的信息來為催眠的開始進行鋪墊,對于 J 夢中出現對于海本身的恐懼,可以看作是一種舊有框架向新框架轉變的過程,對于放棄舊有的參考框架讓 J 感到無所適從,作者很快抓住了這一點,并且以此來確立了此次催眠的任務—用 J 已有的資源推進新框架的建立,同樣夢中的墓碑可以看作是一種對已不再適用舊有框架的堅持,但已經發生松動,(催眠訓練之后的一次討論中,也證明了作者是對的) 作者用了一個有趣的故事去聯結 J 的問題并同時開啟催眠。

以下是催眠誘導的記錄,作者用 H 來代替,空格是表明停頓三四秒,長時間的停頓會用(停頓)來表達。

H:你喜歡冒險嗎? J:小時候喜歡。

H:那你是否知道哥倫布花了很長時間才發現新大陸的,他們也都花了各自的時間,在這個過程里去尋找寶藏,聽起來像海盜,同樣海盜們也有一個有趣的習俗,他們會在生前為自己建立墓碑,那樣他們在找到別的大陸時,就能以一種新的身份在島上生活,你準備什么時候以你想要的方式,進入催眠了? J:(笑聲)這讓我想起了在我小的時候,大概五六歲,我感覺(停頓思考)有點記不太清了,我被

媽媽放在一個盆里,那個木盆在水里漂著,水面離我很近,我趴在盆沿上,我媽媽回家拿東西,我記得她的背影,那里有一個坡和我夢里的海岸很像,很高。

H:在你那個時候確實對你來說,那個坡很高,現在地方還是那個地方,但坡對于你來說,已經不一樣了,你是否可以在那里選擇一個,你喜歡的點,并且看著她,聽我跟你說話。

作者通過 J 的夢來建立聚焦點,在催眠開始通過用哥倫布的故事來在 J 的內部開啟了一種搜索,同樣在其中嵌入了對于改變的可能性,也因為故事的趣味性也和 J 建立了融洽的關系,J 的回答看似是對作者所說的趣事的回應,同樣表明她的夢與兒時人格的聯系,作者立馬捉住了 J 對于“坡”的描述,來開啟催眠,并通過承認童年時對“坡”的困難開啟一種定勢。

H:當我小的時候,我發現冰箱上的玩具,對我來說,是那么的遙不可及,踮起腳都難以觸摸,之后我換了一個住所,當我再次回到以前是房子時,發現冰箱不過才到我胸口,在記憶里一直很大的房子在不知不覺中 已經變得不一樣了(停頓)。

這是我們每個人都不陌生的體驗。

H:我們的意識不會知道,我們發現了不一樣的驚喜,就像那個坡對于現在的你而言,可以很輕松地做到,就像我們都曾學會了用點頭表示是,用搖頭表示否一樣(停頓)。意識真的不知道這種驚喜是一種, 來自我們過去的成長,但你的身體知道(停頓)他所知道的遠比意識知道的要多得多。

H:當晚上時,我們會做夢,意識真的不明白發生了什么,我們在夢中會有許許多多的體驗,我們可以, 改變我們的呼吸、改變脈搏、改變血壓,我們體驗過冷和熱,肌肉放松和麻木,意識只能對這是如何做到的保持好奇,(停頓),因為他真的不知道,你可以無須要用力地聽我說話,因為你的無意識會去聽, 你知道我離你很遠,遠到我們都是個體,同樣又很近,近到你無須去聽我的聲音就知道我在你的意識可以去做他所認為可以做的事,他真的不知道我對無意識說了什么你的無意識會去做真正的,對你而言, 重要的事。

J(微微、持續、緩慢地點頭)

作者再次利用夢提供的信息來建立起一個治療性的參考框架,通過對于童年體驗地事實陳述,去喚起 J 內部的聯結庫,讓新的治療性聯結有機會發生,在這整個過程中,作者不斷弱化 J 的意識框架,使意識任務轉移到無意識中進行,最后通過夢再次弱化了意識框架,因為意識真的不明白為什么夢要那樣地表達,這同樣開啟了一種不知道與不做,允許我喚起早年學習時的意念動力信號,因為那是一種串聯式暗示,J 持續緩慢地點頭往往被看作是一種來自無意識的意念動力信號,對我的一種贊同的表達。此后, J 又與作者進行了長達一個月的催眠訓練,一周一次,最后一次探討如下:

H:你第一次告訴我的夢是什么?還記得嗎? J:關于海的嗎?

H:是的。

J:說來奇怪,我經常能感到那個坡已經很小了,嗯~(思考)準確來說是我長大的感覺。那很神奇。 H:那對于催眠了。

J:我能感到一種延伸的感覺,我不知道該怎么形容,但我總能聯結到某些東西,雖然我不知道那是 什么意義,但我知道他們是對的……(關于對于催眠訓練的體驗和感悟)

H:你有多久沒回家了???????? J:過年回的,已經半年了吧??? H:回家看看? 你成長的痕跡。J:(微笑)我想我已經跨過那個坡了H:(微笑)那此次就到這了。

關于最后的討論的敘述無疑象征著訓練的成功,延伸的感覺可以看作是一種 J 的意念系統的改變, 以及對于建立整個治療結構的一種體驗,這往往是利用取向的本質,(你得把握整個治療結構,你得時刻明白你自己在做什么)當然可能她還需要自個兒的時間,才能找到她的寶藏,因為她得用她的方式來做。

總結,作者通過對于 J 的夢的利用,將催眠聚焦點建立在意識演化的過程,同時活化 J 的聯結,來推進這整個催眠過程的成功,最后的討論也揭示了夢的“坡”與 J 人格成長的關系,J 的夢已經揭示了她問題的所在和治療的方向,作者利用 J 的夢來作為催眠的開始其實是利用她自身就存在的資源,想要學會這種方式,你得以你自己的方式來做。

參考文獻

[1][美]米爾頓·艾瑞克森.催眠療法探索性案例集錦[M].于收,譯.北京:中國輕工業出版社, 2015.

[2][美]埃利澤·斯滕伯格.神經的邏輯[M].高天羽,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2018.

[3][奧]西格蒙德·弗洛伊德.夢的解析[M].方厚升,譯.杭州:浙江文藝出版社,2016.

[4][美]駱利群.神經生物學原理[M].李沉簡,譯.北京:高等教育出版社,2018.

Contemporary Dream Solutions: A New Theory of Dreams

Huang Zihao

Lizhi Middle School, Xuancheng

Abstract: The workings of dreams have been revealed and applied to psychoanalytic therapy, and hypnosis has been shown to be a state of change of consciousness, and the distance from sleep has become more and more distant. This article aims to combine Milton Erikssons approach to exploitation with the authors own new perspective on dreams, which the author argues are a state of conscious evolution from sensibility to rational nonlinearity. It is worth mentioning that in fact, Milton Eriksons clinical treatment approach is almost the same as that of dreams, using dreams to establish a therapeutic reference framework and a more accurate focus point within the client to promote the therapeutic process.

Key words: Dream interpretation; Take advantage of orientation; Evolution of consciousness; Hypnosis induction; Clinical treatment