基于深度學習的“勾股定理的應用”課堂設計

孔祥騫

摘要:在深度學習的背景下,初中數學教育越來越重視學生對于知識的理解、運用,以及數學高階思維的培養.基于深度學習的“勾股定理的應用”課堂設計,引領學生經歷情境設置、問題驅動、遷移應用等探究過程,拓展學生的思維深度,培養學生的數學核心素養.

關鍵詞:深度學習;問題驅動;遷移應用;數學核心素養

所謂深度學習,是指在教師引領下,學生圍繞著具有挑戰性的學習主題,全身心積極參與、體驗成功、獲得發展的有意義的學習過程[1]. 深度學習是改變傳統的一言堂、滿堂灌,突出學生為主體,側重思維發展的新型學習方式.下面就基于深度學習的一節課的課堂設計展開討論.

1 教學分析

1.1 教材分析

本節是人教版八年級數學下冊第17章第二節的內容,主要是在前面已學過探究和證明勾股定理的基礎上對勾股定理進行簡單的應用.

1.2 教學目標

根據教材內容及學情,對本節課制定以下教學目標:

(1)經歷將實際問題轉化為直角三角形模型的過程,能用勾股定理解決問題,發展應用意識;

(2)在解決實際問題的過程中,體驗解決問題的策略,養成獨立思考和質疑的習慣.

2 教學過程

2.1 情境設置

首先回顧勾股定理的主要內容:

師:上一節,我們已經學習了直角三角形中三條邊的關系,請大家回憶勾股定理的主要內容.

生:在直角三角形中,兩條直角邊的平方和等于第三條邊的平方.

師:請同學們嘗試用勾股定理解決下面的問題.

課件呈現:

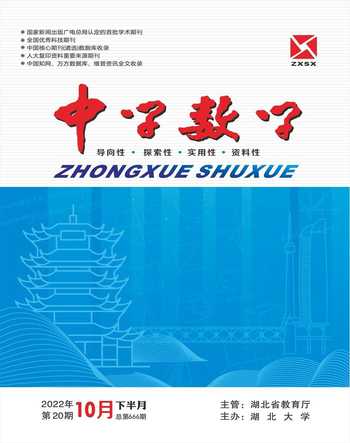

(1)求圖1所示的直角三角形的斜邊AB的長度;

(2)求圖2所示的Rt△ABC中BC的長度;

(3)求圖3所示的等腰三角形底邊BC上的高.

小組內討論并思考:在解決問題時,(1)(2)(3)三者之間的異同點.

小組A:都需要用勾股定理去解決.

師:非常好,找到了解決問題的關鍵點.那三個問題解決方法一樣嗎?

小組B:不一樣.第(1)題直接用勾股定理求AB= 1+1即可;第(2)題則需要利用勾股定理的出關于x的方程,再解方程求得BC;第(3)題需要作出底邊上的高,構造直角三角形,再用勾股定理解決.

師:說得非常準確,理解也非常透徹!本節課我們就利用勾股定理直接求解,已知直角三角形某兩邊關系列方程求解和沒有直角三角形構造直角三角形求解這三種情況開始學習.

設計意圖:利用三個簡單的基本三角形簡潔明了地展示了本節課的整體的設計脈絡,同時為學生利用勾股定理解決實際問題打開了思路,初步獲得解題經驗,有利于學生更深刻地理解勾股定理的應用.小組討論有利于學生思維的碰撞,提高合作意識,共同進步.

2.2 問題驅動

模塊一:直接應用,鞏固定理

教師出示問題:

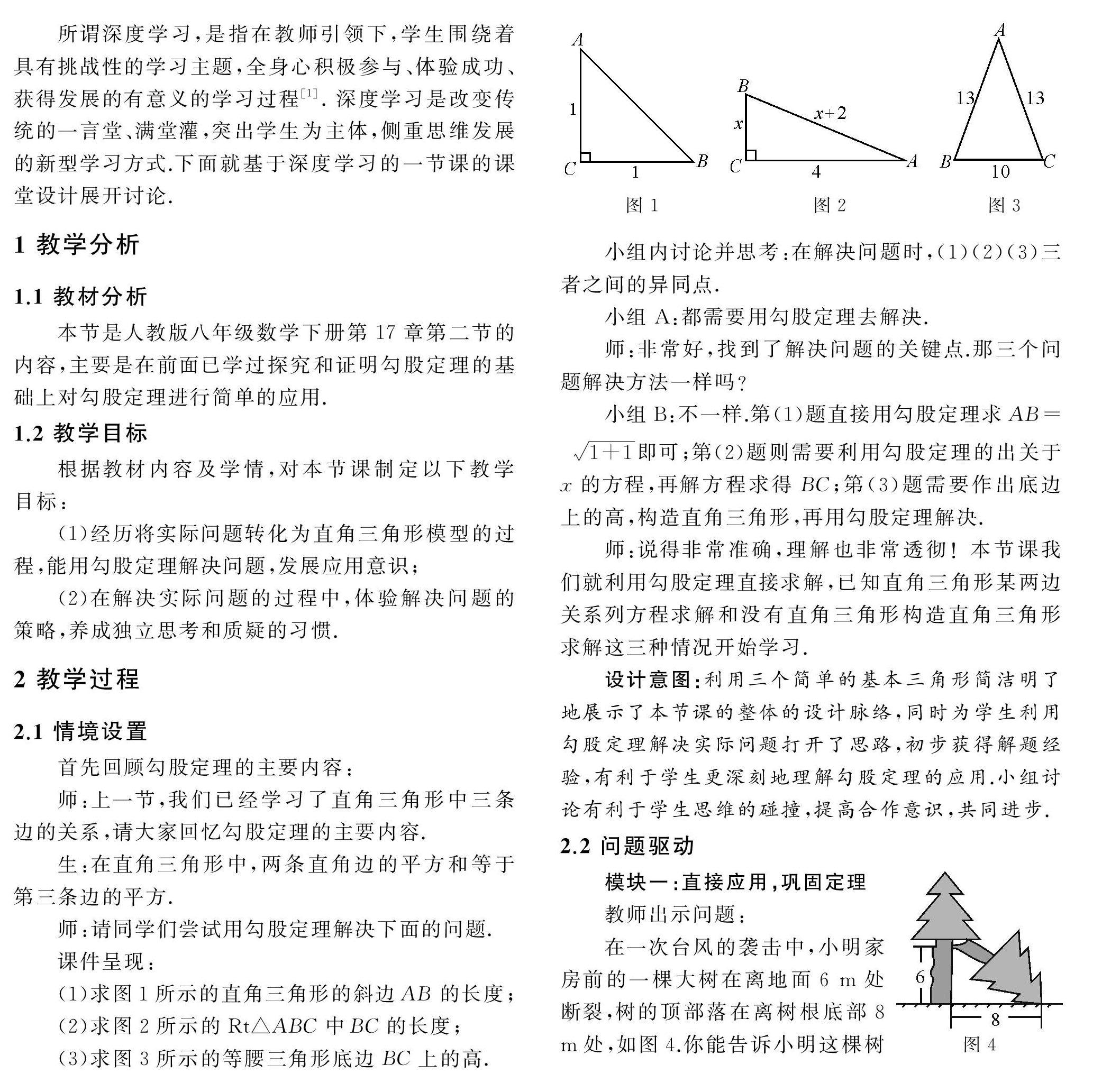

在一次臺風的襲擊中,

小明家房前的一棵大樹在離地面6 m處斷裂,樹的頂部落在離樹根底部8 m處,如圖4.你能告訴小明這棵樹折斷之前有多高嗎?

生:由勾股定理可得樹原來有16 m .

師:你是如何得出的?

生:可以抽象出一個直角三角形,且兩直角邊分別為6 m和8 m,類似圖1,由勾股定理直接求折斷部分的長,然后與下半部分加起來即原樹高.

設計意圖:本模塊的設置正是前面情境設置中的第(1)題的變式,賦予實際背景之后,學生只需將實際問題抽象成數學圖形,進而解決.這里不僅要求學生對勾股定理透徹理解,還需要具有將實際圖形轉化為數學圖形的能力.

模塊二: 變換條件,探究變化

如果變換條件,得到如下問題:

在一次臺風的襲擊中,小明家房前的一棵16 m的大樹被風刮斷,如圖5,樹的頂部落在離樹根底部8 m處.你能告訴小明這棵樹是在多高處折斷的嗎?

師:請同學們先自己思考,再小組內交流,最后以小組為單位解決問題.

小組C:先由實際圖形抽象出一個直角三角形,由已知條件可得,一條直角邊邊長為8,另外兩邊都不知道,但是知道它們兩個的和為16.可以設另一條直角邊邊長為x,那么斜邊長就可以用16-x來表示,應用勾股定理可得x2+82=(16-x)2,解出x即可.

師:這一問題變化在哪?

生:與圖2對應的問題類似,已知直角三角形中確定一條邊以及另外兩條邊的關系,可以依據勾股定理列方程求解.

設計意圖:本模塊在模塊一的基礎上條件稍作改變,依據情境設置中第(2)問的解題思路去解決,加深學生對勾股定理的理解,發展學生的方程思想.

模塊三:鞏固提升,深度學習

師:如圖6,在模塊一、二問題的基礎上,樹干A處有一知了,大樹折斷落地后同時從離地面3 m高的位置落到地面,且距離樹的的頂部4 m,你能求出知了原來在樹的多高處嗎?

要利用勾股定理解決此問題,需要找出所在的直角三角形,那么利用前面構建的直角三角形可以解決嗎?需要將這一問題放在哪個直角三角形中呢?

學生:可以考慮從A處向地面做一條垂線段AB,構造出一個直角三角形. 如圖7,在Rt△ABC中,兩直角邊分別為3和4,由勾股定理可得斜邊為5 m.也就是說知了離樹的頂端5 m,所以知了在樹的11? m高處.

設計意圖:基于模塊一和模塊二的實際背景,繼續探討沒有直角三角形時,如何構造直角三角形去解決問題.

2.3 遷移應用

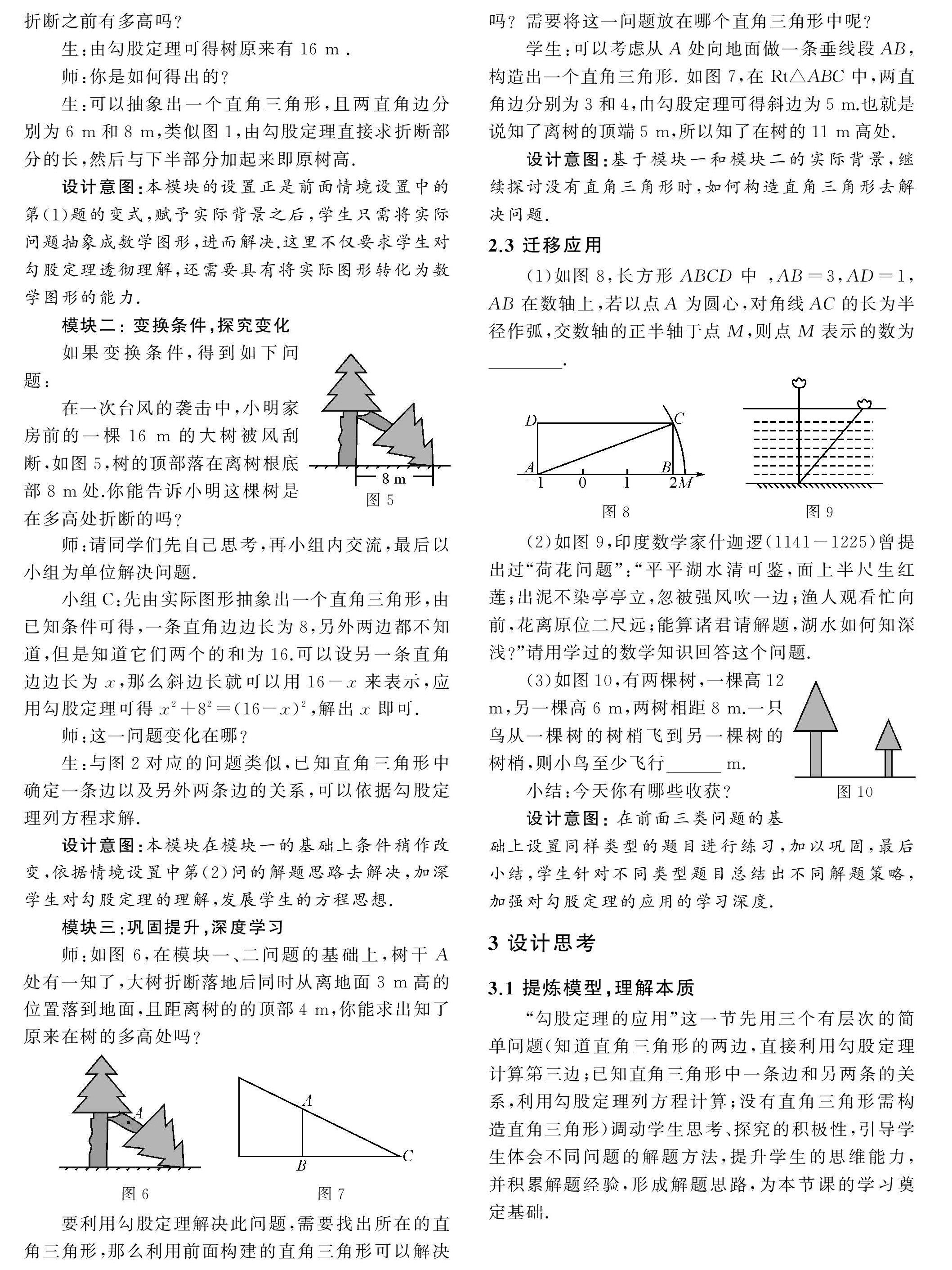

(1)如圖8,長方形ABCD中 ,AB=3,AD=1,AB在數軸上,若以點A為圓心,對角線AC的長為半徑作弧,交數軸的正半軸于點M,則點M表示的數為.

(2)如圖9,印度數學家什迦邏(1141-1225)曾提出過“荷花問題”:“平平湖水清可鑒,面上半尺生紅蓮;出泥不染亭亭立,忽被強風吹一邊;漁人觀看忙向前,花離原位二尺遠;能算諸君請解題,湖水如何知深淺?”請用學過的數學知識回答這個問題.

(3)如圖10,有兩棵樹,一棵高12 m,另一棵高6 m,兩樹相距8 m.一只鳥從一棵樹的樹梢飛到另一棵樹的樹梢,則小鳥至少飛行m.

小結:今天你有哪些收獲?

設計意圖: 在前面三類問題的基礎上設置同樣類型的題目進行練習,加以鞏固,最后小結,學生針對不同類型題目總結出不同解題策略,加強對勾股定理的應用的學習深度.

3 設計思考

3.1 提煉模型,理解本質

“勾股定理的應用”這一節先用三個有層次的簡單問題(知道直角三角形的兩邊,直接利用勾股定理計算第三邊;已知直角三角形中一條邊和另兩條的關系,利用勾股定理列方程計算;沒有直角三角形需構造直角三角形)調動學生思考、探究的積極性,引導學生體會不同問題的解題方法,提升學生的思維能力,并積累解題經驗,形成解題思路,為本節課的學習奠定基礎.

3.2設計變式,分析模型

教學過程中的三個模塊是在同一個實際背景下分別對應情境設置中三個模型進行的變式,由淺入深,逐層遞進.在經歷了情境設置中的三個問題后,學生已經有了解題思路,但需要深度加工,抽象出幾何圖形;同時,變式也促進了學生的深度學習.

3.3 滲透思想,提升能力

在變式中,學生進一步深刻理解三類問題的解題方法,隨堂練習更是加深了學生對本節課的思想方法的理解.通過不斷地對知識歸納總結,并對所學知識有新的認識,進一步達到深度學習.

4 寫在最后

深度學習是理解性的教學,不是灌輸性的教學;是反思性的教學,不是接受性的教學[2]. 深度學習是追求提升學科內涵、發展學科核心素養的教學.

深度學習的教學設計是建立在學生原有的認知結構上,以學生為主體的設計.若不能深入地開展教學,只能認為是教師一堂精彩的自我表演.因此,雙減教育形勢下,教學設計要考慮本節課的目標是什么,重難點是什么,應當采用什么樣的教學手段讓學生構建新的知識體系.在教學過程中,教師應該研究知識本質,深挖知識點之間的聯系,盡量將知識點進行有機整合,促進學生的深度學習[3].

蘇格拉底說:“教育不是灌輸,而是點燃火焰.”深度學習就是點燃學生、點燃課堂的火焰.期待深度學習的星星火焰,在數學課堂上日漸燎原.

參考文獻:

[1]劉月霞,郭華. 深度學習:走向核心素養[M].北京:教育科學出版社,2018:11-12.

[2]郭元祥. 深度教學研究(第一輯)[M].福州:福建教育出版社,2019:157-158.

[3]朱國松.基于“深度學習”的初中數學教學策略[J].中學課程輔導(教師教育),2017(11):78.