高中語文古詩詞“助學型”微課程設計策略

李馬文

【摘要】系列微課的開發以統編版高中語文必修教材古詩詞選文為主要內容,以文本細讀挖掘文本結構之美和意蘊之美為依托,通過“多文本變形”以及傳統解讀之法的運用與實踐,讓古詩詞的閱讀鑒賞有章可循、有法可依。在具體的微課中適當植入思維導圖,通過序列化的知識建構能讓學生對詩詞的鑒賞有邏輯和思辨的理性,最終以學會寫鑒賞性質的文學短評為旨歸。文章就統編版高中語文古詩詞“助學型”微課程設計作一論述。

【關鍵詞】高中語文;古詩詞;微課程;設計策略

【中圖分類號】G633.3【文獻標志碼】A【文章編號】1004—0463(2022)06—0070—05

為了配合統編版高中語文必修上冊及選擇性必修上冊的學習需要,筆者設計制作了“助學型”系列微課程,其設計內容以學生的“學”為出發點和落腳點,通過對學生學的心理、學的理念、學的方法的關注和引導,試圖輔助學生完成統編版教材古典詩歌的學習。

系列微課內容,以文本細讀,深挖文本結構意蘊之美為依托,關注詩歌形式之美。在方法導向上兼顧傳統解讀之法,注重“詩眼”“線索詞”“關鍵詞”“比較閱讀”等方法的運用與實踐,在具體的微課中適當植入思維導圖,通過序列化的建構讓學生對詩詞的鑒賞有邏輯和思辨的理性。系列微課程的開發注重讀寫結合,力求通過詩詞的鑒賞活動來鍛煉學生思維能力,以期能在較為深刻的理性認識的基礎上感受中國古典詩詞的藝術之美以及傳統詩詞所承載的中國文化之美。關于“助學型”微課程內容的設計,具體可歸納為以下五個方面。

文本細讀理論強調對作品本身的關注,在深入分析字詞句等構成要素的基礎上,挖掘作品內涵,欣賞作品本身之美。這就要求微課所涉及的古詩詞的分析要“進入文本內部結構,揭示深層次的、話語的藝術奧秘”,在細微之處見精神,通過具體的“個案”分析,啟發學生用“細讀”的精神走上中國古典詩詞的審美之旅[1]。

在具體的微課內容的設計上,筆者十分注重文本話語,堅持在分析的基礎上展現詩詞本身在層次結構、韻律節奏所自然呈現出來的藝術之美。例如,在《創意出奇撼人心》的微課中,具體介紹了《聲聲慢》開頭之句的“細讀”:開頭十四字,有層次錯落之美、情景交融之美、情感極化之美、空闊留白之美、音樂協和之美。在具體分析層次錯落之美時,對開頭十四字有更加微觀的分析,十四個字,關涉到了“動作、環境、情感”等內容,遵從由外到內、由淺入深的遞進邏輯,這是大三層,同時詞組內部也有小二層和小三層。前兩個詞組是二層,后一個詞組是三層,具體為:“尋尋”是疊詞,是一種動作的反復,是相對粗線條的找尋,“覓覓”“尋尋”無果后轉入更加細膩的探尋,“尋尋覓覓”關涉了兩種動作,有先有后,先后不同,是遞進的關系。“冷冷”寫的是外部環境,而“清清”,既有外部環境的因素,又有對環境的內心體驗,兩者之間有由外到內的過渡和轉換。“凄凄慘慘戚戚”是純粹的情感狀態的描寫,由“凄”到“慘”再到“戚”,主人公首先感受到的是凄清,有環境影響的因素,之后便是深感“悲慘”,全然是心靈感受,但“慘慘”還是無法表達作者無時不有、無處不在的苦痛,又繼之以“戚戚”加以深化,那廣闊無邊又滲入骨髓的“苦”和“痛”徹底暴露在讀者面前。層中有層,環環相扣,步步深入,似“劈空而來”,卻苦心經營構造,極具參差錯落之美。這樣分析,李清照作為一代詞宗不同凡響的構思,奇崛出筆的勇氣和深廣的藝術情懷便自然表現了出來。

強調文本細讀,并不意味著將思維緊緊局限于文本,還在于通過不同文本比較的廣闊視野去追尋表達真象。深入研讀《念奴嬌·赤壁懷古》就會發現藝術的真實與歷史的真實是兩回事,歷史上的周瑜是披掛上陣、能征善戰的武將,但詞人蘇軾讓周瑜手持“羽扇綸巾”,讓其“勇武之外有可愛,可愛之上加風流,風流之中透儒雅,儒雅揮軍中盡顯瀟灑。”[2]蘇軾是按照自己的理想和情感建構了周瑜,是將自己的心中英雄形象投射到了“周瑜”身上,這是他不斷地“拉近”自己和周瑜的手段,詞人如此“成就”周瑜,也是在潛意識里成就自己,極化地表達自己難涼的熱血和未了的英雄夢。詞人用錯位來創造形象,這是微課《詩詞藝術中的錯位與真實》中要傳遞給學生的,旨在強調文本細讀的發現需要有比較的視野。同時,也讓學生明白比較思維的優勢在于將思維引向對文學真實與歷史的真實追問,從而認識詩的本質。“詩的任務之一是表現心靈[3]”,“詩的視覺可以是一種變異的歪曲的視覺,目的是要通過歪曲更好地表現內在的情緒特征。”系列微課程所關涉的文本“細讀”,形式多樣豐富,但最終指向的是詩詞文本的理解、學生思維的訓練與提升。

西方美學大師克羅齊曾說過:“只有經過形式的打扮和征服才能產生具體的形象。”詩歌是一門語言藝術,為了實現具有突出的“具體形象”,詩人會在語言形式上刻意地進行“形式打扮”。漢樂府民歌《江南》:江南可采蓮,蓮葉何田田,魚戲蓮葉間。魚戲蓮葉東,魚戲蓮葉西,魚戲蓮葉南,魚戲蓮葉北。在這首詩中,表面上看“魚戲蓮葉間”一句詩就已經將內容表達清楚了,但詩人還是不厭其煩連綴了四句,恰恰是后面這四句,成就了這首詩的經典性。后面四句詩拓展了詩歌地理空間,將抽象的“魚戲蓮葉間”具體化作“東西南北”,極力地強調了魚的生動活潑、天真爛漫之態;詩人著眼于寫“魚”,其實是為了寫“人”,采蓮人有采蓮的需求,也有觀魚的閑心,上看下看,左看右看,總是看不足也看不夠,這些都展現出了江南采蓮的生活之美和情趣之美。

藝術并不是現實的直接反映,它通過特有的形式來表現生活,學生對古典詩歌的鑒賞,就要學會看出詩歌的形式特點,進而體會詩人獨具匠心的創造。在《形式的打扮》這節微課中,通過對“十三能織素,十四學裁衣,十五彈箜篌,十六誦詩書”這四句詩的分析,讓學生體會到藝術并不是對生活的照搬和描摹,而是提煉和概括。這四句,為了更集中更藝術地表達內容,借鑒了賦的寫法,鋪陳揚厲,通過數字疊加方式,極力渲染劉蘭芝在鑄造自我生命之美所作的努力和追求。在微課作業中布置了用“賦”方式表現“小溪”的訓練,目的是通過“寫”再次加深對藝術“形式的打扮”的思考。

詩詞的形式都是詩人“刻意”的結果,為了讓學生理解形式之美,筆者制作了微課《多文本變形》,它是以統編版《離騷》(節選)第四節為例,進行了多文本變形,將楚辭體改寫為詩經體、詞、現代詩、散文等,通過實操變形,生成了新文本,這一過程既是對楚辭這種文學表達形式的重新認知,也是對其已有知識的激活運用,實現了文學語言的多層次構建。《普通高中語文課程標準(2017年版)》指出:“語文課程應引導學生在真實的語言運用情境中,通過自主的語言實踐活動,積累語言經驗,把握祖國語言文字的特點和運用規律,加深對祖國語言文字的理解和熱愛,培養運用祖國語言文字的能力。”多文本變形,就是用“變形”這種方式,多層次多側面地表現祖國文字的特點和運用規律的實踐活動,這樣的方式有助于學生加深對詩詞語言形式的理解和喜愛度。

閱讀賞析詩歌,前人已經總結了豐富的可供借鑒的經驗,是高中學生理解詩歌的寶貴遺產。“詩眼”是打開詩歌之門的鑰匙,“線索詞”是通向詩歌之境的橋梁,“關鍵詞”是游觀詩歌之美的瞭望臺,比較閱讀是走向詩歌源流的互鑒之鏡。因而,在制作本詩歌微課程過程中注重對詩歌基本方法的滲透和穿插,能讓詩歌鑒賞活動有章可循,有法可依,滿足學生基礎性的詩歌審美鑒賞需求。

1.詩眼。晉代的顧愷之認為人物畫:傳神寫照,正在阿堵中。詩眼里有詩歌的光芒,詩歌的神采,通過詩歌之“眼”,可以窺見詩歌表達的肌理和詩歌概貌。《<蜀道難>“難”在哪里》這節微課旨在通過理解“難”這個詩眼感受詩歌的層次邏輯以及內容風格之美。“難”在于蜀道之高、險、兇,由此可以將詩歌分為三個部分。為了深入理解蜀道的三個特征,強化對內容的掌握,微課又設計這樣的表達句式:蜀道之難,難在于蜀道之高,它有……學生可以根據自己的理解做出相應的補充,例如蜀道之難,難在于蜀道之高,它有蠶叢及魚鳧開國的茫然,有五丁開山的悲壯,有六龍回日的高峻,有沖破逆折的幽深,有黃鶴不可飛的山巒,有猿猱愁攀的峭壁,攀登時有青泥千回百轉的回旋,有以手服膺的悵然。學生對內容表達的過程也是對蜀道山川的神秘恐怖、陰森險怪、雄奇壯美的特點體驗的過程,也是認識詩歌陽剛奔放、縱橫恣意、酣暢淋漓風格的過程。經由“詩眼”這個開啟詩歌之門的鑰匙,窺見了詩歌內容層次、風格以及更深度的問題。

2.線索詞。它不一定是詩眼,但對于理解詩歌卻有著關乎全局的作用,牽一發而動全身。找到詩歌的線索詞,也就等于牽住了詩歌的牛鼻子。為了讓學生更好地認識線索詞,筆者設計了微課《尋,尋景,尋人,尋己》,以線索詞“尋”為切入口,將《蜀相》全詩分為“尋景,尋人”兩部分內容。前半部分“尋”是詩人移步換景的憑據,也是詩人按照由遠及近觀察順序來寫景謀篇布局的依托。尋“人”,詩人用“三顧頻煩,兩朝開濟”概括了諸葛亮的功業,用“淚滿巾”表達了自己的遺憾之情。以詩人為何“尋”的問題,將詩歌的閱讀引向對詩人生命的關照。詩人尋蜀相,是在尋找自己,仰慕英雄也渴望做英雄。尋蜀相,喚起了自己巨大的生命悲劇之感。微課從“尋”出發,探景,尋人,最后尋出“己”,充分展現了線索詞在理解詩歌方面的意義和作用。

3.關鍵詞。在這里是指除詩眼、線索詞之外,能夠表現詩歌層次變化、思想內容的重要詞匯,這些也不限于動詞、形容詞、副詞這三類詞匯。這些詞匯需要讀者自己去判斷發現,而這些詞語在一定程度上暗藏著文本信息。例如,稱謂是人的身份,對一個人使用怎樣的稱謂,能體現他們之間的關系以及情感態度。對于詩歌而言,稱謂的不同變化有助于豐富詩歌內容,表現人物形象,對于讀者,“稱謂”也可成為一種解讀詩歌的鑰匙。在《在稱謂變化中遇見——<氓>》這節微課中,就將“氓、子、爾、士”這些稱謂當作關鍵詞,通過它們的變化來體驗女主人公豐富的內心世界和鮮明的人物個性。“氓”就是:那個外地人,或那家伙,是一般的稱呼,有些許的戲謔和輕蔑。根據原文,“氓”應是外地人,一副笑嘻嘻,想搭訕又以“貿絲”為借口,一副呆萌相,“我”不但沒有厭惡,反而在心中留下了忠厚老實的模樣。從“氓”這個稱謂中可以看出“我”與“氓”初次相見,“我”一眼就揭穿了“氓”的真實意圖,從這個稱謂可以看出“我”性格直爽,大膽潑辣,洋溢著少女的天真爛漫之趣。《詩經·氓》中女主人公對男子的其他稱呼“子”“爾”“士”也體現了女主人公愛情生活的不同階段和相對應情感的起伏變化,有力地展現了女主人公的人物個性。關鍵詞承載了豐富的詩歌信息,是詩歌之脈,其體征盡在其中。

4.比較閱讀。它是為了建立兩種或兩種以上文本的關聯,為學生的思辨搭建一種互動、互鑒的深度閱讀平臺。比較閱讀的形式豐富多樣,關鍵是學生在學習詩歌的過程中,要擁有比較意識,建構比較思維。微課《城市的歡歌和悲吟》中,將《望海潮》和《聲聲慢》這兩篇城市文學作品,從內容、寫法、情感作比,《古典詩歌中如何摹聲》微課中著重選取了《琵琶行》和《李憑箜篌引》描寫聲音的部分進行對比分析,旨在通過整體或局部的比較,給學生讀詩的方法也給讀詩的思維。教育家烏申斯基說過,比較是一切理解和思維的基礎,借助比較我們才得以去了解這個世界。比較在于建立聯系,聯系在于讓思維有更多延展的空間,通過比較閱讀示范,學生在兩種或兩種以上文本中穿梭互鑒,互鑒互釋,能將學生的思維引向深廣的境界,而這些微課僅僅是開始,是為引子。

詩眼、線索詞、關鍵詞、比較閱讀等解決了學生在詩歌閱讀中抓什么,如何抓,如何深入的問題,通過系列微課程,要解決的是學生在學習古典詩詞中遇到的現實問題。

詩歌短評是對詩歌現象進行評論而篇幅相對短小的一類文章,主要是評論詩人創作的得失,分析作品的思想內容、藝術特色等。統編版教材必修三第3單元安排了文學短評的寫作內容。寫作詩歌短評是對學生詩歌體悟、理解的綜合性考驗,是深度的讀寫結合,其有利于學生梳理、積累個人的閱讀經驗,領悟創作、鑒賞的規律,提高文學審美能力。為了讓學生理解詩歌短評的概念及寫作過程,筆者設計了微課《古典詩歌短評——以<長相思·山一程>為例》,在學生明確文學短評的寫作角度、方法的基礎上,以《長相思·山一程》為例,將詞中四次出現的“一”作為切入點進行評論,以小而巧的定題突破一“點”,兼顧全部。對題目“凝結在‘一’中的空間與時間”的生成,敘議結合的要領作了過程性展示,如:“一”字表面上看,寫出了行路的漫長、風雪的無情,(敘)文字之外,我們看到的是路途上的單調無聊、詞人心緒的悵然和落寞(分析)。(表面和實質)

詞人用“一”編織了這次“出發”,組成“一程”又“一程”,組成“一更”又“一更”,在行程上的鋪排,造就了視覺上的張力,在時間上的綿延,形成了聽覺上的震撼,“聒碎”了鄉心,感發了故園之思,“一”體現了詞人的藝術用心和功力(評)。(總結)

具體鮮活的例子是學生借鑒模仿的對象,通過示范引領,讓學生敢寫、會寫、能寫詩歌短評,逐步走向詩詞的鑒賞之旅是助學型微課的主要任務之一。

思維導圖是一種有利于將知識序列化、邏輯化、結構化的思維圖式,在統編版古典詩歌系列微課程的制作過程中,通過開發使用希沃軟件的思維導圖功能,建構認知的規范,幫助學生建立結構化的思維方式,讓學習在比較、互鑒中獲得思維的發展與提升。

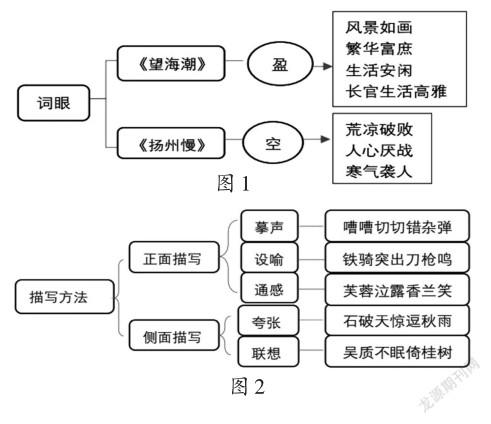

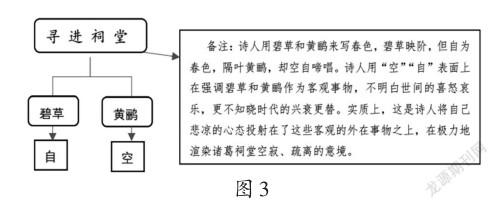

通過使用思維導圖功能,微課《城市的歡歌和悲吟》中的《望海潮》《揚州慢》的詞眼和相關內容有了序列化的呈現,方便了后面的比較分析,如圖1;在認識詩歌中的正側面描寫方面,通過圖形對比,兩種描寫方法一目了然,如圖2;在此基礎上,思維導圖上添加了批注功能,方便了學生及時了解相關內容和教師的提示,如圖3,詩人“尋進祠堂”的批注就是對相關詩歌內容的解讀和分析。

《新課標》中要求高中生“能夠辨識、分析、比較、歸納和概括基本的語言現象和文學形象,并能有依據、有條理地表達自己的觀點和發現。”[4]在學生學習的初期,合理使用思維導圖,有助于對同一首詩甚至不同的詩歌內容進行有序梳理,辨識發現,強化分析、比較、歸納和概括詩歌語言現象和內容,增強學生思維的邏輯,提升思維的品質。

統編版古詩詞“助學型”微課程內容設計,主要著力于學生的“學”,是對古詩詞不同學習方法的集中呈現。作為系列微課程,每一節微課都有不同的側重點和方法論,便于學生在持續的學習中提升古詩詞的鑒賞能力和表達水平。同時,也有微課特性,每一節微課都注重“點”的深入,學習微課可實現某一方面的認識或能力的提升,適合學生利用碎片化的時間完成學習任務。

[1]孫紹振.名作細讀:微觀分析個案研究[M].上海:上海教育出版社,2009.

[2]李林圃.無著英雄情懷——再讀《念奴嬌·赤壁懷古》[J].名作欣賞,2019(03):71-72.

[3]孫紹振.文學創作論[M].福建:海峽文藝出版社,2009.

[4]中華人民共和國教育部.普通高中課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

(本文系2020年度甘肅省“十三五”教育科學規劃一般課題“統編版高中語文古詩詞‘助學型’微課程設計與制作”的階段性研究成果,課題立項號:GS[2020]GHB1473)

編輯:郭裕嘉