以月薪與畢業生滿意度關系為導向的調查研究

作者簡介:高謹(1989-),女,陜西西安人,碩士研究生,西安文理學院信息工程學院輔導員,研究方向:思想政治教育。

摘 要:調研了畢業生就業狀況和對學校的滿意度,為學校教育教學改革和就業指導服務提供服務。通過運用SPSS進行數據分析,發現畢業生月薪與畢業生對學校改進方向和措施,自編問卷進行滿意度調的總體滿意度呈顯著正相關。

關鍵詞:就業情況;月薪;畢業生滿意度;問卷調查

中圖分類號:F24 文獻標識碼:A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.11.040

0 引言

人才培養是學校的最高使命,高等學校應以培養人才為中心。學生作為學校人才培養的主體,其關于就業情況、教學及實踐、學校就業指導服務等方面的評價對學校培養方案的完善和教育教學的改進具有重要參考價值。自1999年我國高校開始擴招,高等教育經歷了精英化教育——大眾化教育——普及化教育的過程。在此時代背景下,高校如何做好畢業生工作,既是關系未來學校長遠發展,又是維護當下和諧穩定的重要課題。基于此,本研究問卷旨在了解畢業生對學校的滿意程度,以此為學校教育教學改革和就業指導服務工作提供改進方向和措施,促進畢業生更高質量就業。

1 研究方法

1.1 研究對象

本研究以X高校為例,設計《畢業生滿意度》調研問卷,面向全體2021年畢業生,共發放問卷200份,回收195份,其中有效問卷192份,回收有效率為98.46%。

1.2 調查問卷設計

本研究采用自編調查問卷,主要由兩部分構成,第一部分調查畢業生就業的基本情況,包括畢業生轉正后的稅前月薪,對工作單位所在地區、薪酬福利、工作環境、個人發展空間的滿意度。第二部分調查畢業生對學校的總體滿意度,包括對教學水平、教學實踐環節、就業指導、就業服務的滿意度調查。本研究以畢業生轉正后的稅前月薪X為自變量,所有陳述均采用李克特量表五點計分法。

1.3 數據處理

本研究采用SPSS26.0統計軟件對數據進行描述統計、因子分析和回歸分析。

2 研究發現

1 畢業生在物質激勵方面存在較大客觀差異性

通過對畢業生滿意度進行描述統計所得,如表1所示,根據所賦分值,各指標值的均值均在2以上,其中均值最大的為目前工作轉正后的稅前月薪,該指標也是極差值最大的指標;均值最小的是對就業服務的滿意度,與除目前工作轉正后的稅前月薪指標外其余各指標極差值相同。這表明學校畢業生在就業薪資方面存在較大的客觀差異性,其次是薪酬福利水平等物質激勵也存在較大差異,其余指標的差別相對較低。

2 月薪與畢業生對學校滿意度的關系

經過KMO和巴特利特檢驗,本問卷KMO=0.852,顯著性檢驗概率值小于0.05,說明本數據適合做因子分析。為了能夠得到因子變量,此次研究采用主成分分析的方法提取因子變量。主成分分析方法提取主成分的原則在于每個變量對總體方差的貢獻率,按照各變量方差貢獻率從高到低的原則進行提取。需要注意的是所提取的各變量之間應該不具有相關性。

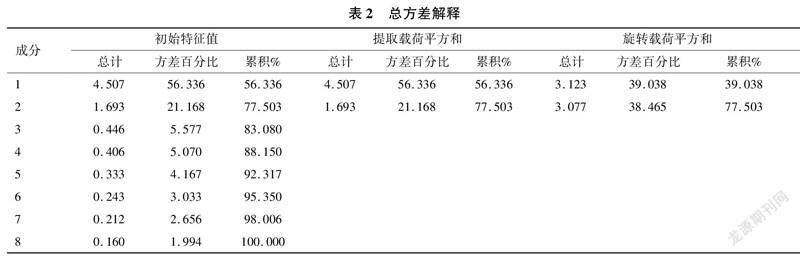

根據總方差解釋的結果顯示(如表2),可以得出成分F1的總體方差貢獻率是56.336%,為最高,其次是成分F2,其總體方差貢獻率是21.068%,成分F1和F2的累計方差貢獻率77.503%。這在很大程度上包括了原始變量所代表的信息。

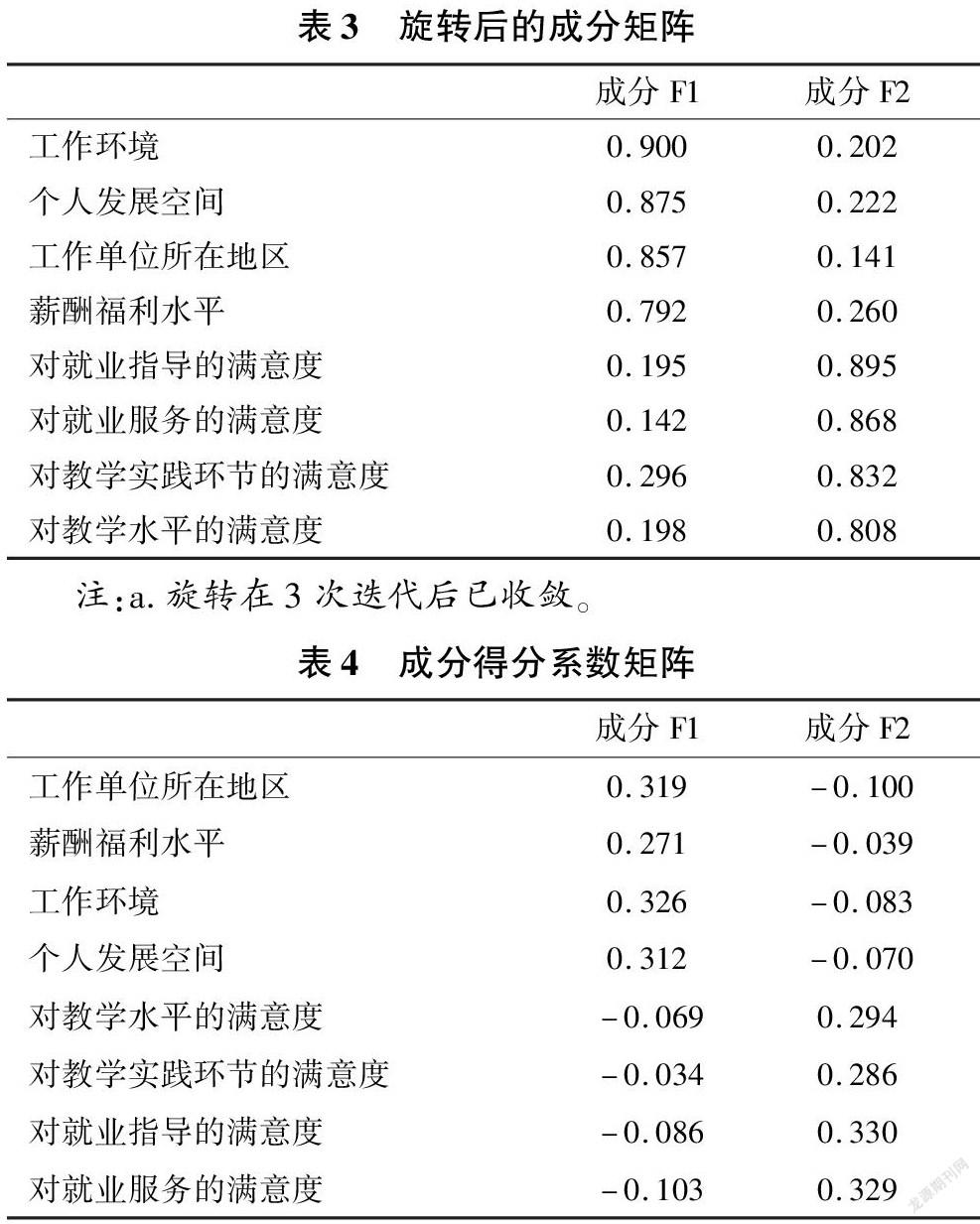

在確定公共因子數量為兩個后,進一步對各公共因子所含的原始變量進行歸類,如表3、表4所示,在成分F1中,工作環境(X1)、個人發展空間(X2)、工作單位所在地區(X3)以及薪酬福利水平(X4)的因子載荷值相對較高,他們被歸為一類,即工作待遇滿意度;在成分F2中,對就業指導的滿意度(X5)、對就業服務的滿意度(X6)、對教學實踐環節的滿意度(X7)和對教學水平的滿意度(X8)的因子載荷值相對較高,他們被歸為另一類,即學校教學就業滿意度。

通過以上分析后,我們以兩個公因子F1和F2各自的總體方差貢獻率為權重,計算兩個因子F1和F2的綜合因子F的變量得分。其公式為F=F1×(56.336/77.503)+F2×(21.168/77.503)。接著利用工作轉正后的稅前月薪指標表征月薪來研究月薪X這一自變量對工作待遇滿意度和學校教學就業滿意度以及兩者的綜合因子即畢業生總體滿意度的影響程度。

如表5所示,月薪對畢業生工作待遇滿意度的系數為0.199,表明月薪每上漲一個單位,畢業生工作待遇滿意度便上升0.199個單位,月薪的增長顯著提升了畢業生工作待遇滿意度。

其次,如表6所示,月薪對學校教學就業滿意度的影響系數為-0.04,這表明月薪的上漲并不有利于學校教學就業滿意度的增加,但是顯著性水平為0.494,大于0.05,說明月薪與學校教學就業滿意度之間并不存在顯著的負向的數量關系。

最后,如表7所示,月薪對畢業生總體滿意度的影響系數為0.134,并且統計顯著性概率值0.03小于0.05,這說明月薪的上漲總體上能夠顯著性提升畢業生總體滿意度水平,即月薪與畢業生總體滿意度呈顯著正相關。

3 建議及對策

3.1 以就業市場為導向,優化專業結構,深化教學改革

學校根據社會需求和發展方向,進一步推動就業狀況與招生計劃制定、學科專業設置三方面工作聯動。一方面,發揮招生就業對人才培養的杠桿調節作用,對報考率低、就業率低的專業施行限制招生、隔年招生及停止招生等政策;對部分發展前景好的專業增加招生計劃,逐步調整學科專業設置。另一方面,堅持“以就業市場為導向,以人才培養為目標”的原則,借助校企合作,突出技能培養,構建以學科知識為支撐、以教學實踐為抓手的多元化課程體系,并根據市場需求及時調整人才培養方案。此外,教師應積極進行課堂教學方法改革,把灌輸式教學轉為啟發式教學,引導學生參與問題討論,進行頭腦風暴,培養學生的問題意識,鼓勵學生自主探索。

3.2 加強生涯發展教育,提高畢業生就業質量

學校要扎實推進職業生涯發展教育和就業指導課程建設,做好專業認知教育、職業生涯規劃教育、就業創業指導等模塊在一、二、三年級的有效配合。具體方式如下:

第一,課程形式多元化。大學生職業生涯規劃指導具有很強的實踐性和應用性,它不是單純的理論知識課程,而是需要一定的情景創設來達到課堂培養目標,例如邀請企業人士進校講座,組織學生到企業進行實地參觀考察,讓學生對企業有更加直觀的感受。此外,高校間可以發揮多媒體的作用,共享網絡課堂,讓學生獲得優質教育資源,加強校際交流與合作。

第二,教學內容豐富化。教學內容應突出強調理論聯系實際,注重實踐,應對不同人群需求開展具有針對性的實踐訓練。在大學一年級開展專業認知教育,幫助學生找準方向和自我定位,配套開展生涯體驗周活動。大學二年級開展職業生涯規劃教育,同時以職業規劃訓練營為載體,促使學生主動探索專業和職業世界,提升學生的溝通能力、創新能力和決策能力。大學三年級開展就業創業指導教育,并發放就業意向調研問卷,根據調研結果分類指導,有針對性的舉辦簡歷撰寫指導、考研求職經驗分享會、各類公招考試講座、求職禮儀培訓等活動。

第三,服務平臺信息化。學校要完善就業信息管理系統,面向服務對象全員化,就業管理各個環節全過程化,并注重各級用戶能有效溝通。網絡信息的快捷性、豐富性、共享性和可重復性,為畢業生獲取招聘信息、了解就業政策、投遞簡歷等提供便利,為高校就業中心掌握畢業生現狀提供服務平臺,同時有助于學生在廣泛的資源背景下進行自主學習和主動就業的習慣養成。

第四,師資隊伍專業化。開展職業生涯規劃教育需要一支科學化、專業化的專職教師隊伍,這支隊伍不僅需要具備該課程的專業知識,還需要教育學、心理學、管理學、社會學等知識背景,熟悉就業市場,了解學生所想所需,與學生共心共情。除了專職教師,學校還需要組建一支兼職教師隊伍,通過聘請專家、教授、企業家等,以解決專職教師隊伍人員不足、結構單一等問題。校外兼職隊伍可以幫助學生開闊視野,了解社會需求,同時為做好就業指導服務工作提供必要的人員保障。

參考文獻

[1]陳均土.大學生就業能力與高校的課程設置—來自美國高校的啟示[J].中國高教研究,2012,(3).

[2]李碩豪,陶威.我國高等教育改革歷程回顧與建議[J].現代教育管理,2017,(3).

[3]吳御生,羅三桂.大學生就業能力培養路徑選擇[J].中國大學教學,2011,(5).

[4]汪懌.就業能力:促進高校畢業生就業的重要方面[J].教育發展研究,2005,(7) .