敘事性理論在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的應(yīng)用方法研究

薛艷敏 黃晨 陳佳慧

關(guān)鍵詞:敘事性理論 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)語(yǔ)言符號(hào) 文化內(nèi)涵 情感互動(dòng)

引言

快節(jié)奏的社會(huì)、碎片化的生活狀態(tài)是當(dāng)今社會(huì)最為顯著的特征,在這樣的環(huán)境下,越來(lái)越多的人產(chǎn)生了焦慮、感受到了壓力。如何通過(guò)產(chǎn)品去緩解甚至改變這樣的狀況是產(chǎn)品設(shè)計(jì)師考慮的要點(diǎn)。從用戶的角度來(lái)看,不愿意每天面對(duì)著沒(méi)有感情的冰冷機(jī)器,更愿意與產(chǎn)品在情感上形成交流與互動(dòng)。敘事性理論應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)就是將語(yǔ)言符號(hào)融入產(chǎn)品形態(tài)設(shè)計(jì)之中,為產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供了新的設(shè)計(jì)方法。敘事性設(shè)計(jì)理念給產(chǎn)品設(shè)計(jì)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇,讓產(chǎn)品能夠表達(dá)情感和傳遞信息,讓用戶可以感受到產(chǎn)品傳遞的故事,在情感上與產(chǎn)品形成共鳴,進(jìn)而提升產(chǎn)品的文化性與互動(dòng)性。對(duì)于敘事性設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō)構(gòu)造什么 “事”、如何“敘”是產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的兩大難點(diǎn)。

一、敘事性設(shè)計(jì)理論概述

“敘事”一詞可以分為“敘”與“事”,字面意思就是敘述事情,即通過(guò)語(yǔ)言、文字或者其他方式對(duì)發(fā)生的事情進(jìn)行再現(xiàn)和描述。在文學(xué)和符號(hào)學(xué)領(lǐng)域,“敘事”一詞有其特定的含義,并逐步發(fā)展成為一門探討相關(guān)敘事問(wèn)題的學(xué)科——“敘事學(xué)”。這一概念最早出現(xiàn)在法國(guó)學(xué)者茨維坦· 托多洛夫《<十日談>的語(yǔ)法》一書(shū)中[1],而敘事學(xué)在設(shè)計(jì)領(lǐng)域最初是在建筑景觀方面進(jìn)行應(yīng)用的:通過(guò)敘事賦予景觀空間設(shè)計(jì)特定的內(nèi)涵,以增強(qiáng)其藝術(shù)感染力。20世紀(jì)90年代,敘事學(xué)被應(yīng)用到了產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域,從而誕生了敘事性設(shè)計(jì)理論[2]。就產(chǎn)品設(shè)計(jì)而言,敘事性設(shè)計(jì)就是在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的基礎(chǔ)功能下,通過(guò)設(shè)計(jì)以敘述故事的方式表達(dá)產(chǎn)品的文化性與互動(dòng)性,喚起用戶內(nèi)心的回憶與想象,從而提升產(chǎn)品的感染力。

在產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域,敘事性設(shè)計(jì)利用產(chǎn)品來(lái)敘述故事,注重產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與其傳遞的故事之間的相關(guān)性。產(chǎn)品設(shè)計(jì)三要素:產(chǎn)品、用戶、環(huán)境這三者是密不可分的,需要通過(guò)設(shè)計(jì)將其聯(lián)系起來(lái),相互作用。敘事性設(shè)計(jì)構(gòu)造的“事”便是聯(lián)系這三者的紐帶[3],而將構(gòu)造的“事”如何“敘”給用戶的關(guān)鍵就是如何平衡這三者之間的關(guān)系。因設(shè)計(jì)具有多樣性的特點(diǎn),因此敘事性理論應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)中所構(gòu)造的“事”也是具有多樣性的,不同的人在不同的使用情景下對(duì)其會(huì)有不同的感受,其所產(chǎn)生的情感也會(huì)是不同的,但相同的是用戶的情感需求都會(huì)得到回應(yīng),從而給用戶帶來(lái)難以忘記的使用體驗(yàn)。

如圖1所示為日本設(shè)計(jì)師深澤直人設(shè)計(jì)的一款CD播放器,通過(guò)造型及拉繩開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì)來(lái)喚起用戶的年代回憶,抓住了大眾內(nèi)心深處對(duì)于成長(zhǎng)的感悟、對(duì)過(guò)去的懷念等心理特點(diǎn),不同年代的用戶自然產(chǎn)生不一樣的情感體驗(yàn),將所構(gòu)造的“事”非常清晰地傳遞給了用戶,很好地體現(xiàn)了敘事性設(shè)計(jì)的理念。CD播放器、用戶與使用情景三者通過(guò)構(gòu)造的“事”聯(lián)系了起來(lái),相互影響,實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)師與用戶之間無(wú)形但又深刻的交流。

敘事性理論應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,采用“敘事”的理念對(duì)產(chǎn)品的造型、色彩、材質(zhì)以及功能進(jìn)行設(shè)計(jì)構(gòu)造,將“敘事”作為銜接產(chǎn)品設(shè)計(jì)完整流程的紐帶。在設(shè)計(jì)中要處理好“事”與“敘”的關(guān)系,同時(shí)要注重產(chǎn)品與兩者的關(guān)聯(lián)度,不能相互脫離。在使用“敘事”理念設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí),首先要保證產(chǎn)品的完整性,產(chǎn)品的外觀形態(tài)、功能設(shè)置與構(gòu)造的“事”之間要相互關(guān)聯(lián)[4]。再者要確保構(gòu)造的“事”用戶是“聽(tīng)得懂”

的,用戶可以通過(guò)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)感受到其表達(dá)的內(nèi)涵。敘事性設(shè)計(jì)將“故事”融入產(chǎn)品設(shè)計(jì)之中,采用“敘事”手法將產(chǎn)品的文化內(nèi)涵通過(guò)構(gòu)造的故事傳遞給用戶,喚起用戶內(nèi)心的回憶與聯(lián)想。在此基礎(chǔ)上將“敘”

的過(guò)程與產(chǎn)品的操作方式有機(jī)結(jié)合,隨著用戶一步一步的操作產(chǎn)品,便一步一步走進(jìn)產(chǎn)品所營(yíng)造的故事氛圍中,用戶的情感需求得到滿足,會(huì)進(jìn)一步激發(fā)用戶的探索欲,用戶對(duì)產(chǎn)品的情感也會(huì)更加深厚。

二、敘事性理論應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法研究

如今的產(chǎn)品設(shè)計(jì)不只注重產(chǎn)品的造型與功能,還要關(guān)注產(chǎn)品與用戶在情感上的交互,正逐步由技術(shù)、功能優(yōu)先向注重情感交互轉(zhuǎn)變[5]。

當(dāng)下各式各樣的產(chǎn)品滿足了大眾生活的物質(zhì)需求,生活變得越來(lái)越便利,但是快節(jié)奏的生活往往會(huì)缺少生活的溫度,大眾的精神需求成為了產(chǎn)品設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)痛點(diǎn)[6],設(shè)計(jì)師要向用戶表達(dá)產(chǎn)品的溫度和情感。基于此,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中嘗試敘事性設(shè)計(jì)的方法,利用“事”構(gòu)造產(chǎn)品,首先選取能夠引發(fā)用戶內(nèi)心觸動(dòng)的切入點(diǎn),讓產(chǎn)品擁有“故事”,進(jìn)而激發(fā)用戶內(nèi)心的探索欲,再者通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)將“故事”敘給用戶,使得產(chǎn)品與用戶之間形成良好的信息傳遞,從而更好地將產(chǎn)品“故事”講給用戶聽(tīng),讓產(chǎn)品變得更加美好。

(一)利用“事”構(gòu)造產(chǎn)品設(shè)計(jì)不單單只是以“造物”為標(biāo)準(zhǔn),更重要的是利用“事”構(gòu)造“物”來(lái)體現(xiàn)產(chǎn)品的文化內(nèi)涵與情感表達(dá)[7]。在文學(xué)領(lǐng)域,同樣的主題能夠衍生出許多作品,但精準(zhǔn)選取切入點(diǎn)能夠讓作品脫穎而出。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)領(lǐng)域也是如此,設(shè)計(jì)師首先要確定產(chǎn)品的主題以及其所要傳遞的核心理念,而切入點(diǎn)就是我們所要尋找的“事”。

“事”的選取是非常關(guān)鍵的,主要是選取能夠讓用戶更加直接地形成情感上的觸動(dòng)。其次選取的“事”要能夠和用戶形成互動(dòng),用戶在接觸產(chǎn)品時(shí)就能聯(lián)想到產(chǎn)品背后的“故事”,進(jìn)而在心理和感官上得到滿足。選取契合的“事”能夠讓產(chǎn)品所表達(dá)的內(nèi)涵與用戶的思想形成良好的溝通,通過(guò)“事”的傳遞喚起用戶內(nèi)心深處的記憶,讓用戶的內(nèi)心得到觸動(dòng)。這樣用戶與產(chǎn)品之間就能通過(guò)“事”形成情感上的共鳴,會(huì)激發(fā)起用戶對(duì)于產(chǎn)品內(nèi)涵的探索欲望,既彰顯了產(chǎn)品的深度又實(shí)現(xiàn)了用戶的情感寄托。

如圖2為英國(guó)國(guó)家博物館推出的一款U盤——Rosetta stone,設(shè)計(jì)師想要通過(guò)這款U盤傳遞的“事”是古今的文化傳承,在設(shè)計(jì)上以古埃及羅塞塔石碑為原型,這塊石碑是傳遞古埃及文化和歷史的載體,而U盤是傳遞現(xiàn)代信息與數(shù)據(jù)的載體,這樣羅塞塔石碑與U盤之間的邏輯沖突就是一個(gè)很好的切入點(diǎn),用戶自然聯(lián)想到歷史與現(xiàn)代之間的文化傳承。這樣的“事”通過(guò)產(chǎn)品本身的矛盾沖突,加深了用戶記憶點(diǎn),喚起用戶內(nèi)心的記憶,大大提升產(chǎn)品的文化性。又如圖3為Gentle GiantsStudio 工作室設(shè)計(jì)的一款“冰山蠟燭”,產(chǎn)品的造型以冰山為原型,蠟燭徐徐燃燒的過(guò)程象征著冰山不可阻逆的消融,近在眼前的情景能夠喚起用戶對(duì)冰山消融的遺憾之情,警醒用戶重視全球變暖這一現(xiàn)象,呼吁大眾保護(hù)環(huán)境。這便是設(shè)計(jì)師想要傳遞的“事”,在蠟燭的燃燒過(guò)程中,用戶一步步感受到設(shè)計(jì)師傳遞的設(shè)計(jì)理念,引發(fā)用戶的共鳴,讓用戶聯(lián)想更加深遠(yuǎn),提升了產(chǎn)品的文化內(nèi)涵與精神價(jià)值。

利用契合的切入點(diǎn)構(gòu)造產(chǎn)品的“事”,讓冰冷的產(chǎn)品變得生動(dòng)起來(lái),這便是敘事性設(shè)計(jì)的獨(dú)特魅力。從產(chǎn)品角度來(lái)看,產(chǎn)品通過(guò)其造型、材質(zhì)、色彩以及功能等方面特點(diǎn)傳遞有效信息,引導(dǎo)用戶產(chǎn)生聯(lián)想,增強(qiáng)了產(chǎn)品的感染力與深度。從用戶角度來(lái)看,情感的交互讓產(chǎn)品有了溫度,激發(fā)用戶探索欲的同時(shí)注入核心內(nèi)涵,喚起用戶內(nèi)心的情感記憶。“事”決定了用戶聽(tīng)什么故事,但“敘”才能讓用戶聽(tīng)懂故事。

(二)通過(guò)產(chǎn)品“敘事”

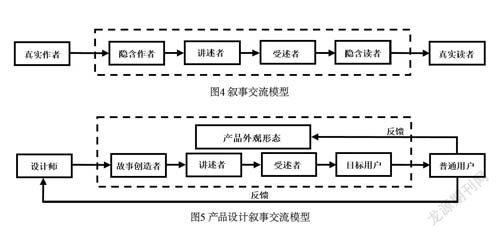

“敘”指將所發(fā)生的事情講述給其他人的過(guò)程,而敘事過(guò)程的三要素分別為:事、講述者、受述者,構(gòu)成一個(gè)完整的敘事過(guò)程。美國(guó)敘事學(xué)家西摩·查特曼提到的敘事交流模型如圖4示,由真實(shí)作者、隱含作者、敘述者、受述者、隱含作者以及真實(shí)讀者組成[8]。此模型非常清晰地描述了作者將“事”傳遞給讀者的完整過(guò)程。

對(duì)于設(shè)計(jì)領(lǐng)域,相應(yīng)的敘事性設(shè)計(jì)的三要素會(huì)變?yōu)椋寒a(chǎn)品、設(shè)計(jì)師和用戶[4],產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程如圖5示。真實(shí)作者就代表產(chǎn)品設(shè)計(jì)師,而隱含作者則是指所傳遞故事的創(chuàng)造者,敘述者就是故事的講述者,而受述者是指接受講述的對(duì)象,至于隱含讀者是指設(shè)計(jì)師在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)的目標(biāo)用戶,而真實(shí)讀者就是指真實(shí)的普通大眾消費(fèi)者。其中故事創(chuàng)造者、敘述者、受述者以及隱含讀者共同構(gòu)成設(shè)計(jì)過(guò)程中的敘事文本,即產(chǎn)品本身[8]。設(shè)計(jì)師將產(chǎn)品展現(xiàn)給用戶,用戶體驗(yàn)到產(chǎn)品背后的“故事”所帶來(lái)的情感上的感染進(jìn)而對(duì)產(chǎn)品本身以及故事創(chuàng)造者產(chǎn)生反饋,并為設(shè)計(jì)師進(jìn)行后續(xù)設(shè)計(jì)提供思路,形成一個(gè)完整且高效的產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程。

設(shè)計(jì)師通過(guò)產(chǎn)品的外觀形態(tài)、操作過(guò)程以及使用情景給用戶營(yíng)造“事”的氛圍,讓用戶在使用產(chǎn)品的過(guò)程中逐步感受產(chǎn)品所傳遞出的“故事”,尤為重要的是能夠喚起用戶的探索欲,讓用戶沉浸其中,并主動(dòng)去探索產(chǎn)品的“故事”。用戶感受到產(chǎn)品所表達(dá)的精神內(nèi)涵并引起內(nèi)心的觸動(dòng),從而使其情感需求與產(chǎn)品的情感表達(dá)形成共鳴。如圖6所示為一款時(shí)鐘設(shè)計(jì),旨在提醒人們珍惜時(shí)間。設(shè)計(jì)師通過(guò)產(chǎn)品敘事文本的轉(zhuǎn)化,將樹(shù)木的年輪化為時(shí)鐘的表盤,以此象征時(shí)間的痕跡,作為產(chǎn)品所要表達(dá)的“事”,如圖7。隨著時(shí)間的變化,夜燈表面光線產(chǎn)生的陰影會(huì)隨之發(fā)生變化,代表時(shí)間所留下的痕跡,向用戶傳遞“時(shí)間的流逝雖是無(wú)形的,但歲月總會(huì)留下痕跡”的深層含義。時(shí)鐘的轉(zhuǎn)動(dòng)將設(shè)計(jì)師內(nèi)心想要表達(dá)的理念傳遞給了用戶,架起了設(shè)計(jì)師、產(chǎn)品和用戶之間的溝通橋梁,完成了產(chǎn)品的“敘事”過(guò)程。“敘”的意義在于表達(dá)“事”,正如前文所提到的冰山蠟燭,蠟燭的不同造型只是“事”的不同選擇,用戶看到一個(gè)造型就像聽(tīng)到了一個(gè)故事,但只有蠟燭開(kāi)始燃燒用戶才能聽(tīng)懂這個(gè)故事。因此“敘”的過(guò)程理應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品特性達(dá)到邏輯自洽,如果不是蠟燭就不會(huì)選擇冰山,如果不是時(shí)鐘就不會(huì)選擇年輪。

設(shè)計(jì)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案,敘事性理論讓產(chǎn)品設(shè)計(jì)有了傳遞和表達(dá)的功能,不同的設(shè)計(jì)師會(huì)賦予產(chǎn)品不同的答案。因?yàn)檫x擇不同的設(shè)計(jì)切入點(diǎn),產(chǎn)品就會(huì)傳遞出不一樣的“故事”,但無(wú)論“故事”是否一致,只要用戶能夠理解故事的內(nèi)涵,引發(fā)用戶內(nèi)心的觸動(dòng),喚起情感上的共鳴,那無(wú)疑就是成功的產(chǎn)品。

敘事性設(shè)計(jì)主要在于構(gòu)造“事”與如何“敘”,首先構(gòu)造 “事”就是要能夠讓用戶與之產(chǎn)生互動(dòng),要求所選取的“事”具有普遍性,大眾對(duì)所構(gòu)造的故事是熟知的。這樣用戶在接觸產(chǎn)品時(shí)可以很直觀地聯(lián)想到產(chǎn)品表達(dá)的故事以及情感,搭建用戶與產(chǎn)品之間的互動(dòng)橋梁。其次,如何“敘”是設(shè)計(jì)師通過(guò)產(chǎn)品向用戶傳達(dá)設(shè)計(jì)理念的關(guān)鍵,產(chǎn)品的“敘事”過(guò)程就是用戶的使用過(guò)程。設(shè)計(jì)師通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的造型、色彩、材質(zhì)以及功能的設(shè)計(jì),讓用戶從開(kāi)始接觸產(chǎn)品到一步步地操作產(chǎn)品的過(guò)程中產(chǎn)品傳達(dá)的故事就會(huì)讓用戶逐漸沉浸其中,感受到產(chǎn)品的故事,在情感上與產(chǎn)品形成共鳴。產(chǎn)品在敘,用戶在聽(tīng),我們要做的設(shè)計(jì)就是讓用戶“聽(tīng)得懂”的設(shè)計(jì)。

三、基于敘事性理論的產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)踐

敘事性設(shè)計(jì)將傳遞給用戶的情感進(jìn)行視覺(jué)化的呈現(xiàn),借助產(chǎn)品來(lái)敘述“故事”,讓用戶感受到產(chǎn)品所傳遞出的的文化內(nèi)涵與精神價(jià)值。綜上所述,在設(shè)計(jì)中融合敘事性理論對(duì)家用空氣凈化器進(jìn)行設(shè)計(jì),旨在提升產(chǎn)品與用戶之間的情感互動(dòng),讓冰冷的機(jī)器擁有溫度。本次設(shè)計(jì)融入敘事性理論,首先尋找契合的切入點(diǎn)構(gòu)造所要表達(dá)的“事”,再通過(guò)產(chǎn)品造型、色彩、材質(zhì)以及功能等方面的設(shè)計(jì)將故事“敘”給用戶,讓用戶“聽(tīng)得懂”產(chǎn)品的故事,喚起用戶的情感記憶,極大地提升了產(chǎn)品的內(nèi)在價(jià)值。

(一)選擇“富士山”設(shè)計(jì)凈化器

首先明確本次設(shè)計(jì)的核心主題也就是產(chǎn)品所要講述的“事”,毋庸置疑就是空氣凈化。第一步便是要找到合適的切入點(diǎn),山林間清新的空氣是都市生活所渴望的,在空氣質(zhì)量受到愈發(fā)重視的當(dāng)下,人們都會(huì)在閑暇時(shí)刻約上三五好友走進(jìn)大自然,感受舒適、自然地生活。而日本富士山在全球享有盛譽(yù),山頂白雪皚皚,景色宜人,是享受自然、欣賞美景、呼吸清新空氣的最佳選擇之一。那么富士山在大眾心中的印象便可以作為本次空氣凈化器設(shè)計(jì)構(gòu)造“事”的切入點(diǎn),即選取富士山清新怡人的空氣作為產(chǎn)品所要講述的“事”,讓用戶在使用過(guò)程中感受到置身于富士山的舒適與暢然,在感官與情感上都受到情境的感染,喚起用戶的情感體驗(yàn)與情感記憶。

“事”的構(gòu)造不是外觀的復(fù)制,要學(xué)會(huì)提取元素,提取富士山的代表性元素并將其融入空氣凈化器的造型設(shè)計(jì)中,既能展現(xiàn)富士山的氛圍,又能保證其具備空氣凈化功能的產(chǎn)品本質(zhì)。如圖8為“富士山下”

空氣凈化器設(shè)計(jì)效果,在造型上提取富士山山體輪廓以及山頂積雪這兩個(gè)標(biāo)志性元素,對(duì)其進(jìn)行藝術(shù)化設(shè)計(jì)保證其造型的美觀。產(chǎn)品色彩方案提取了富士山極具代表性的山青色作為主體色,加以白色渲染山頂積雪的效果,整體風(fēng)格適合比較正式的辦公場(chǎng)所使用。但這樣的中性商務(wù)風(fēng)無(wú)法完全滿足多元化的市場(chǎng)需求,于是凈化器的色彩方案又加入了與富士山相關(guān)度極強(qiáng)的櫻花色,以清新干凈的櫻花粉打造精致甜美、知性柔和的家居感,擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍。產(chǎn)品從造型、細(xì)節(jié)、色彩三個(gè)方向提取不同的元素,利用山體輪廓、山頂積雪、山青色與櫻花色等提示,將空氣清新怡人的富士山具象化,讓用戶通過(guò)對(duì)“事”的了解產(chǎn)生對(duì)“敘”的探索欲。

(二)通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)敘說(shuō)“富士山下”

產(chǎn)品在敘,用戶在聽(tīng),我們要做讓用戶“聽(tīng)得懂”的設(shè)計(jì),就要結(jié)合人機(jī)關(guān)系進(jìn)行“敘事”設(shè)計(jì)。空氣凈化器與人的交互關(guān)系建立在其運(yùn)行使用的過(guò)程中,沒(méi)有敘的過(guò)程,再美的富士山也只能作為裝飾品而非產(chǎn)品。這款產(chǎn)品在凈化功能的基礎(chǔ)上增加了加濕功能,當(dāng)凈化器緩緩運(yùn)行,加濕功能被開(kāi)啟時(shí),產(chǎn)品上端浮出的水霧構(gòu)成富士山云霧繚繞的畫面,如圖9所示。用戶在看到產(chǎn)品的一瞬間,富士山、山頂積雪、山下美麗的櫻花都會(huì)在腦海中浮現(xiàn)。隨著凈化器開(kāi)始工作,用戶的視覺(jué)、嗅覺(jué)甚至觸覺(jué)等多感官都會(huì)受到情境的感染,仿佛置身富士山下,帶給用戶難忘的使用體驗(yàn)。整個(gè)富士山的情景在用戶內(nèi)心更具真實(shí)感,引導(dǎo)用戶沉浸在這種氛圍中享受清新的空氣,得到身心體驗(yàn)高度統(tǒng)一的滿足感。

產(chǎn)品設(shè)計(jì)不能脫離其功能性,在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)不能只注重其造型的美觀與否,還需要考慮其功能設(shè)計(jì)。如圖10為空氣凈化器的功能設(shè)計(jì)及細(xì)節(jié)處理,根據(jù)凈化器的功能要求設(shè)計(jì)了進(jìn)風(fēng)口、出風(fēng)口、注水口以及功能按鍵和顯示屏。出風(fēng)口與注水口設(shè)計(jì)在凈化器的頂端,方便進(jìn)行加水操作。凈化器的進(jìn)風(fēng)口位于產(chǎn)品底座部分,柵格狀的進(jìn)風(fēng)口設(shè)計(jì)可以在一定程度上過(guò)濾雜物的進(jìn)入。操作鍵位于顯示屏位于產(chǎn)品腰身部位,操作便捷,顯示清晰。產(chǎn)品集合加濕與凈化為一體,使得產(chǎn)品可以滿足更加多樣化的使用需求。造型設(shè)計(jì)不是把富士山搬上桌面,而是通過(guò)設(shè)計(jì)對(duì)其進(jìn)行藝術(shù)化的設(shè)計(jì)處理,在保留富士山特征元素的基礎(chǔ)上讓用戶在使用中仿佛置身于“富士山下”。如此產(chǎn)品的內(nèi)涵與功能同時(shí)滿足,架起了設(shè)計(jì)師與用戶的溝通橋梁,產(chǎn)品的價(jià)值得到升華,這才是一個(gè)完整又成功的敘事性產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

結(jié)語(yǔ)

當(dāng)代快節(jié)奏的生活帶給人們更多的焦慮與壓力,產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要做到讓人們緩解壓力并感受到生活的趣味,而敘事性理論的融合很好地實(shí)現(xiàn)了這一設(shè)計(jì)目標(biāo),以“事”造物,以物“敘”事這一設(shè)計(jì)理念可以廣泛應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)之中,利用“事”構(gòu)造產(chǎn)品再通過(guò)產(chǎn)品傳遞“故事”來(lái)展現(xiàn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)理念與精神價(jià)值,進(jìn)而讓用戶感受到產(chǎn)品豐富的文化內(nèi)涵與強(qiáng)大的情感感染力,滿足用戶對(duì)情感交流的需求。將敘事性理論融入產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,賦予產(chǎn)品“故事性”[9],搭建用戶與產(chǎn)品之間互動(dòng)交流的橋梁,挖掘用戶深層次的情感需求,提升產(chǎn)品的使用體驗(yàn)感與人性化。敘事性設(shè)計(jì)不僅能夠增加產(chǎn)品的情感表達(dá),讓用戶“聽(tīng)得懂”產(chǎn)品的故事,還能在一定程度上改變當(dāng)下的生活狀態(tài),為產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供一種新的設(shè)計(jì)理念與方法,引導(dǎo)大眾追求精神上的滿足感。