基于工程認證理念的無機材料工藝學課程目標達成度提升的改革與實踐

譚俊華 彭軍輝 白改玲

[摘 要]課程目標達成度能夠很好地評價和檢驗以學生為中心的課堂模式的教學效果。根據課程特點凝練課程目標,構建課程目標達成度評價方法,設計實施多種教學活動,將評價數據和分析結果作為課程持續改進的依據,能有效保證學生畢業能力的達成。在授課內容中增加課程思政的內容,可使兩者有機融合,同向同行。

[關鍵詞]工程認證;課程目標達成度;持續改進;課程思政

[中圖分類號] G642.0 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2022)11-0049-03

工程教育認證是國際通行的工程教育質量保證制度,是實現工程教育國際互認和工程師資格國際互認的重要基礎。工程教育認證核心理念包括以學生為中心的教育方法、成果導向的教育取向、持續改進的教育模式[1]。在工程教育專業認證體系中,課程目標的達成度是檢驗課程教學效果的一項重要指標。《教育部關于一流本科課程建設的實施意見》中明確提出推薦一流本科課程的目標要求:“課程目標有效支撐培養目標達成。課程目標符合學校辦學定位和人才培養目標,注重知識、能力、素質培養。”課程目標是動態變化的,會隨著行業狀況、產業政策和人才需求等的變化而發生改變。

傳統無機非金屬材料作為典型的地銷型產業,行業一直處于“產能過剩”的狀態。近年來,該產業發展集聚在“去產能、提技術、穩增長”的結構調整和轉型升級方面,取得了一定的成果。未來該產業的發展主要應體現新材料的研制與應用,包括特種水泥、玻璃基材料、工業陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、高性能無機纖維及復合材料、石墨烯等前沿材料;借助“一帶一路”區域經濟合作建設的契機,壯大先進無機非金屬材料及其復合材料的生產性服務業,延伸產業鏈和增加產品的附加值,優勢互補,協同發展[2]。隨著區域經濟、行業社會的發展,專業人才培養目標和專業課程目標也需要進行相應的調整。

《中國制造2025》對新時代工程人才培養目標提出了新的期望,要求培養的人才具有扎實的工程專業知識、全面的技術實踐基礎、較強的創新創業能力、精益求精的工匠精神、信息化與智能化的工程思維[3]。無機材料工藝學作為無機非金屬材料工程專業的核心課程,要求學生掌握無機材料的制備原理和生產工藝流程的共性和影響因素,從而對無機材料的性能、生產過程、應用和發展有較全面的了解,實現按使用性能要求來設計和制造無機材料的目標。教材的編排基本都是先介紹共性工藝,然后分篇章介紹不同的無機制品,教材更新速度較慢。而最近這十年,行業迅猛發展,產品迭代出新,相應的技術標準更是不斷更新,僅2019年,工業和信息化部發布的公告中建材行業標準就更新了31項。除此之外,教材在對學生創新素質、實踐能力以及學科交叉與融合培養方面還存在很多不足。 因此,急需對該門課程的教學內容和課程目標進行優化調整,使其能有力支撐人才培養目標的達成。

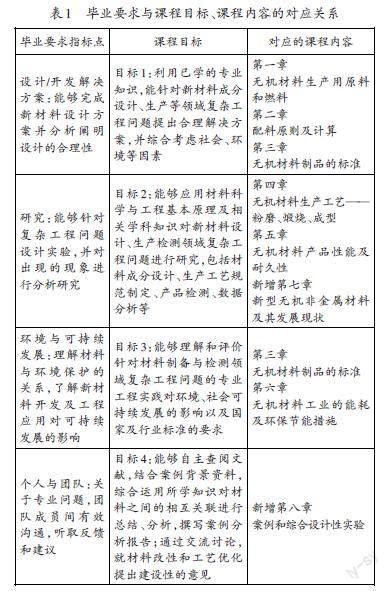

一、根據無機材料工藝學課程特點凝練課程

目標,確定課程支撐的畢業要求指標點,將課程目標細化并建立與教學內容的對應關系。表1列出了畢業要求與課程目標、課程內容之間的相互支撐關系。

從專業人才目標出發,以OBE為導向,優化課程的教學內容,重新編寫課程講義,章節編輯中注重將符合課程目標的內容增加進來。各章節的主要內容如下。

第一章,無機材料生產用原料和燃料。新增工業廢渣的種類、替代何種原料及利用現狀;協同處理生活垃圾、垃圾衍生物燃料、燃料排放的要求和標準等。第二章,配料原則及計算。新增案例分析,配料組成變化對其性能的影響以及工藝過程的要求等。第三章,無機材料制品的標準。新增最新標準的解讀,包括產品等級分類、質量監測手段等。新增制品對應的國家或行業標準,及其標準指標對行業發展的影響。第四章,無機材料的生產工藝——粉磨、煅燒、成型。增加新的工藝介紹,如立磨、高固比懸浮預熱器、等靜壓成型和流延成型等。第五章 ,無機材料產品性能及耐久性。新增性能指標測試標準,影響性能的因素分析和提高產品耐久性及質量的措施。第六章,無機材料工業的能耗及環保節能措施。新增國家對于產能置換、環保督查、能耗和廢棄物的排放指標等,以及新工藝和設備對環保節能的意義。新增第七章,新型無機非金屬材料及其發展現狀。根據國家和行業發展規劃,分析行業發展的現狀和趨勢,增加關于低碳水泥、地質聚合物膠凝材料、鎂質膠凝材料-裝配式構件,海工、核電、油井高強低熱水泥等特種水泥,超薄高鋁玻璃、超白玻璃等特種玻璃,工業電子陶瓷和高性能纖維,石墨烯、氣凝膠、鋰離子電池隔膜等先進材料。新增第八章,案例和綜合設計性實驗。將企業生產的實際案例與教學內容相結合,編寫案例集,包括配料計算、成型工藝、新產品工藝、無機產品性能和耐久性等。綜合設計性試驗,包括赤泥-礦渣基地質聚合物膠凝材料、無機殼材相變儲能微膠囊、利用工業廢渣制備低碳水泥、新型緩釋聚羧酸減水劑及其對水泥水化的影響、鎂質氣硬性膠凝材料、透水混凝土及其性能測試等。

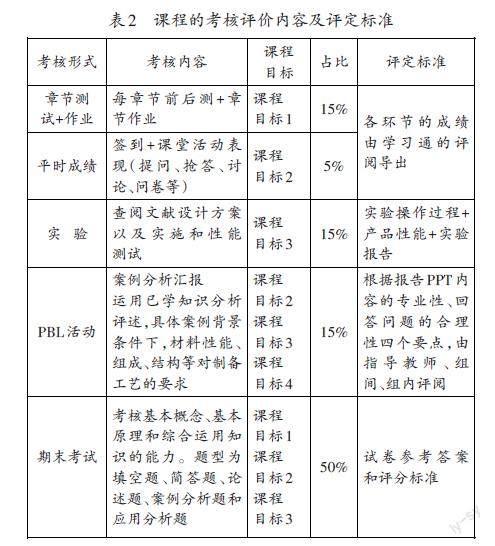

二、確定考核內容和方法及評分標準

高等專業教學質量評價正在經歷“以教師為中心”向“以學生為中心”的范式轉變[4]。以前學生評價主要聚焦于教師的教學內容、教學方法、教學態度和教學效果四個方面,教學質量的評價標準是教師的教,然而,學生的學習投入、學習行為和學習實際效果才是真正評價學生學習的指標。可見,評價課程目標達成度時,應該考慮以上三方面因素,通過簽到、課堂活動、微課及資料學習、章節前后測等環節完成情況衡量學生的學習投入;同時分組進行案例討論,創設問題,引導學生自主探究;合作小組交流討論,取長補短,線上提交結果,課堂上選擇有代表性的發言匯報,提高學生積極參與合作性學習的意愿,改變以往的學習行為。通過學習通數據端查看各教學環節中學生的瀏覽次數和測試結果,了解學生的掌握程度,再結合實驗、期末測試成績評價學生的學習實際效果。表2列出了課程考核形式和具體評定標準及占比。

預先設定的課程目標的評價合格標準即期望分值,再計算課程目標達成度——各教學目標相關考核環節的學生實際平均得分和期望分值的比值,判斷課程目標是否“達成”。當然,除了課程考核評價成績的直接評價,還應該有來自學生、企業等的間接評價,采用問卷調查、現場座談等形式,形成課程目標達成度評價表。根據課程目標達成結果,可直觀了解到課程的教學短板,從而對本課程的教學內容、教學方法、實驗和考核方式等方面的持續改進提出意見和建議,以提高課程教學質量。

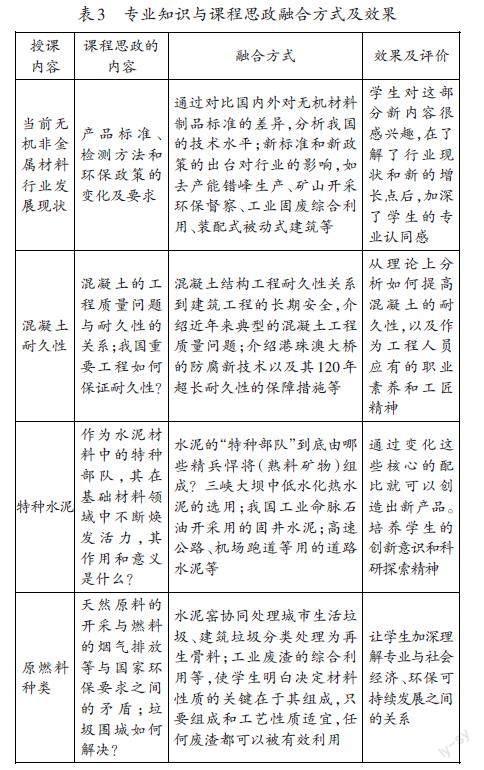

三、貫徹落實立德樹人,結合專業特點,挖掘課程思政的內容

能否培養出德智體美勞全面發展的新中國百年建設者和可靠接班人,考驗著“十四五”教育改革與發展的成效。在授課內容中增加課程思政的內容,使專業課程與思政課程同向同行,實現政治協同,可以增強學生的文化自信,讓學生在國家發展與個人前途的交匯點上規劃人生[5-7]。

學生對專業知識的掌握是有形且可以顯性評價的,但課程思政對學生的影響是隱形和長效的。表3列出了具體課程思政的內容、實施效果及評價。

目前,對課程思政的評價是與所依托的課程學習效果評價相結合,一般是通過調查報告對產品、標準更新的理解等方面進行考核,還沒能將其與學生畢業時應具有的專業能力相結合,甚至沒能將其與畢業生的職業能力、事業發展和對社會的貢獻等相結合,這些需要在以后的工作中加以改進。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 林健.工程教育認證與工程教育改革和發展[J].高等工程教育研究,2015(2):10-19.

[2] 秦春雨.一帶一路:我國企業“走出去”的劃時代戰略:專訪中國建材集團董事長宋志平[J].中國建材,2015(5):32-43.

[3] 鄒曉東,李拓宇,張煒,等.中國制造強國戰略與工程教育改革實踐[J].高等工程教育研究,2016(3):9-14.

[4] 饒佩,周序.大學教師中心與學生中心的時代辨析[J].當代教育科學,2016(1):31-35.

[5] 顧駿.給學生一雙眼睛,看懂中國:“大國方略”系列課程策劃思路與技巧[J].青年學報,2016(4):7-13.

[6] 譚俊華,翟燕,倪波.新工科背景下材料類專業工程德育教育建設途徑研究:以無機非金屬材料工程專業為例[J].山東化工,2020(1):116-118.

[7] 余江濤,王文起,徐晏清.專業教師實踐“課程思政”的邏輯及其要領:以理工科課程為例[J].學校黨建與思想教育,2018(1):64-66.

[責任編輯:陳 明]