高職院校國際學生“中文+職業技能”課程體系的探索與實踐

摘要:“中文+職業技能”是國際中文教育與職業技術教育融合發展的必然趨勢,體現了新時代背景下復合型職業技能人才培養的發展理念。依據來華留學生培養目標、職業教育培養規律、國際復合型職業技能人才需求和高職院校國際學生的特點,文章提出并構建了“分層分段”的高職院校國際學生“中文+職業技能”課程體系,結合銅仁職業技術學院探索實踐,從強化“中文+職業技能”課程管理、夯實“中文+職業技能”課程內容、完善“中文+職業技能”師資隊伍、豐富“中文+職業技能”課程資源、構建“中文+職業技能”校企合作命運共同體等五個方面提出了建議,對高職院校探索“中文+職業技能”課程體系具有一定的參考和借鑒意義。

關鍵詞:“中文+職業技能”;高職院校;國際學生;分段分層;課程體系

高職院校國際學生的教育教學已經成為中國職業教育發展的重要命題。2020年9月,教育部等九部門印發《職業教育提質培優行動計劃(2020—2023年)》,專門列出了提升職業教育國際影響力,推進“中文+職業技能”項目[1]。2021年10月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》,明確提出“打造中國特色職業教育品牌”,“探索‘中文+職業技能的國際化發展模式”[2]。國際學生中文教育與職業教育融合發展、交叉發展、協調發展已經成為當前探究探討的熱點話題。在此背景下,應該如何認知“中文+職業技能”教育,又應該如何構建國際學生“中文+職業技能”課程體系,這是高職院校提升國際學生人才培養質量的關鍵問題,也是推進職業教育國際化和國際中文教育全球化協同發展的重要課題。

一、“中文+職業技能”的緣起與發展

“中文+職業技能”這一概念與“漢語+”或“中文+”密切相關。“漢語+”最早被正式提及是在2018年12月召開的第十三屆孔子學院大會上,國務院副總理孫春蘭在致辭中明確指出,“要實施‘漢語+項目,因地制宜開設技能、商務、中醫等特色課程,建立務實合作支撐平臺”[3]。在2019年12月召開的國際中文教育大會上,孫春蘭副總理在大會致辭中強調,要在語言教學中融入適應合作需求的特色課程,積極推進“中文+職業技能”項目,幫助更多的人掌握技能、學習中文[4][5]。2020年9月,教育部等九部門印發“提質培優行動計劃”進一步明確了“中文+職業技能”項目。2020年11月,教育部中外語言交流合作中心(簡稱“語合中心”)與南京工業職業技術大學建立了首個“中文+職業技能”國際推廣基地。2020年12月,語合中心與泰國教育部職業教育委員會在線簽署《關于開展“中文+職業技能”合作的諒解備忘錄》,中泰共建全球第一所“語言與職業教育學院”[6]。

2021年,“中文+職業技能”教育成為國際中文教育和職業技術教育研究領域的熱點話題。2021年12月,國際中文教育交流周舉辦多場關于“中文+職業技能”教育方面的論壇及研討活動,重點發布了《“中文+職業技能”教學資源建設行動計劃(2021—2025年)》,推進 “中文+職業技能”教學資源建設高質量發展。第14屆國際中文教學研討會也將“中文+職業技能”教育作為重要論題進行研討。與此同時,多所高職院校積極開展“中文+職業技能”培訓研討。銅仁職業技術學院開展了“中文+現代農牧業”農業類師資專題培訓,武漢職業技術學院等高職院校開展了“中文+職業技能”短期培訓。此外,國家開放大學出版社出版了“中文+職業技能”工業漢語等系列教材。由此可見,“中文+職業技能”從提出到文件落地實施,逐步實現了國際中文教育與職業技術教育協調融合發展。

二、“中文+職業技能”課程體系構建的依據

高職院校國際學生課程體系是對國際化人才培養目標的具體反映和體現,是國際學生人才培養的出發點和落腳點。構建“中文+職業技能”課程體系必須體現高職國際學生的人才培養目標要求,符合職業教育的“職業型”屬性及社會多元化發展需求,幫助更多國際學生學習中文,提升職業技能,促進國際間人文交流,突出“中文”和“職業技能”融合協同發展的特色。

(一)依據國家來華留學生教育教學管理政策,構建“中文+職業技能”課程體系

國家來華留學生教育教學管理政策是國家層面的頂層設計,對國際學生的教育教學具有引領和指導作用,是制定國際學生專業人才培養目標的總要求和基本依據。2018年10月,教育部出臺的《來華留學生高等教育質量規范(試行)》(以下簡稱《質量規范》)是“高等學校和其他高等教育機構開展來華留學生教育的基本準則”,“是完善來華留學生教育內部質量保障、開展自我評價的基本依據”[7]。《質量規范》明確提出了國際學生“學科專業水平、對中國的認識和理解、語言能力、跨文化和全球勝任力”等四個方面的人才培養目標。對高職院校而言,構建“中文+職業技能”課程體系要以《質量規范》中提出的人才培養目標為依據,培養知曉中國國情、了解中國文化,理解并尊重中國發展,具有一定漢語水平和跨文化交際能力的知華、友華高素質技術技能復合型人才。

(二)依據國際職業技能人才需求,構建“中文+職業技能”課程體系

課程體系的構建應緊緊圍繞社會經濟發展需求這一關鍵要素來進行,注重課程體系“供給側”改革,提升專業課程設置針對性。在“一帶一路”倡議背景下,中國與沿線國家聯系日益密切,中國大項目和大工程“走出去”,帶動了沿線國家經濟快速發展,同時各國對“中文+職業技能”型人才需求旺盛。培養既懂中文又懂職業技能的高素質國際化復合型人才,符合沿線國家經濟發展需求,有利于中國駐外企業經營發展,符合各國廣大青年的職業發展規劃,有利于沿線各國提升社會大眾職業技能,提高就業率,獲得實實在在的經濟效益。

(三)依據職業教育培養規律,構建“中文+職業教育”課程體系

高職院校國際學生“中文+職業技能”課程體系屬于職業教育的范疇,應該遵循職業教育的培養規律。高職課程體系不同于本科院校課程體系,它全面貫徹了高技能人才培養的課程觀[8],更加注重人才培養的實踐性、實操性及應用性。注重培養學生的操作應用技能,以應用為主旨,強調課程模式的實踐性。因此,在“中文+職業技能”課程體系中應該突出職業教育的屬性特色,強調專業階段的實踐應用性。此外,“中文+職業技能”課程與國內學生相比,在貼近產業的基礎上,還需要注重與不同國家在文化和習俗上的融合度,注重職業教育與產業合作的國際化,適應國際產能合作提出的新要求,緊跟“走出去”中國企業和中國先進技能,探索與之相適應的職業教育課程體系。

(四)依據國際學生的實際特點,構建“中文+職業教育”課程體系

“中文+職業教育”課程體系最大的特點是教學對象為外國留學生。這就要求“中文+職業技能”課程體系和教學模式必須與國際學生的實際情況相適應,構建體現國際學生教學對象的特色內容和課程類別,精準把握課程門類設置,增設與專業技能課程相匹配的職業漢語主修課程和職場漢語輔修課程,克服國際學生中文運用能力不足和理論課程學習困難等現實問題,提升國際學生專業應用能力,培養國際學生在實際工作中的動手能力和生產現場解決實際問題的技術技能。

三、基于“分段分層”的國際學生“中文+職業技能”課程體系構建

構建“中文+職業技能”課程體系不是創建新的課程體系,而是在原來的課程體系基礎上進一步完善,根據教學對象和國際社會發展需求的轉變,適當調整和重構原來的課程體系,以適應國際學生的特點和“中文+職業技能”型國際化人才的需求。“中文+職業技能”課程體系建設的主要著力點是培養國際學生中文應用能力、專業技術能力和職業綜合能力。這也是國際學生人才培養的基本規格,同時也是培養既會中文又懂技術技能的知華、友華國際復合型人才的基本要求。

“中文+職業技能”課程體系重點要以中文為基礎,以職業技能為核心,凸顯中文與職業技能的融合發展。國際學生的中文與職業技能并不是同時推進的,它是一個循序漸進、分階段分層次的過程。首先要打好國際學生的中文基礎;其次是用中文輔助專業技能學習,開展分階段、分層次的國際化課程教學,提升國際學生技術技能。根據高職院校國際學生的實際特點和狀況,結合職業教育規律,采用“分階段、分層次”的教學形式來推進國際學生人才培養質量提升。

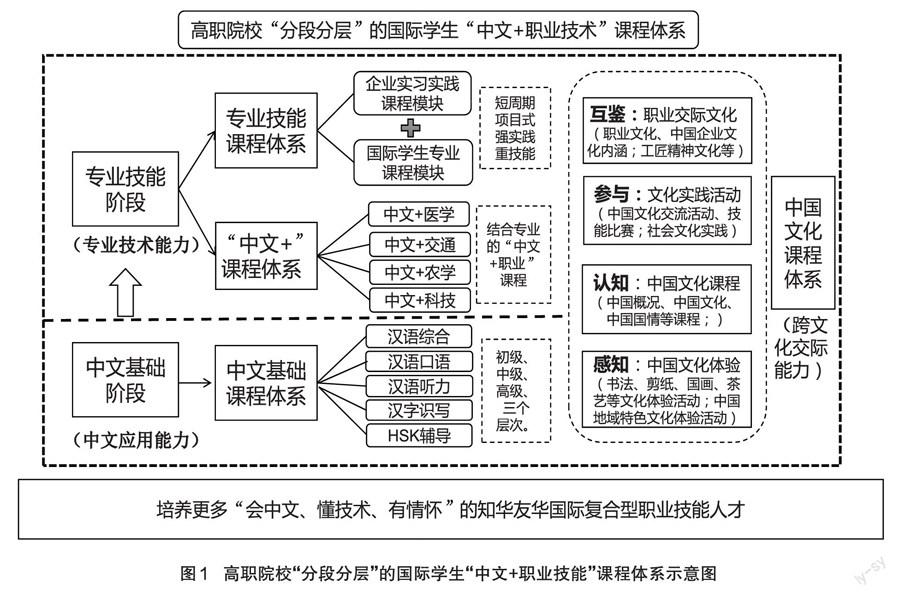

根據課程體系的層級性和階段性,國際學生“中文+職業技能”分為兩個階段,即中文基礎階段和職業技能培養階段。根據國際學生課程類別的不同,在不同階段分為:中文基礎課程、“中文+”課程、專業技能課程和中國文化課程等四個不同類別的課程體系。根據各階段學生的漢語水平、學習需求、入校時間及生源類別等方面的差異,分為初、中、高三個不同層次的課程模塊和類別,具體見圖1。

中文基礎階段主要培養國際學生漢語聽、說、讀、寫等基本交際技能和中文綜合應用能力。在此階段,根據國際學生的入學情況、學習需求、漢語水平等因素,分為初、中、高等三個不同層次,開展國際學生精準化培養,提升國際學生培養的針對性。這一階段設置的課程主要有漢語綜合、漢語聽說(口語、聽力)、漢字識寫等不同類型的課程。中文基礎階段不僅包括漢語課程體系,還包括中國文化課程體系中的文化教學,包括書法、國畫、茶藝及地域特色文化體驗等內容。這一階段的中國文化教學為感知、認知層次的體驗教學,目的是讓國際學生感知多彩的中國文化,提升跨文化交流能力。

專業技能階段包括國際學生專業技能課程體系和“中文+”課程體系及中國文化課程體系的部分內容。這一階段主要是培養國際學生的職業技術技能和跨文化交際能力以及國際化視野。專業技能課程體系是國際學生培養的核心課程體系內容。它主要由“專業課程模塊”和“企業實習實踐模塊”構成。其中“專業課程模塊”在學校內完成,根據國際學生實際特點和需求,主要采用“短周期、強實踐、重技能”的方式來開展教學,將實訓實踐和課上理論結合,重點強調國際學生技能實踐學習,以達成技能培養的目標。“企業實習實踐模塊”重點是提升國際學生職業技能實操和職業綜合素養。這一階段主要強化校企合作,尤其是駐外中資企業的校企合作,積極為國際學生搭建國外中資企業的實習實踐基地,在實踐中學習先進的技能,解決應用場所的實際問題。

“中文+”課程體系主要是幫助國際學生用中文學習專業技能,讓國際學生重點掌握專業技能常用的專業術語,尤其是職業場景的相關術語。理論課程之所以是國際學生的難點,主要是因為他們漢語讀寫能力差,看不懂相關專業術語。“中文+醫學”“中文+工業”等課程就是將中文與專業技能結合,幫助國際學生學習專業術語,提升國際學生用中文學的能力。

中國文化課程體系主要是培養國際學生的國際化視野和跨文化交際能力,具備包容、認知和適應文化多樣性的意識、知識、態度和技能[9],培養國際學生知華、友華的情感基礎。國際學生中國文化課程體系的構建應遵循文化認知和交流互鑒的基本規律。文化課程體系貫穿于學生學習的全過程,主要分為“感知→認知→參與體驗→互鑒欣賞”等四個層次。初級漢語水平的國際學生主要是進行文化體驗和文化認知等內容的學習,而在職業技能階段,將配合專業學習內容開展更高層次的文化學習。在學生水平不斷提升的過程中,應積極引導國際學生對中國社會發展的認識和理解,加強不同國家學生文化的交流互鑒,提升文化認知能力,培養學生國際化視野和跨文化交際能力。

四、高職院校國際學生“中文+職業技能”課程體系的實施與實踐

高職院校國際學生“中文+職業技能”課程體系的構建與探索,是高職院校國際化辦學和國際人才培養系統工作中的重要抓手和具體方法論。其課程體系落地實施受到高職院校國際化辦學管理能力、國際化教學能力、課程國際化程度及中外校企合作機制等多個方面的影響,這也是高職院校綜合治理水平的重要體現。因此,高職院校做好“分段分層”的國際學生“中文+職業技能”課程系統實施工作,需要做好多方面的基礎和管理工作。

銅仁職業技術學院(以下簡稱銅仁職院)從2011年起開始招收國際學生,是貴州最早招收國際學生的職業院校。2019年與老撾教育體育部直屬高職院校巴巴薩技術學院開設“海外分校”。至今已累計招收培養了1000余名國際學生,生源國別數達32個,為“一帶一路”沿線國家及“走出去”中資企業建設發展提供了大量技術技能人才。2014年起學校開始探索了國際學生“分段分層”的課程體系,并于2015年起設立了貴州省高職院校首個成建制的國際學生臨床醫學專業班級培養模式。經過實踐探索,學校在國際學生“中文+職業技能”課程體系實施方面取得了顯著成效。

(一)做好國際學生課程頂層設計,強化“中文+職業技能”課程管理

做好國際學生課程頂層設計是提升國際學生人才培養質量的基礎,也是實施“分段分層”的國際學生“中文+職業技能”課程體系的前提。因此高職院校要結合自身國際化辦學發展規劃,積極開展國際學生課程建設規劃,形成完備的“中文+職業技能”課程體系。一是要做好國家關于國際學生管理和人才培養政策的學習和研究,確定國際學生培養的發展規模、實施路徑和人才培養目標。二是要強化“中文+職業技能”課程管理,突破學校各院系之間的管理壁壘,形成順暢的“中文+職業技能”課程管理機制。三是要構建高職院校國際學生人才培養質量保障體系,做到國際學生課程管理架構科學合理。

銅仁職院在國際化辦學頂層設計上形成了“立足東盟、面向亞洲、放眼世界”的國際化辦學思路,結合專業實際確定了國際學生培養規模;在課程建設上,創建了國際教育學院與其他各二級院系的課程教學管理銜接機制,形成了中文基礎階段和專業技能階段融合的課程管理體系,打通了語言與專業銜接路徑,構建了“分段分層”的國際學生“中文+職業技能”人才培養課程體系,形成了無縫對接的一體化教學流程。

(二)加強國際學生課程內涵建設,夯實“中文+職業技能”課程內容

提升課程國際化程度,推進課程內涵建設,是“中文+職業技能”課程發展的重要驅動力,也是提升國際學生課程活力的重要因素。一是根據“中文+職業技能”課程內容實際,抓住國際學生各階段的難點和痛點,優化國際學生課程內容,構建適合國際學生教學的課程模塊,夯實“中文+職業技能”課程內容,解決國際學生存在的實際問題,提升課程國際化程度和課程質量。二是國際學生最大的難題是專業技能階段的學習,尤其是專業理論課程的學習。對國際學生而言,實訓實驗、崗位實操和設備操作等實踐類課程并不難,但學習專業理論課程卻非常難。國際學生要過“教材關”“術語關”和“讀寫關”。根據學生的實際困難,學校在專業課程模塊專門開設“醫學漢語”“工業漢語”“科技漢語”等職業漢語課程,構建“中文+”課程體系,實施“短周期、重實踐、強技能”的項目式專業課程教學模式。以銅仁職院臨床醫學專業為例,為解決人體解剖學課程內容過于抽象化的難題,課程組專門制定短周期真實化的項目式教學任務,注重人體模型實踐操練,輔以“醫學漢語”課程解決醫學術語表達難題,同時用醫院真實病例引導學生解釋解剖學原理,提升學生興趣,進而有效解決學生聽不懂專業課的問題,促進學生專業能力提升。三是在國際學生中文基礎教學階段,運用多感官多模態生成學習理論,開展國際學生語言“情境式——模塊化”教學,制定分層次階梯化的教學內容,豐富學習情境,激發國際學生學習興趣。四是運用實地實景和體驗教學法,豐富“中文+職業技能”課程體系內容,提升課程教學活力和學生學習積極性。在中國文化教學中,充分運用貴州地區豐富的地域文化優勢,采用實地教學法開展中國文化體驗和黔東地域文化課程教學。在職業技能階段,帶領學生參觀銅仁當地生態農業園區和工業產業基地,體驗中國現代生態農業文化和中國工業文化及工匠精神,讓學生在實踐中感悟職業技能文化。

(三)完善國際學生課程師資隊伍,提升“中文+職業技能”課程水平

國際學生人才培養的關鍵在于教師,建立一支具有國際化視野跨學科多元背景的師資團隊是國際學生“中文+職業技能”課程開展實施的基本保障。一是國際學生的構成背景多元,有不同的風俗習慣、宗教信仰、文化背景和思維方式,國際學生教學團隊必須具備國際化視野和較好的跨文化交際能力。二是國際學生不僅要學習中文基礎課程、醫學漢語、經貿漢語等職業漢語課程,還要學習職業技能課程。國際學生師資團隊需要協調好中文教學與職業技能教學之間的對接與配合,使漢語教學與職業技能教學形成合力,避免中文教師只教中文,而忽略教援專業技能知識;職業技能課程教師也不能像教中國學生那樣,只教專業技能而忽略職業技能背后的中國技能文化和工匠精神。三是要打破學科專業背景,整合校內外優質資源,組建一支不同學科、專業背景具有國際化視野的“多元復合、一專多能”型“對外漢語+職業技能”教學團隊,以強大的師資團隊引領國際化人才培養課程改革,促進漢語與職業技能結合,推進多元師資協同育人。四是加強師資團隊管理,促進教師教學思想、教學行為與教學對象和“中文+職業技能”課程協調一致,實現同步轉型,創新課程內容,提升國際學生課程國際化程度,為國際學生人才培養提供強有力的教學支撐。五是建立教師聯系學生制度,及時掌握學生的學習動態。尤其是分散在不同專業的國際學生,要建立“學伴互助”“學習小組”等多種形式的師生聯系制度,幫助學生解決難題,幫助學生提升學習動力。

(四)豐富國際學生課程教學資源,創新“中文+職業技能”課程形式

加強國際學生課程資源建設,運用現代技術創新課程形式,豐富教學手段是“中文+職業技能”課程體系開展實施的有效“助推器”。一是加強“中文+職業技能”課程網絡資源建設,為學生提供“線上+線下”結合的混合式網絡學習資源,共享國際學生中文課程、職業漢語課程、技能課程及崗位實操課程的微課、慕課等教學視頻資源,促進學生自主化的泛在學習。二是創新國際學生線上教學模式,逐步構建“平臺應用+課堂直播+微信互動”境內境外同步的授課模式,克服當前疫情背景下的國際學生教學困境,提升“中文+職業技能”課程教學信息化水平。三是研發國別化的“中文+職業技能”課程教材資源,提升國際學生專業技能課程學習效果。結合銅仁職院實際和學生國別,根據學生學習情況和“一帶一路”沿線國家企業崗位實操技能,積極研發適合國際學生的“中文+職業技能”教材。四是發揮漢語水平考試(HSK)考點資源作用,促進國際學生“中文+職業技能”課程提升。銅仁職院于2013年獲得國家漢辦/孔子學院總部批準,設立HSK考點。學校通過HSK考試,構建了國際學生中文教學、技能培訓、漢語考試相結合的服務體系,提升了國際學生學習動力,增強了國際學生興趣,進一步豐富了“中文+職業技能”實踐課程的形式。

(五)探索國際學生課程實踐模式,構建“中文+職業技能”校企合作命運共同體

加強高職院校與中外企業的校企合作,打造“中文+職業技能”校企合作命運共同體,服務“一帶一路”建設,是高職院校國際學生人才培養的重要環節。國際學生“企業實習實踐模塊”是“中文+職業技能”課程體系的重要組成部分。探索中外企業與學校共商共建的國際學生課程合作與實踐模式,是校企合作的基本路徑。一是積極對接“走出去”中國企業,充分發揮校企雙方優勢,促進校企產教融合和國際產能合作,為國際學生實習實踐搭建企業平臺。目前,銅仁職業技術學院已有多名國際學生進入中鐵八局駐老撾建設公司、VIVO印尼分公司等中國駐外企業開展實習實踐。二是與企業深度合作,建立“中文+職業技能”海外實踐教學與職業技能培訓基地。銅仁職業技術學院先后與四川開元集團老撾分公司、老撾同濟醫院簽訂校企合作協議,建立了“銅仁職業技術學院海外(老撾)實踐教學與職業技能培訓基地”,為學校拓展開放辦學渠道和促進老撾籍學生實習就業提供了更大空間,為中國企業“走出去”提供了人才智力支持。三是調研國際學生對象國產業發展和中國駐外企業技術技能人才需求,根據產業需求進一步固化“中文+職業技能”校企產教合作機制,持續推進高職國際學生實習實踐平臺建設。同時根據國家產業需求積極推進海外企業“訂單培養”,探索國際學生“產教招生與合作培養”新模式。四是邀請企業積極參與高職院校“中文+職業技能”課程體系建設,構建校企合作命運共同體,為學生學習技術技能提供展示的舞臺,發揮了技能改變命運的作用,讓國際學生真正學習到提升生活水平的寶貴的中國技能和中國技術,服務“一帶一路”建設發展。

銅仁職業技術學院高職“分段分層”的國際學生“中文+職業技能”課程體系進一步優化了國際學生人才培養,提升了國際學生畢業生人才培養質量,為“一帶一路”沿線國家和“走出去”中國企業提供了技術技能人才支撐。漢語零基礎的國際學生,經過一年的中文教學,HSK3級考試平均通過率達到100%,HSK4級考試平均通過率達到95.20%。國際學生各類技能大賽取得豐碩成果。2019年中國——東盟教育交流周“漢語橋”——“詩琳通公主杯”中文演講比賽分別榮獲一等獎、二等獎,2021年榮獲全國第二屆中華經典誦寫講大賽“誦讀中國”經典誦讀大賽留學生組團體三等獎。國際學生畢業生就業質量大幅提升,大部分回國后成為技術骨干。國際學生就業率在96%以上,有89.87%的學生進入中國駐外公司和所在國單位工作,為“一帶一路”建設提供了技能人才支撐。

參考文獻:

[1] 教育部網.教育部等九部門關于印發《職業教育提質培優行動計劃(2020—2023年)》的通知,[EB/OL].(2020-09-29)[2021-11-24].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/zcs_zhgg/202009/t20200929_492299.html.

[2] 中共中央黨校(國家行政學院)網.中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于推動現代職業教育高質量發展的意見》,[EB/OL].(2021-10-13)[2021-11-24].https://www.ccps.gov.cn/xtt/202110/t20211013_150840.shtml.

[3] 中國政府網.孫春蘭出席第十三屆孔子學院大會并致辭,[EB/OL].(2018-12-04)[2021-11-24].http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-12/04/content_5345736.htm.

[4] 吳應輝,劉帥奇.孔子學院發展中的“漢語+”和“+漢語”[J].國際漢語教學研究,2020(01):34-62.

[5] 中國政府網.孫春蘭出席國際中文教育大會并發表主旨演講,[EB/OL].(2019-12-09)[2021-11-25].http://www.gov.cn/guowuyuan/2019-12/09/content_5459817.htm.

[6] 馬箭飛.構建“中文+職業技能”教育高質量發展新體系[J].中國職業技術教育,2021(12):119-123.

[7][9] 教育部網.教育部關于印發《來華留學生高等教育質量規范(試行)》的通知,[EB/OL].(2018-10-09)[2021-11-27].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201810/t20181012_351302.html.

[8] 黃克孝.構建高等職業教育課程體系的理論思考[J].職教論壇,2004(01):4-8.

收稿日期:2022-07-06

基金項目:2021年國際中文教育研究課題青年項目資助(21YH38D),主持人:趙巖

作者簡介:趙巖(1986- ),銅仁職業技術學院東盟職業教育研究中心副主任,副教授,在讀博士,研究方向:國際中文教育、職業教育國際化。