使用后評(píng)價(jià)視角下城市微更新中的歷史街區(qū)公共空間改造研究

唐軼 奚榕蔚 曹磊

摘要:近年來(lái),隨著城市化的發(fā)展與人均可支配收入的日漸增加,城市居民對(duì)生活環(huán)境質(zhì)量提出了更高的要求。文章以南京小西湖街區(qū)堆草巷為例,提煉出三處重點(diǎn)改造的空間,將這些公共空間改造前的狀況與更新一年后的狀況進(jìn)行對(duì)比,并結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn),在使用后評(píng)價(jià)視角下總結(jié)居住性歷史街區(qū)公共空間微更新的改造策略。

關(guān)鍵詞:使用后評(píng)價(jià);微更新;歷史街區(qū);公共空間

中圖分類(lèi)號(hào):TU984.11 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-9436(2022)11-0-04

0 引言

使用后評(píng)價(jià)(Post Occupancy Evaluation,簡(jiǎn)稱(chēng)POE)是指對(duì)建筑物及其環(huán)境在建成并使用一段時(shí)間后進(jìn)行評(píng)價(jià)的系統(tǒng)的程序和方法,它關(guān)注的是建筑及其環(huán)境的實(shí)際使用情況和使用者的意見(jiàn)、需求[1]。因此使用者體驗(yàn)感的好壞是設(shè)計(jì)預(yù)期目的達(dá)成與否的最佳判別標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)觀察使用者在建成環(huán)境內(nèi)的活動(dòng)行為與精神狀態(tài),可知建成的環(huán)境能否真的帶來(lái)舒適體驗(yàn),滿足用戶需求,也能及時(shí)收集反饋信息,方便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

本文運(yùn)用觀察法評(píng)估目標(biāo)街區(qū),通過(guò)實(shí)地調(diào)查的方式分析堆草巷公共空間實(shí)際使用者的活動(dòng)軌跡與活動(dòng)給環(huán)境帶來(lái)的改變,結(jié)合各個(gè)空間的人流量、停留時(shí)間及空間內(nèi)開(kāi)展的主要活動(dòng),了解實(shí)際使用者對(duì)改造后街巷內(nèi)各節(jié)點(diǎn)的使用偏好,結(jié)合微更新的設(shè)計(jì)理念總結(jié)出相應(yīng)的改造經(jīng)驗(yàn)。

1 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀

美國(guó)著名城市規(guī)劃學(xué)家簡(jiǎn)·雅各布在其著作《美國(guó)大城市的生與死》中倡導(dǎo)通過(guò)多種渠道保持城市發(fā)展的多樣性,其中包括小范圍街區(qū)開(kāi)發(fā)這一渠道,希望通過(guò)由小及大的漸進(jìn)式開(kāi)發(fā)保持城市活力。

在20世紀(jì)80年代的柏林國(guó)際建筑展覽會(huì)上,特蒙德大學(xué)教授克萊胡斯提出的“謹(jǐn)慎的改造”與“批判的重構(gòu)”理論,作為一種全新的指導(dǎo)思想被用于老城區(qū)街道空間的微更新,以居民需求為導(dǎo)向,保留修復(fù)損壞的街道建筑。在保留部分歷史建筑原真性的基礎(chǔ)上,利用新建的“縫隙”建筑與庭院還原街坊結(jié)構(gòu),同時(shí)增強(qiáng)街道的連貫性與多元性[2]。

2 改造前的小西湖街區(qū)堆草巷戶外活動(dòng)空間研究

堆草巷位于南京市秦淮區(qū),是小西湖街區(qū)的主要組成部分,屬于老城南歷史文化核心區(qū)中的夫子廟秦淮文化風(fēng)光帶,保留了底蘊(yùn)深厚的南京老城南文化。堆草巷始建于清光緒年間,年代久遠(yuǎn),加上缺乏維護(hù),公共空間環(huán)境破敗。

2.1 共享空間

堆草巷在改造前不存在共享空間,現(xiàn)有共享空間由部分居民搬遷騰退出來(lái)的地塊及私人院落組成。院落在改造前并非開(kāi)放的狀態(tài),通常由一戶或幾戶人家共同享有,具有排外性,內(nèi)部年久失修,配套設(shè)施匱乏,呈現(xiàn)出破敗荒涼或雜草叢生的狀態(tài),每到下雨天,院子還會(huì)出現(xiàn)積水的狀況,不僅沒(méi)有起到提供休閑放松空間的作用,反而因?yàn)榇嬖诘陌踩[患成了一種負(fù)擔(dān)。同時(shí),私搭的建筑在漫長(zhǎng)的歲月中逐漸蔓延至街巷公共空間[3]。

2.2 廣場(chǎng)空間

受時(shí)代條件的限制,作為歷史街巷的堆草巷總體建筑密度較大,空間資源緊張,未拓展出特定的空間用于人群的集散或活動(dòng),無(wú)法滿足居民的戶外活動(dòng)需求。活躍度較高的聚集空間或鄰里交流空間多為居民家門(mén)口的公共區(qū)域,這正是廣場(chǎng)空間缺失導(dǎo)致的結(jié)果。

2.3 道路空間

堆草巷道路空間在未改造前是擁擠凌亂的,通行空間狹窄,非機(jī)動(dòng)車(chē)無(wú)序停放,電線的走線方式為電線桿連接且老化嚴(yán)重,存在較大的消防隱患。巷區(qū)內(nèi)道路坑洼嚴(yán)重,地面鋪磚松動(dòng)殘破,不僅導(dǎo)致行車(chē)?yán)щy,還影響了以老年人為主的當(dāng)?shù)鼐用竦娜粘Mㄐ小?/p>

3 改造后的小西湖街區(qū)堆草巷戶外活動(dòng)空間研究

改造后的小西湖街區(qū)堆草巷從交付居民使用到現(xiàn)在已有一年左右的時(shí)間,現(xiàn)從使用后評(píng)價(jià)的視角出發(fā)重新審視設(shè)計(jì),對(duì)比改造前后的使用狀況,從中積累更多設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

3.1 共享空間

巷內(nèi)的共享空間主要由各商戶門(mén)前的戶外坐區(qū)與改造后的共享院落組成。戶外坐區(qū)遵循堆草巷整體肌理與走勢(shì)合理分布,為居民與游客提供常規(guī)休憩點(diǎn)(見(jiàn)圖1)。共享院落則是改造中的一次大膽創(chuàng)新,改造以“一院一策”為原則,根據(jù)巷子的走勢(shì)、空間形態(tài)及產(chǎn)權(quán)關(guān)系形成了共享院這種獨(dú)特的更新策略。院落的更新并不一味追求還原內(nèi)部空間的尺度和風(fēng)貌,而是進(jìn)行動(dòng)態(tài)再詮釋?zhuān)瑥亩玫胤?wù)于居民生活和歷史文化展示。共享院在原住民共同參與設(shè)計(jì)的前提下,保留了原有居住功能及院落形態(tài)。設(shè)計(jì)師增加相應(yīng)設(shè)施,改善院內(nèi)條件,同時(shí)將封閉的院落向公眾開(kāi)放。如此一來(lái),私人空間與公共空間便能產(chǎn)生適當(dāng)?shù)慕粨Q,成功建立起非排斥性的邊界,從而最大限度地保證公共空間的豐富性與私人空間的舒適度[4],實(shí)現(xiàn)原住民與鄰居、游客的和諧共享。位于堆草巷31號(hào)的“劉家花園”是一個(gè)示范性的共享院案例(見(jiàn)圖2)。園中最具特色的景物是一棵自然長(zhǎng)成的百年石榴樹(shù)與一棵60年的枇杷樹(shù)。設(shè)計(jì)師以兩者為觀賞重點(diǎn),對(duì)劉家后院進(jìn)行重新設(shè)計(jì)布局,將原來(lái)的實(shí)體墻降低并做成鏤空的花墻,保留古巷肌理,使得內(nèi)外通透,同時(shí)升級(jí)院落景觀,如今該院已成為小西湖片區(qū)的“網(wǎng)紅景點(diǎn)”。

在一年的使用過(guò)程中,巷內(nèi)共享空間的使用率呈現(xiàn)出較高水平,人們?cè)谶@里短暫停留并產(chǎn)生消費(fèi)。其中共享院的設(shè)計(jì)取得了較大成功,人們被鏤空院墻內(nèi)的獨(dú)特景色吸引,進(jìn)而入院觀賞,與院子主人或同伴展開(kāi)交流,這些行為逐漸成為共享空間文化的一部分。在院子主人的悉心呵護(hù)下,院內(nèi)的景色一年四季呈現(xiàn)出不同的美感,人們?cè)谠簝?nèi)參觀的行為也為小院增添了許多生活痕跡,使之更具人情味。

3.2 廣場(chǎng)空間

綜合考慮巷內(nèi)地塊的騰退情況后,堆草巷以十字內(nèi)街為骨架設(shè)計(jì)了三處廣場(chǎng)用地,分別是一個(gè)可容納巷內(nèi)全體居民的集散型廣場(chǎng)——翔鸞廣場(chǎng)(見(jiàn)圖3)、一個(gè)毗鄰馬道街的入口廣場(chǎng)(見(jiàn)圖4)、一個(gè)以鄰里交流和游客休憩為主要用途的口袋廣場(chǎng)(見(jiàn)圖5)。翔鸞廣場(chǎng)的總體形態(tài)為方形,邊緣設(shè)有亭廊組合,盡可能遵照明清風(fēng)格進(jìn)行搭建,從而與巷內(nèi)其他建筑相融。它提供了一個(gè)較大的場(chǎng)地用于居民的日常交流與活動(dòng)舉辦,有利于建立更加親密的鄰里關(guān)系,創(chuàng)造更加活躍的文化、經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

得益于巷內(nèi)道路的高通達(dá)性與廣場(chǎng)位置的合理性,三個(gè)廣場(chǎng)在一年的使用中均發(fā)揮了預(yù)想中的作用。翔鸞廣場(chǎng)設(shè)置在高居住密度的地塊中心,目前成了居民運(yùn)動(dòng)、交流等娛樂(lè)行為的首選,同時(shí)也是舉辦各類(lèi)活動(dòng)、儀式的主要區(qū)域。開(kāi)闊空間的設(shè)計(jì)定位使其能夠及時(shí)滿足各類(lèi)場(chǎng)景需求,具備多功能性。馬道街入口廣場(chǎng)發(fā)揮了從城市干道分流人群的功能,使得堆草巷的入口部分不再擁堵,同時(shí)也具備展示窗口的屬性,吸引了許多游客進(jìn)入。口袋廣場(chǎng)對(duì)當(dāng)?shù)鼐用穸裕钔怀龅膬?yōu)點(diǎn)在于便捷性,其可達(dá)性極強(qiáng),每天都有不少老年人在這里閑聊,同時(shí)由于其距離馬道街入口廣場(chǎng)不遠(yuǎn),也起到了承載部分游客的作用。在這里,老巷的新面貌與舊歷史不斷碰撞交融,有關(guān)老城文化的話題也經(jīng)久不衰。

3.3 道路空間

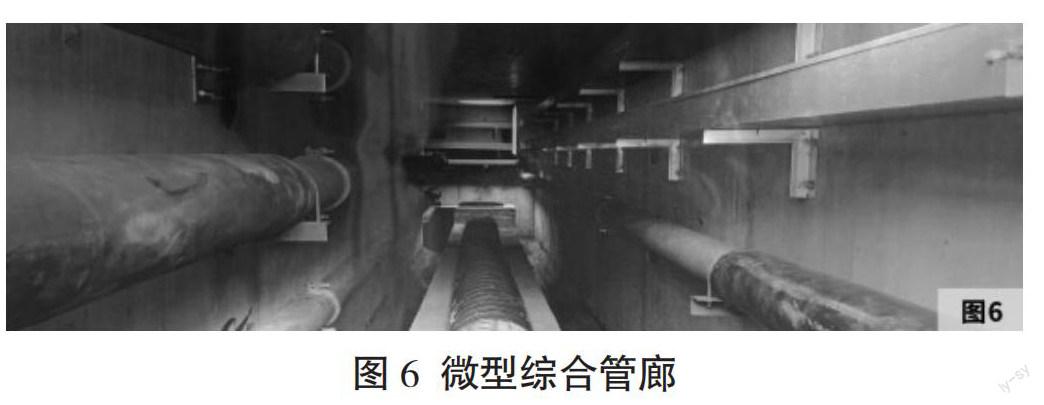

考慮到歷史街巷內(nèi)的道路不得隨意拓寬和改變走向并且普遍狹窄的事實(shí),要在確保道路空間通行無(wú)阻、居民生活便利、營(yíng)造古巷古韻的前提下改造路面,必須做到管線入地。然而,敷設(shè)市政管線是一大難題。在路面寬度不允許采用常規(guī)的管線直埋技術(shù)的背景下,設(shè)計(jì)方借鑒了我國(guó)南方傳統(tǒng)街巷青石板下設(shè)雨水暗溝的思路,在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出綜合微型管廊與部分直埋相結(jié)合的適應(yīng)性工程管線系統(tǒng)(見(jiàn)圖6)[5]。如此一來(lái),雨水排泄和管廊內(nèi)部通風(fēng)均可依托板間縫隙進(jìn)行,井蓋數(shù)量驟減,后期進(jìn)行維護(hù)時(shí)開(kāi)啟相應(yīng)的青石板即可,同時(shí)保證了路面的美觀度與歷史街區(qū)形態(tài)呈現(xiàn)的完整性。地面僅需設(shè)置管廊入口和少量非通行耳室的檢修井,使歷史風(fēng)貌的價(jià)值與魅力得到了質(zhì)的提升,同時(shí)大大節(jié)約了后期的運(yùn)維支出。

在道路的豎向規(guī)劃上,通過(guò)分析巷道的歷史高程,盡可能地恢復(fù)了歷史上的有效地面徑流或明溝、暗溝雨水系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了地面雨水和地下污水的同坡排放[5]。巷內(nèi)的道路并不單以線型存在,沿線設(shè)置了諸多停留空間,這些空間多以與小規(guī)模商業(yè)服務(wù)結(jié)合的形式存在,既可為旅途勞累的人提供休息場(chǎng)所,又為商戶聚集了流量與人氣。這些經(jīng)過(guò)系統(tǒng)規(guī)劃的、多設(shè)置于道路交叉口的節(jié)點(diǎn)是人們對(duì)道路形象記憶的關(guān)鍵[6]。

得益于微型綜合管廊工程,即便是在一年中最多雨的秋季,巷區(qū)內(nèi)也很少產(chǎn)生積水,路面整潔度得到了保證;道路空間內(nèi)增設(shè)的照明、監(jiān)控、無(wú)障礙設(shè)施在很大程度上保證了出行的安全便利。巷區(qū)內(nèi)由青石板或灰白石磚組合而成的路面刻意保留了舊的痕跡,經(jīng)過(guò)一年的使用后更具有古樸的氣息,歷史的味道也更加濃郁。道路沿線的停留空間完全實(shí)現(xiàn)了預(yù)想的用途,天氣晴朗時(shí)隨處可見(jiàn)駐足的游客,尤其是設(shè)置在小西湖小學(xué)等候區(qū)的坐凳座椅,已經(jīng)出現(xiàn)了磨損的痕跡,可見(jiàn)其實(shí)用性。

4 歷史街區(qū)公共空間微更新的策略總結(jié)

4.1 各方協(xié)作參與,打造共享空間

首先要確定項(xiàng)目區(qū)塊的用地性質(zhì),明確歷史街區(qū)的改造是否以居住功能為主,從而奠定該歷史街區(qū)的主基調(diào)。其次,在設(shè)計(jì)過(guò)程中,設(shè)計(jì)方應(yīng)當(dāng)與當(dāng)?shù)鼐用瘛⒍嘣獦I(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行參與式探討,最終得出設(shè)計(jì)方案。例如,堆草巷內(nèi)道路沿線退讓出的休憩空間,正是與商家討論得出的共贏方案。

更新的前提是充分了解當(dāng)?shù)鼐用裨陂L(zhǎng)期生活中自覺(jué)或不自覺(jué)造就的有深厚感情的自發(fā)景觀,理解其內(nèi)在的特點(diǎn)、規(guī)律和價(jià)值[7]。要在與居民溝通后,改造這些自發(fā)景觀,出具專(zhuān)業(yè)方案,使這些自發(fā)景觀能夠服務(wù)于街巷整體的規(guī)劃并成為觀賞焦點(diǎn)、獨(dú)特記憶點(diǎn)。街巷微更新的過(guò)程凝結(jié)著設(shè)計(jì)師與實(shí)際使用者的共同心血,有利于街巷精神的凝聚、鄰里的和諧,而且這些產(chǎn)物能得到使用者的真心維護(hù),實(shí)現(xiàn)街區(qū)內(nèi)公共空間生機(jī)的永續(xù)。

4.2 追求高整合度,激發(fā)節(jié)點(diǎn)活力

整合度是衡量一個(gè)節(jié)點(diǎn)空間吸引交通到達(dá)的能力,即空間的可達(dá)性。提高街區(qū)公共空間的整合度,首先要合理設(shè)置街區(qū)內(nèi)的動(dòng)線,打開(kāi)閉合的空間。其次要保證動(dòng)線上的道路通暢,避免堵塞。最后要通過(guò)視覺(jué)上的引導(dǎo)或空間上的暗示,將游客與居民分流。由此,就能將人群順利地引導(dǎo)至預(yù)定的空間內(nèi),形成聚集效應(yīng),從而保持街區(qū)的活力,并逐漸影響周邊地區(qū),帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展。

4.3 完善物理環(huán)境,保持歷史原真性

歷史街區(qū)風(fēng)貌不是外在的某種歷史風(fēng)格,也不是某個(gè)特定時(shí)期的歷史遺存。對(duì)歷史街區(qū)的保護(hù)過(guò)程也是一種動(dòng)態(tài)的、對(duì)各種價(jià)值的認(rèn)知過(guò)程(歷史、文化、藝術(shù)性、現(xiàn)實(shí)意義等),要在保留典型歷史肌理、內(nèi)部格局與文化特質(zhì)的基礎(chǔ)上,保留不同時(shí)期的痕跡[8]。街區(qū)的歷史原真性不能只停留在“物”的層面,在漫長(zhǎng)歲月中誕生并延續(xù)至今的文化原真性才是一個(gè)歷史街區(qū)真正的內(nèi)核,它是“人化”一磚一瓦的源頭。因此,在改善物理?xiàng)l件的同時(shí),必須考慮到這些改變能否保留原住民多年的習(xí)慣和行為,這也是歷史街區(qū)在改造過(guò)后能否一直保持原有歷史風(fēng)貌的關(guān)鍵。

5 結(jié)語(yǔ)

老舊街巷的微更新是新時(shí)代發(fā)展的總體趨勢(shì),是廣大人民的迫切需求。筆者基于工程交付一年后的狀況,重新評(píng)價(jià)了南京小西湖街區(qū)堆草巷的微更新,通過(guò)分析其實(shí)際更新效果,得出歷史街區(qū)改造應(yīng)采用打造共享空間、激發(fā)節(jié)點(diǎn)活力、保持歷史原真性這三個(gè)重要策略。希望本文對(duì)實(shí)際項(xiàng)目的總結(jié)與反思,可以幫助同類(lèi)型改造更好地增強(qiáng)街巷的生命力,助力城市整體形象提升與可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1] 吳碩賢.建筑學(xué)的重要研究方向:使用后評(píng)價(jià)[J].南方建筑,2009(1):4-7.

[2] 王婷婷.柏林IBA1987城市重建的背景、制度與項(xiàng)目研究[D].南京:南京大學(xué),2019.

[3] 董亦楠,韓冬青.超越地界的公共性:小西湖街區(qū)堆草巷的空間傳承與動(dòng)態(tài)再生[J].建筑學(xué)報(bào),2022(1):17-21.

[4] 張悅文.社區(qū)邊界的內(nèi)涵與開(kāi)放式社區(qū)的邊界[J].上海城市規(guī)劃,2017(Z1):123-127.

[5] 李新建,李建波,范寧,等.歷史地段工程管線綜合設(shè)計(jì)的理念、方法與實(shí)施路徑:以南京小西湖為例[J].建筑學(xué)報(bào),2022(1):28-35.

[6] 許慧,丘銀英,羅彧,等.道路景觀設(shè)計(jì)[J].美術(shù)觀察,2018(11):74.

[7] 侯曉蕾.基于社區(qū)營(yíng)造和多元共治的北京老城社區(qū)公共空間景觀微更新:以北京老城區(qū)微花園為例[J].中國(guó)園林,2019,35(12):23-27.

[8] 王建國(guó).歷史文化街區(qū)適應(yīng)性保護(hù)改造和活力再生路徑探索:以宜興丁蜀古南街為例[J].建筑學(xué)報(bào),2021(5):1-7.

作者簡(jiǎn)介:唐軼(2000—),男,安徽馬鞍山人,碩士在讀,研究方向:城市景觀設(shè)計(jì)。

奚榕蔚(2000—),女,江蘇太倉(cāng)人,碩士在讀,研究方向:城市景觀設(shè)計(jì)。

曹磊(1978—),男,江蘇南京人,碩士,副教授,系本文通訊作者,研究方向:環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、城市景觀設(shè)計(jì)。