提高初中物理教學的有效性研究

姜海龍

【摘要】教師如果希望教學的有效性得到保證,那么就要思考,如何落實學生的學習主體性,并讓學生樂于學習;同時要讓學生思考,要如何才能高效的完成學習,令學生掌握科學學習方法.教師只有建立樂學出真知,多措促有效的教學策略,才能讓教學的有效性落實.

【關鍵詞】初中物理;物理教學;教學策略

在開展初中物理教學時,教師一方面要通過優化教學策略,激發學生的主觀能動性,令學生樂于學習;一方面要讓學生能夠了解如何科學的學習,提高學習的實效性.

1 激發學生學習的興趣

在開展教學時,教師需要為學生創建良好的學習情境,激發學生學習的樂趣.在這一環節中,教師的教學要點如下:(1)結合學生的生活,為學生創造一個具象化的物理情境,令學生結合自己的生活需求來找到學習的價值和意義;(2)引導學生結合舊知識和舊經驗來分析物理現象,對物理現象產生的因素進行分析;學生在猜測和預設的過程中,能夠發揮自己的想象力,在想象物理現象產生的過程中,他們的學習主體性被落實;(3)引導學生思考新知與舊知之間的差異,于學生的學習盲點處激發學生的好奇心,令學生樂學新知.

例如 以學習《壓強》為例:(1)讓學生看到兩則物理實驗:用手掌按壓氣球,氣球會變扁,然而似乎不易破;用一根手指頭戳氣球,氣球更容易凹下,施力過大會破.這一則情境與學生的生活緊密相連,過去學生曾經見過這一物理現象,卻未深入探索過這一現象,這一物理現象再現,讓學生意識到這一物理現象中包含著科學知識;(2)讓學生猜測物理現象的產生與什么因素有關.學生猜測物理現象,即壓力的產生與力的大小有關,與手與氣球接觸的面積有關.這是學生結合自己的體驗和生活經驗得到的猜測;(3)引導學生思考,壓力和重力有什么關系?此時學生發現自己似乎不太了解影響重力的因素和影響壓力的因素,學生需要結合探究實驗結果來回答問題,從而使學生產生了探究的好奇心.

2 培養學生探究的意識

在學習物理時,如果學生發現自己能夠盡情的探究,去發現科學的奧秘,那么學生會覺得學習自主性被落實,此時他們會為了滿足自己的天然好奇心去探究知識.在這個過程中教師需要重視以下幾個環節的教學:(1)控制變量思維的培養,即學生需要結合探究的需求擬訂自變量和因變量,以此為基礎進行定向的探索;(2)培養學生學會利用人數優勢高效的進行實驗,提高實驗的效率;(3)培養學生控制實驗質量的思維,讓學生在實驗中掌握科學實驗技能.

例如 以學習《密度》為例.(1)學生結合自己的猜測,認為不同的物體,質量/體積的結果不同,即不同的物體密度存在差別.此時學生將密度作為因變量,探索不同的物體質量/體積,即這些自變量對因變量的影響;(2)為了了解物質的密度與質量/體積的關系,學生選擇了木塊、石頭、水作為研究對象,然后對每組研究對象中因變量的變化對自變量的影響,通過對比實驗,能夠了解物質的密度與質量/體積的關系.學生以6人為一個學習小組,每小組分成三隊進行實驗,一隊完成一個對象的探討.并且每一隊要完成三次實驗,以控制實驗質量;(3)在實驗中學生需要掌握質量及體積的測量方法,比如學生要掌握量杯和電子秤的使用方法,并在控制質量的過程中摸索如果控制測量的質量.通過這一次的探究實驗,從知識上,學生發現了密度的概念是如何形成的,并且理解了密度計算公式的內涵.從思維上,學生深刻的理解了控制變量的思維廣度,以后,學生在遇到物理問題時,能夠應用控制變量的思維來分析如何做探究實驗,他們能夠應用物理假設——設計實驗——分析數據——得到結論的方法來學習物理知識.在實驗中,學生們彼此分工合作.他們感受到了合作的快樂.

3 鼓勵學生積極的交流

物理知識比較宏觀、抽象,初中學生在學習物理知識時,受到知識、思維、技能的局限,有時他們難以理解復雜的物理知識,從而產生學習挫折.在學習中,如果學生能夠充分交流,提出自己的想法,在彼此啟發,取長補短的前提下,學生會覺得知識是容易理解的.在物理教學中,教師需要為學生提供交流的平臺,令學生在充分交流的過程中感受到學習的快樂.

在引導學生交流的過程中,教師需要把握以下的問題:(1)優化問題的設計,即教師提出的問題需要成為學生關注的焦點;(2)情境的設置,如果一味在抽象的層面上探討,學生的探討可能會無的放矢,教師需要優化情境的設計,讓學生可以去動手做展示實驗,看到親自動手呈現出來的實驗現象;(3)鼓勵學生掌握質疑的方法,能夠在解答問題的過程中延伸問題,找到更多的知識學習切入點.

例如 以學習《內能》為例.教師為學生提出以下的問題:(1)根據你所掌握的知識,如何判斷同一物體內能是否發生了變化.教師提出的問題,是引導學生從理論的角度來探討物理現象產生的規律,學生可以結合自己學到的知識進行探討,這一問題的探討為學生進行后續探討奠定一個理論基礎.學生以小組為單位開始探討,現舉一個具體的例子,分析內能大小變化表現在哪?學生在探討中提出各種與之有關的生活現象,比如,應用火加熱食物、應用微波爐加熱食物等,在歸納總結各種物理現象以后,發現這些現象具有共同的特征,即溫度越高,分子運動越劇烈.這意味著物體溫度升高,能促使分子運動速度加快,意味著內能增加;(2)引導學生思考,如何把理論應用于實踐中,比如怎樣讓一段50cm的鐵絲溫度升高呢?學生發揮自己的想象力,在小組中積極探討,學生提出使鐵絲溫度升高的方法有:用火焰加熱、太陽曬、用手搓、用手焐、踩在腳下用力一拉、用錘子不斷敲擊、反復彎折等等.教師引導學生評價這些方法的可實現性、成本與產出、對每種方法進行評價、最后將問題歸類;(3)引導學生自己設計實驗,讓實驗可以呈現熱傳遞發生的條件.教師允許學生自己提出實驗需要的材料、實驗的方案,并且當堂呈現實驗.不同的小組可以提出具有自己特點的實驗.

4 引導學生多元的評價

學生在學習時,需要獲得成就感.教師需要引導學生學會應用多元評價的過程來評價學習成果,并且在評價時,重視過程的評價及情感的交流.

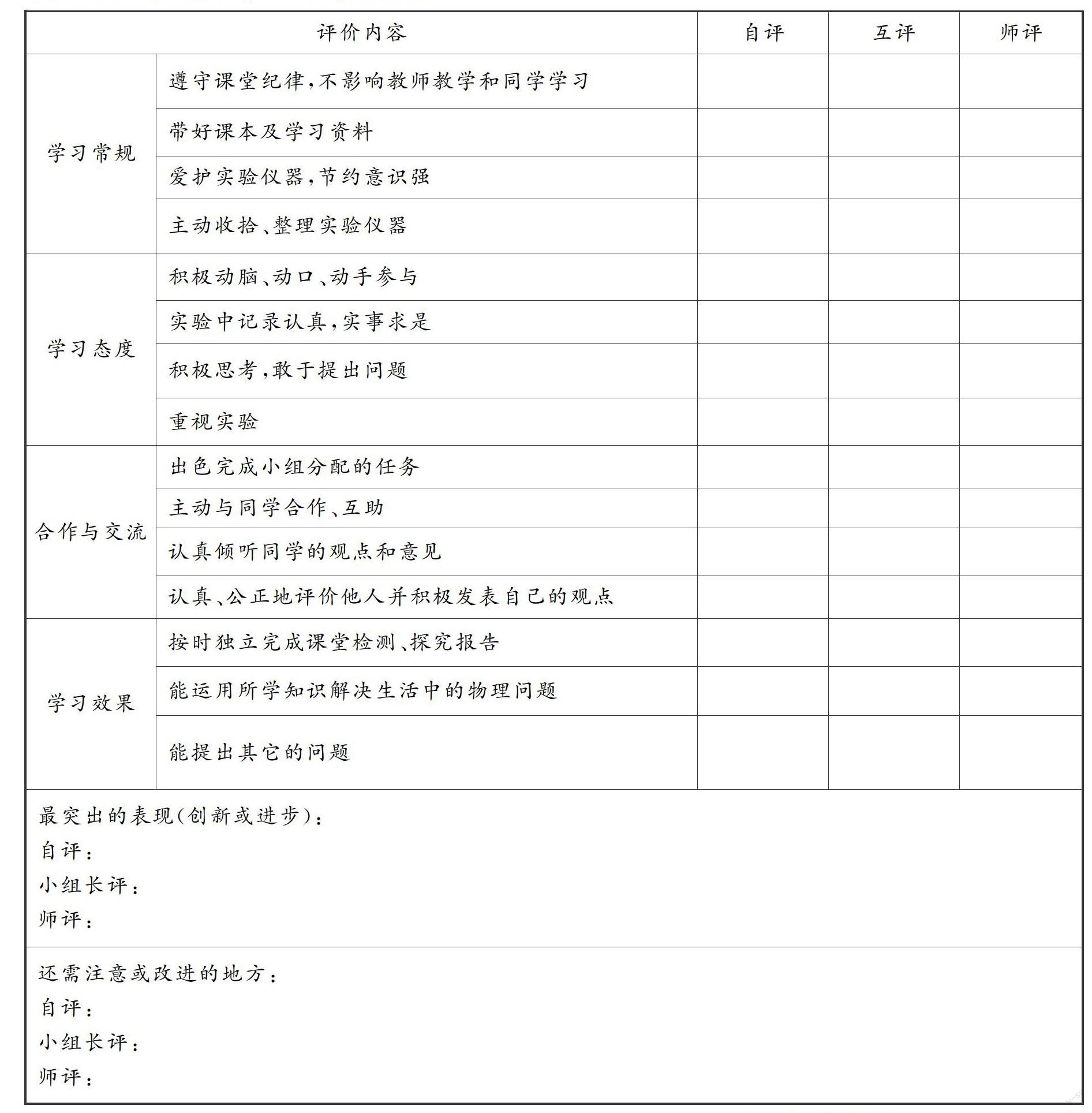

例如 以學習《運動的描述》為例.教師引導學生結合他人的評價單來建立以下的評價單,教師引導學生從以下幾個方面來建立評價單:(1)重視學習過程的評價,在這一次評價過程中,學生不僅評價了物理知識的學習,還對學習常規、學習態度,通過評價.學生會意識到端正學習態度、重視學習過程有非常重要的意義.學生只有端正了學習態度進行評價,他們才會愿意主動學習知識、認真參與學習活動,這是得到良好學習成果的基礎,重視學習過程,能夠讓他們不會漏掉每一個學習細節,嚴格要求自己,這同樣是讓自己得到良好學習成果的基礎.學生還將了解他們在學習知識時,不能只重視理論知識的學習,還要重視能力的培養.比如合作與交流能力,就是重要的學習能力.只有具備了這樣的學習能力,他們才能夠高效的完成學習.

(2)重視學習過程的回顧,學生在評價時,如果要客觀的評價自己,就要對學習過程進行客觀的回顧,并進行描述.只有還原自己的學習過程,客觀的看待學習成果,才能夠作出正確的評價.比如學生在填寫“參照物”的評價時,說明了自己在學習以前和學習以后認知的不同.學生表示在學習以前,他沒有意識到在描述物理運動的現象時,需要分析參照物是什么.比如他對自己身邊的同伴說私人汽車跑得比公交車快多了.那么自己描述時參照物是什么?現在他理解了那時他以自己為參照物,從而覺得私人汽車移動的速度快,公交車的移動速度慢.同時,他想起一則成語故事,就是“刻舟求劍”.當人坐在船上的時候,因為自己是靜止的,所以他認為現在在船上刻下記錄,把劍丟到水里,應用這一記號,以后還能找到在水里的劍.然而他人則認為劍是參照物,船上的記號隨著船移動走了,那么怎么可能還能根據記號找到劍的位置?學生結合自己的生活實踐案例,回顧自己學習前和學習后的認知,他能感受到自己的學習收獲.

(3)強化學習評價的交流.學生在學習時,自己的評價與他人的評價有時會存在定量和定性的差別,當出現評價分岐時,學生既不能過于自負,也不能盲從他人的評價,而要與他人探討,得到真實的結果,在探討的過程中,學生能夠得到更多問題解決的方法感受到小組成員之間的學習情誼.比如某學生認為自己學習很認真,而其他小組成員則認為他沒有做到“認真、公正地評價他人并積極發表自己的觀點”.那么,哪種評價是客觀的呢?學生和小組成員認真的翻閱了小組合作的學習記錄,然后他發現自己并沒有給予小組很多觀點,建議.此時他發現自己的主觀評價和客觀事實之間存在偏差.得到小組成員的監督以后,他常常為小組提出各種觀點和建議,而他也在交流學習中有所得.通過評價,他理解了小組成員之間既要相互幫助,也要彼此監督.

5 總結

讓學生樂于學習,是保證教學有效性的基礎;讓學生學會科學的學習,是保證教學有效性的途徑.教師需要通過優化教學令學生主動學習、高效學習;學生在學習中感受到學習的樂趣,找到學習的方法.當教師和學生形成合力時,教學有效性就能得到保證.

參考文獻:

[1]段小林.初中物理樂學課堂的初步探索[J].新一代:理論版,2019(6):1.

[2]李雙瓊.打造初中物理樂學課堂的方法分享[J].信息周刊,2020(7):1.

[3]魏忠.淺談如何在初中物理教學中讓學生樂學、會學[J].新校園:中旬刊,2016(10):1.

[4]賴婉玲.如何實現初中物理課樂學樂教[J].東西南北:教育,2018(16):1.

[5]范興明.如何讓學生對初中物理愛學樂學[J].科學導報,2015,000(015):311-311.