傳統(tǒng)文化視域下云岡石窟的佛教服飾研究

史林玉 高曉梅

摘要:佛教作為漢代時(shí)傳入中國(guó)的外來(lái)宗教,在與中國(guó)傳統(tǒng)文化的交融碰撞中,逐漸中國(guó)化,而作為傳統(tǒng)文化的典型代表之一的服飾成為佛教中國(guó)化的一種符號(hào)。山西大同云岡石窟文化遺產(chǎn)群就是北魏時(shí)期佛教與中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的完美融合。本文通過(guò)石窟佛像與服飾的搭配分類(lèi)及舉例,對(duì)佛教服飾的內(nèi)涵和意義這兩個(gè)方面進(jìn)行研究。

關(guān)鍵詞:傳統(tǒng)文化;北魏;云岡石窟;佛教服飾

學(xué)術(shù)界和佛學(xué)界一致認(rèn)為,漢明帝時(shí)佛教正式傳入中國(guó),至此佛教在中國(guó)開(kāi)始了自己的中國(guó)化進(jìn)程。東漢至魏晉,佛教經(jīng)典的翻譯為佛教在中國(guó)的迅速傳播提供了土壤,佛教開(kāi)始初步流傳;到三國(guó)時(shí),佛教依托玄學(xué)得到了一定的發(fā)展;西晉時(shí)期,因?yàn)樯鐣?huì)動(dòng)蕩,貴族士人乃至平民紛紛期望從佛教中找到精神依托,佛教在南北方都開(kāi)始盛行;東晉及之后南北朝時(shí)期,由于統(tǒng)治者的大力推進(jìn)和人民的需要,佛教在社會(huì)中已經(jīng)深入人心,具有一定的影響力,譯經(jīng)與文學(xué)活動(dòng)相滲透,佛教藝術(shù)如佛像繪畫(huà)、佛寺建筑、石窟藝術(shù)、佛教音樂(lè)等都逐漸盛行。特別是石窟藝術(shù)成為佛教中國(guó)化的一個(gè)標(biāo)志。著名的有敦煌的莫高窟、山西云岡石窟、河南龍門(mén)石窟等,這些都是璀璨的佛教藝術(shù)瑰寶,也是珍貴的世界文化遺產(chǎn)。本文選擇云岡石窟中的佛教服飾進(jìn)行研究,舉例對(duì)其中的分類(lèi)和特點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明。

目前,關(guān)于云岡石窟的研究,多數(shù)都是關(guān)于考古學(xué)和地理學(xué)方面的研究論文,而純粹的傳統(tǒng)文化方面的研究相對(duì)比較少。但實(shí)際上,云岡石窟是傳統(tǒng)文化多維度的集合點(diǎn),不僅有佛教文化,而且還有傳統(tǒng)服飾文化、傳統(tǒng)音樂(lè)、舞蹈文化、多民族文化等,因此,本文以云岡石窟佛教服飾為切入點(diǎn),進(jìn)行分析和研究。在魏晉南北朝時(shí)期,社會(huì)動(dòng)蕩不安,戰(zhàn)亂頻繁,民不聊生。當(dāng)時(shí),帝王非常重視佛教,佛像藝術(shù)就是官方組織修建的,云岡石窟作為四大石窟之一,其佛像風(fēng)格是佛教與服飾的完美融合。

一、石窟佛像與服飾的搭配分類(lèi)及舉例

(一)早期—印度服飾化(以袒肩式和通肩式為主)

佛教盛行與服飾搭配方面有密切關(guān)系是從魏晉南北朝開(kāi)始的,這一方面反映了當(dāng)時(shí)的社會(huì)狀況,另一方面也說(shuō)明佛教與當(dāng)時(shí)中國(guó)社會(huì)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。當(dāng)時(shí),服飾文化的顯著特征是外族風(fēng)格與本土風(fēng)格結(jié)合。佛教作為外來(lái)的宗教,為漢族服飾帶來(lái)了許多色彩上的變化。比如佛教一些常用的圖案,如蓮花紋、忍冬紋等,都被用于云岡石窟的佛像服飾設(shè)計(jì)中,這體現(xiàn)了宗教與文化的融合、社會(huì)與生活的和諧統(tǒng)一。

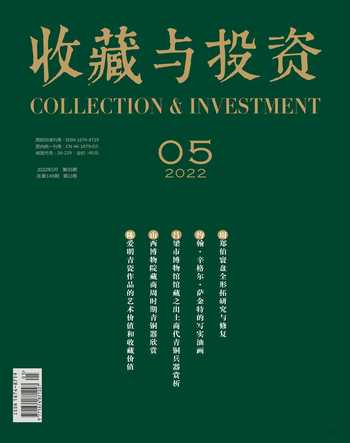

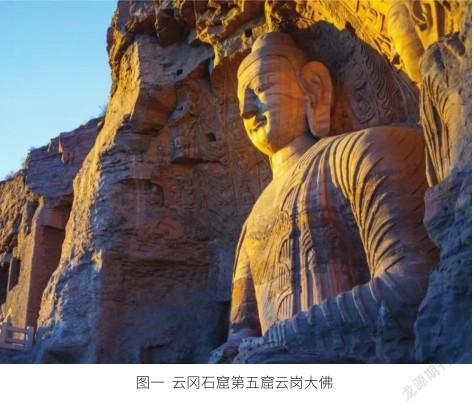

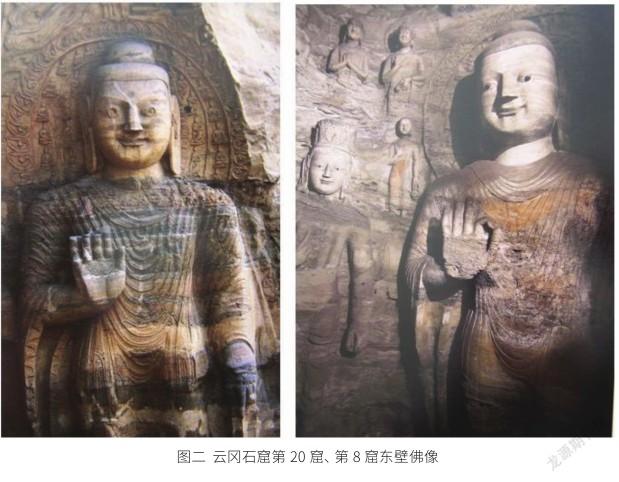

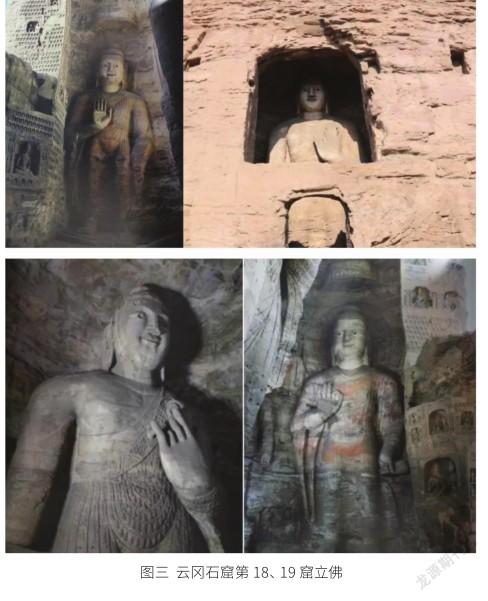

以云岡石窟中的佛像服飾舉例,不同風(fēng)格佛像的服飾特點(diǎn)各異,基本無(wú)一重復(fù),這使得云岡石窟的佛像服飾文化產(chǎn)生了很高的研究?jī)r(jià)值。袒肩式細(xì)分為袒右肩式、偏袒右肩式、斜披絡(luò)腋式,其特征是袒露右肩或者右臂,穿著形式為一整塊布料纏裹,袈裟左側(cè)由左肩斜披下垂,右側(cè)斜搭右肩一角,袒露右臂,這也是當(dāng)時(shí)印度流行的服飾(參見(jiàn)慧遠(yuǎn):《沙門(mén)袒服論》),而“通肩式”是將寬敞輕薄的長(zhǎng)衣貼在身上,領(lǐng)口由右肩下滑至上胸回轉(zhuǎn),上披左肩,衣紋成舒緩流暢的弧線形。這種披裹全身、衣緣飄垂的寬大外袍是印度北部犍陀羅地區(qū)在貴霜王朝時(shí)期(1~4世紀(jì))受古希臘影響而形成的服飾。比如,云岡石窟的早期洞窟佛像上這樣的服飾很多。曇曜五窟即早期的云岡石窟佛像建造代表。當(dāng)時(shí)最高統(tǒng)治者將佛教作為統(tǒng)治手段,因此,這五窟的建造反映了同時(shí)代佛像設(shè)計(jì)的最高水準(zhǔn)。

在早期的佛像造型服飾上,多以雄渾、偉岸的印度造像作為特點(diǎn),因?yàn)楫?dāng)時(shí)北魏與西域的佛教文化進(jìn)行了碰撞與交融,鮮卑族積極漢化,當(dāng)然也接受從印度傳來(lái)的佛教(圖二)。

(二)過(guò)渡期—服飾胡化

北魏時(shí)鮮卑族統(tǒng)治中原,他們帶來(lái)了鮮卑族的文化。雖然,鮮卑文化最終還是漢化了,但其胡服還是對(duì)中原服飾產(chǎn)生了很大的影響。鮮卑族服飾對(duì)漢族服飾的影響是云岡石窟中期佛像的典型特征之一。《夢(mèng)溪筆談》就曾在卷一中記載:“中國(guó)衣冠,自北齊以來(lái),乃全用漢服。窄袖緋綠短衣、長(zhǎng)靴,有蹀躞帶,皆胡服也。”從服飾來(lái)看,當(dāng)時(shí)的胡人服飾對(duì)漢族服飾的設(shè)計(jì)是有一定影響的。北方游牧民族騎馬射箭,喜歡穿靴。第7窟明窗西壁樹(shù)下思維比丘畫(huà)面構(gòu)圖為:連綿山岳間有一圣樹(shù),樹(shù)下有坐禪比丘。上部一僧衣圍頭禪定比丘,頭向樹(shù)方向側(cè)傾,坐于平面高腳凳上,凳下放一雙靴子,鞋尖同向左朝樹(shù)。在云岡石窟中,大多數(shù)造像足衣為褲裙遮蔽,而此圖清晰地表明了當(dāng)時(shí)穿靴的場(chǎng)景。有學(xué)者指出:“根據(jù)文獻(xiàn)和圖像資料,這一時(shí)期穿靴應(yīng)該是比較流行的,不論貴族還是平民都可以穿著。”但是脫鞋赤足的習(xí)俗自古就有。江冰認(rèn)為:“周代凡登堂入室,都必須把鞋子脫在戶外。”“拿古人足衣來(lái)說(shuō),最先以脫襪為敬,后來(lái)不脫襪但要脫鞋,再后來(lái)連鞋也不脫,以至于將來(lái)自胡地的皮靴做了朝服,而古代之履反而成了在家閑居時(shí)的便服。唐以后不脫鞋襪的禮儀延續(xù)到今天。”其實(shí)胡化服飾就是佛教中國(guó)化過(guò)渡階段的反映之一。

從以上資料足以看出,胡服作為西域少數(shù)民族的一種服飾,與中原服飾有所不同。胡服多以短衣、長(zhǎng)褲、革靴為其特色,原因是西域很多民族都是游牧民族,日常生活多騎射,短衣和靴子方便外出穿著。這與中原服飾慣常的長(zhǎng)衣長(zhǎng)袍有著很大的區(qū)別,而云岡石窟中的佛像正可以體現(xiàn)出這一特點(diǎn),開(kāi)始出現(xiàn)胡服與漢服共存的一個(gè)局面。

這一時(shí)期的大像具有廣頤、短頸、寬肩、厚胸等造型特點(diǎn),表現(xiàn)了拓跋氏游牧民族的雄健氣魄。這尊露天大佛,鼻梁與前額平直,眼大而唇薄,具有明顯類(lèi)似于古希臘藝術(shù)的痕跡,而長(zhǎng)長(zhǎng)的眼睛,更是北魏鮮卑族人長(zhǎng)相的特殊標(biāo)志。

(三)后期—佛像服飾漢化

云岡石窟是佛教中國(guó)化三個(gè)時(shí)期最生動(dòng)具體的體現(xiàn),隨著少數(shù)民族逐漸入主中原,其風(fēng)格由開(kāi)始的以少數(shù)民族佛教文化為主,到逐漸吸收漢族文化,直到北魏從平城遷都到洛陽(yáng),漢化趨勢(shì)發(fā)展迅速。云岡石窟是因統(tǒng)治者需要而開(kāi)鑿的,同時(shí)云岡石窟也將北魏佛教文化推到了頂峰。這一時(shí)期的佛像呈現(xiàn)出兩種特點(diǎn),一種是北魏推行漢化后,全面模仿漢人士大夫所著的“褒衣博帶”,云岡石窟佛像也體現(xiàn)了這一特色。云岡石窟太和十三年的造像中,窟內(nèi)菩薩的衣著發(fā)生了變化,上帔帛,下大裙,頭戴三珠新月冠、花蔓冠,供養(yǎng)人的服飾也發(fā)生了明顯的變化。孝文帝遷都洛陽(yáng)之后,平城的云岡石窟停止了大型開(kāi)鑿,只有云岡石窟晚期的少量石窟是在這一時(shí)期建造的。云岡石窟后期的造像(圖四),表現(xiàn)了鮮卑族文化與中原文化的極致融合。

云岡石窟是從文成帝復(fù)法(453年)到孝文帝遷都洛陽(yáng)(494年)后,作為北魏時(shí)期貴族與平民百姓一起建造完成的佛教石窟,從開(kāi)鑿到建成,前后綿延將近70年,歷經(jīng)早、中、晚三個(gè)時(shí)期。其間,北魏社會(huì)發(fā)展進(jìn)程的變化通過(guò)云岡石窟的營(yíng)造表現(xiàn)出來(lái),服飾風(fēng)格經(jīng)歷了從早期繼承佛教傳統(tǒng)服飾表現(xiàn)出的異域古風(fēng),到過(guò)渡期佛教服飾與西域服飾結(jié)合所呈現(xiàn)出的盛世華彩,再到晚期受南方影響全面漢化的修長(zhǎng)隨意,其變化記錄了佛教的中國(guó)化進(jìn)程。綜上所述,云岡石窟佛像的裝束,既有早中期繼承印度服飾配飾的特征,又有中晚期逐漸采用中原服飾配飾的表現(xiàn),兩者相互對(duì)照和結(jié)合,再次印證了云岡石窟佛教服飾藝術(shù)風(fēng)格過(guò)渡至中原風(fēng)格的歷程。

二、云岡石窟佛教服飾的內(nèi)涵特色及其意義

云岡石窟中有許多富有內(nèi)涵的文化元素,蓮花這一元素是同時(shí)期最具特色的一種,在云岡石窟修建的年代,蓮花紋飾是很罕見(jiàn)的,這說(shuō)明云岡石窟與佛教的關(guān)系密不可分。蓮花在佛教藝術(shù)中是圣潔和美好的化身,在云岡石窟的建造中,就被多次使用。佛教忍冬紋飾和佛教故事的展現(xiàn),都使云岡石窟成為反映佛教文化的世界瑰寶。

云岡石窟不同時(shí)期的建造與開(kāi)鑿特征,與佛教文化傳入中國(guó)的歷程是相呼應(yīng)的。佛教在漢代傳入中國(guó),并不是中國(guó)的本土宗教。佛教開(kāi)始傳入中國(guó)時(shí)受到了很多阻礙,最早的佛教被統(tǒng)治者認(rèn)為是迷惑百姓的有害文化,較為排斥。太平真君七年(446年),我國(guó)掀起了歷史上第一次滅佛運(yùn)動(dòng),佛教在我國(guó)的傳播遭受極大打擊。太武帝去世后,文成帝即位,下詔復(fù)興佛教,正是在這時(shí),我國(guó)第一次開(kāi)始修建佛窟。此后,北魏大興修建佛窟,在統(tǒng)治者的大力支持下,佛教也以飛快的速度在中國(guó)發(fā)展起來(lái)。這一時(shí)期,不僅修筑佛寺、佛窟,各種譯經(jīng)、誦經(jīng)活動(dòng)也大為興盛。佛教逐漸與儒、道兩教共同成為人民精神信仰的一部分。佛教在促進(jìn)民族文化交流中起到了不可磨滅的作用,所以得到了統(tǒng)治者的認(rèn)可,逐漸成為中國(guó)化的佛教,成為聯(lián)系各民族和聯(lián)系人民與統(tǒng)治者的紐帶。作為一種藝術(shù),佛教文化以其獨(dú)有的魅力受到統(tǒng)治者和人民的推崇,而佛教在中國(guó)的傳播進(jìn)程也推動(dòng)了云岡石窟的建造和完善,這兩者共同為我們留下了云岡石窟佛教造像這樣獨(dú)一無(wú)二的藝術(shù)寶庫(kù),其包含的無(wú)窮價(jià)值值得繼續(xù)挖掘。

作者簡(jiǎn)介

史林玉,1998年生,女,山西大同人,碩士研究生,研究方向?yàn)檎Z(yǔ)用學(xué)。

通訊作者:高曉梅,1971年生,女,黑龍江佳木斯人,佳木斯大學(xué)人文學(xué)院副教授,研究方向?yàn)闈h語(yǔ)言文字學(xué)。

參考文獻(xiàn)

[1]鄒璐.云岡石窟佛教造像服飾風(fēng)格的中國(guó)化演變[J].中國(guó)宗教,2020(6):72-73.

[2]文莉莉.云岡石窟佛教文化研究[J].文物世界,2020(2):42-44.

[3]劉芳.試論北魏佛教服飾的世俗化表現(xiàn)—以云岡石窟為中心[J].美術(shù)大觀,2019(12):64-67.

[4]喬建奇,楊俊芳.云岡石窟飛天服飾研究[J].山西大同大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2014(2):28.