新工科背景下精密機械與儀器設計課程教學探索

王小章 王晶 梁霖 李想 時雪皎 楊萍 趙立波

摘 ?要:新工科教育是推動高校工程教育改革的新舉措,而深化課程教學改革是提高教學效果,培養具有創新創造能力的技術人才,以及實現工程教育改革目標和進一步發展的必然選擇。通過對新形勢下精密機械與儀器設計課程教學中存在的問題進行梳理和分析,總結課程教學過程中存在的問題為內容散、講授多、考核差等。按照新工科教育改革的要求,分別從課程內容、教學方法、考核方式、課程設計、課程思政五個方面進行探討,說明精密機械與儀器設計課程教學改革的方向和要求。

關鍵詞:測控技術與儀器;新工科教育;教學改革;精密機械與儀器設計

中圖分類號:G642 ? ? ?文獻標志碼:A ? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2022)15-0019-04

Abstract: New engineering education is a new measure to promote the reform of engineering education in universities, and deepening the teaching reform is an inevitable choice to improve the teaching effect, cultivate technical talents with innovative and creative ability, and realize the reform goal and further development of engineering education. Based on the analysis of the problems existing in the teaching of Precision Machinery and Instrument Design course in the new situation, some main problems existing in the teaching process are summarized, such as scattered content, too many lectures, poor assessment and so on. According to the requirements of the new engineering education reform, five aspects of curriculum ideology and politics, curriculum design, curriculum content, teaching methods and assessment methods are discussed, which explain the direction and requirements of the teaching reform of precision machinery.

Keywords: Measurement and control technology and instruments; new engineering education; teaching reform; Precision Machinery and Instrument Design

新工科建設是新科技革命和產業變革形勢下推動高校工程教育改革,培養創新型、復合型工程科技人才,支撐我國高等教育強國目標的必然要求。新工科教育的要求體現在新理念、新結構、新模式、新質量和新體系五個方面[1]。這些要求不僅涵蓋對傳統工科專業進行改革后的新模式建設,也包括全新工科專業的開設。新工科同時也提倡開展多學科的交叉與融合,培養綜合性“雙創”人才[2]。開展新工科教育,需要從多方面深入地推進教學改革來提升教學效果和學習效率,已成為高等工科教育內涵發展的核心任務。

精密機械與儀器設計是面向測控技術與儀器專業開設的專業基礎課,主要內容包含工程材料、精密機械設計、誤差理論、儀器設計原則和方法等。課程教學目標包括:(1)掌握常見機構的基本特性和設計方法,具有精密儀器機構設計的基本理論知識,培養分析和解決問題的能力;(2)運用所學的設計方法和理論解決精密機械與儀器設計的實際應用問題,制訂技術路線和實施方案,培養不同應用領域中檢測設備、測試技術和儀器的研發能力;(3)加強科學知識與工程實踐結合,提高對精密機械與儀器設計中所涉及的工程問題進行識別和研究的能力,培養工程意識和創新能力。通過課堂講授、實驗、課程設計等環節,讓學生學習常見機構的特點和設計方法、零部件的設計計算以及儀器精度設計過程,具備測控儀器結構設計能力,并注重理論知識的應用和解決問題能力的培養。然而學生反饋和教學數據分析表明,現行的教學工作已不能實現課程目標的預期達成度,更無法適應新工科背景下的培養需求,教學改革勢在必行。雖有采取網絡技術的MOOC翻轉課堂和線上線下混合教學模式探索和嘗試,但仍需要對課程教學活動作進一步的分析和總結[3-4]。本文對精密機械與儀器設計課程教學中存在的問題進行梳理,分析新工科教育背景下測控儀器專業教學的目標和新要求,探討新培養模式下專業課程教學改革的新方法和新舉措。

一、課程教學存在的問題

精密機械與儀器設計課程是在講述精密機構和儀器精度理論的基礎上,培養學生的工程意識和創新設計能力。在課程教學和實踐環節上仍存在許多問題和不足,如課程內容散亂、缺乏知識主線、教學授課多、實踐操作少、考核方式單一,等等,已不能適應新工科教育的要求,亟需進行梳理和整合。

(一)課程內容廣、散、亂

本課程是在整合多門課程內容后形成的專業基礎課,包括了工程材料、機械原理、機械設計、誤差理論、儀器設計原理以及典型儀器結構等,各部分內容相互聯系卻又自成體系,成為一個個相對孤立的知識點。由此可見,課程所涉及的知識范圍廣、知識點散、缺乏有效的關聯主線,沒有形成一個完整的知識體系。相對松散的知識結構同時對教學過程和教學效果都帶來不利影響,不便于系統性地組織和開展教學活動,教學效果更無法有效的保障。學生不能通過關聯性的知識推導來加強對理論知識的理解,只能采取被動式跟隨學習,缺少主動參與的體驗,最終導致學習效果不佳。多次課程考試成績分析顯示,課程目標達成度都低于預期的目標。

(二)講授多、實踐少

在內容多、課時少的實際情況下,課程教學更多地采用課堂講授方式,實踐環節則僅安排了課內實驗和課程設計兩部分。其中課內實驗以認知和驗證性實驗為主,缺少綜合性實驗。課程設計一般在課程結束后3周內進行。整個設計過程中,學生不僅要對設計題目詳細了解,而且完成相應的設計計算和說明書撰寫,存在時間短、任務重等問題,導致整個設計過程都在疲于完成各類近乎程序化的任務。設計作業多以生搬硬套設計手冊和課堂知識為主,缺乏對設計題目的深入思考和更具有創造性方案的嘗試,無法有效支撐學生解決復雜工程問題能力與非技術性能力的培養。

(三)考核方式單一

現有的考核方式仍基本沿用了期末考試的方式進行學業成績評定。這種以試卷為主的考核方式,形式單一,評價效果差,已不能全面地反映課程教學目標的達成度。試卷只能體現出學生對所學知識的背誦能力,通過死記硬背、考前突擊的方式通過考試,并不能反映對整個課程知識體系的理解貫通和綜合應用能力,也與課程教學目標相差甚遠。另一方面,本課程涉及的知識內容較多,試題形式和難易程度把握困難,無法做到全面檢驗學生的學習效果。課程組雖然已通過減少單純知識記憶型題目,增加綜合性應用題型比例的方式對試題形式進行改進,但仍無法達到預期的考核目標。

二、課程教學改革對策

精密機械與儀器設計知識內容廣、體系大,涉及的學科門類多,需要將不同學科的知識點融合起來才能真正掌握精密儀器設計的理論知識和內涵要求。為達到新工科教育培養創新型、復合型技術人才的要求,需要從課程內容、教學方式、考核方式、實踐環節和課程思政等方面進行全面設計,改善課堂教學以提高學習效率。

(一)重組課程內容,構建系統性知識體系

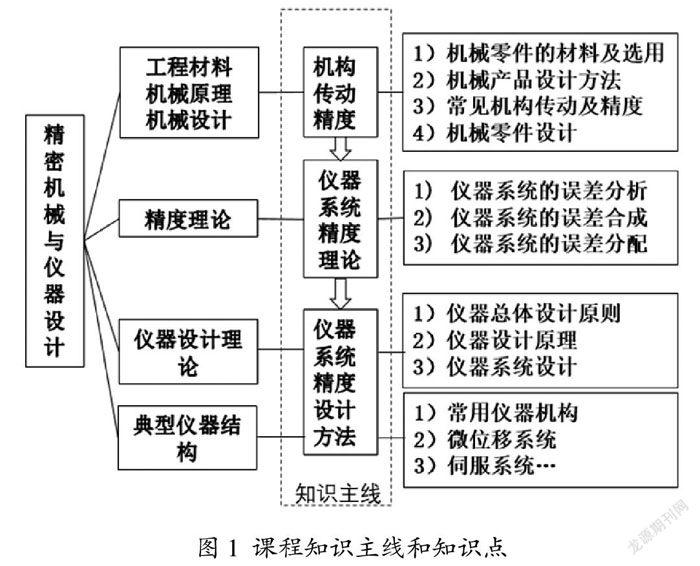

本課程內容是由多門課程整合而來,但僅是依照專業培養需求對不同課程內容進行相應的縮減調整后形成的專業課程。雖然能滿足專業培養的知識需求,但各部分內容只是簡單地組合在一起,缺少系統性知識主線關聯,而沒有形成完整的知識體系。因此在課程內容重組時選擇“誤差和精度設計”為主線對各章節進行整合。在連桿、凸輪、齒輪、螺旋機構等章節,除了基本的傳動特點和應用場景外,不再強調受力、強度、效率等傳動方面的計算問題,更多地突出機構傳動規律和誤差問題,研究提高傳動精度的設計方法。誤差理論章節則對儀器的誤差進行系統性研究,分析各種誤差來源、合成以及分配策略,以提高儀器的整體精度。儀器設計理論部分則以精度設計理論對設計過程提供指導,保障整個設計過程順利進行。課程內容、知識主線、主要知識點如圖1所示。

圖1 課程知識主線和知識點

課程內容重組可按照不同的知識點屬性,將其分為不同的層次分別教學[5]。根據不同的知識屬性可將課程知識分為基礎理論、綜合應用、實踐掌握、創新創造四個層次,分別采取不同的策略進行知識整合。對屬于必須掌握的基礎理論知識,需要進行詳細的理論講解和實證,便于學生準確地掌握。對綜合應用知識,則輔以成功應用的工程實例進行說明,保證學生通過思考后能夠正確理解和接受。對于需要通過實踐才能掌握的知識,則需安排相應的實驗環節,讓學生在實際操作中對知識點有準確的感受和把握。最后,對于屬于創造創新性知識,則需多聯系科學發現、科研進展狀況,引入不同學科知識和多樣化的設計方案,提高學生的學習興趣,達到促進“雙創”能力培養的目標。

(二)改革教學方式,加強綜合性實踐訓練

本課程教學具有很強的實踐性和課堂展示性,灌輸式教學已無法對全部知識點做出講解,更不利于學生獨立思考和創新能力的培養。改變重講授、輕實踐的教學模式,將具有高實踐性的知識改為實驗教學。通過教學和實踐的不同減增,改變的不僅是知識獲取方式,也更符合學生的認知規律。教學方式的改變不僅僅是講授時間上簡單地減少,還應按照不同的知識層次開展教學,改善課堂氛圍提高學習效果。對已經詳細解釋的基礎知識,減少講解鼓勵學生自學、自查、自糾,達到掌握的目的。對于綜合應用知識,需要通過對應用實例講解去啟發學生進行討論和探索,提高學習熱情和參與度以提高教學效果。實踐環節則不僅有實際實驗操作,還可以進行虛擬實驗,通過觀察驗證等方式獲取知識,同時必須增加綜合性實驗和課程設計環節,培養學生的多學科交叉能力和復雜工程問題解決能力。對于創造創新性知識,更多地鼓勵學生自由探索,充分調動他們的學習興趣和獨立思考精神。

(三)多樣化考核方式,注重學習過程評價

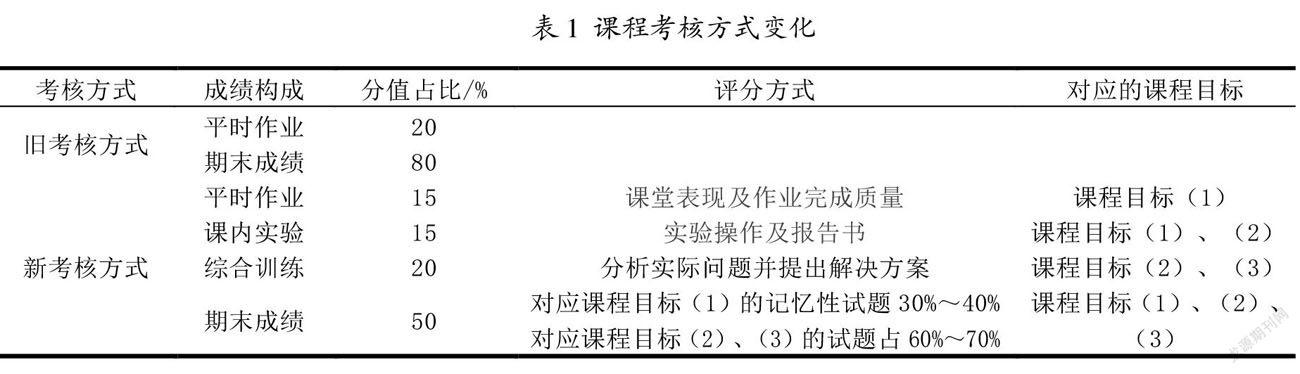

課程考核用于檢驗學生對課程知識的掌握程度和運用能力,評定課程教學目標的達成度。為全面檢驗課程教學情況提高實踐環節權重,這里將學習成績和課程設計分別考核。學習成績主要反映對課程知識掌握和綜合運用情況,主要構成部分有平時作業、課內實驗、綜合訓練、期末成績,所占總成績的比例分別為15%、15%、20%和50%。課程考核方式變化見表1。除了增加課內實驗和綜合訓練環節外,期末試題類型也進行改變。以知識記憶為主的題目只占試題總分的30%~40%,而以考察學生知識運用能力的分析、設計類題目則占比60%~70%,大大提高分析和解決問題能力的考核。最終的評定成績將用于計算各個課程目標的達成度,并用于對課程整體教學效果的評價。

(四)改革課程設計,突出創新能力培養

為加強課程設計綜合實踐的學習效果,課程組從設計題目、組織實施、考核方式三方面進行了改革嘗試。設計選題上改變了已往采用的大載荷機械傳動強調力和強度計算校核,突出儀器專業所需要的輕載機構,更加注重傳動精度和結構設計。如選用機械式百分表、壓力表、光學比較儀、二維精密平臺等,在滿足課程目標要求的前提下,鼓勵學生進行探索性研究——引入光、電、控制等知識進一步提高機構的精度。課程設計時間由3周延長到15周,改集中進行為分散時段開展,避免因時間倉促而引起的照抄作業、敷衍了事的情形。在課程開始后就布置設計任務,每周安排定期檢查設計進度并對所面臨的問題進行集體討論。在時間充裕的基礎上,允許自主提出具有實際應用背景的設計題目和嘗試更具有創新性的方案,充分調動學生參與課程設計的積極性。在組織方式上鼓勵以項目小組方式完成任務,通過組內分工協作逐步培養團隊意識和合作精神。考核方式除了提交設計報告、圖紙、說明書等相關資料外,特別設置小組答辯環節對整體設計任務完成情況和個人的貢獻分別進行評定,杜絕抄襲現象。答辯環節的資料整理和講述進一步鍛煉了學生的獨立思考和表達能力。

(五)加強課程思政,堅持“立德樹人”根本任務

課程思政是當前高校專業教育改革的新趨勢[6-7]。在專業課程教學中對學生進行價值觀、職業素養和愛國主義教育是新工科教育培養高素質綜合型人才的必然要求。因此需要充分梳理、挖掘課程教學環節中蘊含的思政元素,并轉化為教學載體融入專業課程,“潤物細無聲”,為課程教學引入新內容、新問題、新思考。例如在機構傳動教學中引入中國古代機械設計輝煌成就:地動儀、木牛流馬等,以及現代國家重大裝備包括大飛機、高鐵、航空器等,提高對中國文化的自信、自豪和自強的意識。進一步通過機械史與國家歷史結合,讓學生真實地感知“落后就要挨打”“科學技術是第一生產力”,面對困難需要明白所肩負的責任,并具有勤奮鉆研的奮斗精神。

在課程設計環節,引入世界工程科技歷史上由于細小誤差導致的嚴重后果和災難事例,教導學生一個工程師所應具有的職業操守:高度的責任感和嚴謹細致的態度。實驗和課程設計中鼓勵學生進行團隊合作,不僅是培養他們的團隊意識和協作能力,更注重通過相互間的交流、溝通、協調過程促進對團體行為做出哲學性的思考,形成正確的判斷力和價值觀。強化課程思政需要對課程教學活動進行改革,不斷挖掘新的思政元素并融入教學,真正做到學習工程科學技術的同時“立德樹人”。

三、結束語

新工科教育要求改革高校工程教育,培養適應新形勢的工程技術人才。全面深入開展課程教學改革是提高教學效果、推動工程教育內涵發展的必然選擇。本文通過對精密機械與儀器設計專業基礎課教學中存在的問題進行梳理和總結,從課程內容、教學方法、考核方式、課程設計、課程思政五個方面分別進行探討,說明了精密機械課程教學改革的要求和方向。課程內容重組將散亂的知識點整合為完整的體系,突出專業特點,適應教學要求。課程教學中需改變重講授、輕實踐的方法,分層次分類別地開展教學活動。考核方式則改變單一考試為多環節考察,分別評價課程教學目標的達成度。課程設計應體現實踐環節要求,提升學生參與程度和學習效果。課程思政通過將知識背后的思政元素融入課堂,對提高學習興趣、培養職業素養和愛國精神都有重要意義。深化教學改革需要按照新工科教育的新理念和新模式展開,全面提升教學效果,培養具有創新意識的綜合性工程技術人才。

參考文獻

[1]陸國棟,李拓宇.新工科建設與發展的路徑思考[J].高等工程教育研究,2017(3):20-26.

[2]李少年,魏列江,梁金梅,等.測控技術與儀器專業新工科實踐教學體系構建探索[J].大學教育,2020(12):53-55.

[3]許賢澤,徐逢秋,魯興.精密機械設計MOOC+翻轉課堂教學模式研究[J].大學教學,2020(6):60-62.

[4]周怡琳,孔志剛,姚燕,等.基于線上教學平臺的《精密機械與儀器》混合教學模式的改革探索[J].高教學刊,2020(20):84-86+89.

[5]李慶玲,李艷.《精密儀器設計》課程教育中的多層次教育探索[J].科技創新導報,2017(33):215-216.

[6]朱明.面向“中國制造2025”的課程思政教學改革探究[J].科教導刊,2019(27:)77-78.

[7]金曉怡,張航,杭魯濱.“新工科”背景下《機械設計》課程思政教學建設[J].教育教學論壇,2019(42):34-35.