基于勝任力模型的全媒體新聞傳播人才培養模式研究

李芊 周鳳姣

【摘 要】媒體融合進入縱深發展階段,傳媒行業卻存在人才缺口,尤其體現在人員能力與工作需求的不匹配。為解決人才市場供給不平衡問題,諸多新聞傳播院校承擔了培養和輸送人才的重擔。通過引入勝任力模型,從知識技能、社會角色、自我概念、特質和動機五方面提出全媒體時代高校培養新聞傳播人才的建議,力求培養出快速適應新環境下市場需求的新聞傳播專業人才。

【關鍵詞】全媒體時代;人才培養;新聞教育;勝任力模型

2014年,媒體融合上升至國家戰略,歷經多年發展,我國媒體融合已從簡單“相加”到平臺“相融”再到“縱深發展”,進入重點突破的“深水區”和決勝階段。2020年,中央全面深化改革委員會第十四次會議強調,要打造一批具有強大影響力和競爭力的新型主流媒體。習近平總書記也提出“媒體競爭關鍵是人才競爭,媒體優勢核心是人才優勢”。

但當前面臨的突出問題是,全媒體人才的增長速度趕不上媒體融合發展的速度,全媒體人才緊缺的現實問題制約了融合實踐前進的步伐。傳統媒體人才轉型升級需要花費大量的時間和精力,傳統媒體思維一時難以轉變,于是全媒體時代新聞傳播的人才培養重擔就落在眾多新聞傳播院校上[1]。所謂“人才匱乏”,本質上是人員能力與實際工作需求的不匹配,新聞傳播學生無法滿足傳媒行業要求。因此,全媒體時代新聞傳播人才培養教育亟須從更深層次的人才勝任力方向出發,通過構建新聞傳播人才培養勝任力模型,優化現有教育培養工作。

一、文獻綜述及勝任力模型引入

(一)文獻綜述

關于勝任力,目前學界并無統一定義,但學者們形成的共識是,勝任力是區分卓越成就工作者與普通工作者個人的深層次特征[2],它既可以是知識技能、自我形象,也可以是動機、特質、態度和價值觀等任何可以被考量的個體特征。“勝任力”(Competency)一詞最早出現于哈佛大學教授戴維·麥克利蘭(David McClelland)發表的《測量勝任力而非智力》一文中,他否認智力是影響工作績效的決定因素,認為個人所具有的態度、特質、認知等才是影響工作績效的關鍵因素[3]。

經過多年發展,勝任力已經被廣泛應用于多種職業體系,我國也陸續建立了政府公務員、企業高層管理者、人力資源管理者、學校管理者、營銷人員等職業勝任力模型。近年來,學者們開始關注高校學生勝任力的培養與研究,如胡曉龍等(2020)基于勝任力理論,梳理高校創業型人才培養現狀,提出現有創業型人才培養體系存在的問題,并從創業特質、創業驅動、創業知識、創業技能等四項勝任力特征層次提出參考方案[4];朱軍等(2020)從勝任力模型出發,認為數字出版人才培養需要針對更深層次的社會角色、自我概念、特質和動機等方面來認識人才勝任力問題,優化現有人才培養工作[5];許菡(2019)通過對電子商務專業畢業生及用人單位進行調研,構建了電子商務專業勝任力素質模型,從增強職業素養教育、構建專業教學體系、改革教學實踐環節等方面提出了高校電子商務人才培養模式的改革建議[6]。此外,還有學者進行新媒體編輯勝任力模型構建研究[7](周暢,2019)、新聞記者勝任力結構研究[8](江日輝,2010)等。

在世界百年未有之大變局環境下,全媒體時代新聞傳播人才的培養對講好中國故事,傳播好中國聲音至關重要。在現有文獻中,以勝任力模型為理論基礎的高校新聞傳播人才培養研究相對稀缺,因而,全媒體時代基于勝任力模型來培養新聞與傳播人才十分必要。

(二)勝任力模型引入

麥克利蘭將個體特征分為知識、技能、社會角色、自我概念、特質和動機6個層次,這6個方面的勝任特征組成一個整體的勝任力結構。其中,知識和技能水平可以通過培訓來提高,社會角色和自我概念也能通過培訓實現改變,但這種培訓相比前者要困難;最難通過培訓改變的是特質和動機,它們處于人類人格結構的最隱秘處,難以進行培訓和發展。

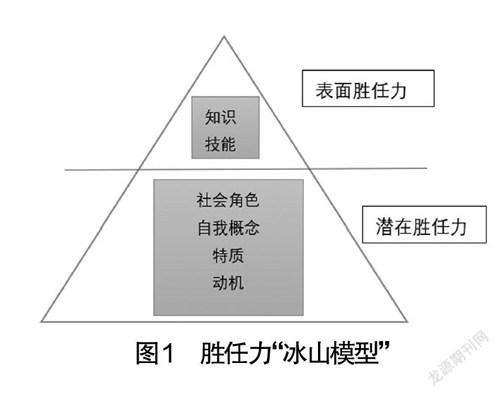

1.冰山模型

勝任力模型是指擔任某一特定角色所需具備的勝任特征總和[9]。學者們一般用“水中漂浮的一座冰山”來描述前文所述特質,由此開始構建勝任力模型。在“冰山模型”(如圖1所示)中,知識和技能處于水平面以上,是容易被看見、相對較表層的個人特征,而社會角色、自我概念、特質、動機則隱藏在水下,是個性中處于深層和中心的部分,潛在勝任力決定人們行為表現。

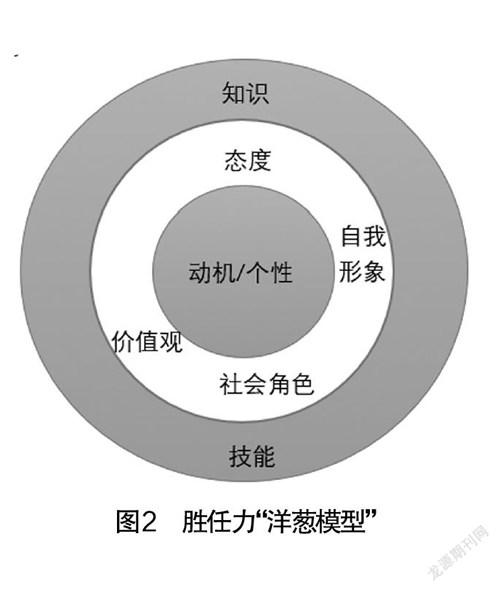

2.洋蔥模型

“洋蔥模型”(如圖2所示)由Richard Boyatzis 在“冰山模型”基礎上發展而來,與“冰山模型”相比,“洋蔥模型”更能清晰展示從表層到核心不同層次勝任力特征的結構。“洋蔥模型”最外層為知識和技能,最容易通過培養達成所需;逐步聚集為態度、社會角色、自我形象與價值觀和個性,這些特征培養相對知識和技能培養來說較難,最為困難的是培養動機特征,動機處于最核心位置,一般情況下難以挖掘和發展。

3.勝任力辭典

1989年,麥克利蘭依據人們在日常生活中的行為表現,提出21項勝任素質要素,包括知識與技能、社會角色、自我概念、特質和動機等特點,由此形成企業工作者的勝任素質辭典。值得注意的是,勝任素質辭典具有廣泛適用性,運用普適性標準有助于提高企業勝任素質研究的精確度,但無法取代企業的實際研究。

綜上所述,通過對比3種勝任力模型,可以發現,“冰山模型”“洋蔥模型”更適用于全媒體時代的新聞傳播人才培養研究。下面將基于“冰山模型”,從知識與技能、社會角色、自我概念、特質和動機5個方面,探討全媒體時代的新聞傳播人才培養路徑,為高校人才培養提供參考。

二、以勝任力為導向的全媒體新聞傳播人才培養路徑

(一)知識技能:“全能記者”的專業培養

全媒體時代的到來極大改變了新聞業態,傳統媒體已基本完成數字化轉型,并全面實行全媒體戰略。科技進步必然輻射各個行業,業界之變則必然帶動學界教育。傳統媒體時代,記者編輯各司其職,互不干擾。而全媒體的特質,對從業人員提出了更高的要求,全媒體時代需要全能人才。從全媒體新聞傳播人才培養工作來說,可以通過以下幾種方式提高基礎知識技能。

一是注重基礎技能的培養。傳統媒體工作者只需要精通一項就可進行媒體工作,如文字記者善于文字寫作,攝像師擅長拍攝照片或視頻,后期制作掌握剪輯技巧等。全媒體時代并不否認傳統媒體時代記者編輯的技能,但它需要的是從紙媒記者轉型后的綜合型人才,這也為高校人才培養提供了準確方向。因此,高校在開展教學時應當重視學生對新聞傳播基礎技能的學習,均衡教育采、寫、編、評、攝環節,以“樣樣精通”為目標,力爭使學生至少掌握兩項新聞采編技能,培養一批“既懂傳統媒體,又會玩新興媒體,既有文字寫作功底,又有圖像制作能力的復合型人才”[10]。

二是高校新聞傳播院系要以技術發展為方向,增設新聞技術新課程,以此融入移動互聯時代的媒介生態環境中。如今,5G、區塊鏈等技術飛快發展,在新聞傳媒業中的應用也逐漸成熟和普及,“以技術為導向的課程改革成為新聞傳播教育改革的核心內容”[11]。傳播學者周茂君對55個新聞傳播院系的調查顯示,有82.42%的院系在近年增加了新媒體技術類平臺課程[12]。高校既要重視學生對新科技的學習,盤活技術資源,又不能讓學生產生“本領恐慌”情緒,更要教育學生在技術變革中堅守原則和底線,善于借力新技術傳播正能量。

(二)社會角色:從學生到新聞人、傳媒人的轉變

當一名新聞學子真正走向社會,走進傳媒業時,他的身份就不再是學生,而是一位職業工作者。初出校門的學生能夠盡快適應職場,本質上也是對高校人才培養的一種考驗。因此,高校新聞傳播院系可在日常教學中有意識提高學生的社會適應能力。

一是重視職業生涯規劃教育,提高新聞學子的職場認知能力。職業生涯規劃的主體是學生,教師在其中主要起著引導作用。調查顯示,職業規劃課程主要開設在大學一年級,且授課教師主要為創新創業教師,與新聞傳播專業并無密切聯系。大部分的大一新生對未來的職業方向認知較弱,這也就影響了他們對該課程重要性的判斷。因此,新聞傳播院系除請就業指導老師進行授課之外,應當重視新聞傳播專業教師自身經歷的分享;或舉辦校友論壇,邀請本專業校友優秀代表與學生分享個人奮斗經歷,分析傳媒業就業形勢,以此深化新傳學子對就業前景的認知和目標的確定。

二是加強校媒合作,在實踐中使學生提前適應社會職場。目前,大部分新聞傳播院校都會與當地報社、電視臺等媒體建立合作關系,高校為媒體輸送傳媒人才,媒體為學生提供實習平臺和實踐基地。新聞傳播學的連年擴招,學生越來越多,而主流媒體并沒有隨之增加,導致學生校外實習機會愈發緊缺或實習流于形式。為此,新聞傳播院系應更新觀念,主動對接社會發展需求,開拓更多合作目標和合作形式,并及時聽取實習學生反饋,并做出應對之策。

(三)自我概念:在個人與社會的發展中實現自我完善

英國學者庫利認為自我與社會是相互聯系、難以分割的,個人在與社會的相互作用中實現自我發展和完善。新聞傳播人才培養工作需要幫助學生及時認識自我,可以從下述兩方面著手推進。

一是加強體育鍛煉,增強身體素質。早在新中國成立時,毛澤東同志就做出指示:“要使青年身體好,學習好,工作好。”現代社會節奏加快,沒有一個健康的體魄無法勝任復雜的工作。對于一位新聞人來說,打鐵“急”需自身硬,外出采訪時需攜帶齊全裝備,采訪結束后要寫稿、配圖、剪輯音視頻,制作完成后要分發至不同平臺,這些工作都需要強大的體力支撐。全媒體時代,高校想培養一批優秀的全媒體記者,就必須注重學生的體育鍛煉,增強學生體質,塑造健康體魄。

二是提高自主創新能力,轉變思維方式。創新是一個民族進步的靈魂,是一個國家興旺發達的不竭動力。在新聞傳播領域,創新主要意味著在全媒體環境中轉變媒介觀念、拓展傳播平臺。我國的新聞學子要主動學習運用多種手段方法,致力于提升新聞輿論工作的傳播力、影響力、引導力、公信力[13]。習近平總書記指出,互聯網主要是年輕人的事業[14]。因此,新聞院校要以互聯網為跳板,將我國的新聞學子培養成一支敢闖、會創、思維活躍的“傳播主力軍”。

(四)特質:因材施教

早在2000多年前,中國“至圣”孔丘就主張“因材施教”,認為教師要在了解不同學生的認知水平和自身素質后,選擇適合他們特點的學習方法,并進行針對性教學。當今青年一代,一出生便擁抱互聯網,個體差異較大,但同時也存在一致性。新聞傳播人才的培養應“求同存異”,從“同”和“異”雙方面發力。

同,同在通識教育,踐行課程思政。中國新聞教育事業始于中國共產黨建立之時,它自誕生起就重視通識教育對人才培養的重要性。習近平總書記在2019年的學校思想政治理論課教師座談會上強調:“未來30年,我們培養的人要能夠完成‘兩個一百年’的偉業。”我國新聞媒體是“黨和人民的喉舌”,特殊的工作性質要求媒體工作者擁有堅定的政治立場和態度。全媒體時代的新聞傳播人才培養工作要求專業教師堅持馬克思主義新聞觀,以專業知識作為理論支撐,將思想政治教育融入專業課堂,幫助樹立學生政治意識和正確價值觀。

異,異在教學環節的設置,新聞傳播專業的學生既要系統學習理論知識,更重要的是掌握實際工作能力。新聞傳播院校應重視應用型人才的培養,將專職教師課堂教學與資深新聞從業者經驗傳授相結合,使新聞實務教學真正實現理念與經驗的融合。此外,當代媒體系統更多需要復合型人才,這就要求院校在安排教學課程時不能局限在老學科范圍內,要敢于并善于開設其他院系專業課程,如大數據、計算機、經濟、法律等,實現新興學科交叉學習。因而,新聞傳播院校教師在專業教學過程中要適當提高實踐教學的比重,考核方式多元化,除考核個人能力外,還應當在團隊合作方面提出考核要求。

(五)動機:實現自我認同,維護自我價值

當代大學生個性張揚、特點鮮明,不拘泥于傳統,關注自我發展和自我提升。新聞傳播院校面對學生深層次的需求時,可通過培養學生的愛國主義情懷和提倡參與競賽來幫助學生形成良好的自我意識。

培養愛國主義情懷。在百年未有之大變局環境下,對于新時代新聞記者而言,要從黨和人民的立場出發,關切國家命運、關心人民福祉。新聞傳播院校學生的培養不能單靠理論課堂“紙上談兵”,只有根植于中國土壤,切身實踐,才能深刻領悟中國特色社會主義道路的厚重歷史和意義,才能在新聞實踐中加深對道路自信、理論自信、制度自信、文化自信的理解,深化愛國主義情懷。

幫助學生樹立積極的奮斗目標,講好中國故事,傳播好中國聲音。習近平總書記曾多次強調對外傳播工作對塑造我國國家形象的重要性,全球化時代,如何向世界展現更真實、更全面、更立體的中國,是每位新聞學子應該思考的問題。因此,新聞傳播院校在進行人才培養時,要重視培養新聞學生的國家榮譽感,為推進中國故事和中國聲音的全球化表達貢獻自己的一份力量,使學生在中國特色社會主義的偉大實踐中實現人生價值。

三、結語

新聞傳播事業是溝通人民與國家、人民與社會、國家與國家的橋梁和紐帶,全媒體時代下,傳媒人才的作用愈發顯著。青年一代是國家的希望,民族的未來,高校對新聞傳播人的培養成為義不容辭的責任。一線教師應清晰認識到,高質量傳播內容的生產能力不僅取決于生產者的信息傳播專業能力,更依賴于信息傳播者的綜合素養,甚至是對新媒體條件下社會問題及其發展變化的深刻認識,從而行之有效地培養能快速適應市場需求的新聞傳播專業人才。

參考文獻

[1]胡正榮,李荃.創新體制機制,培養全媒體人才:媒體融合邁向縱深發展的“任督二脈”[J].青年記者,2020(27):21-22.

[2]江日輝.新聞記者勝任力:結構、測量及作用機理研究[D].武漢:武漢大學,2010.

[3]McClelland D C,Testing for Competency Rather Than Intelligence [J].American Psychologist,1973(28):1-14.

[4]胡曉龍,石琳,馬安妮.基于勝任力模型的高校創業型人才培養模式研究[J].黑龍江高教研究,2020(7):106-110.

[5]朱軍,張文忠.基于勝任力模型的數字出版人才培養優化探究[J].新聞知識,2020(4):62-67.

[6]許菡.基于勝任力模型的電子商務專業人才培養模式研究[J].企業科技與發展,2019(10):91-92.

[7]周暢.我國新媒體編輯勝任力模型構建研究[J].出版科學,2019(5):39-44.

[8]江日輝.新聞記者勝任力:結構、測量及作用機理研究[D].武漢:武漢大學,2010.

[9]柏雪,陳茫.數據館員勝任力模型構建研究[J]. 圖書館工作與研究,2021(5):23-31,41.

[10]郭佳楠.融媒體時代新聞專業教育的“變”與“不變”[J].教育現代化,2018(41):74-75.

[11]李興博. 新聞傳播人才培養的三個著力點[N].中國社會科學報,2020-06-12(003).

[12]周茂君,羅雁飛.我國新聞傳播學本科專業核心課程設置研究:基于55家院校調查數據[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2019(8):157-162,168.

[13]高曉虹,趙希婧.守正創新:我國新聞傳播教育理念探索與實踐轉型[J].中國出版,2020(14):3-9.

[14]習近平. 在網絡安全和信息化工作座談會上的講話[EB/OL].(2016-04-25). http://www.cac.gov.cn/2016-04/25/c_1118731366.htm.

(編輯:覃世默)

作者簡介 ? ?李芊,湖南工商大學文學與新聞傳播學院副教授,博士,碩士生導師;周鳳姣,湖南工商大學文學與新聞傳播學院新聞與傳播專業,碩士研究生在讀

基金項目 ? ?湖南省研究生省級教改項目“基于‘三輪驅動六導向’的新聞與傳播復合型應用人才培養模式研究”(編號:2019JGYB241);湖南省教育廳教學改革研究項目“基于文化自信的‘文化市場營銷學’課程思政模式設計與實踐”(編號:HNJG-2021-0738)。