女性形象傳播與中國國家形象建構(gòu)關(guān)系探析

摘要:女性故事是中國歷史發(fā)展進(jìn)程的重要構(gòu)成,女性形象也是國家形象的重要折射與體現(xiàn)。文章立足于人民日報(bào)、澎湃新聞兩大新聞媒體共計(jì)120篇對新冠肺炎疫情期間女性醫(yī)務(wù)工作者的報(bào)道樣本,基于學(xué)者臧國仁的高中低層次框架理論,探析報(bào)道中呈現(xiàn)的中國女性醫(yī)務(wù)工作者形象及其背后折射的多重國家形象。結(jié)果表明,抗疫期間媒體對女性醫(yī)務(wù)工作者的報(bào)道打破了傳統(tǒng)報(bào)道對女性的偏見,彰顯了其守崗敬業(yè)、向險(xiǎn)逆行、溫暖親和的獨(dú)特形象,折射出民主進(jìn)步、富有人文關(guān)懷、致力于構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的中國大國形象。在此基礎(chǔ)上,筆者進(jìn)一步提出講好中國女性故事,傳播好中國國家形象的“四多”對策:多主體設(shè)置女性議題、多角度創(chuàng)新敘事方式、多形式呈現(xiàn)女性形象、多學(xué)科交叉開展女性研究,以提升中國國家形象的建設(shè)和傳播效果,促進(jìn)我國對外傳播事業(yè)的發(fā)展。

關(guān)鍵詞:女性形象;國家形象;新冠肺炎疫情;女性醫(yī)務(wù)工作者;框架理論

中圖分類號:C913.68 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1674-8883(2022)07-0049-05

2020年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情,在短時(shí)間內(nèi)迅速傳播至全國各地,極大程度沖擊了社會(huì)公共衛(wèi)生體系,對公眾生活造成了深刻影響。直至今日,“德爾塔”“奧密克戎”等新冠變異毒株仍不斷肆虐,威脅著全人類的生命安全與健康。“抗疫”成為中國社會(huì)近年來的一大核心議題。

在這場人類與病毒的較量中,女性扮演了極為重要的角色。根據(jù)上海婦聯(lián)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),女性在奮戰(zhàn)一線的抗疫團(tuán)隊(duì)中占據(jù)了相當(dāng)?shù)谋戎兀Y援武漢的醫(yī)務(wù)工作者中女性占比更是高達(dá)三分之二。在這些女性群體中不乏出類拔萃的佼佼者,如“疫情上報(bào)第一人”張繼先,對疫情局勢做出準(zhǔn)確研判提議武漢封城的李蘭娟院士,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)夜以繼日研發(fā)新冠疫苗的陳薇院士……疫情中女性醫(yī)務(wù)工作者的形象在各類媒體的報(bào)道中得以大量呈現(xiàn)。正如中國人民大學(xué)新聞學(xué)院教授欒軼玫[1]所說,女性故事是中國故事的重要構(gòu)成,女性形象也是國家形象的重要體現(xiàn)。很長一段時(shí)間以來,女性形象在媒體中的呈現(xiàn)充斥著刻板化、歧視、污名化等現(xiàn)象,對我國國家形象的塑造產(chǎn)生消極影響。新冠肺炎疫情期間,媒體對女性醫(yī)務(wù)工作者的大量報(bào)道是新時(shí)代我國女性形象傳播的一大全新組成部分,文章試圖將女性主義問題置于框架理論的視域下進(jìn)行探討,基于三個(gè)層次框架分析在抗疫時(shí)代背景下女性的整體媒介形象,突出強(qiáng)調(diào)新時(shí)代女性媒體形象對國家形象傳播的深刻影響,具有重要的理論意義與現(xiàn)實(shí)價(jià)值。

一、理論架構(gòu):女性主義與國家形象傳播

女性主義源于英文單詞feminism,發(fā)源于18世紀(jì)的自由女性主義,是一種為結(jié)束性別主義(sexism)、性剝削(sexual exploitation)、性歧視(sexual discrimination)和性壓迫(sexual oppression),促進(jìn)性階層平等而創(chuàng)立和發(fā)起的社會(huì)理論與政治運(yùn)動(dòng)。該理論的發(fā)展可以分為前、中、后期。前期主張女性針對男性的專有權(quán),中期強(qiáng)調(diào)兩性差異。學(xué)者趙石妍[2]指出,至20世紀(jì)80年代,女性主義理論發(fā)展至后現(xiàn)代階段,后現(xiàn)代女性主義主張女性沖破家庭的束縛,在外界爭取得到自我肯定與對于自身的準(zhǔn)確定位。

美國傳播學(xué)者蓋爾·塔奇曼1978年出版的論文集《爐床與家庭:媒介中的女性形象》標(biāo)志著女性主義與新聞傳播學(xué)的交叉——女性主義媒介研究的誕生。該理論傳入我國后,2002年鮑海波教授在《新聞傳播的文化批評》中指出女性在新聞傳播活動(dòng)中存在三重缺席:新聞傳播主體的女性缺席,即女性話語權(quán)的缺失;新聞內(nèi)容中的女性缺席,即有關(guān)女性的新聞報(bào)道極少;新聞受眾的女性缺席,即女性的媒介消費(fèi)較為單一,僅局限于娛樂、美妝、購物等媒介內(nèi)容的消費(fèi)。

一國的女性在媒介中呈現(xiàn)的形象影響著世界受眾對于該國形象的認(rèn)知。“當(dāng)今的國際社會(huì),普遍重視對女性權(quán)利的尊重和保護(hù),甚至將一個(gè)國家對女性的尊重,作為對該國文明程度判斷的標(biāo)尺。”[3]有關(guān)女性題材的文學(xué)、繪畫、音樂、影視作品等歷來是世界各國國際傳播中的重要組成部分,在國際“信息流”與“影響流”的交織作用下形塑著該國國家形象,如夏洛蒂·勃朗特的《簡·愛》、達(dá)·芬奇的《蒙娜麗莎》、約翰內(nèi)斯·維米爾的《戴珍珠耳環(huán)的少女》等塑造了西歐國家形象。而大量有關(guān)南亞某國婦女不平等遭遇的影視作品則在國際社會(huì)上形塑了該國落后、封建、重男輕女、安全性低的負(fù)面國家形象[4]。

二、研究設(shè)計(jì)

(一)研究問題與思路

文章基于新冠肺炎疫情期間媒體報(bào)道呈現(xiàn)的女性醫(yī)務(wù)工作者形象,從以下兩個(gè)研究問題出發(fā),探析此類女性形象所折射的中國國家形象。

RQ1:人民日報(bào)和澎湃新聞對新冠肺炎疫情期間女性醫(yī)務(wù)工作者的報(bào)道中,都采用了什么樣的新聞框架?

RQ2:人民日報(bào)和澎湃新聞對新冠肺炎疫情期間女性醫(yī)務(wù)工作者的報(bào)道中,分別構(gòu)建了怎樣的中國女性形象,進(jìn)而呈現(xiàn)了怎樣的中國國家形象?

(二)研究樣本與方法

筆者在人民日報(bào)、澎湃新聞微信公眾號后臺搜索引擎上以“女醫(yī)務(wù)工作者 疫情”“女醫(yī)生 疫情”與“護(hù)士 疫情”為關(guān)鍵詞搜索,按閱讀量由高到低排序,時(shí)間限定為2020年1月15日疫情暴發(fā)初期至2022年1月15日抗疫常態(tài)化兩年期間,從兩大媒體中剔除重復(fù)內(nèi)容后各篩選出60篇(共120篇)新聞報(bào)道作為研究樣本。

文章結(jié)合內(nèi)容分析與文本分析兩大研究方法,采用量化方法對人民日報(bào)、澎湃新聞在新冠肺炎疫情期間有關(guān)女性醫(yī)務(wù)工作者的報(bào)道進(jìn)行研究,并著重分析這些相關(guān)報(bào)道中采取的高層次框架(包括新聞框架選取、報(bào)道傾向、消息來源及體裁選擇)、中層次框架(包括女性醫(yī)務(wù)工作者在報(bào)道中角色類別、社會(huì)角色、專業(yè)背景分布及地域分布)和低層次框架(圖片)分別建構(gòu)了何種女性醫(yī)務(wù)工作者形象,進(jìn)而建構(gòu)了怎樣的中國國家形象。

三、人民日報(bào)、澎湃新聞相關(guān)報(bào)道分析

(一)疫情期間女性醫(yī)務(wù)工作者媒介形象的整體分析

1.高層次框架下的中國女性醫(yī)務(wù)工作者形象:守崗敬業(yè),講述抗疫故事

學(xué)者臧國仁[4]指出,新聞報(bào)道中的高層次框架是對某一社會(huì)事件主題的界定。在高層次框架中,媒體通常預(yù)先設(shè)置新聞報(bào)道的相關(guān)主題框架,在此基礎(chǔ)上撰寫標(biāo)題,選取消息來源,從而使整體的報(bào)道傾向達(dá)到理想效果。

研究發(fā)現(xiàn)(見表1),兩大媒體在疫情期間女性醫(yī)務(wù)工作者相關(guān)報(bào)道的主題框架選取中,位列前二的分別是日常工作內(nèi)容框架(28.3%)和突出事跡介紹與精神歌頌框架(22.5%),這兩大框架皆側(cè)重于人物典型形象的塑造。此類報(bào)道占據(jù)本次研究樣本數(shù)量的50.8%,且大多體現(xiàn)了女性醫(yī)務(wù)工作者堅(jiān)守一線、任勞任怨、不畏艱險(xiǎn)的守崗敬業(yè)精神。如《堅(jiān)守者|護(hù)士長多年初一值班:我頂一個(gè)崗能多一個(gè)護(hù)士陪家人》講述安徽省宿州市蕭縣人民醫(yī)院普外科護(hù)士長邱影多年在崗位上度過春節(jié),《武漢防疫一線護(hù)士:沒想過春節(jié)能休息》中提到“沒想過春節(jié)能休息,相信我們會(huì)齊心協(xié)力戰(zhàn)勝這場疾病”,《醫(yī)生丈夫感染新冠病毒被隔離治療,護(hù)士妻子堅(jiān)守崗位護(hù)理患者》中描述“丈夫被隔離后,田鈺在急救中心堅(jiān)守崗位12天,幾乎每天工作都超過12小時(shí),隔離病房里常常能看到她穿著防護(hù)服的忙碌身影”。這些報(bào)道都展現(xiàn)了女性醫(yī)務(wù)工作者在疫情面前對自身崗位的堅(jiān)守,哪怕面臨險(xiǎn)境依然不放棄、勇于承擔(dān)崗位責(zé)任的堅(jiān)韌女性形象。

本次研究的120篇樣本總體展現(xiàn)了對于疫情期間女性醫(yī)務(wù)工作者的正面報(bào)道傾向(110篇),其中1篇呈現(xiàn)負(fù)面傾向,9篇趨向中立。在體裁選取上主要以消息(54.2%)和特寫(32.5%)為主,便于人物形象的進(jìn)一步塑造。

值得注意的是,關(guān)于樣本中新聞消息來源(見表2),女性醫(yī)務(wù)工作者本人占比46.7%,而醫(yī)院等官方機(jī)構(gòu)僅占27.5%。一反以往女性在新聞傳播主體中失聲缺席的沉默現(xiàn)象,在有關(guān)新冠肺炎疫情報(bào)道中女性醫(yī)務(wù)工作者逐步走向前臺成為媒體消息源,呈現(xiàn)出積極主動(dòng)發(fā)聲講述與病毒抗?fàn)幑适碌呐孕蜗螅凳玖酥袊栽捳Z權(quán)的逐步提升與社會(huì)地位的改善。

2.中層次框架下的中國女性醫(yī)務(wù)工作者形象:向險(xiǎn)逆行,舍小家為大家

新聞報(bào)道的高層次框架初步形成后,還需要運(yùn)用中層次框架進(jìn)一步緊扣主題,揭示事件意義。這一框架主要包括具體事件、結(jié)果、影響、歸因等。在分析中層次框架時(shí),研究將更多聚焦于整篇新聞文本,尤其是針對更細(xì)節(jié)的信息。

研究發(fā)現(xiàn),在人民日報(bào)、澎湃新聞報(bào)道的女性醫(yī)務(wù)工作者地域分布中,近60%的女性為馳援疫區(qū)的非當(dāng)?shù)蒯t(yī)務(wù)人員,疫區(qū)當(dāng)?shù)毓ぷ魅藛T占40.8%。根據(jù)2020年3月8日國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù),在全國346支援鄂醫(yī)療隊(duì)4.26萬醫(yī)務(wù)人員中,女性人數(shù)為2.8萬人,占到全部援鄂醫(yī)務(wù)人員的2/3。這些報(bào)道數(shù)據(jù)建構(gòu)了女性醫(yī)務(wù)工作者在疫情中向險(xiǎn)逆行、不畏艱險(xiǎn)的形象,彰顯了抗疫中偉大的女性力量。

此外,在建構(gòu)女性醫(yī)務(wù)工作者形象時(shí)樣本中僅3例未提及其職業(yè)角色,其余皆側(cè)重于報(bào)道其作為醫(yī)生護(hù)士的白衣戰(zhàn)士職業(yè)形象,如《奔跑在“極限邊緣”:一名感染科醫(yī)生的抗疫兩年》《凌晨突降暴雨,廣州核酸采樣護(hù)士堅(jiān)守一線》《抗疫前線的95后“女戰(zhàn)士”:不要顏值要擔(dān)當(dāng)》等報(bào)道,打破了以往媒體對于女性柔弱的刻板印象建構(gòu),展現(xiàn)了女性醫(yī)務(wù)工作者在險(xiǎn)境中勇于“上前線”承擔(dān)救死扶傷職業(yè)使命的人物形象。報(bào)道中對女性醫(yī)務(wù)工作者家庭角色的刻畫僅次于職業(yè)角色,總數(shù)占比高達(dá)34.2%,展現(xiàn)了女性醫(yī)務(wù)工作者作為妻子、女兒、母親等身份因抗擊疫情而無法陪伴至親左右的無奈:有的多次推遲婚期甚至將婚禮改為“云婚禮”(如《護(hù)士的“云婚禮”:現(xiàn)場只有新郎,新娘堅(jiān)守在深圳抗疫一線》),有的身在前線仍牽掛著子女(如《操碎了心啊!護(hù)士在防護(hù)服上喊話女兒:認(rèn)真寫作業(yè)!》),有的甚至錯(cuò)失至親(如《深圳25歲女護(hù)士接到外公去世噩耗后仍堅(jiān)守崗位》)。盡管如此,她們?nèi)赃x擇堅(jiān)守一線戰(zhàn)場抗擊疫情,呈現(xiàn)了“舍小家為大家”無我奉獻(xiàn)的中國女性形象。

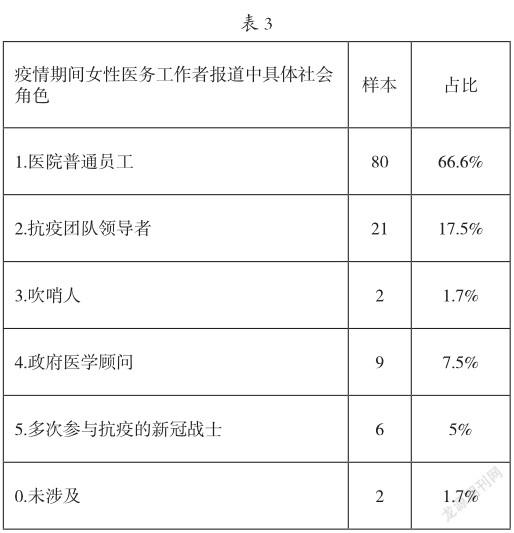

從報(bào)道中女性醫(yī)務(wù)工作者承擔(dān)的具體社會(huì)角色(見表3)來看,除去醫(yī)院普通員工這一傳統(tǒng)角色(66.6%)以外,女性在這場與疫情的斗爭中承擔(dān)了更多的社會(huì)責(zé)任:從疫情初露端倪時(shí)勇于吹哨警醒眾人(1.7%),到多次參與抗疫(5%),再到領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)抗疫團(tuán)隊(duì)救死扶傷(17.5%),甚至為政府的抗疫斗爭提供戰(zhàn)略性決策(7.5%)……多重角色的呈現(xiàn)彰顯了女性醫(yī)務(wù)工作者一反以往大眾心中柔弱的刻板印象,在疫情大考面前體現(xiàn)出巾幗不讓須眉的智慧、勇氣與擔(dān)當(dāng)。

3.低層次框架下的中國女性醫(yī)務(wù)工作者形象:溫暖親和,彰顯女性氣質(zhì)

臧國仁[4]認(rèn)為,除去高、中層次框架,新聞事件的報(bào)道框架還由以語言和圖片符號構(gòu)成的低層次框架組成。相較于文字,圖片對受眾有著更強(qiáng)的吸引力與沖擊力。因此,在分析這一框架時(shí),文章側(cè)重于對疫情期間有關(guān)女性醫(yī)務(wù)工作者報(bào)道的圖片使用展開分析。

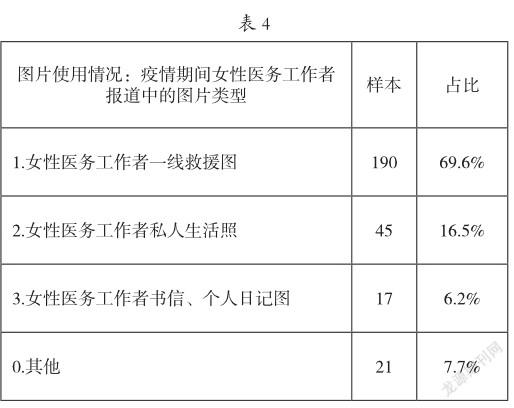

筆者注意到,在人民日報(bào)、澎湃新聞?dòng)嘘P(guān)女性醫(yī)務(wù)工作者的120篇報(bào)道樣本中,共使用了273張圖片(見表4),多以女性醫(yī)務(wù)工作者的特寫為主,除去190張表現(xiàn)女性醫(yī)務(wù)工作者于一線救援的情況外,45張呈現(xiàn)了其私人生活的場景,17張展示了女性醫(yī)務(wù)工作者與家人通過書信表情達(dá)意、記錄個(gè)人生活的點(diǎn)滴,刻畫出白衣戰(zhàn)士背后溫暖親和、孝順顧家、飽含女性氣質(zhì)的為人妻、為人母、為人女的形象,使女性醫(yī)務(wù)工作者形象更為立體化、多元化,而非僅是奮斗在抗疫前線的勇者。

如澎湃新聞在《抗疫、漫畫、追星、拍Vlog……這屆90后護(hù)士另類又強(qiáng)大》中插入了瑞金醫(yī)院的90后女護(hù)士們在抗疫前線制作的“小籠包遇上熱干面”和“Q版醫(yī)療隊(duì)隊(duì)員”等漫畫及她們在防護(hù)服寫上諸如“吳青峰鐵粉”“林書豪女朋友”之類追星宣言的照片,展現(xiàn)了90后女性醫(yī)務(wù)工作者的樂觀、活力與堅(jiān)強(qiáng)。在《在方艙醫(yī)院跳廣場舞,還不夠!》中插入了武漢方艙醫(yī)院女性醫(yī)務(wù)工作者帶領(lǐng)患者做護(hù)肺操、呼吸操、廣播操、打太極拳,甚至跳起四川壩壩舞、新疆民族舞等場景,刻畫了女性醫(yī)務(wù)工作者在疫情面前依然自如、沉著、樂觀與熱愛生活。人民日報(bào)在《“何甜甜,這是我第三次求婚了!”》中插入了浙江急診科護(hù)士何甜甜因支援一線兩次錯(cuò)過男友求婚后喜提對方第三次求婚的圖片,在《天津一女醫(yī)生與丈夫舉辦“云婚禮”》中插入了女醫(yī)師郎峻域因抗疫無法抵達(dá)現(xiàn)場與丈夫連線舉行婚禮的畫面,生動(dòng)呈現(xiàn)了女性醫(yī)務(wù)工作者們疫情期間的愛情與婚姻。

(二)女性醫(yī)務(wù)工作者媒介形象折射的中國國家形象

學(xué)者李燁輝[3]認(rèn)為,當(dāng)代中國大眾傳媒對女性形象的呈現(xiàn)存在著鼓吹“美女文化”,夸大謬誤“女強(qiáng)人”形象和過度弘揚(yáng)“賢妻良母”形象等弊端,在國際社會(huì)形塑了一種中庸、傳統(tǒng)、保守、女性地位低下、不利于女性施展才華的負(fù)面國家形象。而新冠肺炎疫情期間,我國媒體對于女性醫(yī)務(wù)工作者的報(bào)道打破了以往人們對于中國女性的刻板印象,進(jìn)而對國家形象起到了重塑作用。

1.“女性撐起半邊天”式的民主進(jìn)步國家形象

感染病專家張文宏曾表示,“女性具備了這場全球協(xié)作中需要的智慧和勇氣,女性的領(lǐng)導(dǎo)力在全球抗疫戰(zhàn)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,女性的力量值得引以為傲”。疫情期間人民日報(bào)、澎湃新聞?dòng)嘘P(guān)女性醫(yī)務(wù)工作者的報(bào)道展現(xiàn)了女性在抗擊疫情過程中所展現(xiàn)出的專業(yè)冷靜的權(quán)威者、無私偉大的奉獻(xiàn)者、體貼入微的照顧者、向險(xiǎn)逆行的戰(zhàn)斗者形象,詮釋了中國女性為民族為國家為人類未來“撐起半邊天”的擔(dān)當(dāng),進(jìn)一步在國際社會(huì)塑造了我國民主、進(jìn)步、向上,給女性充分能力展示空間的國家形象。

2.“重視女性需求”式的富有人文關(guān)懷國家形象

不同于男性,女性醫(yī)務(wù)工作者由于特殊的生理構(gòu)造,在抗疫過程中屢屢面臨生理期帶來的困擾,面臨著“穿上隔離服后無法更換衛(wèi)生巾”“出現(xiàn)血尿混合導(dǎo)致泌尿和上行感染”等棘手問題。為此,民間組織和官方機(jī)構(gòu)紛紛為抗疫女性醫(yī)務(wù)工作者送去關(guān)懷。兩大媒體發(fā)布的《抗疫一線女性醫(yī)務(wù)人員急需安心褲等衛(wèi)生用品,婦聯(lián)正組織支援》《抗疫中的女性,“最美”背后的傷害》等報(bào)道交代了女性所面臨的困境和相關(guān)部門的及時(shí)響應(yīng):民間公益組織開展“姐妹戰(zhàn)疫安心行動(dòng)”,為女性醫(yī)務(wù)工作者籌集生理用品;中國婦女發(fā)展基金會(huì)緊急募集定向援助一線女性醫(yī)務(wù)人員款物225萬元,其中用于定向采購安心褲資金20萬元、價(jià)值100萬元的衛(wèi)生巾2020箱、價(jià)值5萬元的安心褲2萬個(gè)和價(jià)值100萬元的秋衣秋褲等。這些報(bào)道塑造了一個(gè)重視女性需求、富有溫度、強(qiáng)調(diào)人文關(guān)懷的國家形象,打破了以往國際社會(huì)對于“中國女性需求不被社會(huì)重視”的偏見。

3.“以全人類安危為己任的”式的命運(yùn)共同體國家形象

疫情暴發(fā)后,陳薇、李蘭娟等女性科研工作者積極響應(yīng)國家號召,義無反顧地投身抗擊新冠肺炎疫情的最前線,開展科研攻關(guān),總結(jié)并向世界分享抗擊疫情的中國經(jīng)驗(yàn)。在新聞報(bào)道中,李蘭娟院士當(dāng)機(jī)立斷,對疫情局勢做出準(zhǔn)確判斷,提出封城建議,并有先見性地將阿比朵爾、達(dá)蘆那韋藥物用于對新冠病毒的抗擊,對防止疫情進(jìn)一步在世界范圍內(nèi)擴(kuò)散作出巨大貢獻(xiàn);陳薇院士帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)夜以繼日研發(fā)新冠疫苗并在國際率先開展疫苗的臨床實(shí)驗(yàn),研制成功后向世界送去中國疫苗……這些站在疫情防控最前線的女性科研醫(yī)務(wù)工作者是中國形象的重要體現(xiàn),進(jìn)一步折射了一個(gè)勇于承擔(dān)大國責(zé)任,心系全人類安危,秉承人類命運(yùn)共同體理念的國家形象。

(三)講好新時(shí)代中國女性故事,促進(jìn)中國國家形象傳播相關(guān)對策

一個(gè)國家的女性形象很大程度上反映該國國家形象,學(xué)者欒軼玫[1]認(rèn)為,通過女性形象的塑造來傳播國家形象是一種可行且能有效提高國際傳播效果的途徑。因此當(dāng)下在國際舞臺上講好新時(shí)代中國女性故事至關(guān)重要,筆者認(rèn)為在新時(shí)代講好中國女性故事可以采取以下策略。

1.多主體設(shè)置女性議題,塑造女性話語體系

目前,國際上講述中國女性故事的聲音多為來自官方話語的一元體系,單調(diào)枯燥,難以吸引國際受眾注意力。在新媒體環(huán)境下,依托互聯(lián)網(wǎng)這一天然的國際傳播平臺,來自各行各業(yè)的中國女性(如女科學(xué)家、女藝術(shù)家、女教育工作者、女性醫(yī)務(wù)工作者等)皆能夠依托微博、Twitter等社交媒體發(fā)出獨(dú)特之聲引發(fā)關(guān)注,或是通過抖音、快手、YouTube等短視頻平臺展示自身的日常生活,實(shí)現(xiàn)多元主體共同設(shè)置女性議題,進(jìn)一步在國際社會(huì)重塑中國女性話語體系。

2.多角度創(chuàng)新敘事方式,豐富中國女性形象

過去中國大眾傳媒對女性形象的塑造存在類型化、單一性和歧視性等問題,如今對女性的敘事方式開始有所轉(zhuǎn)變:電影《你好,李煥英》講述了平凡女性成長為母親、為子女無私奉獻(xiàn)的故事,折射女性對家庭的巨大奉獻(xiàn);女性題材電視劇《了不起的女孩》《三十而已》以及女性題材綜藝節(jié)目《乘風(fēng)破浪的姐姐》展現(xiàn)了三十多歲女性所面臨的夢想追逐、現(xiàn)實(shí)困境與平衡選擇,引發(fā)強(qiáng)烈反響并輸出國外;冬奧期間《中國婦女》雜志開辟“冬奧她故事”專欄,講述冬奧中的巾幗故事,進(jìn)一步重塑國際受眾心中的中國女性形象。未來,對于女性故事的敘事方式有待進(jìn)一步探索創(chuàng)新。

3.多形式呈現(xiàn)女性形象,打造女性故事外宣媒體矩陣

新媒體環(huán)境下,女性形象的呈現(xiàn)不再局限于過去主導(dǎo)的文本傳播,直播、短視頻、影視劇乃至漫畫、脫口秀、廣告作品等都成了新時(shí)代女性形象的重要呈現(xiàn)形式,為女性故事的傳播提供了新思路。當(dāng)下我國的國際傳播實(shí)踐中,缺乏針對中國女性形象對外傳播的旗艦媒體,因此有關(guān)部門可以開設(shè)專門講述中國女性故事的國際電視臺、國際報(bào)刊、國際廣播,并在相應(yīng)的多語公眾號、微博、Twitter、抖音、YouTube等社交媒體平臺進(jìn)行全方位多層次多形式的女性故事對外傳播,形成中國女性故事的外宣媒體矩陣。

4.多學(xué)科交叉開展女性研究,強(qiáng)化女性學(xué)術(shù)主題話語

目前學(xué)術(shù)界對于女性主義話題的研究集中于文學(xué)、新聞傳媒、社會(huì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等單個(gè)領(lǐng)域,較少有將女性形象與這些學(xué)科領(lǐng)域視角相結(jié)合的研究。從古至今,女性在各個(gè)領(lǐng)域皆留下了獨(dú)特的身影,學(xué)術(shù)界應(yīng)進(jìn)一步致力于開展多學(xué)科交叉融合視角下對各個(gè)時(shí)期中國女性形象的研究,從全新縱深視角切入,解讀更立體的女性形象,在各個(gè)領(lǐng)域內(nèi)開展針對女性話題的國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流,打造中國女性的獨(dú)特學(xué)術(shù)話語體系,深化國際社會(huì)對于中國女性形象的理解。

四、結(jié)語

講好女性故事對于塑造國家形象至關(guān)重要。基于學(xué)者臧國仁的高中低層次框架理論,筆者發(fā)現(xiàn)新冠肺炎疫情期間中國媒體對于女性醫(yī)務(wù)工作者的報(bào)道打破了過去報(bào)道中對女性的偏見,詮釋了守崗敬業(yè)、向險(xiǎn)逆行、溫暖親和、舍小家為大家的中國女性形象,進(jìn)而呈現(xiàn)了一個(gè)民主進(jìn)步、富有人文關(guān)懷、奉行人類命運(yùn)共同體理念的負(fù)責(zé)任大國形象。在未來,講好中國女性故事的方式方法仍要不斷探索創(chuàng)新,學(xué)界業(yè)界可以從“多主體”“多角度”“多形式”以及“多學(xué)科”等視角切入加以嘗試,以達(dá)到更好更精準(zhǔn)的傳播效果,從而使中國女性及其背后的國家真正被世界所理解。

由于時(shí)間、人力等因素制約,本次研究只選取了人民日報(bào)、澎湃新聞作為研究樣本,并不能全面代表所有媒體。若能在日后的研究中擴(kuò)大樣本來源,選取更多海內(nèi)外媒體關(guān)于中國女性醫(yī)務(wù)工作者的報(bào)道樣本甚至是相關(guān)的自媒體短視頻樣本加以研究,結(jié)合國際社會(huì)主流媒體的涉華輿情,或許會(huì)得到更豐碩、更有意義的研究成果,有待進(jìn)一步嘗試。

參考文獻(xiàn):

[1] 欒軼玫,魯妮.新時(shí)代女性形象與中國國家形象傳播[J].對外傳播,2021(11):53-56.

[2] 趙石研.淺析女性主義理論在新聞傳播學(xué)中的應(yīng)用[J].新聞世界,2011(10):211-212.

[3] 李燁輝.基于女性形象傳播的國家形象塑造思考[J].現(xiàn)代傳播(中國傳媒大學(xué)學(xué)報(bào)),2014,36(12):146-147.

[4] 臧國仁.新聞媒體與消息來源:媒介框架與真實(shí)之論述[M].臺北:臺北三民書局,1999:34-37,41-44.

作者簡介 邵奕敏,碩士在讀,研究方向:新媒體與全球新聞。