初中歷史項目式學習的實踐探索

黃柳春 陳彥均

【摘要】本文基于學科項目式學習理念,以“民族團結·壯美廣西”項目學習為例,引導學生在真實情境中進行知識的意義建構和問題探究,實現深度學習。“民族團結·壯美廣西”項目學習從主題和目標的確定、學習方案的設計與實施、學習成效與反思等方面探索初中歷史課程項目式學習實踐路徑。

【關鍵詞】初中歷史 項目式學習 實踐探索

【中圖分類號】G63 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2022)16-0035-03

2019年6月,中共中央、國務院印發的《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》提出,“探索基于學科的課程綜合化教學,開展研究型、項目化、合作式學習”。項目式學習由美國實用主義教育家約翰·杜威提出,以建構主義、多元智能、實用主義和終身學習等理論為基礎,以解決問題或完成任務為目標,在問題情境中協力完成探究性任務的一種學習方式或教學模式。目前,項目式學習被廣泛運用于教學。學科項目式學習關注的是學科的核心概念或原理,以問題為導向,要求學生基于問題的解決開展探究性學習活動。學科項目式學習在學習內容、學習方式、評價方式等方面相對于傳統教學而言發生了很大的改變。

本文依托統編教材歷史八年級下冊第12課《民族大團結》的學習內容,設置歷史學科項目式學習主題“民族團結·壯美廣西”,圍繞民族團結這一核心知識,設計開發了溯源我國民族區域自治制度、開啟廣西民族團結新征程、建設壯美廣西共圓復興夢想三個子項目,引導學生在真實的問題情境中開展探究性學習,學習時長為期一個月。

一、項目學習主題和目標的確定

初中歷史項目式學習主題的確定應當圍繞歷史學科關鍵概念,綜合考慮地方課程資源和學生的已有知識和生活經驗。廣西作為少數民族聚居地,實行民族區域自治制度,得益于黨的民族政策的支持,廣西的民族團結事業和經濟發展取得了輝煌成就。八年級學生對我國統一多民族國家的形成和發展有一定的了解,基于《民族大團結》課本內容和學生的學情,教師將“民族團結·壯美廣西”作為項目式學習的主題。

教師確定項目式學習目標,應以課程標準為依據,在國家課程的基礎上融入地方課程、校本課程等課程資源,結合學生的學情,體現歷史學科核心素養的培育。項目式學習主題“民族團結·壯美廣西”的學習目標包括:(1)聯系歷史知識,了解我國實行民族區域自治制度的原因、內容及意義;通過收集資料、整理資料,了解廣西在黨的民族政策支持下取得的經濟、文化方面的成就,廣西各族人民建設壯美廣西的信心和期盼,培育唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋等學科核心素養。(2)學生在真實的問題情境中合作探究,解決問題,構建知識體系,展示學習成果。(3)在學習中體驗家國情懷,認同我國的民族政策,鑄牢中華民族共同體意識,形成中華民族一家親、同心共筑中國夢的信念。

二、項目學習方案的設計與實施

項目的設計與實施是項目式學習的重要環節。項目式學習以學生自主探究問題、建構知識、展示分享為主,由于學生已有的知識較為零散且學習經驗不足、形象思維占主導,因此在完成任務過程中需要得到教師的指導。要確保項目式學習達到既定目標,突出學生學習的主體地位,教師必須發揮教學主導作用,設計項目學習方案時要方向正確、目標明確,提出有利于推進學習任務開展的問題,給予學生方法指導。項目式學習方案的內容包括學習主題、學習目標、學習任務以及學生分組、活動流程、成果展示和評價等。

項目方案的實施是項目式學習的關鍵環節。“民族團結·壯美廣西”項目學習活動的實施包括以下幾個部分。

1.問題驅動,合作探究

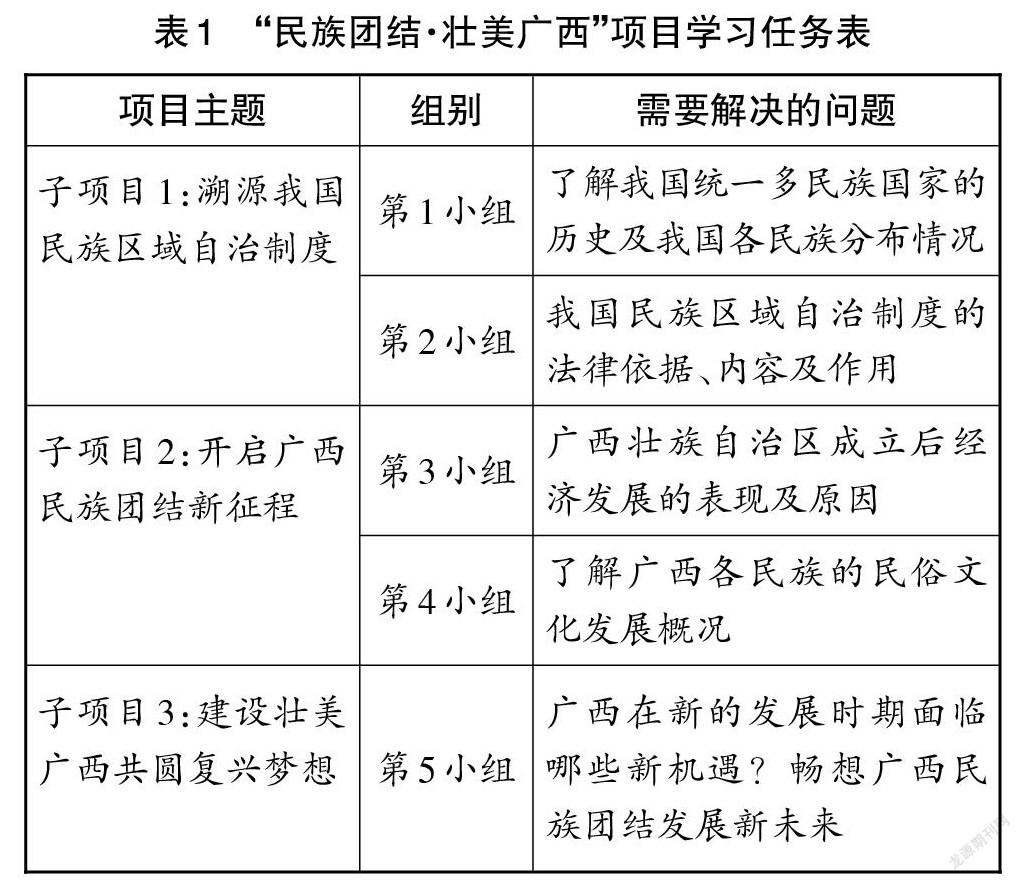

學習活動正式開始之前,教師要向學生介紹項目式學習方案的實施流程和注意事項,使學生對項目式學習有一個整體的了解。“民族團結·壯美廣西”項目學習主題包括3個子項目,其中子項目1、子項目2涉及的理論性知識比較多,教師可以將3個子項目分解成5個探究性問題,將全班學生分成5個學習小組,每個學習小組解決一個問題(見表1)。

各小組成員合理分工,根據學習任務制訂學習計劃,包括查閱資料、需要解決的問題、學習成果展示等。在項目式學習中,教師要發揮主導作用,對于難度較大的查閱資料和整理資料任務,教師要給予學生一定的方法指導。

2.意義建構,修改完善

“民族團結·壯美廣西”項目學習的核心知識是“民族團結”,圍繞關鍵概念與核心知識,學生需要將新舊知識建立聯系,了解民族區域自治制度,廣西壯族自治區成立后經濟、文化的發展情況,廣西各族人民對建設壯美廣西的信心等,建構新的知識體系,實現深度學習。實際上,項目式學習的過程就是促進學生對知識的意義建構過程。學生掌握的知識比較零碎,對問題缺乏整體性和系統性的認識,因此,在收集資料和整理資料、解決問題、呈現學習成果等方面,教師要給予具體的方法指導,使學生快速進入高階思維學習狀態。如第4小組需要解決的問題是“了解廣西各民族的民俗文化發展概況”,學生收集了劉三姐歌謠、壯族歌圩、桂劇、那坡壯族民歌、彩調等國家級非物質文化遺產和民俗文化資料,以課件的形式呈現學習成果。廣西的民族民俗文化豐富,教師可以建議學生將收集的資料進行分類整理,再選擇典型事例做具體分析。

3.成果展示,分享評價

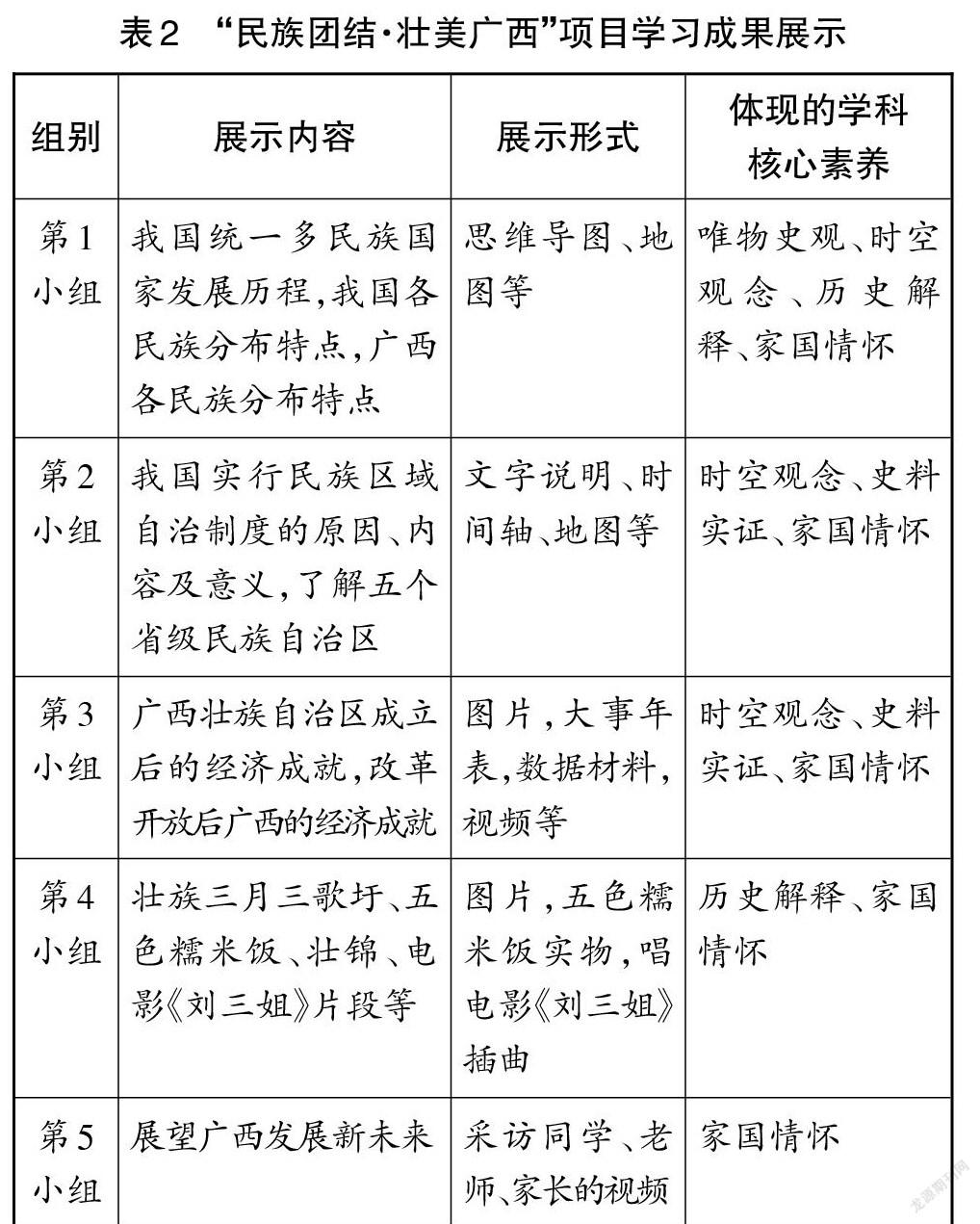

項目式學習成果的展示形式多樣,“民族團結·壯美廣西”項目學習成果展示如表2所示。

項目式學習評價由形成性評價和終結性評價構成。形成性評價包括教師評價、學生自評,終結性評價包括教師評價、學生互評、學生自評。評價內容包括學習目標的達成、學生參與學習的程度、學習成果、延續性問題研究等。

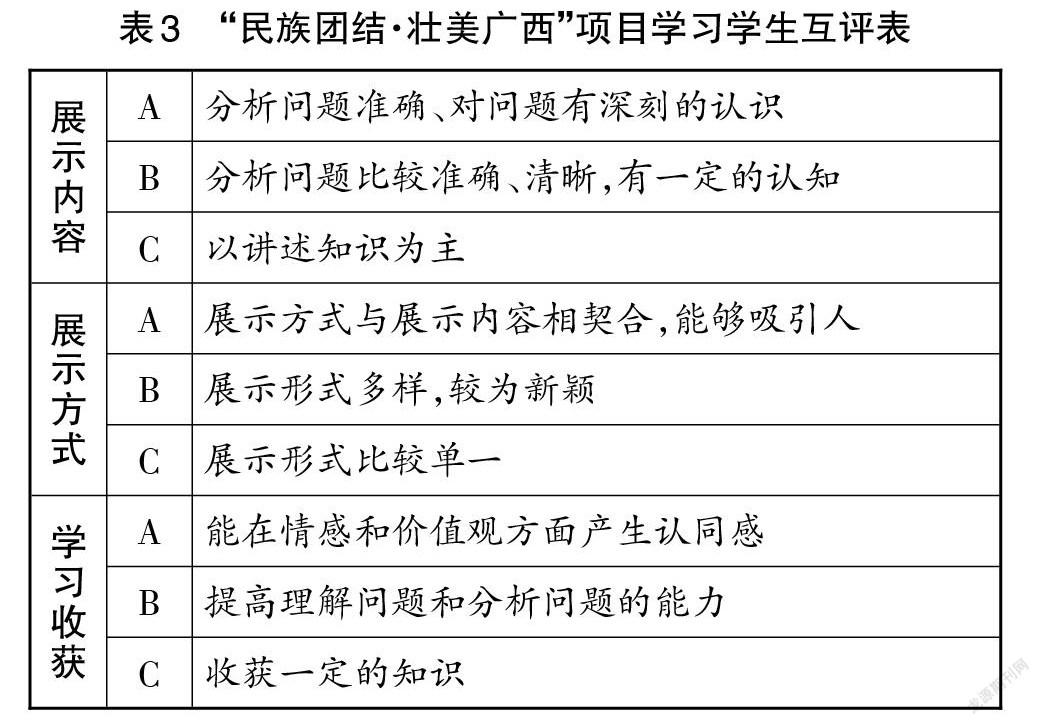

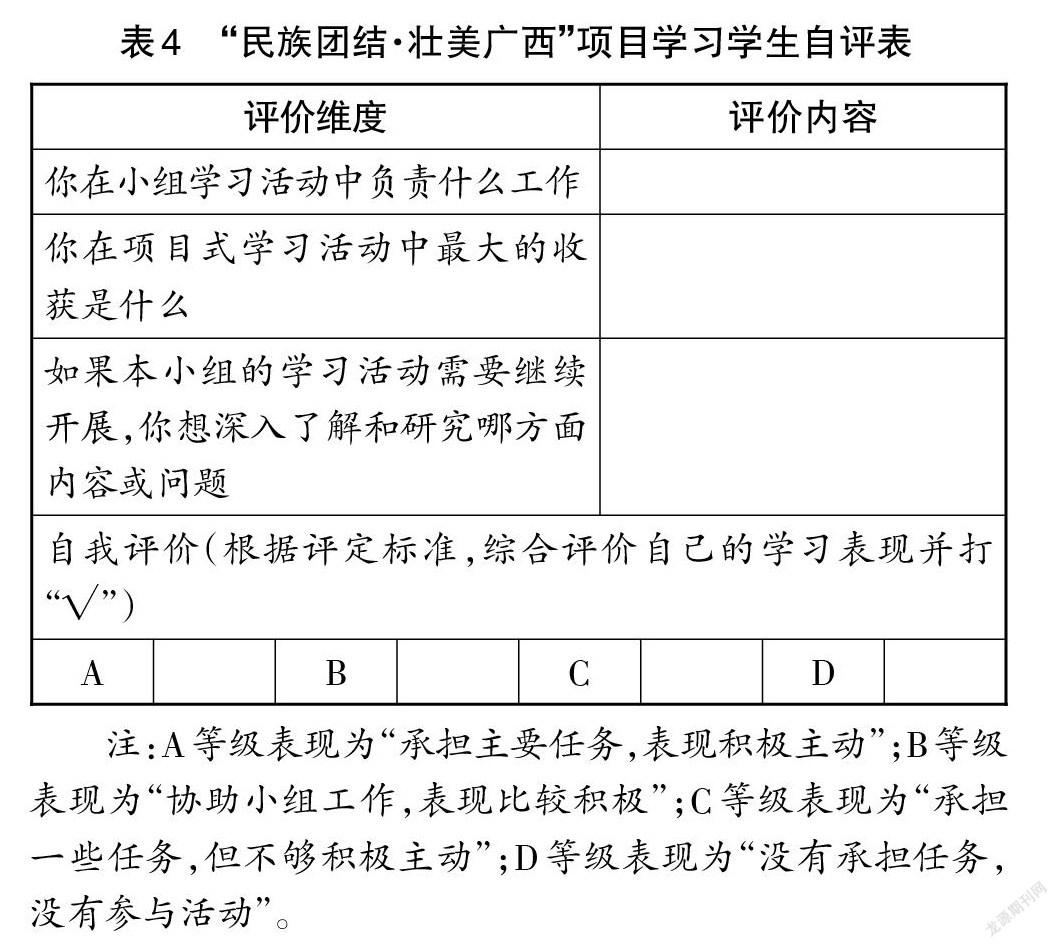

“民族團結·壯美廣西”項目學習評價主要由學生互評和學生自評構成。學生互評的內容包括展示內容、展示形式、學習收獲,評價分為A、B、C三個等級,其中學習收獲依據課程標準的要求,從知識、能力與方法、情感態度和價值觀三個層面進行評價(見下頁表3)。學生自評的內容包括學習行為、學習收獲、延續性問題研究等,評價分為A、B、C、D四個等級(見下頁表4)。

在本次評價活動中,在展示內容上,學生互評與學生自評每個小組都達到了70%以上的A等級和95%的B等級認同率,在展示形式上達到50%以上的A等級和85%以上的B等級認同率。這說明各小組的展示內容和展示形式基本符合學生的認知特點與學習需求。

三、成效與反思

通過“民族團結·壯美廣西”項目學習,教師和學生都有所收獲。教師轉變了教學觀念,在常規教學的基礎上探索出了新的教學方法,改進了教學行為,培養了善于思考的習慣,如“雙減”背景下如何打造基于學科的項目式學習課程,在減輕學生作業負擔的同時,提高學生的學習能力和學習效果。學生改變了學習方式,通過資料的收集和整理、問題的探究和分析、學習成果的展示和分享等,調動了學習的積極性,收獲了成就感,增強了情感體驗,學習興趣變得越發濃厚,并在學習探究過程中培養了時空觀念、史料實證等歷史學科核心素養。

“民族團結·壯美廣西”項目學習也存在一些問題。第一,學生沒有充足的時間開展項目學習,學習深度不夠,對問題的探究和拓展不夠深入。第二,學生在學習過程中生成的問題缺乏教師的指導和引導,如第1小組解決的問題是“了解我國統一多民族國家的歷史以及我國各民族分布情況”,作為我國實行民族區域自治制度的背景資料,應當以簡潔的形式清晰呈現出來,但是學生收集了我國從秦朝到清朝民族分布圖以及《從苗族的遷徙史看我國民族的分布》等資料,這些資料與學習目標存在距離,致使學習主旨出現偏差。為此,教師可以建議學生結合七年級學習的中國古代歷史,以時間軸的形式梳理我國統一多民族國家發展歷程,同時查找現在我國各民族分布圖和廣西各民族分布圖,對我國民族問題的歷史特點和大雜居、小聚居、交錯雜居的民族分布特點做簡單的分析。學生在項目式學習過程中出現這些問題,與教師設計任務不夠明確有關。可見,教師明確探究問題和學習任務是學生順利開展項目式學習的前提。

將項目式學習的方法運用于初中歷史教學,凸顯了“以生為本”的教學理念,體現了教師的主導作用。基于歷史學科的項目式學習,是一個師生共同參與的學習過程,學生的學習和探究在教師的引領下不斷深入,逐漸走向深度學習,認知過程從低階思維轉向高階思維。對于項目式學習過程中出現的問題,教師要及時調整教學,做好引導,讓學生的深度學習真正發生。

參考文獻

[1]夏雪梅.項目化學習設計:學習素養視角下的國際與本土實踐[M].北京:教育科學出版社,2018.

[2]張豐.重新定義學習:項目化學習15例[M].北京:教育科學出版社,2020.

[3]中華人民共和國教育部.義務教育歷史課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

作者簡介:黃柳春(1968— ),廣西橫州人,高級教師,研究方向為初中歷史教學;陳彥均(1992— ),廣西玉林人,一級教師,研究方向為中學歷史教學。

(責編 歐孔群)