直播教學中師生對話互動模式與特征分析

李爽 黃嘉靖 劉司卓

摘要:直播教學自新冠肺炎疫情以來已成為在線教學的重要形式,其師生對話互動的特征與規律是在線教學研究的重要議題。然而已有分析框架或工具大多只從某一個或兩個方面對師生對話進行研究,未能全面挖掘并揭示課堂師生對話的全貌。基于互動模式、知識建構與課堂文化的三維師生對話互動分析框架,對一門小班直播課師生互動特征與規律進行深入考察發現:直播教學中師生對話包括無技術參與、技術輔助反饋、技術操作回應以及被中斷的對話等12種互動模式,但以無技術參與的一對一單向三元對話為主,技術在促進師生對話互動中的作用不明顯;知識建構主要發生在教師學術性提問引發的師生對話中,且以教師低層次認知類問題和學生的簡單認知回答為主,缺少深層次認知加工與集體知識探究和創造;課堂文化呈現出知識講授式的權威控制型特征,基于社會建構的集體探究與創新文化尚未形成,師生相互尊重與支持、平等友好、民主參與的文化特征開始萌芽。未來直播教學中,教師還需深入挖掘直播互動技術功能,發揮直播課新空間優勢,探索直播課課堂文化中自由與約束、自主與控制新的平衡點,激勵和支持高質量課堂對話,推動直播課從知識講授式課堂向知識建構式課堂轉變。

關鍵詞:直播教學;師生對話;互動模式;知識建構;課堂文化

中圖分類號:G434? ?文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-5195(2022)04-0091-14? doi10.3969/j.issn.1009-5195.2022.04.011

一、引言

全球范圍的新冠肺炎疫情使各類教育被迫上線,而直播教學在這場應對疫情的全球在線教育實踐中脫穎而出,成為許多學校和教師特殊時期開展教學的首要選擇(梁林梅等,2020),有力推動了在線教育進入實時視訊互動的新階段(周洪宇,2020)。直播教學不同于其他基于異步互動的在線教育形式,它擁有實時性、多時空性、交互性、臨場性與參與性5個特征(王運武等,2021),是在線教育中最接近傳統課堂的方式,其教學在場感與沉浸感較大程度彌補了在線教學情境下教與學時空分離的問題,促進了教與學的再度整合。直播教學不僅呈現了一種具有“面對面”實時互動特征的新型在線教育情境,而且構筑出不同于傳統教室“在場”與“面對面”情境的全新教育時空。師生如何在這樣一種新的教育時空中開展教學互動值得探索。

師生互動分析是課堂教學特征與規律分析的重要視角(左璜等,2011),而師生對話是課堂中師生互動的基本方式(張紫屏,2015)。日本教育學者佐藤學(2004)指出,課堂教學實質是一種與教學內容、自我和他人對話實踐的過程,而與他人的對話是對前兩種對話實踐進行社會建構的重要方式。鑒于此,本研究選取師生互動整體較為活躍的小班直播課作為分析對象,綜合教學視頻分析與師生話語文本分析,對小班直播這一典型直播教學模式中師生互動特征與文化進行深入剖析,以期為直播課堂中師生互動的理論與實踐探索提供啟示和參考。

二、文獻綜述

對直播互動課堂的已有研究主要集中在直播互動教學特征的理論探索、直播教學現狀調查與效果評估、直播教學組織實施戰略與方法三個方面。在對直播互動教學特征的理論探索中,已有文獻指出,在線同步視頻教學是一種師生同時“在場”并且“面對面”的新型在線教學模式(郭文革等,2021)。直播教學不僅打破了“面對面”學習的時空限制,而且可以讓教學更能滿足學習者個性需求(梁美盈等,2020;袁博等,2020)、推進教育公平(劉佳,2017)。郭文革等(2021)分析國外 26 篇直播教學研究文獻后發現,在直播教學中,學生參與度、滿意度、學習動機、在場感等整體好于異步在線教學,更接近面對面課堂教學,但三類教學模式下學生的學習成績并無顯著差異。一些實證研究發現,雖然部分直播課學生反饋能夠獲得較好的教學效果,但是當前的直播教學也存在簡單移植線下教學模式(謝幼如等,2020;李冀紅等,2021)、直播課互動環境對學生實質性學習投入的作用依然具有局限性(劉司卓等,2021)、學校和政府提供的在線教學技術支持不夠充分(樂傳永等,2020)等問題。針對上述問題,已有文獻從平臺技術(楊明,2019)、教學模式(謝洪珍等,2020)、組織運營機制(黃榮懷等,2020)等多個方面提出了改進建議。

少數研究基于傳統課堂教學互動分析工具對直播課中的師生互動進行了實證調查。如丁珍(2020)利用張屹等(2016)的“智慧教室環境下課堂教學互動分析編碼表”從言語、技術行為和沉寂三個維度對研究生直播課中的課堂互動行為進行分析。研究發現:學生能高頻且主動回答教師提問,但是學生“主體性”地位未大幅提高,課堂以老師講授、提問為主;師生、生生互動質量不高,教師仍是課堂評價主體,且評價質量不高;同時技術也易帶來教學停頓或混亂等問題。王瑩瑩等(2021)利用基于Flanders互動分析系統編制的“基于信息技術的互動分析編碼系統”對初中教師控制型和主導型兩類直播課中的課堂互動行為從教師語言、學生語言和沉寂與混亂三個維度進行編碼,分析了互動的結構、層次、氛圍和動態。研究發現:“誘發—回答—反饋—學生提問” 為直播課中師生主要的語言互動結構,技術問題是導致課堂沉寂或混亂的主要原因,教師主導型課堂師生深層和淺層互動比例高于教師控制型課堂,教師多以積極強化為主,學生發言頻次、時間與教師的教學設計和平臺使用能力相關。劉司卓等(2021)針對少兒英語直播課學習行為投入的實證研究發現,直播課堂中學生參與較為被動,且容易出現課堂違規行為,但是教師利用技術功能對學生進行獎勵和授權能夠創建更好的課堂互動關系與環境。整體而言,國內外關于直播互動技術環境下同步教學的實證研究并不多(郭文革等,2021),直播互動環境中師生對話互動過程、結構與內容等方面的特征與規律需要更多基于不同教育場景的實證探索。

有效的互動分析框架與編碼工具是分析直播課教學互動的基礎。已有的傳統課堂教學互動分析系統和工具為分析直播教學互動提供了支撐,其中頗具影響力的是弗蘭德斯(Flanders,1961)互動分析系統(Flanders’Interaction Analysis System,FIAS)。FIAS將師生的語言互動分為教師言語、學生言語,以及教室出現的沉寂或混亂三大類、10個子類。國內學者在FIAS基礎上通過細分教師提問類型,增加學生主動發言與同伴討論,增加人與技術互動等觀察維度,編制出支持技術環境下課堂互動分析的iFIAS互動分析系統編碼表(顧小清等,2004;方海光等,2012;韓后等,2015)。而Sinclair等(1975)的IRF(Initiation-Response-Feedback or Follow-up)模式是文獻中應用較多的課堂對話分析框架,該框架支持對課堂對話結構、教師提問、學生回答和教師反饋類型的分析(楊楚媛,2020;Lossman et al.,2010; Molinari et al.,2013)。另有Spada 等人(1997)設計了一種被用于觀察第二語言課堂交互內容的語言教學觀察量表COLT(Communicative Orientation of Language Teaching),該量表以活動為單位,關注課堂教學中學生與教師交互的組織形式、話語內容、話題控制權以及學生發起話題情況等。已有研究使用FIAS/iFIAS(李卓,2014;管漪,2020)和IRF(張凌坤,2006;師茗,2014;晏婷,2020)對課堂師生對話結構、教師提問、學生回答類型進行了考察,基于COLT量表對課堂話語控制權、話語主題和內容進行了探索(敬晶,2016;陳家龍,2018)。還有研究基于FIAS在師生言語分析基礎上對課堂情感氛圍和教師傾向或風格進行探討(黃蓉,2016;解冰等,2017),或基于IRF模式對師生問答一致性進行研究(韓姝,2020;Lee et al.,2012;Smart et al.,2013)。少數研究采用基于FIAS改編的框架對直播互動課堂開展了分析(王瑩瑩等,2021)。

綜上,已有課堂互動分析框架和工具主要基于師生對話行為和內容從對話互動模式與方式(對話結構、技術參與情況等)、對話內容(對話主題、師生問答類型及一致性等)以及社會文化特征(情感氛圍、話語權等)三方面開展研究。這三類研究從不同視角呈現出課堂對話中社會建構的過程或結果。然而,已有分析框架或工具大多只側重于上述某一個或兩個方面,未能全面挖掘并揭示課堂師生對話的全貌。因此,有必要基于更全面的課堂對話互動分析框架,對直播課情境下師生對話的互動方式、互動文化、意義建構等社會建構過程、情境與結果進行深入的實證探索。

三、研究設計

1.研究目標及問題

本研究以一門少兒英語小班直播課為例,通過對直播課中師生對話行為和內容的分析,考察直播課堂中師生互動過程與成效,以探索直播課的社會建構過程與成效,為改進和優化直播教學提供依據與參考。圍繞該目標,研究主要聚焦以下問題:(1)直播課中師生對話的互動模式是什么?(2)直播課中學生基于師生對話的知識建構情況如何?(3)直播課中師生對話中形成的課堂文化是怎樣的?

2.直播互動環境

研究所采用的ClassIn平臺是翼鷗教育研發的直播互動教學平臺,該教學平臺從教學實時互動需求與課堂管理需求出發設計了多種教學管理與互動功能,如視頻拖拽、學生管理(授權、靜音、獎勵、下臺)、屏幕共享、計時器、小黑板、搶答器等。ClassIn支持直播課堂模擬線下學生舉手回答問題的模式。學生點擊“舉手”,教師可將學生頭像進行拖拽放大,模擬“上臺發言”的效果。此外,教師除了能夠在屏幕上書寫打字之外,也能夠將屏幕操作權限交給學生,模擬讓學生“上臺書寫”的效果。

3.案例與數據樣本

本研究選取的案例課是通過ClassIn開展的一門少兒英語直播課。課程由1名美國籍教師任教,學生為6名小學一二年級女生。研究以該課程除線上考試(第11、12課時)之外的16個課時中師生的互動視頻為研究對象,包括1課時的復習課、2課時的辯論課和13課時的講授課,累計視頻時長為15小時50分鐘。研究采用“訊飛聽見”平臺轉錄功能將教學視頻進行機器轉錄,然后進行人工檢查,對轉錄文本進行修改與完善,最終生成8萬多詞的英文對話文本。上述教學視頻與對話文本是本研究的主要樣本數據。

4.三維師生對話互動分析框架

社會建構主義認為,個體是在特定社會文化情境中通過跟他人的交互來主動建構自己的見解與知識的(Vygotsky,1978)。個體認知是一種情境認知,是個體在同周遭環境中的工具、符號、語言乃至人際關系等媒體和功能性資源的交互作用中生成的認知,而基于語言的對話是個體認知形成的關鍵,課堂教學歸根結底是一種“以對話為媒介的交互作用的文化實踐活動”(鐘啟泉,2006)。從社會建構主義的視角,課堂對話旨在促進個體與集體的知識建構,而對話所處的社會文化情境將會影響對話,進而影響知識建構。因此,分析課堂對話不僅要探究對話過程與方式,還要考察對話所處的社會文化情境特征及其在促進知識建構方面的作用。因此,本研究擬從互動模式、知識建構和課堂文化三個維度開展直播課師生對話的互動分析,具體分析框架見圖1。其中,互動模式關注師生對話的互動過程與方式,知識建構考察師生對話的質量與成效(宋宇等,2021),課堂文化探究師生對話所處環境的社會文化特征。實際上,課堂文化不僅是對話發生的情境,同時也被對話不斷構筑,因此可以作為對話的生成性結果。

互動模式通過考察直播互動情境的對話主體、對話結構、對話方向與技術應用四個方面來探究師生對話互動的過程與方式。對話主體關注參與對話的主體的角色與規模,對話結構關注對話的話語序列與功能,對話方向關注對話主導權的分配,技術應用關注技術在對話中的應用與功能。知識建構考察師生對話中個體與集體的知識建構情況,旨在探究直播課對話對知識建構的促進與成效。由于初步數據分析顯示,案例中的課堂對話以教師主導的師生對話為主,學生的知識建構主要依托師生對話展開,學生間的社會性知識建構整體較少,所以本研究主要基于教師提問引發的對話分析考察案例課對話中知識建構的情況,包括對教師提問和追問類型以及學生回答類型的分析。此外,為考察對話涉及的話題以及學術性知識建構在對話中所占的比例,該維度還包括對對話主題的分析。課堂文化旨在考察對話所處并不斷構筑的環境的社會文化特征,包括社會關系、話語控制權、情感價值等。參考崔允漷(2010)、劉蘭英(2012)和李潔(2019,pp.30-34)的課堂文化分析維度,本研究從對話機會、對話關系、情感分析三方面探究課堂文化特征。對話機會用來揭示師生對話話語權分配情況,對話關系用以揭示話語主體在對話中的地位與關系,情感分析重在考察師生在對話中的情感投入與體驗。

5.師生知識建構分析編碼框架

研究中對師生知識建構的分析主要通過對師生對話文本進行編碼分析實現。考慮到案例課學生的知識建構主要發生在教師提問引發的師生互動中,研究通過分析教師提問類型、學生反應類型和教師反饋類型探究師生知識建構情況。綜合參考布盧姆的認知目標分類、Brown(2007)的問題分類系統、李春蘭(2014)的學生反應類型分類、Pehkonen等(2004)的教師傾聽追問分類,本研究構建出知識建構維度的對話文本分析編碼框架,詳見表1。

6.數據分析與處理

研究借鑒IRF的對話分析方法,首先結合教學實錄對每個話語記錄的發言主體進行人工識別與編碼,教師編為“teacher”,學生根據其英文名編碼,識別出課堂中每次對話段落,以及每個主體話語記錄。最終獲得1256段對話,累計5955條話語記錄,作為互動模式、知識建構和課堂文化分析的主要數據。互動模式分析結合課堂實錄與對話文本考察互動中師生的對話序列與方式。知識建構分析主要通過表1的編碼框架對話語文本進行編碼實現。編碼主要由一名研究者完成,另一名研究者復查,對于有爭議的部分,通過協商達成一致。課堂文化分析除結合前兩個維度的分析結果進一步分析外,還應用了內容分析和情感分析。內容分析采用基于TF-IDF算法的關鍵詞提取方法,挖掘師生話語中高權重關鍵詞。情感分析通過情感極性分析考察師生在對話中的情感態度傾向,具體采用基于 Python的Textblob庫分析。Textblob庫是針對英語文本進行情感極性分析的便捷且有效的方法。該方法基于其定義的情感詞典與規則對特定英語文本進行情感詞匯和短語提取,并根據特定規則標注情感極值,最后統計文本的情感極值均值來定義情感極性。情感極值的正值、零值和負值分別對應正向(積極)、中立和負向(消極)的情感傾向。

四、研究結果

1.師生對話互動模式

按照對話雙方角色與人數,對話樣本包括一對一和一對多兩種互動模式。前者是一位發起人與一位參與者的對話,后者是一位發起人與多位參與者的對話,發起人可以是教師,也可以是學生。根據對話結構,對話樣本包括經典的單一三元結構,即教師拋出問題,學生回答,老師對學生反應進行評價;也包含多三元結構,即在學生反應后,教師追問以確認答案、引導思考,學生回應追問,教師反饋,從而產生類似“啟動(Initiation)—響應(Response)—反饋(Feedback or Follow-up)—響應—反饋—響應—反饋……(I(RF)n)的對話結構。根據對話方向,對話可分為單向對話和雙向對話兩類,前者是由發起者主導和控制的對話,后者則是由發起者和參與者交替主導的對話。

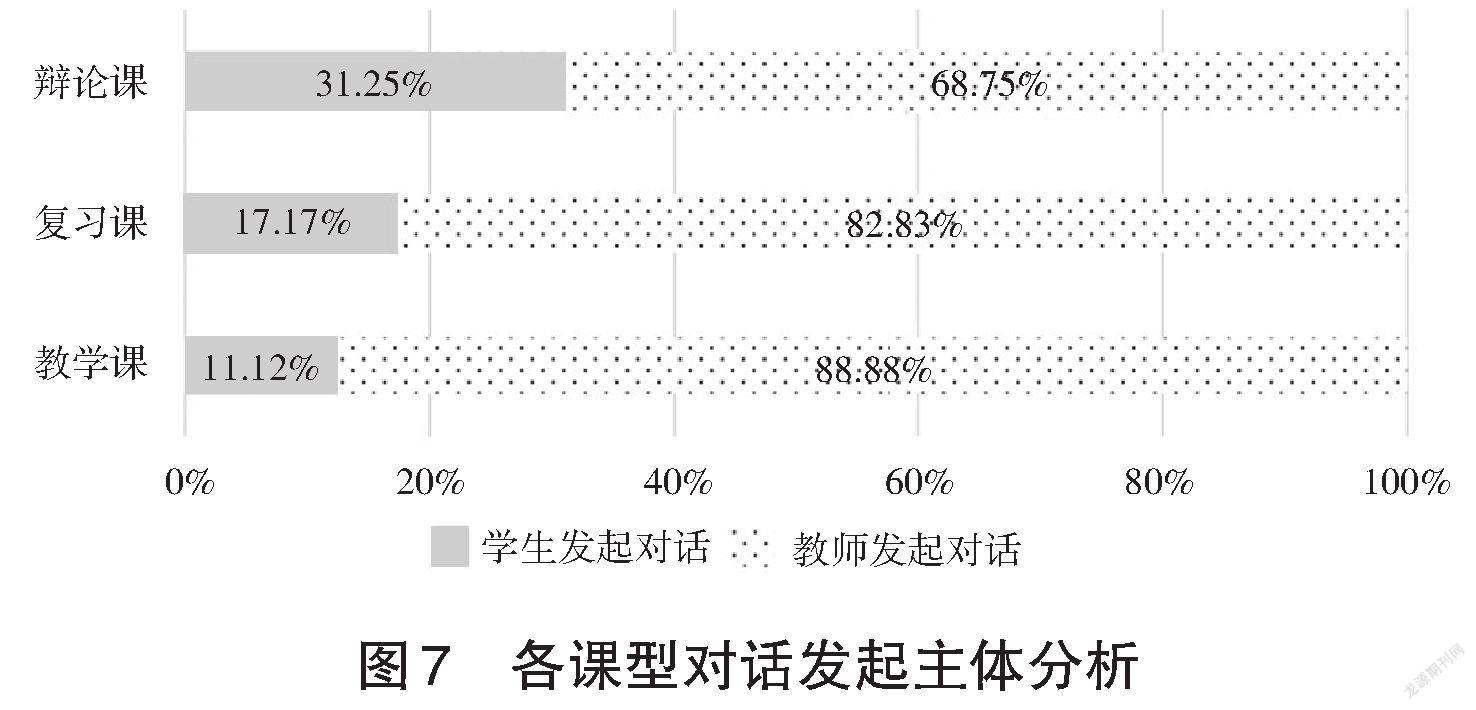

研究最終在對話樣本中發現12類對話互動模式,包括無技術參與的6種對話模式、技術輔助反饋的4種對話模式、技術操作回應的1種對話模式以及被中斷的對話,表2呈現了這12種對話模式及其出現頻次。無技術參與類對話全程基于師生語音對話開展而沒有使用直播技術空間的任何技術工具輔助或支持對話。其中,無反饋對話是發起人發起對話,參與者作出回應后,發起人沒有反饋的對話。這類對話以教師指令性要求引發的對話為主,如讓學生指定下一位發言人。技術輔助反饋類對話是指發起人借助直播空間中的功能輔助對參與人的反應進行反饋,典型情境是教師在學生反應后給予口頭反饋的同時向學生發送電子獎杯。技術操作回應類對話是指被提問方沒有進行口頭回應,而是通過技術操作回應,如通過使用聊天工具文本留言回應。被中斷的對話是指在對話發起后因為被其他學生插話等突發原因導致對話中斷且沒有繼續的對話。

根據表2可知:案例課中,一對一對話占據絕對主導地位(占比82.17%),遠遠超出了一對多互動的比重,可見直播課中師生都傾向于選擇具有明確對象的互動方式;多三元的對話超過了40.00%,師生發起的多三元對話分別占他們發起總對話量的41.43%、57.58%,表明課堂中的對話具有一定互動性,發起者會根據參與者的反應進行追問;雙向對話整體比重較低(僅5.25%),表明絕大部分對話缺乏民主討論與共同探究的特征;值得注意的是,直播空間中支持互動的技術供給尚未被師生充分關注,整合技術的對話僅占14.17%。

2.師生對話互動中的知識建構

(1)對話主題

師生對話主題涉及學術性交互、課堂管理、社會性互動、課堂游戲互動四個方面。學術性交互主題是與課程教學內容相關的對話內容,在課堂提問、答疑、討論活動中產生。課堂管理主題是師生就課堂管理制度或者課堂進程問題所進行的互動內容。社會性互動主題是以師生社會性交往為主要意圖的對話內容,主要以學生分享所見所聞而引發的內容為主。課堂游戲互動主題是師生在教師組織的課堂小游戲中所產生的對話,主要與游戲規則、操作方法、游戲感受與評價有關。統計4類對話主題出現的頻次占比發現,學術性交互占絕大部分(在教師發起的對話中占比71.08%,在學生發起的對話中占比25.81%,在總對話中占比65.21%)。教師發起的對話以學術性交互為主,學生發起的對話以課堂管理為主,如圖2所示。在上述四類主題中,學術性交互與學生的知識建構密切相關,可見教師發起的對話在促進學生知識建構中扮演了主要角色,而其中教師提問是引導知識建構的主要活動。

(2)師生問答中的知識建構

①師生問答內容分析

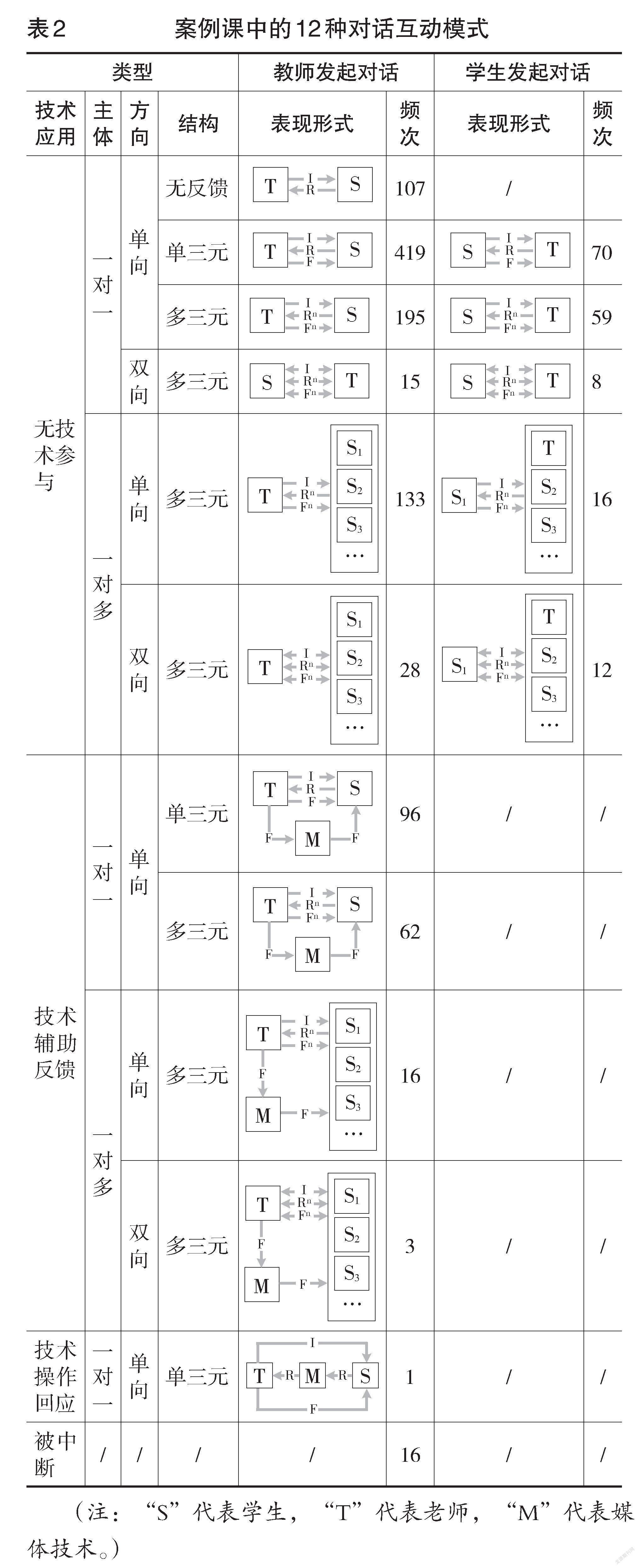

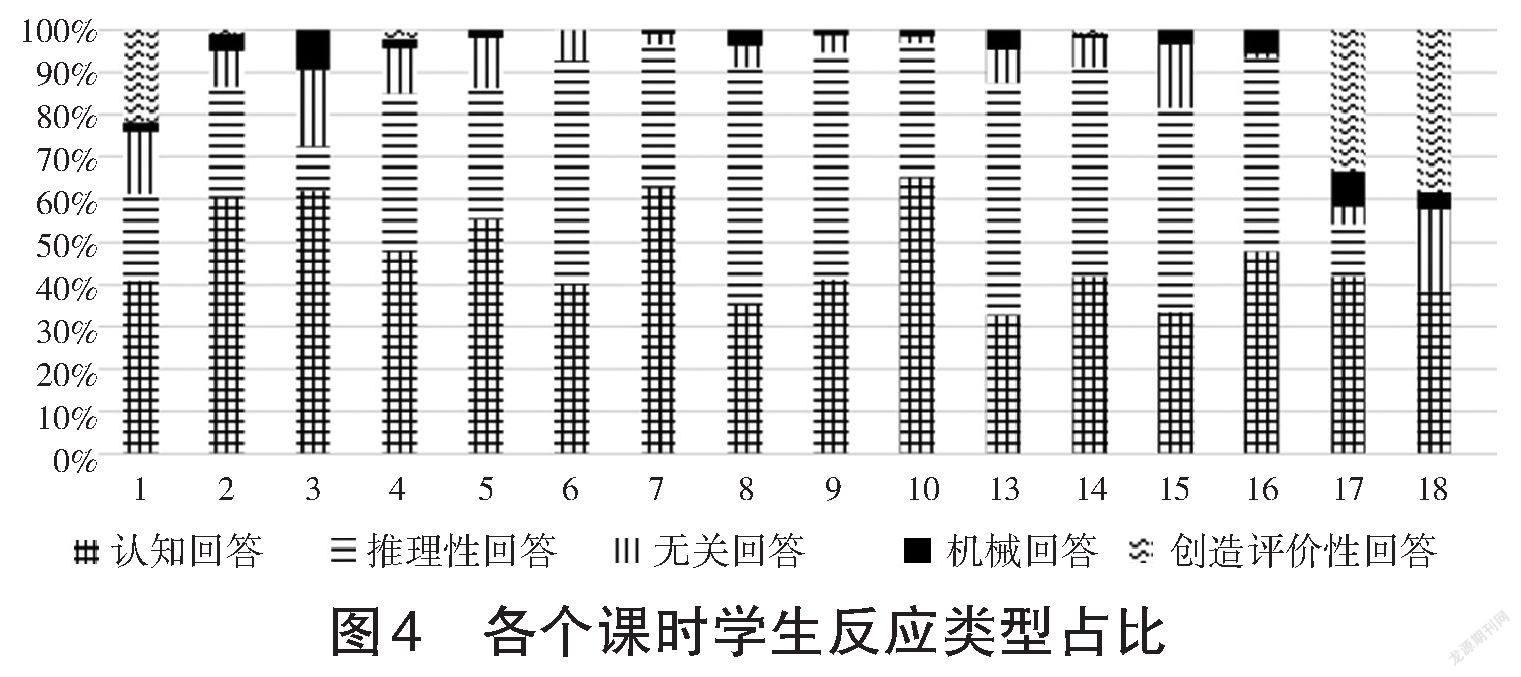

對教師發起對話的編碼結果顯示(見圖3):教師共提出779個問題,理解類和識記類問題占比顯著高于其他幾類,分別為48.22%和29.39%;一半以上課時中的識記和理解類問題的總占比都高達80.00%以上。這可能是因為本次課程的教學目標主要是掌握單詞和語法等基礎性知識,因此教師的提問以強化記憶、促進理解為主。然而,有些課時也存在一些差異。如第四、第九課時,這兩類問題占比明顯下降,應用類問題占比增加;最后兩課時,評價類提問比例明顯上升。

對學生反應類型的編碼結果顯示(見圖4):在課程中認知類(50.43%)和推理類(38.11%)回答占比最高,這可能與教師的提問以具有標準答案的封閉式問題為主有關;進一步分析學生反應類型在各個課時的情況發現,認知和推理回答在大部分課時都占較大比例。值得注意的是,在高階目標相關提問比較多的第一和最后兩個課時,學生創造評價性回答也較其他課時顯著更多。

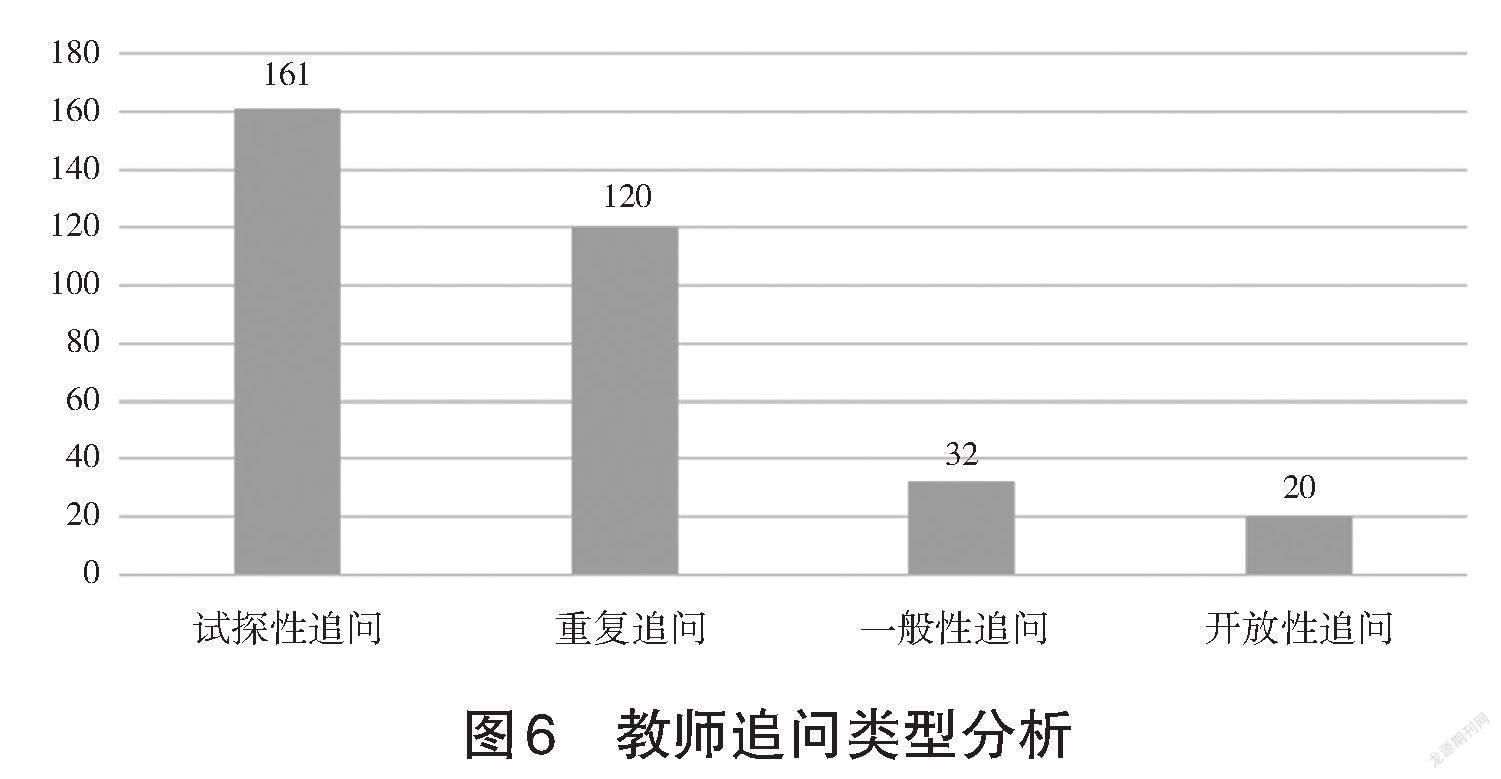

對教師反饋與追問類型的編碼結果顯示(見圖5和圖6):教師反饋以簡單評價性反饋為主,旨在強化認知,但在促進學生深層次認知加工方面作用有限;教師追問以試探性追問和重復追問為主,開放性追問整體較少。

②教師提問、反饋與學生反應的關系分析

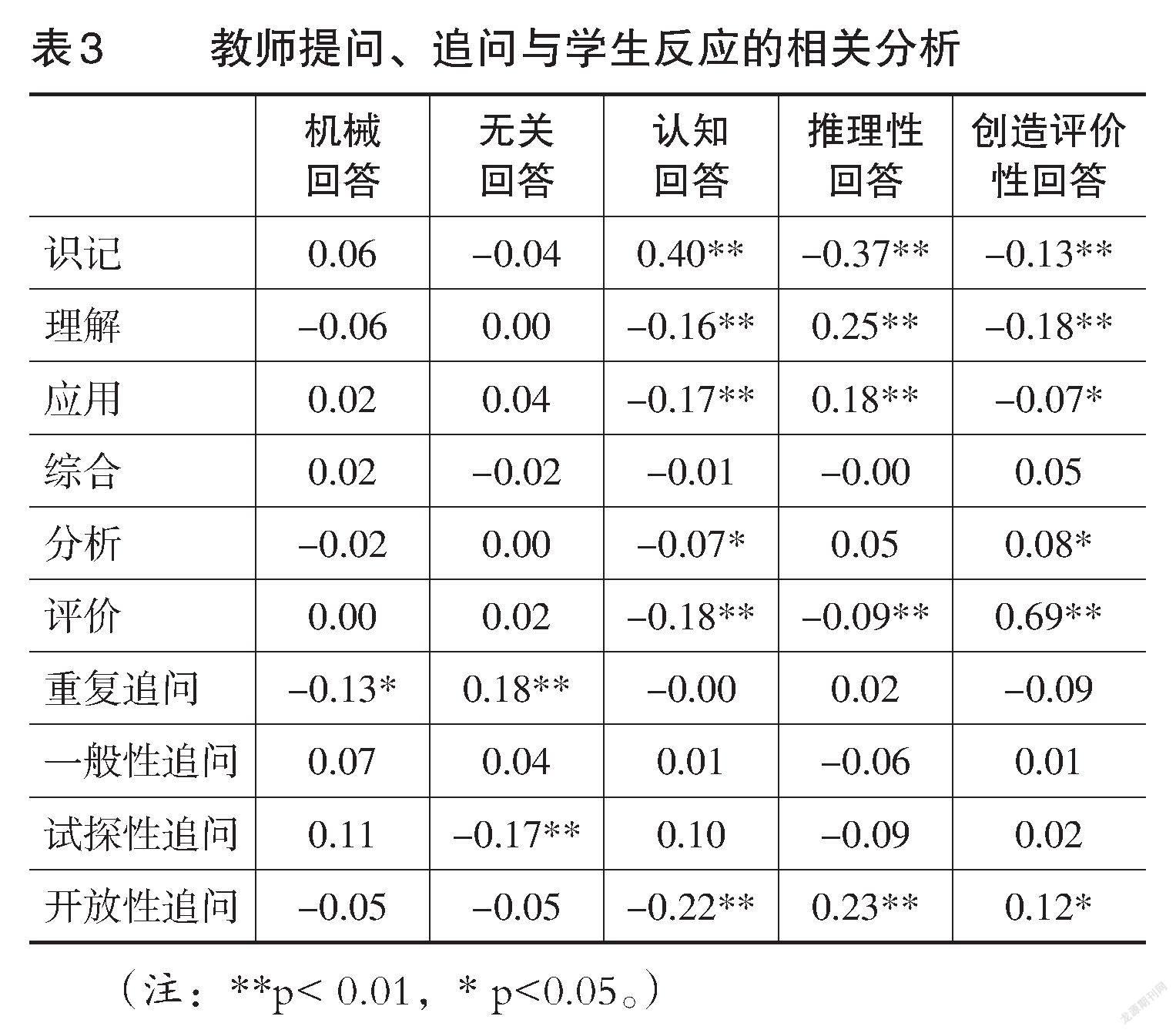

為探究教師怎樣的提問和追問可以促進學生的知識建構,研究對教師的提問類型、追問類型與學生反應類型分別進行Spearman相關分析,結果見表3。

結果顯示,教師提問類型與學生反應類型存在顯著相關。學生低認知投入的回答與低認知目標水平(如識記、理解、應用)的提問顯著相關,教師低認知目標水平的提問會抑制學生創造評價性回答,教師提出的分析和評價類問題與學生創造評價性回答顯著正相關。教師的追問類型也與學生反應類型顯著相關。重復追問在一定程度上會減少機械回答;但是同時也會引發學生無關回答。試探性追問一定程度上會抑制學生的無關回答;開放性追問與學生的推理性和創造評價性回答顯著正相關;一般性追問與學生反應的相關性不顯著。

3.師生對話互動中的課堂文化

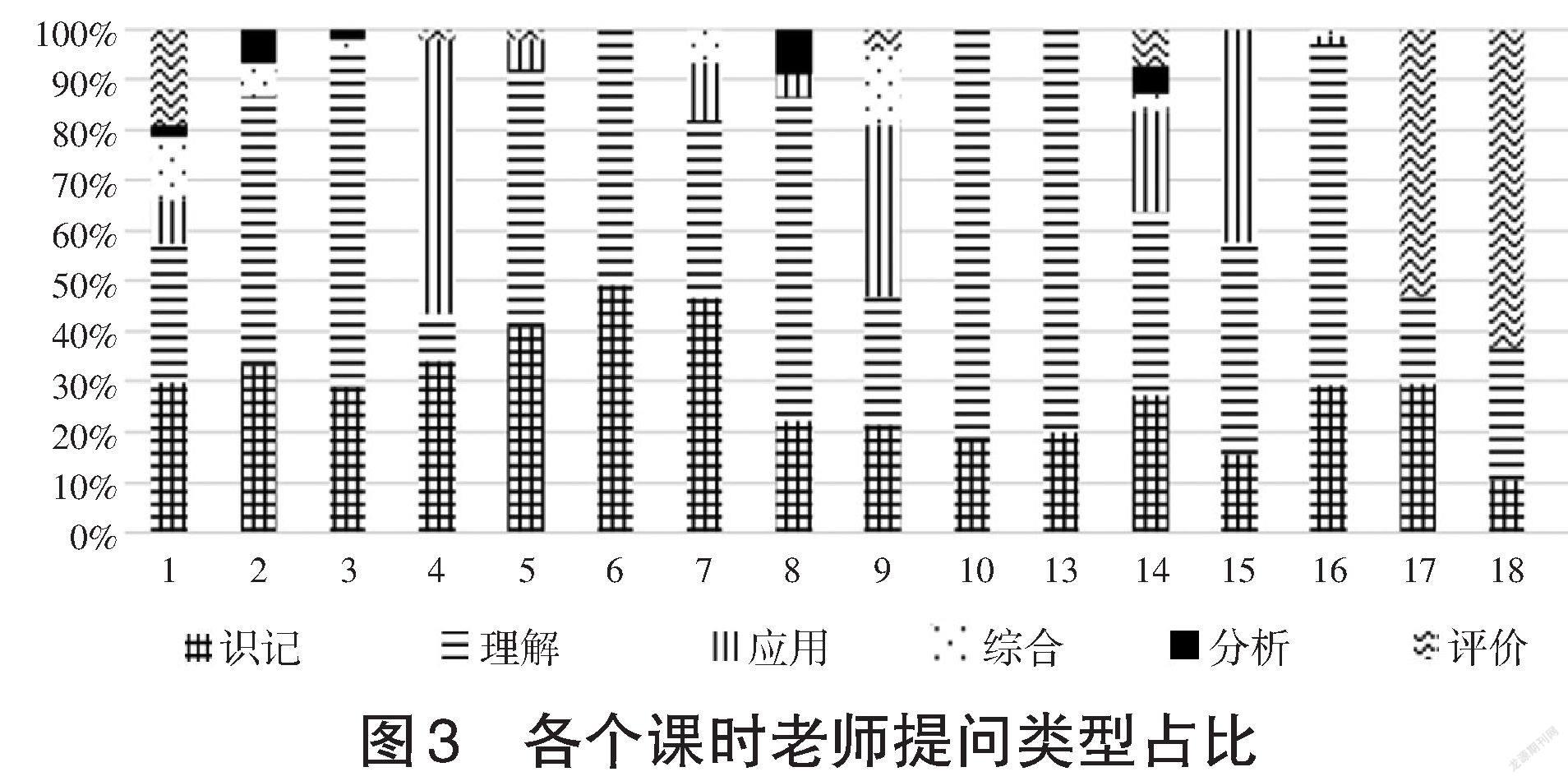

(1)對話機會

統計直播課師生對話的發起主體顯示,課程中發生的1256段對話中,教師發起對話(占比86.86%)遠高于學生發起對話。三個課型(辯論課、復習課和教學課)中辯論課的學生發起對話占比稍高(見圖7),但是也只達到31.25%。可見,教師仍占有課堂話語主導權。值得注意的是,對話主題分析結果顯示(見圖2),在學生發起的對話中,課堂管理主題明顯多于其他三類(占比47.88%),占該主題所有對話的32.11%;其次是社會性互動類對話,占該主題所有對話的29.41%;這在一定程度上體現出該直播課堂在課堂管理上具有較好的民主性以及較為寬松活躍的課堂氛圍。

對師生的發言次數和發言總字數進行統計分析發現(見表 4):盡管教師在發言次數與發言字數占比略高于學生,但是學生也擁有了近50.00%的發言機會;從每個學生的發言次數與字數統計來看,每個學生在課程中都擁有相對平等的發言機會。這可能也是因為在小班教學情境下,教師有精力和時間讓所有學生表達他們的觀點。

進一步分析發現:在學生發起的對話中,學生的發言次數占比在16個課時內相對穩定,都在55.24%上下小幅度波動;而在教師發起的對話中,學生發言次數占比有所下降,平均占比為44.66%;相比發言次數,學生發言字數占比明顯較低,每個課時中學生發言字數總體占比平均只有33.86%,且各課時之間波動比較明顯,但都沒有超過50%。

對不同主題和課型的分析可知(見圖8和圖9):學生在社會性互動和學術性交互類對話中發言字數占比較多;學生在辯論課中發言字數占比最高,其次是教學課,最低是復習課。可見,學生在學術性交互與社會性互動中擁有更多話語權,尤其在鼓勵民主發言的辯論課中學生擁有的話語權更多。

(2)對話關系

根據對話控制權,研究將對話分為教師控制、學生控制和民主對話三類。其中,互動模式中去掉被中斷的對話由教師和學生發起的單向對話分別被看作是教師和學生控制的對話,雙向對話則可以看作是民主對話。統計顯示,案例課中教師控制的對話(占82.98%)主導整個課程。這可能與案例中教師主要通過問答形式考查學生知識點掌握情況有關。進一步考察各類對話主題發現(見圖10),教師控制的對話在各類主題對話中都占比較高,尤其在學術性交互中占比最高。相較而言,學生控制的對話在課堂管理和社會性互動中呈現較高占比。可見,課堂尚未形成民主、協商的對話關系,教師在對話中的權威地位仍比較突出,學生主要以響應教師要求與問題的方式參與課堂對話,體現集體探究的民主、協商式的對話較少。

基于前面互動模式的分析來看,對話雙方通常都會響應對方的問題與請求,91.49%的對話都以教師的反饋結束,顯示出教師在課堂對話中的支持和控制作用。然而,仍然存在一定比例教師忽略學生反應的情況,如教師對于學生68.00%的無關插話不予理會,教師沒有對學生反應做出反饋的次數達到107次。

對師生對話中的關鍵詞進行分析顯示:教師話語中高權重詞語主要為提問和反饋類詞語。如表5所示,“right”“yeah”“okay”的權重較高,表明教師主要以積極肯定的方式反饋。學生話語中高權重關鍵詞主要與自我表達相關,如“like”和“no”反映出他們更傾向于直接表達喜好和意愿。“teacher”獲得較高權重體現了學生在課堂活動中對教師的尊重或依賴。高頻動詞短語分析顯示:教師話語中“need to”獲得最高權重,反映出教師在課堂中的權威性和控制性,權重次之的“try to”則體現了教師對學生表達和參與的鼓勵;學生話語中 “want to”獲得最高權重,體現出案例課堂某種程度上是支持學生的自我意愿表達的。

(3)情感分析

對師生話語進行情感極性分析結果顯示(見表6),老師和學生在對話中都同時存在消極和積極的情感,但是情感零值占比較多,揭示出師生在對話中具有的明顯情感態度傾向較少,意味著整合更多情感態度的集體探究文化尚未形成。學生的情感零值占比最高,積極情感占比不高,意味著課堂中學生的情感投入是有限的。從表6中還可以看出,教師話語中積極情感占比更高,可見課堂中教師語言以肯定、鼓勵為主,而學生在教師發起的對話中的積極情感明顯高于同伴發起的對話,意味著教師在其發起的對話中能更好地激發學生的積極情感。

對不同主題對話的分析顯示(見圖11和圖12),師生在社會性互動和學術性交互中的積極情感體驗較高。教師主要的消極情感出現在課堂游戲互動中,這可能是因為教師在游戲中規范和糾正學生的行為所引起。學生在社會性互動與學術性交互中都呈現出較高的負面情感表達,但是在課堂管理對話中消極情感表達的比重并不高,表明學生整體上會響應教師和同伴提出的要求,遵守和維護課堂的規則和秩序。

綜上,結合李潔(2019,p.32)對課堂文化的分類可知,案例課呈現出知識講授式的權威控制型文化特征,情感價值型文化特征并不突出,基于社會建構的集體探究與創新文化尚未形成。具體體現在近90.00%的對話發起者是教師,教師話語占較大比重(66.14%),教師控制類對話占比最高(占82.98%),教師話語中高權重關鍵詞為“need to”,學生有限的情感體驗等。與此同時,一些證據也映射出相互尊重、相互支持、平等友好、民主參與的文化開始萌芽,如學生相對較高且平均的發言機會(見表4),學生在課堂管理(32.11%)和社會性互動(29.41%)中的主動性,教師對學生回答較高的反饋率(91.49%),教師課堂語言以積極肯定詞匯為主,學生課堂語言以自我表達詞匯為主等。

五、討論與反思

1.直播互動技術:有效賦能教學互動的功能尚待探索

本研究發現,案例課中主導的對話互動模式與傳統課堂相比沒有明顯的差別,在支持視頻通訊的直播互動空間中,師生都更傾向于采用語言溝通交流。盡管教師嘗試利用嵌入互動空間的技術來支持和促進互動,但是使用的場景與方式單一、頻率較少。該結果與研究的預期(直播課中可能會有更多技術融入并改變互動模式)不符。這可能與本研究所選案例是低年級小學生英語課有關。教師會為了突出英語教學目標的口語練習或擔心學生技術操作技能不足導致互動效率降低或干擾學習注意力等原因而減少技術應用。這同時也揭示出教師對直播互動技術功能的認識與應用不足。除了聯通師生,創設更具沉浸感的視頻互動情景之外,以ClassIn為代表的直播互動平臺還提供了一些提升師生對話互動效率,促進互動建構性、創造性與開放性的功能,如學生管理(授權、靜音、獎勵、下臺)、屏幕共享、共同書寫、學生觀點采集、搶答器、文本留言、課堂調查、分組等。很多功能的技術門檻較低,教師可以快速幫助低年級小學生掌握并形成這些技術應用的習慣。遺憾的是,直播課教師較少主動嘗試和探索這些新技術對教學互動的作用,而主要照搬傳統講授的方式開展直播互動教學。這種現象在近期一些實證研究中也有發現(陳實等,2020;梁美盈等,2020;孫田琳子,2021)。

實際上,直播互動技術賦能教學互動不僅能消除時空對課堂對話的束縛,而且可以推動課堂對話社會空間與體驗空間的轉變。直播互動空間中師生的物理距離與更平等的虛擬空間格局消解了傳統教室中的教師權威,強化了每個學生的主體性與獨特性,有助于形成平等、合作、共享、共治的對話關系。此外,直播互動空間還支持師生與其他研究者、實踐者實現更加開放的社會聯通,為教學對話互動提供更豐富的場域,將更多元的虛擬或真實空間聯入課堂,為學生構建出支持其知識生產、分享、傳播、應用與演化的場所。綜上,直播互動空間不僅能對傳統課堂對話互動進行還原與增強,還推動了對話所處空間在物質、社會、精神空間的聯通與融合(李爽等,2020),進而促進課堂在對話互動模式、互動關系、互動文化的系統變革。

2.直播課師生對話:從知識講授轉向知識建構

課堂對話是知識建構的有效途徑,而知識建構是檢驗課堂對話質量的重要標準(宋宇等,2021)。社會建構主義的知識建構概念強調學習的社會性,倡導開展建構性學習,讓學生在與他人對話、交流的協商過程中建構意義(吳詠荷等,2014)。小班直播互動課為支持知識建構提供了良好空間。一方面小班規模給每個學生提供了更多交流的機會,有助于增強每個學生的在場感,建立學生間積極互賴的同伴關系。另一方面,直播互動技術能夠支持流暢的視頻互動、便捷的文件與桌面共享以及多樣化互動。師生的物理空間盡管是分布式的,但是在教師的有效組織下,虛擬空間同樣能夠帶來沉浸式的互動體驗。由于虛擬空間能夠聯通學生個人空間與課堂空間,因此可以給知識建構創造更多元、更豐富的情境,使處于個人空間的學生在參與互動對話時也會更加放松和自信。

然而,本案例研究結果顯示,預期的知識建構在案例課中并沒有充分發生,課堂對話仍然以師生對話為主,學生間的協作探究對話并沒有出現。學生知識建構主要基于教師主導的師生對話開展,而師生對話也以教師引發的理解類和識記類問題互動為主,教師較少提供闡釋性分析和開放性追問;學生主要通過回憶和簡單的邏輯判斷參與對話,創造評價性回答占比整體較低。高質量對話所具有的集體性、互惠性、支持性、建構性、目的性特征(Gr?schner et al.,2015),以及高質量對話所包含的對知識的闡釋、對問題的分析、對信息的歸納以及對自我認知的反思(Howe et al.,2019),都沒有在案例課對話中充分呈現。該結果揭示出案例課教師仍然秉持以教師為中心、以基本語言知識講授和技能訓練為主的英語教學理念。實際上,這種知識講授式的教學是當前直播互動課堂的普遍特征,也是我國中小學課堂的基本現狀。宋宇等人(2021)對我國國家教育資源公共服務平臺上255節部級優秀課的對話分析顯示,我國中小學課堂中主要基于一種“基礎知識+”的對話模式,知識講授式對話仍占主導地位,推理與遷移類對話、質疑類對話出現頻次較低且難以發生。

對于小學英語教學而言,盡管基本語言知識與技能學習很重要,但是根據義務教育英語課程標準(簡稱“課標”),小學英語教學應更注重對學生英語學習興趣、良好學習習慣和創造性語言運用意識的培養(中華人民共和國教育部,2011)。英語教學目標除了語言知識、語言技能之外,還包括情感態度、學習策略和文化意識。課標建議教師組織多種課堂互動鼓勵學生通過觀察、模仿、體驗、探究、展示等方式學習和應用英語,盡可能多地創造語言實踐機會,引導學生的自主學習與合作學習(中華人民共和國教育部,2011)。相較于知識講授式教學,知識建構式教學更注重學生學習的主體性,為學生創設更生動有趣的問題情境,提供更多合作探究的機會和參與式學習體驗,符合課標的要求。隨著我國教育改革的深入,人才培養目標逐漸從“雙基”目標向綜合素質、核心素養目標轉變,充分發揮直播課新空間優勢,激勵和支持高質量課堂對話,推動直播課從知識講授式課堂向知識建構式課堂的轉變勢在必行。

3.學生被賦權后的課堂文化建設:自主與控制之間的平衡

本案例課中,教師在對話互動中仍具有較強的主導權和控制權,學生在課堂教學活動和知識建構中的主體性尚未充分體現,集體知識建構與課堂生成整體較少,自主、民主、合作、探究的課堂文化尚未形成。該結果與已有研究發現(已有直播課主要采用“教師主控”的“講授型”教學)相一致(陳實等,2020;梁美盈等,2020;王瑩瑩等,2021)。鐘啟泉(2010)指出課堂互動創新應能夠變革傳統課堂教學的基本關系,顛覆師生之間支配從屬關系,使每個學生成為學習的主體,建立學生間的合作關系,形成學習集體,讓課堂教學超越管理控制乃至教育啟蒙,成為學生探究學習的天地。在前面的討論中,我們已經指出直播互動空間具有顛覆師生從屬關系的潛力。學生被賦權后,一方面有助于課堂文化從教師權威控制型向民主協商型、集體探究型轉變。本研究中,課堂管理對話主要由學生發起便體現了學生在課堂參與中主體性的提升。另一方面,在缺乏有效規則與機制的情況下學生被賦權又可能導致課堂混亂無序、低效和學生低投入等問題。本案例課中,課堂管理對話占據師生對話近1/5的比例也揭示出課堂秩序維護需要耗費師生一定精力。而已有文獻中也指出直播課會出現學生擅自離場、課堂紀律較難管理、學生專注力差等問題(丁珍,2020;陳澤軍等,2021;Falloon,2012)。

綜上,探索不同教育情境下學生被賦權后的直播課課堂文化中自由與約束、自主與控制新的平衡點非常重要。教師主控型的課堂文化無疑難以吸引想要更多課堂參與權的學生持續投入課堂,而一味追求自主探究、民主協商的課堂文化又對缺乏自我約束力和自主學習能力較弱的青少年而言并不合適。因此,在直播課課堂文化建設中,一方面,通過課堂規則激勵學習興趣,引發學生對課堂學習的心理投入而不只是規范課堂行為變得更加重要。直播課堂文化建設應激發學生對課堂內容的認知興趣,提升學生對課堂的情感投入,如責任感、歸屬感、愉悅感等,促進學生對課堂參與的自我反思與調節等元認知投入,讓學生形成對其課堂行為的自我約束和規范。另一方面,教師還需要在師生民主協商的基礎上建立基本的行為規范,以確保課堂秩序與教學成效。未來,需要更多直播課課堂管理與文化建設的實證和理論探索,如考察哪些規范是教學活動有效開展的基本保障,如何兼顧自主學習、民主參與、和諧有序,以及新課堂秩序構建所需的技術供給等問題。

六、總結與展望

本研究基于互動模式、知識建構和課堂文化的三維分析框架,綜合內容分析、情感分析等方法,對一門基于ClassIn開展的少兒英語小班直播課師生互動特征與規律進行了深入考察。研究發現:案例課中師生對話的互動模式涉及12種,但是技術參與模式較少、使用場景單一;案例課的知識建構主要發生在教師學術性提問引發的師生對話中,且以強化基礎知識記憶、理解和應用為主,缺乏集體知識探究與創造;師生問答中,教師低目標層次的問題將會抑制學生創造評價性回答的產生,分析、評價類問題以及開放性追問將會激發學生創造評價性回答;案例課以知識講授式的權威控制型課堂文化為主,集體探究、創新的文化尚未形成,但是勇于自我表達、民主參與課堂管理等平等、民主、參與的文化特征開始萌芽。

本研究僅針對一門少兒英語小班直播課的案例開展研究,故相關結論也只適用于該情境,研究提出的對話分析框架需要在新情境中進行調整,相關研究結論也需要在更多年級、學科、直播教學模式下進行驗證、調整和優化。未來,直播互動課堂作為最具發展前景的一種新型課堂形式應成為課堂教研的新陣地,迫切需要更多理論與實證研究探索新課堂空間下師生對話的新型互動方式與模式、互動技術與功能、互動關系與文化,進而推進“互聯網+課堂”的師生對話互動范式變革。

參考文獻:

[1][韓]吳詠荷,[美]托馬斯·希·里夫斯(2014).網絡學習中的有意義交互:社會建構主義的視角[J].王志軍.中國遠程教育,(1):15-23,95.

[2][日]佐藤學(2004).學習的快樂——走向對話[M].鐘啟泉.北京:教育科學出版社:39-40.

[3]陳家龍(2018).商務漢語課課堂觀察分析研究[D].天津:天津師范大學:19-36.

[4]陳實,梁家偉,于勇等(2020).疫情時期在線教學平臺、工具及其應用實效研究[J].中國電化教育,(5):44-52.

[5]陳澤軍,韓永麗(2021).高校大規模在線教學典型案例分析與改進策略[J].中國教育信息化,(1):82-87.

[6]崔允漷(2010).論指向教學改進的課堂觀察LICC模式[J].教育測量與評價(理論版),(3):4-8.

[7]丁珍(2020).網絡直播學習環境下高校課堂互動行為研究[J].中國教育信息化,(20):6-10.

[8]方海光,高辰柱,陳佳(2012).改進型弗蘭德斯互動分析系統及其應用[J].中國電化教育,(10):109-113.

[9]顧小清,王煒(2004).支持教師專業發展的課堂分析技術新探索[J].中國電化教育,(7):18-21.

[10]管漪(2020).基于iFIAS的大學英語智慧課堂教學互動行為研究[J].中國教育信息化,(11):23-29.

[11]郭文革,張夢哲,續芹等(2021).同時“在場”與在線“面對面”——對國外26篇在線同步視頻教學研究的綜述[J].中國遠程教育, (2):27-35,77.

[12]韓后,王冬青,曹暢(2015).1:1數字化環境下課堂教學互動行為的分析研究[J].電化教育研究,36(5):89-95.

[13]韓姝(2020). 基于布魯姆教育目標分類理論的初中英語教師網絡優質閱讀課堂的提問研究[D].上海:上海師范大學:57-59.

[14]黃蓉(2016).基于FIAS的新任漢語教師志愿者海外初級漢語課堂互動分析[D].蘭州:西北師范大學:24-26.

[15]黃榮懷,張慕華,沈陽等(2020).超大規模互聯網教育組織的核心要素研究——在線教育有效支撐“停課不停學”案例分析[J].電化教育研究,41(3):10-19.

[16]敬晶(2016).基于COLT量表的對外漢語課堂實證研究[D].蘭州:西北師范大學:14-24.

[17]樂傳永,許日華(2020).高校在線教學的成效、問題與深化[J].教育發展研究,40(11):18-24.

[18]李春蘭(2014).基于高中優質地理課的課堂教學提問行為研究[D].呼和浩特:內蒙古師范大學:12.

[19]李冀紅,萬青青,陸曉靜等(2021).面向現代化的教育信息化發展方向與建議——《中國教育現代化2035》引發的政策思考[J].中國遠程教育,(4):21-30.

[20]李潔(2019).小學課堂文化診斷研究[D].武漢:華中科技大學:30-34.

[21]李爽,鮑婷婷,王雙(2020).“互聯網+教育”的學習空間觀:聯通與融合[J].電化教育研究,41(2):25-31.

[22]李卓(2014).基于FIAS的對外漢語初級漢語課課堂互動調查報告[D].上海:上海外國語大學:5-7.

[23]梁林梅,蔡建東,耿倩倩(2020).疫情之下的中小學在線教學:現實、改進策略與未來重構——基于學習視角的分析[J].電化教育研究,41(5):5-11.

[24]梁美盈,陳實(2020).疫情背景下地理直播課堂學習環境分析[J].地理教學,(8):27-30.

[25]劉佳(2017).“直播+教育”:“互聯網+”學習的新形式與價值探究[J].遠程教育雜志,35(1):52-59.

[26]劉蘭英(2012).小學數學課堂師生對話的特征分析[D].上海:華東師范大學:91.

[27]劉司卓,李爽,黃嘉靖(2021).直播課學習行為投入評價的實證研究[J].中國遠程教育,(2):36-45,58.

[28]師茗(2014).小學英語課堂互動過程中的教師話語分析——以江蘇省某市五節小學英語公開課為例[J].瘋狂英語(教師版),(2):72-75,80.

[29]宋宇,鄔寶嫻,郝天永(2021).面向知識建構的課堂對話規律探析[J].電化教育研究,42(3):111-119.

[30]孫田琳子(2021).在線課程視頻交互方式的現狀及優化策略[J].中國遠程教育,(1):57-65.

[31]王瑩瑩,梁家偉,陳實(2021).在線直播課堂師生言語互動案例研究——以山東省淄博市柳泉中學在線直播課為例[J].教育研究與實驗,(1):70-74.

[32]王運武,王宇茹,洪俐等(2021).5G時代直播教育:創新在線教育形態[J].現代遠程教育研究,33(1):105-112.

[33]解冰,高瑛,郭婷嘉(2017).基于FIAS系統的高中英語課堂師生互動行為研究[J].基礎外語教育,19(2):3-12,108.

[34]謝洪珍,李天華(2020).化學類專業課程在線教學模式的探索與實踐——以“分析化學”為例[J].化學教育(中英文),41(24):15-19.

[35]謝幼如,邱藝,黃瑜玲等(2020).疫情防控期間“停課不停學”在線教學方式的特征、問題與創新[J].電化教育研究,41(3):20-28.

[36]晏婷(2020).基于啟發—回應—反饋(IRF)模式的高中英語教師課堂糾錯性反饋研究[D].成都:四川師范大學:25-26.

[37]楊楚媛(2020).小學英語故事教學課堂話語現狀調查研究[D].上海:上海師范大學:15.

[38]楊明(2019).在線教育直播平臺設計與實現[D].北京:北京交通大學:81.

[39]袁博,宋曉光,李瓊等(2020).直播模式下研究生在線教學探究[J].現代教育技術,30(6):114-119.

[40]張凌坤(2006).大學英語教師提問存在的問題及其解決策略[J].山東外語教學,(2):33-35.

[41]張屹,祝園,白清玉等(2016).智慧教室環境下小學數學課堂教學互動行為特征研究[J].中國電化教育,(6):43-48,64.

[42]張紫屏(2015).課堂有效教學的師生互動行為研究[D].上海:上海師范大學:3-4.

[43]中華人民共和國教育部(2011).義務教育英語課程標準(2011年版).[EB/OL].[2021-10-09].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201112/t20111228_167340.html.

[44]鐘啟泉(2006).知識建構與教學創新——社會建構主義知識論及其啟示[J].全球教育展望,(8):12-18.

[45]鐘啟泉(2010).“課堂互動”研究:意蘊與課題[J].教育研究,31(10):73-80.

[46]周洪宇(2020).邁向新時代教育信息化發展新階段[J].中國教育學刊,(10):5.

[47]左璜,黃甫全(2011).課堂互動研究的主題、方法與趨勢[J].外國教育研究,38(5):81-86.

[48]Brown, H. D. (2007). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy[M]. NY: Pearson Education:172.

[49]Falloon, G. (2012). Inside the Virtual Classroom: Student Perspectives on Affordances and Limitations[J]. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 16(1):108-126.

[50]Flanders, N. A. (1961). Analyzing Teacher Behavior[J]. Educational Leadership, 19(3):175-176.

[51]Gr?schner, A., Seidel, T., & Kiemer, K. et al. (2015). Through the Lens of Teacher Professional Development Components: The“Dialogic Video Cycle”as an Innovative Program to Foster Classroom Dialogue[J]. Professional Development in Education, 41(4):729-756.

[52]Howe, C., Hennessy, S., & Mercer, N. et al. (2019). Teacher-Student Dialogue During Classroom Teaching: Does It Really Impact on Student Outcomes?[J]. The Journal of the Learning Sciences, 28(4-5):462-512.

[53]Lee, Y., & Kinzie, M. (2012). Teacher Question and Student Response with Regard to Cognition and Language Use[J]. Instructional Science, 40(6):857-874.

[54]Lossman, H., & So, H. (2010). Toward Pervasive Knowledge Building Discourse: Analyzing Online and Offline Discourses of Primary Science Learning in Singapore[J]. Asia Pacific Education Review, 11(2):121-129.

[55]Molinari, L., Mameli, C., & Gnisci, A. (2013). A Sequential Analysis of Classroom Discourse in Italian Primary Schools: The Many Faces of the IRF Pattern[J]. British Journal of Educational Psychology, 83:414-430.

[56]Pehkonen, E., & Ahtee, M. (2004). How Do Teachers Listen to Their Pupils?[C]// Merenluoto, K., & Mikkila-Erdmann, M. Learning Research Challenges the Domain Specific Approaches in Teaching. Turku: University of Turku, Department of Teacher Education:67-77.

[57]Sinclair, J. M., & Coulthard, R. M. (1975). Towards an Analysis of Discourse: The English Used by Teachers and Pupils[M]. London: Oxford University Press:49.

[58]Smart, J., & Marshall, J. (2013). Interactions Between Classroom Discourse, Teacher Questioning, and Student Cognitive Engagement in Middle School Science[J]. Journal of Science Teacher Education, 24(2):249-267.

[59]Spada, N., & Lyster, R. (1997). Macroscopic and Microscopic Views of L2 Classrooms[J]. Tesol Quarterly, 31(4): 787-795.

[60]Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press:79-92.

Analysis of Patterns and Characteristics of Teacher-Student Dialogue Interaction

in Live Teaching

LI Shuang, HUANG Jiajing, LIU Sizhuo

Abstract: Since the outbreak of COVID-19, live teaching has become an important form of online teaching. And the characteristics and rules of teacher-student dialogue interaction are important topics of online teaching research. However, most existing analytical frameworks or tools only focus on teacher-student dialogue from one or two aspects, failing to comprehensively explore the whole picture of it. An in-depth examination of the characteristics and rules of student-teacher interaction in a small live class based on a three-dimensional framework of interaction patterns, knowledge construction and classroom culture revealed the following results. The teacher-student dialogue in live teaching includes twelve interaction modes such as the interaction without the involvement of technology, technology-assisted feedback, technology-operated response and interrupted dialogue. Among them, the one-to-one one-way ternary dialogue without the involvement of technology is predominant, which suggests the role of technology in facilitating teacher-student dialogue interaction is not obvious. Knowledge construction mainly occurs in teacher-student dialogues triggered by teachers’ academic questions and is dominated by teachers’ low-level cognitive questions and students’ simple cognitive responses, lacking deep-level cognitive processing and inquiry and creation of collective knowledge. Classroom culture reveals the authoritative and controlling characteristics of a knowledge-teaching style, the culture of collective inquiry and innovation based on social construction has not yet been formed, and the cultural characteristics such as mutual respect and support, equality and friendship, and democratic participation between teachers and students are beginning to emerge. In the future, teachers need to deeply explore the interactive technology functions of live teaching, give full play to the new spatial advantages of live classes, explore the new balance of freedom and restraint, autonomy and control in the classroom culture of live classes, stimulate and support high-quality classroom dialogue, and promote the shift of live classes from knowledge-teaching classes to knowledge-constructing classes.

Keywords: Live Teaching; Teacher-Student Dialogue; Interactive Pattern; Knowledge Construction; Classroom Culture