認知視角下經濟新聞標題中的概念隱喻研究

龍萱玥

摘 要:隨著信息化、經濟全球化深入發展,經濟新聞廣泛傳播。作為新聞的眼睛,經濟新聞標題發揮著關鍵作用。本文以《經濟學人》2022年9-12月標題為語料,從認知語言學視角淺析經濟新聞標題中的隱喻。作者通過對四種常見隱喻——戰爭隱喻、人類隱喻、擬人隱喻和上下隱喻進行具體映射分析,探究隱喻與人們認知的關系和對新聞傳播的作用。結果表明,經濟新聞標題中隱喻的使用不僅使抽象復雜的經濟現象和術語更易被讀者理解,也增強了經濟新聞的吸引力。

關鍵詞:概念隱喻;經濟新聞標題;認知;《經濟學人》

一、引言

信息化時代的全面到來與經濟全球化的不斷深入,使得收集、傳遞、接收信息成為我們日常生活中不可或缺的環節,各式各樣的經濟新聞報道隨處可見。新聞標題被稱作“新聞報道的眼睛”,是對報道核心內容的總結,在閱讀中發揮著非常關鍵的作用。

隱喻是一種語言現象,更是一種認知現象,是人類將其在某一領域獲得的經驗說明或解釋另一類領域的經驗的一種活動(束定芳,2000)。為達到激發讀者閱讀興趣、使其快速抓住要點并有效感知主旨的目的,隱喻作為一種語言手段和寫作技巧,在新聞標題里出現頻率很高。隨著概念隱喻研究的不斷發展,經濟新聞標題中隱喻的運用愈加廣泛,不僅增進了經濟文本的感情色彩與表現力,同時利于讀者進行理解抽象的經濟概念。

基于此,本文從認知語言學視角出發,結合概念隱喻理論,對經濟新聞標題中蘊含的隱喻進行剖析,試圖發現其中不同的隱喻范式,并闡釋如何通過隱喻搭建理解的橋梁,希望為新信息的解讀和掌握提供一個好的切入點。

二、理論基礎

(一)概念隱喻理論

美國認知語言學家Lakoff和Johnson于1980年在《我們賴以生存的隱喻》一書中提出概念隱喻理論,他們對隱喻的概念作了詳細解釋:隱喻主要是有關思想和行為的問題,它的本質是在人類自身體驗的基礎上,通過一件事物來體驗另一件事物。隱喻被看作一個跨域映射過程,基于人們不同生活經驗或文化背景,生成不同的意向概念圖示并儲存于源域;在人們處理新信息時,從源域中調用相似或互通的認知本體對新事物產生映射,形成目標域,并用語言符號在信息傳遞過程中表達出來。Lakoff和Johnson根據源域的不同,將概念隱喻劃分為結構隱喻、實體隱喻和空間隱喻三大類型。這些不同類型的隱喻貫穿人類發展始終,不僅構成了我們對經驗的最基本的感知和理解,也使語言變得更為生動有趣。

(二)新聞標題隱喻研究概況

標題是閱讀新聞的起點。早期有關新聞的隱喻研究僅限于詞匯層面,只將其看作是一種簡單的修辭手法。隨著信息化時代新聞的廣泛傳播,新聞標題的重要研究價值愈加凸顯,近年來的研究將視角逐漸擴展到了語法、語用等不同層面。如吳文月(2019)在韓禮德語法隱喻理論指導下,采取定性和定量分析相結合的方式對新聞標題中的語法隱喻進行對比分析;Lee(2020)從語用學角度出發,考察韓國報紙和《紐約時報》標題的差異。但是目前對新聞標題中隱喻的新聞傳播作用的探究仍不夠深入,且多聚焦在對促進跨文化傳播的翻譯研究上(孫丹妮,2022)。

經濟類新聞涵蓋面廣,包括證券、財經、金融等,涉及的內容也大多是較復雜的經濟現象及理論,其面向的群體不僅僅是專業人士,還有對經濟現象、經濟形勢感興趣的普通大眾(趙艷芳,2001)。故媒體在經濟新聞報道標題中使用隱喻手段,能夠簡要形象地概括并傳達文章大意,使讀者更好地理解文本,并增強新聞報道的吸引力。

三、資料收集與步驟分析

《經濟學人》作為國際性新聞和商業周刊,提供對全球商業和金融的清晰報道、評論和分析。它在廣大優秀報刊中突破重圍的原因之一便是其簡潔精煉、獨具匠心的標題。而隱喻則是它的一個有利“武器”,能讓抽象的經濟事件更具吸引力與可理解性。

本文以《經濟學人》2022年9-12月“Business”和“Finance”板塊共計108個新聞標題為預料,參照MIP(Metaphor Identification Procedure)的識別步驟,對這些標題中的隱喻表征進行定性和定量分析。由于語料數據較少,故采取一般數據統計的方法。首先判斷標題中是否存在隱喻;然后將含有隱喻的標題進行隱喻分類,計算每種隱喻所占比例;最后對各類含有隱喻的新聞標題進行抽樣分析,以期了解經濟新聞標題中的隱喻與人們認知之間的關系和其對新聞傳播的作用。

四、《經濟學人》標題中的隱喻分析

根據概念隱喻分類方法對語料進行分析,得出以下結論:108個新聞標題中,含有隱喻的標題有64個,涉及三類隱喻:結構隱喻22個,實體隱喻28個,空間隱喻14個,其中實體隱喻占比最大。

(一)結構隱喻

胡壯麟(2007)指出,結構隱喻是指通過一個概念來建構另一個概念,使兩種概念相疊加,通常這兩個概念的認知域有所不同,但它們在結構上保持不變,且各自的構成呈現有規律的對應關系。戰爭隱喻和人類隱喻是經濟語篇中最常用的兩種隱喻。

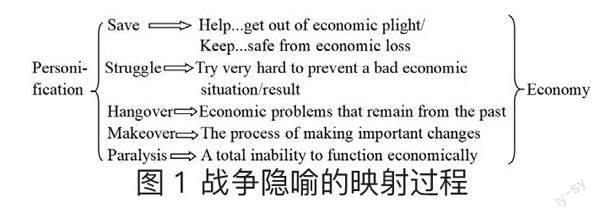

1.戰爭隱喻——“經濟是戰爭”

戰爭是一種社會現象,是敵對雙方為達到某種目的或實現某種利益而進行的武裝斗爭,自古一直延續至今。盡管現代社會大多數人未直接參與進戰爭,但通過新聞、影視作品等形式可以對其有所了解。人們普遍對戰爭具有敏感性,在提及戰爭時,一些戰爭因素會浮現腦海,如戰略、武器、敵友、輸贏等,這些戰爭因素可以被映射到具有相似結構、同樣追求利益并實現戰略目標的經濟領域上,與經濟活動中的經濟政策、經濟手段、合作或競爭伙伴、經濟利益或目標等經濟因素相對應。因此,戰爭隱喻經常被應用于經濟新聞標題。圖1為部分戰爭隱喻映射過程:

例一:The West’s proposed price cap on Russian oil is no magic weapon (The Economist,Dec.14,2022)西方對俄羅斯石油限價,但這并非制勝法寶。

例二:Tech firms in emerging markets:Clash of the titans(The Economist,Sept.18,2022)新興市場上的科技公司:諸神之戰。

例子中表示戰爭隱喻的詞分別是“weapon”和“clash”,原意為與戰爭相關的“武器”和“交戰”,戰爭隱喻將其映射到“經濟手段”與“商業競爭”這兩個較抽象領域上,從而表示“西方取勝的經濟手段”和“科技公司間的商業競爭”。戰爭隱喻將復雜的經濟領域事件用讀者已有的認知結構“戰爭”來映射,讓經濟標題一目了然、生動活潑,利于激發讀者閱讀興趣。

2.人類隱喻——“經濟是人”

人類隱喻是將人自身的生長周期、身體狀況等關于人的結構概念映射到其他具有相同或類似結構的領域上。人類最早的認知從自身開始,人類隱喻的高頻率使用源于人們對自身的了解。經濟領域中市場的成熟和人的生長周期一樣,是一個循序漸進的過程。在經濟新聞標題里,通常將經濟周期看作是人生階段,將經濟狀況看作人的身體狀況,或是將經濟活動的發展或變化看作是人的發展階段或生理變化。圖2為有關人類發展階段的部分人類隱喻映射過程:

例一:Economic growth no longer means higher carbon emissions(The Economist,Nov.22,2022) 經濟增長不再意味著碳排放增加

例二:Despite thriving trade, China’s relationship with Brazil is weakening(The Economist,Oct.16,2022)盡管貿易繁榮,中國與巴西的聯系卻在減弱

例句中表示有關人類發展階段的人類隱喻的詞分別是“growth”和“weakening”,原意是“成長”和“使虛弱”。人類隱喻將這兩個詞語映射到“經濟周期”與“中巴貿易聯系”這兩個抽象概念上,從而讓讀者能夠更直觀地理解“經濟的發展、中巴貿易聯系的削弱”。將關于人的結構概念通過隱喻投射到目標域“經濟”之上,不僅豐富了讀者的感知,也加深了其對經濟標題的理解。

(二)實體隱喻

實體隱喻是指把抽象和模糊的思想、感情、心理、事件、狀態等無形的概念看作是具體、有形的實體,并其對進行量化與識別,從而得到這些抽象概念的認知(Lakoff & Johnson,1980)。

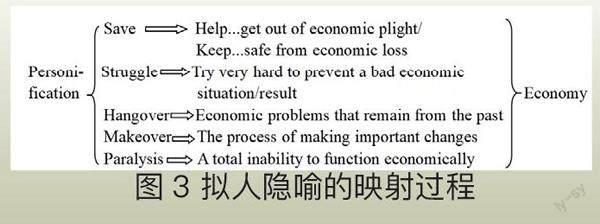

擬人隱喻是最典型的實體隱喻。擬人隱喻是將人的基本身體特征和體驗映射到非人實體上,賦予其人類品質,側重于人本身的體驗性。通過將非人實體擬人化,人們得以結合自身屬性更好地對文本進行理解。圖3為部分擬人隱喻的映射過程:

例一:Only a revived economy can save China’s property industry(The Economist,Dec.1,2022)只有經濟復蘇才能拯救中國的房地產業

例二:FTX’s failure and SoftBank’s struggles point to a tech investing hangover(The Economist,Dec.1,2022)FTX的失敗和軟銀的掙扎指向了科技投資狂歡后的宿醉

例一中的“save”使用了擬人隱喻。“拯救”指人們幫助他人脫離危難,這里運用在非生物概念——經濟復蘇上,表示其“促使中國房地產業走出危機重新發展”。例二中的“struggles”和“hangover”運用了擬人隱喻手段。“掙扎”原指人盡力支撐或擺脫某物,這里表示“軟銀集團緊急采取措施希望脫離困境”;“宿醉”通常指人酒醉后行為和意識異常的狀態,這里用在非生物——軟銀集團上,意思部分改變,表示“大規模科技投資后許多問題慢慢浮現”。這種擬人化的手法,既能夠生動風趣地展現其陷入困境的事實,同時也對人們起到警醒作用。擬人隱喻借助人類自身的感官與經歷體驗來感知、體驗經濟世界,能夠拉近讀者與經濟世界之間的距離,從而理解較模糊的經濟概念。

(三)空間隱喻

空間隱喻涉及空間關系,是參照空間方位而組建的一系列隱喻概念(鄭銀芳,2009)。空間方位是人們較早獲得的基本經驗,人們將“上下、前后、高低、深淺等”方位概念投射于其他事物,便可形成用方位詞語描述的情緒、身體狀況、數量及社會地位等的不同隱喻。

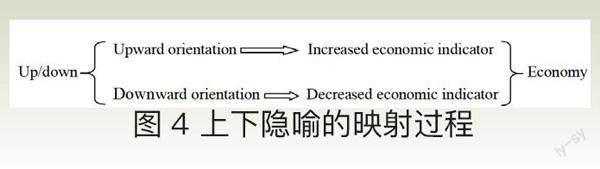

上下隱喻是方位隱喻中最常見的概念(林雷,2021)。人體軀干始終保持直立狀態,向上生長、向下踏地,上下關系更易于被人們感知與理解,故相較其他方位關系,上下關系在人們日常生活中處于中心地位。本文主要討論經濟新聞標題中上下隱喻的應用。在經濟新聞標題中,上下隱喻通常被用來描述貿易量、產量、價格、利潤、實力、發展、利率等。圖4為上下隱喻的映射過程:

例一:Why China’s policymakers are relaxed about a falling yuan(The Economist,Oct.19,2022)為什么中國的政策制定者對人民幣貶值泰然自若

例二:The Fed delivers another jumbo rate rise,and it’s far from done(The Economist,Nov.8,2022)美聯儲再次大幅加息,離結束還早

例句中表示上下隱喻的詞分別是“falling”和“rise”,上下隱喻將上述確切的空間方位詞映射到“人民幣價值”與“美聯儲調整貨幣政策”這兩個模糊、較晦澀的領域,因而可將其分別理解為“人民幣貶值為下”、“美聯儲提高利息為上”,以此更加清晰明了地表示事物不斷變化或發展的狀態。空間方位與隱喻映射方向一致,有利于讀者在接收信息后對抽象概念進行加工理解,同時也使新聞標題更加簡潔生動。

然而,如今上下隱喻的運用很難被察覺,在修辭學上甚至不被認為是一種修辭(孫丹妮,2022)。因為上下隱喻在日常生活中運用的普遍性與易理解性,這種語言表達在人們日積月累之中已經被內化為一種通用話語模式。

五、結語

本文以概念隱喻理論為基礎,探究了三類概念隱喻中四種常見隱喻類型——戰爭隱喻、人類隱喻、擬人隱喻和上下隱喻,并分析了它們在《經濟學人》中的應用。通過分析各個隱喻的映射過程,可以得出概念隱喻并非一般的修辭手法,更是一種認知過程;通過分析具體的標題實例,發現概念隱喻這一映射方式在經濟新聞標題中的使用,能夠降低讀者對抽象、復雜、專業的經濟現象和術語的理解難度,為讀者提供更新鮮生動的閱讀體驗,并增強標題的吸引力,從而促進新聞的傳播。

值得注意的是,林鶯(2015)指出,一些新聞標題看似其客觀公正,實則存在隱喻偏誤,其隱喻產生于新聞媒體的偏頗性誘導。故讀者仍需時刻保持自我判斷力,不斷提高個人素質。此外,研究《經濟學人》標題里的概念隱喻可以為中國的報刊新聞提供借鑒與思考,有利于推動中國報刊打造中國特色,拉近與讀者的距離,并不斷豐富讀者的閱讀體驗。

參考文獻:

[1]胡壯麟.語言學教程[M].北京:北京大學出版社,2007.

[2]林雷.概念隱喻視域下報刊新聞標題探究[J].新聞傳播,2021(21):6-8.

[3]林鶯.新聞隱喻偏誤的話語博弈以及對受眾認知誤導的研究[J].東南學術,2015(6).

[4]束定芳.隱喻學研究[M].上海:上海外語教育出版社,2000.

[5]孫丹妮.認知語言學視角下新聞標題中的隱喻研究[J].新紀實,2022(18):87-90.

[6]吳玨.語用身份觀視角下的新聞標題主觀性研究[D].南京大學,2014.

[7]吳文月.中英新聞標題中的語法隱喻對比分析[D].東北師范大學,2019.

[8]趙艷芳.認知語言學概論[M].上海: 上海外語教學出版社,2001.

[9]鄭婷.英語經濟語篇中“經濟是人”的事件結構隱喻分析[J].寧德師專學報(哲學社會科學版),2011(04):68-72.

[10]鄭銀芳.隱喻理論及其發展[J].外國語文,2009(6).

[11]Lakoff G,Johnson M.Metaphors We Live By[M].Chicago:University of Chicago Press, 1980.

[12]Lee,Na Yeon.Headlines for summarizing news or attracting readers’attention? Comparing news headlines in South Korean newspapers with the New York Time[J]. Journalism,2020.