基于發展空間觀念的幾何教學思考

陳榮良

【摘 要】小學階段的幾何教學承擔著發展學生空間觀念和幾何直觀的責任,需要執教者明晰結構與本質,豐富前備與經驗,善于以想象與推理,促進反思與總結,加強思考與操作,指導應用與探究,實現發展必備數學品質與數學能力。

【關鍵詞】空間觀念 推理 實踐 探究 關聯

《義務教育數學課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課程標準》)的頒布開啟教育改革的新篇章,其中規定的基于數學素養的培養具有非常強的實踐性意義。目前,依據課表中的素養培育所進行的課堂教學存在東施效顰、有形無神的問題。究其原因有三:一是對知識本質與結構的不理解,二是無法掌握學生的學習路徑與心理,三是對教學方法與素養提升無法建立聯系。筆者認為,以素養的培養為核心,以知識結構的處理為重點,培養學生的學習力,使學生經歷思考和挑戰,提高學習興趣,提升數學的核心素養。

在教學“長方體與正方體的表面積”這節課時,有教師直接給出公式,然后引導學生代入求值,練習和測試的結果居然不差。但如果給予具有生活元素或有操作性情境的習題,以及較為開放或具有探究性的習題,學生的正確率則非常低,說明直接套用公式的教學是低效的,是淺嘗輒止的。筆者認為這些教師未曾引領學生經歷主動探究、提出問題、建立聯系及個性化表達的過程,導致對概念的本質理解不到位,空間觀念的數學素養無法得到提升,學習力也無法得到培養,無法促進學生高階思維的發展。

一、溝通經驗,關聯前備知識

前備知識指在學習新知識前應掌握的與新知識有關的內容儲備。如學習長方體和正方體的表面積,要先掌握長方體、正方體的特征以及長方形、正方形的面積公式。從知識的難易層面看并不難,但本節課的內容有個極其重要的隱藏任務——建立平面與空間的關系,發展學生的空間觀念。針對長方體和正方體的平面展開圖,建立展開前后之間的對應關系和等量關系,是教師在課程教學中應給予重點關注的。如果沒有足夠的經歷、體驗、思考與想象,只靠課堂上的探究與小組合作是絕對不夠的。因此筆者制作課前學習任務單,希望能豐富學生對長方體的觸感與視感,喚起舊知識的認知,并設計數學游戲或實踐類任務激發學生的學習興趣。課前預學單如下:

1.想一想如果其面積用邊長1 cm的正方形分別對邊長為3 cm的正方形和長為5米、寬為3米的長方形進行密鋪,各需要多少個?

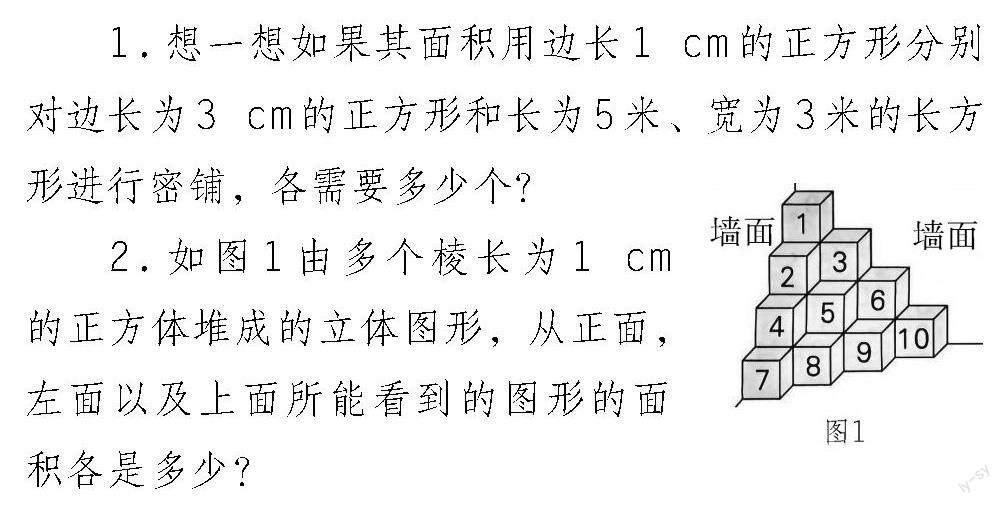

2.如圖1由多個棱長為1 cm的正方體堆成的立體圖形,從正面,左面以及上面所能看到的圖形的面積各是多少?

3.一張A4大小的硬卡紙,畫出6個長方形,剪下來,標出“上”“下”“前”“后”“左”“右”,用透明膠粘成一個長方體。引導學生觀察組成長方體的幾個長方形之間的長與寬各是什么關系。教師可以事先錄制視頻,引導學生實踐操作。

本預學單關聯學生的前備知識,豐富經驗積累,突出面積概念的本質,通過實踐操作發展學生的空間觀念,拉長體驗時間,降低學習難度。

二、完善認知,重視關鍵聯系

在新授課的環節過程中,傳統的課程設計忽視了立體圖形與平面展開圖之間產生關聯,直接把長方體的表面積與長、寬、高直接進行關聯,從而推導出長方體的表面積公式。學生沒有經歷觀察、比較、想象與推理的過程,導致對學生的空間觀念的發展是有限的。因此,筆者在學習單的設計時,不再突出公式的推導,而是重視平面與立體之間的關系,表面積與度量、表面積與生活之間的聯系,從而設計了以下的兩個任務:(1)把一個長、寬、高分別為5 cm、4 cm、3 cm的長方體展開,請標出展開圖中對應的每條邊的數據。想一想你會怎么計算該長方體的表面積?至少要求幾個面的面積?(2)根據長方體的展開圖以及每條邊的數據,分析長方體的長、寬、高,求長方體的表面積。

通過自主學習、小組交流、匯報答疑,產生思維的碰撞,完善學生的認知。關聯立體與平面展開圖之間的關系,進而引導學生推理出長方體的長、寬、高,學生經歷了想象、對比、分析、交流與等量關系的生成,很好地發展空間觀念,感悟到立體圖形的表面積的探究一般方法是要轉化為平面圖形。

由此可見學生的思維是成長的,在對長方體充分認識的基礎之上,進一步地把握定性的總體特征以及定量的度量特征,突出度量本質屬性:運動不變性、標準疊合性、有限可加性、可公度性。

三、巧設練習,培養高階思維

數學高階思維是指發生在數學思維活動中的較高認知,在教學目標中通常表現為分析、綜合、評價和創造。教師應充分探索數學核心素養的內涵,以及核心素養下所蘊含的高階思維,其中包括加強數學閱讀能力、發散思維一題多解、強化分類討論等。練習設計必須把握對知識本質的再思考,對活動、方法的再關聯,對生活應用價值的再認知,突出知識、方法、活動與思想四個層面的充分學習。

1.善用想象,促進等量關系的建立。

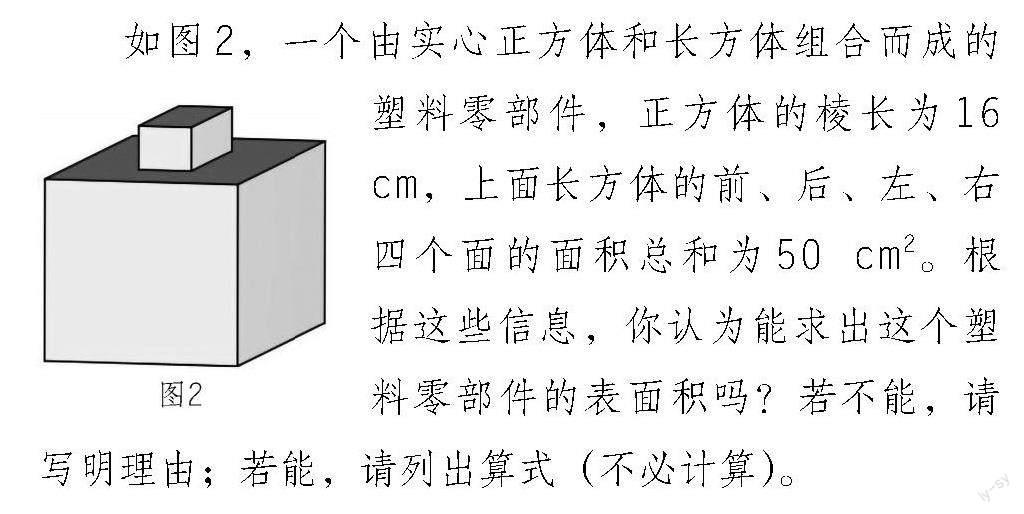

如圖2,一個由實心正方體和長方體組合而成的塑料零部件,正方體的棱長為16 cm,上面長方體的前、后、左、右四個面的面積總和為50 cm2。根據這些信息,你認為能求出這個塑料零部件的表面積嗎?若不能,請寫明理由;若能,請列出算式(不必計算)。

在有限的條件下求組合立體圖形的表面積,學生首先要明白表面積由哪些部分組成。通過觀察可知,小長方體上面的面積等于被正方體掩蓋的那部分面積,引導學生想象,把這個面進行平移,即可得到正方體完整的表面積,從而建立等量關系,即立體圖形的表面積=正方體的表面積+長方體的側面面積。

2.善用說理,在分析比較中深化知識的理解。

把一個長、寬、高分別是10 cm、8 cm和6 cm的實心長方體木塊,挖去一個棱長為2 cm的小正方體,求這個立體的圖形表面積會產生變化嗎?請說出你的理由。

在有層次性的操作過程中,促進學生分類思考,在不同位置挖去小正方體后的立體圖形的表面積與原長方體的表面積的關系,使其自然產生轉化。引導學生先補足成原長方體的表面積,再思考剩下的小正方形面還有幾個。

3.善于實踐,促進數學高階思維的發展。

用一張長12 cm、寬8 cm的長方形紙,圍折成一個長方體空心紙柱(紙面不重疊),有多少種圍法?試著折一折、圍一圍、畫一畫,并想一想:加上兩個底面,怎么圍使表面積最大?

教師可引導學生操作,學生會發現因為長方形紙的面積沒有變化,圍成的長方體側面的形狀雖有變化,但其前、后、左、右的面積之和也不會變,能影響只有其上下兩個面的面積。

因此,在實踐過程中,教師引領學生加強知識、方法、活動與思想的關聯,更能夠促進數學高階思維的發展。由此啟發學生的思維,在活動中感悟方法,以舊法探新知,思考其內部關聯,并提升創造力。

《課程標準》突出了三維圖形與二維圖形的互相轉化,這種轉化是發展學生空間觀念的重要方式。此外,《課程標準》還增加了“表達”“感知”等詞語,反映出空間觀念的發展離不開學生的操作,特別是在操作過程中的感知、想象與表達。因此,教師引領學生在觀察與操作過程中建立空間觀念,在推理與想象的過程中發展空間觀念則顯得尤為重要。

(作者單位:福建省閩侯縣教師進修學校 本專輯責任編輯:宋曉穎)

《義務教育數學課程標準(2022年版)》把學科素養作為主線貫穿始末,還對數學素養的11個主要表現做了準確的界定。一直以來,小學數學教師都把學科素養作為日常教學中的重要課題進行探究。本專輯的兩篇文章也對此有所探究,期望能為一線教師帶來一些啟發。