基于“鏈+”模式的初中數學教學設計與實施研究

章苗

【摘要】基于建構主義理論得知,知識習得是學生主動建構的過程,學生唯有親身經歷知識生成、發展過程,才能在探究中實現思維、能力的全面發展.而要達到這一目標,“鏈+”無疑是最佳的選擇.與傳統課堂教學模式相比,在“鏈+”數學課堂教學中,學生在環環相扣、層層遞進的探究學習中,實現了數學知識的有序生長.基于此,文章結合蘇教版初中數學課堂教學實踐,針對“鏈+”教學模式的具體開展路徑進行了詳細的探究,旨在提升課堂教學質量,為一線教師提供一些借鑒與參考.

【關鍵詞】初中數學;課堂教學;“鏈+”

【基金項目】江蘇省中小學教學研究第14期立項課題“初中數學‘鏈+課堂的實踐研究”(編號:2021JY14-L398).

鑒于數學學科的特點,數學知識極具系統性、邏輯關聯性,數學學習是一個有序生長的過程.由于教材上呈現的都是現成的結論,教師需要立足于學生已有的知識結構,通過“鏈+”的方式,帶領學生在環環相扣的學習中,感受數學知識的內在聯系,尋求數學知識的生長過程.但在實際教學中發現,受到傳統教學理念的影響,部分教師常常將教學重點集中到知識和習題的講解中,忽視了數學學科的本質特點,致使數學學習始終停留在表層化、碎片化狀態下.同時,為了更好地落實《義務教育數學課程標準(2022年版)》中的相關要求,教師在設計課堂教學方案時,應聚焦學生的數學思維,強化其數學綜合能力,使得學生在“前鏈后引,多維發展”的“鏈+”課堂中,實現學科核心素養的形成與發展.

一、初中數學“鏈+”課堂教學模式概述

與傳統的數學課堂教學模式不同,“鏈+”教學模式是搭建高品質課堂的重要路徑.具體來說,“鏈+”課堂教學模式中主要包括兩層含義.其一,從教學的角度來說,它包含了教學資源鏈、問題鏈、活動鏈、活動經驗鏈、思維鏈等;其二,從學生個人發展的角度來說,在“鏈+”課堂中,教師通過預設的問題鏈、活動鏈、思維鏈等,使得學生在學習中實現個人發展以及和諧生長.可以說,在“鏈+”數學課堂中,學科資源、學生已有知識基礎是教學活動的出發點.并且在整個教學活動中,問題是核心,學生在層層遞進的問題引領下,通過思考問題、解決問題的過程,實現數學綜合素養的提升與發展.

二、“鏈+”模式在初中數學課堂教學中的具體應用

(一)搭建“鏈+”課堂,培養認知連貫性

以往,教師在開展課堂教學時,基本上都是按照教材上的內容,直接導入新知識的探究中,忽視了學生的認知起點,以及數學知識的內在邏輯關系.在這種教學模式下,學生在學習中極容易形成知識斷層,難以形成系統化的知識體系,自然無法達到預期的學習效果.鑒于此,教師在設計課堂教學時,應關注學生的認知水平,基于“鏈+”的教學模式,使得學生在層層遞進的知識探究中,形成連貫的認知、系統化的知識體系.

例如,在教授“正數與負數”時,如果教師直接按照教材上的知識進行講解灌輸,學生只能夠掌握負數的外在形式,無法對其內涵意義形成深刻的理解.鑒于此,教師可采用“鏈+”的教學方式,以學生已有知識水平作為切入點,向學生提出問題.

問題1:回想一下,我們現在小學階段已經學習過哪些數?為什么會出現這些數?你能舉例說明一下嗎?

問題2:某一季度中,公司A盈利10萬元;公司B虧損10萬元.小強想借助表格的形式,將這兩個公司的虧盈情況表示出來,你看這種表示方法明確嗎?

問題3:北京今天最低氣溫為2℃.根據天氣預報得知,明天受到冷空氣的影響,北京要降溫8℃.根據你的生活經驗,明天最低溫度是多少攝氏度?

問題4:列式計算,小明身上有40元,買文具需要25元,買文具后還剩下多少錢?小麗身上有15元,買文具需要25元,買文具后還剩下多少錢?

在這一教學過程中,問題1指向學生的認知起點,可促使學生在自然數、分數的基礎上,逐漸認識到,在數的世界中,除了所學的自然數、分數,還有新的數.但是在這個過程中,由于學生當前認知中還沒有“負數”的概念,教師并未直接帶領學生進入負數學習中,而是接著設計了問題2、問題3、問題4,通過三個生活化的問題情境,使得學生在情境的引領下,產生認知,并對“負數”這一概念形成形象感知,進而更好地進入“負數”這一概念的學習中.課堂教學實踐證明,通過“鏈+”數學課堂的應用,教師可使學生從已有知識經驗出發,在環環相扣的問題引領下,逐漸進入新知識的探究中.如此,不僅激發了學生的學習興趣,學生也在“鏈+”數學課堂中,形成了連貫的認知,實現了數學高品質學習.

(二)搭建“鏈+”課堂,促進數學思維發展

數學學科素有“思維體操”的美譽,數學教學不僅僅對學生的數學思維能力提出了更高的要求,也是激活學生思維、培養學生高階思維的重要途徑.尤其是在《義務教育數學課程標準(2022年版)》視域下,培養和發展學生的數學思維已經成為一線教學的重點.而要達到這一目標,教師唯有將自身從“知識搬運工”的角色中解放出來,為學生創建“鏈+”課堂,依托層層遞進的問題鏈,點燃學生的數學思維,并引領其數學思維的深度發展.

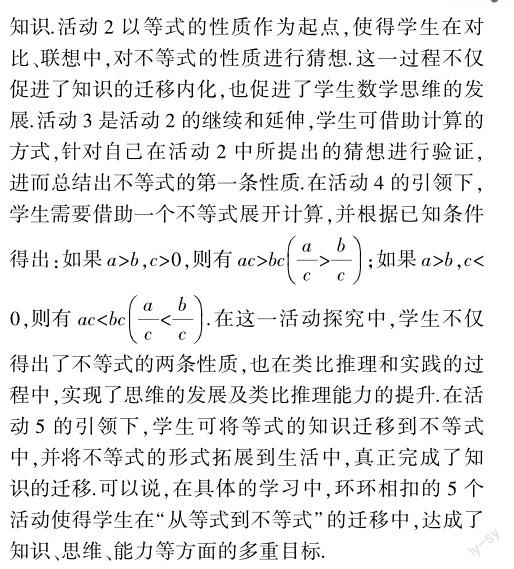

例如,在教授“不等式的性質”時,為了促進學生數學思維的發展,教師就可基于學生的認知思維,將不等式的性質和等式的性質整合到一起.接著,教師再結合“鏈+”課堂教學模式,為學生設計環環相扣的思維活動.

活動1:一對雙胞胎在比身高,兩人就此提出了三種比身高方法.兩人都站在第一級臺階上;哥哥站在地面上,弟弟站在臺階上;兩人都站在地面上.思考這三種方式哪一種比較公平,并說明理由.

活動2:哥哥和弟弟兩人站在平地上時身高相同.現在如果兩個人都站在同一個臺階上,就相當于兩個人的身高同時增加了一個臺階的身高.由此,我們可以聯想到等式的性質:如果a=b,則a±c=b±c.根據等式的這一性質,你能猜想出不等式的性質嗎?

活動3:如果在不等號的兩側同時加上一個整式,或者減去一個整式,得到的式子會滿足哪一種關系?請舉例說明.

活動4:在以往的等式學習中,我們知道等式的兩邊同時乘/除以一個不為零的數時,等式依然成立.通過類比,你可以得出不等式的規律嗎?

活動5:對等式和不等式的性質進行對比,你能夠從中發現什么相同點?

(三)搭建“鏈+”課堂,分層推進認知

學生的認知發展過程具備明顯的規律性.教師在開展數學課堂教學時,必須立足于學生的認知發展規律,借助層層相接、環環相扣的問題(活動),使得學生在具有梯度的問題(活動)引領下,逐漸完成數學知識的深度探究,最終實現認知的質變.例如,在蘇教版七年級下冊“多邊形的內角與外角和”教學中,教師在引領學生對“多邊形內角和”這一知識點進行探究時,就可以基于學生的認知發展規律,為其設計“鏈+”數學課堂,使得學生在層層遞進的問題引領下,從三角形內角和逐漸進入多邊形內角和的探究中,最終在探究中將這一規律總結出來.具體教學問題如下:

問題1:三角形的內角和是多少?

問題2:一個四邊形可以被裁剪成幾個三角形?你能否通過三角形的內角和,將四邊形的內角和推導出來?

問題3:利用同樣的拼接法,是否可以得出五邊形、六邊形的內角和?

問題4:根據上述的推導過程,如何將三角形、四邊形、五邊形、六邊形的內角和公式總結出來?

縱觀這4個問題,其呈現出明顯的層遞性.問題1作為整個學習活動的起點,以學生在小學階段所學的內容出發,使得學生在動手剪一剪、拼一拼的過程中,逐漸進入四邊形、五邊形、六邊形內角和的探究中.在整個探究活動中,學生發現:四邊形可以剪成2個三角形,其內角和為180°×2=360°;五邊形可以剪成3個三角形,其內角和為180°×3=540°;六邊形可以剪成4個三角形,其內角和為180°×4=720°.根據這一規律,學生可以提出七邊形、八邊形……內角和.最后,在問題4的引領下,學生根據三角形、四邊形、五邊形、六邊形可拆分的三角形個數及其內角和,輕松得出多邊形內角和的公式,即:(n-2)×180°.由此可見,在整個教學活動中,教師借助層遞性的問題,使得班級內所有學生在“鏈+”課堂中,從已有知識出發,逐漸進入問題的深層次探究.

(四)搭建“鏈+”課堂,優化歸納與總結

鑒于數學學科的特點,歸納和總結是教學活動的重中之重,其不僅僅是本章節教學內容的重點,也是下一個數學知識點的起點.鑒于此,教師在開展課堂教學時,不僅僅要重視歸納與總結,還應基于“鏈+”課堂模式的內涵,為學生設計出層層遞進、環環相扣的活動,使得學生在問題思考、活動探究中,梳理本節課中所學的內容,并延續到新知識的學習中.例如,在蘇教版八年級下冊“分式”的教學中,教師完成本節課教學之后,基于“總結本節課教學內容、展望未來新知識點”的原則,為學生設計了三個討論問題:

問題1:在本節課中主要圍繞分式的哪些知識點進行了研究?

問題2:在本節課中主要運用到了哪些學習方法?

問題3:接下來,你會按照什么樣的順序對分式的知識進行學習?

縱觀這3個問題,前兩個問題是對本節課中所學的知識點、數學學習方法進行回顧,使得學生在思考、交流的過程中,持續深化知識點,并形成系統化的知識網絡體系;問題3則屬于憧憬未來的范疇中,可促使學生在總結歸納的過程中,逐漸掌握新知識的探究順序:性質———運算———應用.可以說,基于“鏈+”教學模式,重新設計課堂歸納與總結環節,可有效避免了“虎頭蛇尾”現象,真正實現了高效課堂的搭建,提升了學生的學習效果.

三、“鏈+”模式下初中數學教學啟示

鑒于“鏈+”教學模式的內涵,初中數學教師在創建數學課堂新樣態時,還應關注以下幾個方面.

首先,深度剖析教材,保證“鏈+”的方向.在“鏈+”數學課堂中,教學方向尤為關鍵,它不僅引領了整節課的探究學習,也是學生發展的方向.因此,教師在設計“鏈+”數學課堂之前,必須對現行的課程標準、教材內容、學生的實際情況進行全方位、深層次解讀,明確課時目標、教學內容、教學流程,并由此確定“鏈+”的方向.例如,在有關平行四邊形的“鏈+”教學活動中,教師可從三角形引入,以此作為起點,再通過“鏈+”的模式進入平行四邊形教學中.另外,在“鏈+”數學課堂中,要想保障課堂教學的方向,教師還應關注整個教學流程,確保其指向教學目標,并與學生的認知發展規律相契合,使得學生在靈活多變的“鏈+”課堂中,逐漸達成既定的教學目標.

其次,關注學生的層次生長,在漸進中形成知識網絡體系.在“鏈+”數學課堂中,無論是教學資源,還是教學過程,都應呈現出極強的層遞性、漸進性,與初中生的認知發展規律相契合,旨在實現所有學生的進步與發展,并促使學生在探究的過程中,將新舊知識聯系整合到一起,最終形成系統化的知識體系.例如,在“多邊形的內角與外角和”中“多邊形內角和”的探究中,教師就遵循了層遞性的原則,基于學生的認知發展規律,以三角形作為探究起點,使得學生在層層遞進的思考與探究中,實現了知識的有序生長.同時,由于教學過程起點低、層次性明顯,班級內所有學生都可以跟上教學的節奏,真正實現了所有學生的發展.

最后,多維度育人,依托“鏈+”促進學生全面發展.在新課程標準下,數學教學不再只著眼于數學知識和解題技能,而是更加關注學生的全面發展.因此,在“鏈+”數學課堂中,起步于數學知識,但也不能止步于數學知識,教師還應遵循數學學科育人的需求,將數學知識和實際生活、數學實驗、數學探究活動等緊密聯系在一起,使得學生在多維度探究過程中,實現數學思維、綜合能力的發展,并在探究學習的過程中,感受到數學學科與實際生活的內在聯系,使得學生在運用數學思維分析實際問題、運用數學知識解決數學問題、運用數學語言表述實際問題的過程中,獲得綜合發展.

結 語

綜上所述,“鏈+”教學模式契合了數學學科的特點,以及學生的認知規律,與新課程標準下的教學理念不謀而合.課堂教學實踐證明,“鏈+”數學課堂高效達成了既定的教學目標,也促進了學生數學綜合思維的發展,已經成為打造高品質數學課堂的必然選擇.因此,面對數學新課程標準的要求,初中數學教師應以“鏈+”教學模式重新設計課堂教學過程,使得學生在層層遞進、環環相扣的探究中,實現學科核心素養的形成與發展.

【參考文獻】

[1]馮娟.例談初中數學“鏈+”課堂的建構與思考[J].數理化學習(教研版),2023(4):27-29.

[2]賀文臻.立足問題鏈 發展高階思維:初中數學教學中問題鏈應用策略[J].青海教育,2023(Z2):84,86.

[3]黃亞軍.初中數學“鏈+”課堂的實踐研究[J].數學教學通訊,2022(26):38-40.

[4]胡婷煒.指向學生成長型思維培養的初中數學問題鏈設計研究[D].金華:浙江師范大學,2020.