海口普通話后綴“子”的調形音長考察

——基于個例實證

錢薪屹

(北京語言大學,北京 100083)

1 研究的問題

在普通話中,后綴“子”通常位置固定、意義虛化且發為輕聲。關于普通話輕聲音節的聲學特征,過去不同學者一致認為輕聲音節本身的音高會受到前面正常音節的影響,表現為在陰平、陽平和去聲音節后呈降調形,在上聲音節后呈平或升調形[1-8]。目前,海南省海口市已實現了普通話的基本普及。但是受本土方言發音習慣的影響,普通話往往會帶有地方口音色彩,海口普通話也不例外。以帶后綴“子”的雙音節派生詞為例,關于海口普通話的語音表現是否符合上述特征,以及有何特殊性目前還不得而知。

此外,學界關于中文母語者輕聲的感知線索有不同觀點。林燾認為音長的作用遠大于音高;而曹劍芬、王韞佳[9]和鄧丹、朱琳[10]根據聲學分析結果推測音高的作用比音長更大。后來,曹文[11]通過實驗發現,輕聲之短主要靠韻母之短來實現。所以目前關于輕聲的感知線索問題還是有爭議的。

因此本文希望通過聽辨實驗和聲學分析兩種方法為上述兩個問題提供參考結果。

2 研究對象與過程

2.1 語料介紹

本研究分析的全部語料均由曹文、馬圣霞老師提供。發音人為1 位具有代表性的男性。發音人的具體情況如下。

吳先生:男,漢族,1980年出生,高中學歷,出租車司機,出生并長期生活在海口市,日常生活使用海口話和普通話。

筆者從所有語料中找出了帶后綴“子”的雙音節派生詞共197 個。由于男發音人“票子”的音頻數據不完整,故從樣本中剔除。因此本研究共分析了196個帶后綴“子”的雙音節派生詞的調形和音長特征。其中,前字陰平的共43 個,前字陽平的共52 個,前字上聲的共38 個,前字去聲的共63 個。

2.2 數據處理

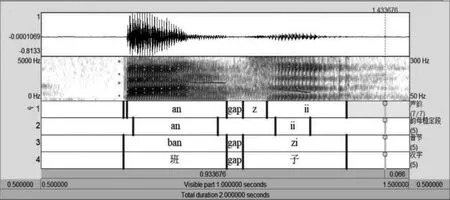

筆者將發音人的每條語料通過Praat 軟件,根據波形圖和寬帶三維語圖標注為4 層,分別為聲韻層、韻母穩定段層、音節層和漢字層,如圖1所示。

據圖1 可知,聲韻層標注了前后音節的聲母段、韻母段,以及空隙(gap)段部分。以韻母共振峰起始能量較強處作為聲韻邊界;以韻母共振峰能量較弱處作為韻母段后邊界;后音節結尾氣嗓音部分不算在韻母段內;空隙(gap)在發音上基本對應清塞擦音[z]破阻之前的持阻段,屬于無聲段。

圖1 標注舉例

韻母穩定段層標注了前后音節中去掉了彎頭和彎尾的調型段部分。

通過檢查發現,有些語料的基頻點存在錯誤,因此在手工修改基頻錯點之后,利用邵鵬飛老師提供的Praat 腳本提取了韻母穩定段層的音高數據。其中,韻母穩定段按時間等分提取了10 個基頻點。又利用Praat 腳本分別提取了韻母穩定段層和聲韻層的音長數據。

對發音人調形特征差異的比較,筆者使用斜率和調形圖來表示。斜率計算公式如下所示:

斜率=(基頻末點頻率-基頻起點頻率)÷基頻音長

此公式中“基頻音長”是根據韻母穩定段層提取的數據得到的。調形圖根據石鋒[12]的T 值公式對數據進行歸一化處理,再轉換成五度值圖進行展示。

在音長方面,由于最新研究成果發現音節輕聲與否主要依靠韻母音長來體現,同時又因為不同發音人發不同詞語時語速各不相同,因此筆者以相對音長作為指標對“子”詞綴韻母段的音長數據進行了歸一化處理。公式如下所示:

子韻母段相對音長=子韻母段絕對音長÷(前字韻母段絕對音長+子韻母段絕對音長)

此公式中的音長是根據聲韻層提取的數據得到的。運用以上公式計算出轉換數據后再做進一步的統計分析和對比分析。

2.3 聽辨設計

在語料分析過程中,筆者發現海口普通話帶后綴“子”的雙音節派生詞具備兩種發音模式,一種發如輕聲詞,另一種則缺乏輕聲語感。為保證準確性,筆者選擇了4 名聽辨人來驗證這一結果。

4 名聽辨人均為北京語言大學語音學專業的碩士研究生,平均年齡23 歲,普通話水平為二甲或一乙。聽辨實驗在北京語言大學語言認知科學學科創新引智基地實驗語音學實驗室安靜的隔音間里完成。4 名聽辨人分別與同一位主試在實驗室完成實驗,4 名聽辨人之間不會見面,也毫無交流。

聽辨實驗過程中,筆者會先給聽辨人解釋接下來要完成的實驗任務,在聽辨人完全理解之后,筆者才會在筆記本電腦中通過Praat 軟件外放聲音,讓4名聽辨人分別做紙筆測試。聽辨任務進行時,聽辨人不會看到電腦屏幕的內容,只能根據聽到的聲音完成測試。

聽辨時采取單盲法,聽辨任務中包含了各種類型的雙音節輕聲詞語料,共522 條。實驗材料按前字陰平、陽平、上聲和去聲組依次呈現,不同聲調前字的帶后綴“子”的雙音節派生詞隨機分派在其中。聽辨人的實驗任務是:按照標準普通話輕聲詞的語感,根據聽到的語料判斷其是否為輕聲詞。如果是輕聲詞就在判斷表中“是”的一項進行勾選;如果不是輕聲詞就在判斷表中“否”的一項進行勾選。同時還要判斷剛才聽到的語料后音節屬于哪一個調類。聽辨人沒有聽清楚和難以抉擇的語料可以重復聽辨,直到做出自認為正確的判斷為止。實驗期間根據聽辨人的需要進行休息。

3 研究結果

3.1 聽辨結果

根據4 名聽辨人的判斷情況來看,聽辨人編號1、2、4 的更為接近,故剔除聽辨人編號3 的判斷結果。因此,本實驗關于語料輕聲與否的最終結果是根據2~3 名聽辨人判斷一致的結果得到的。

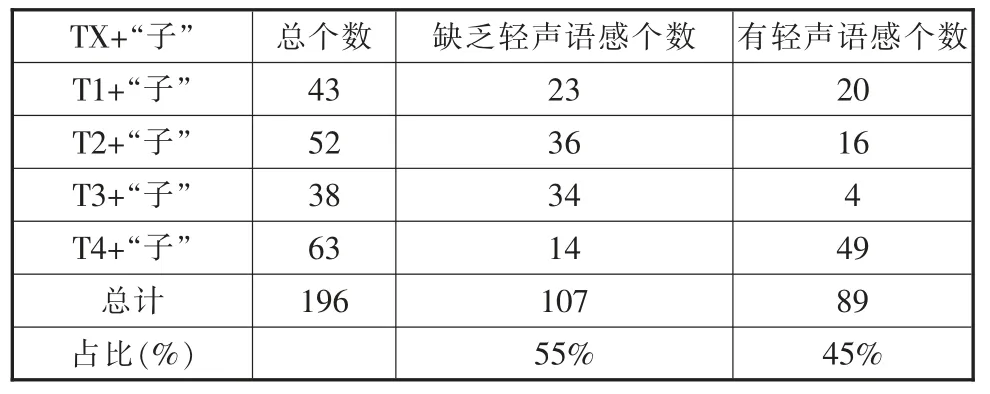

從3 名聽辨人的判斷結果來看,筆者之前的猜測得到了印證,即海口普通話帶后綴“子”的雙音節派生詞具備缺乏輕聲語感與有輕聲語感兩種發音模式。具體情況見表1。

表1 結合聽辨人判斷情況得出的帶后綴“子”的雙音節詞輕聲與否數量表

接下來本文將依照聽辨人判斷的結果,對發音人缺乏輕聲語感與有輕聲語感的語料進行調形和韻母相對音長的分析。

3.2 后綴“子”調形分析

調形指音高曲拱的形狀,包括曲拱的直曲和升降等屬性。發音人調形特征將通過斜率指標和調形圖來展現。

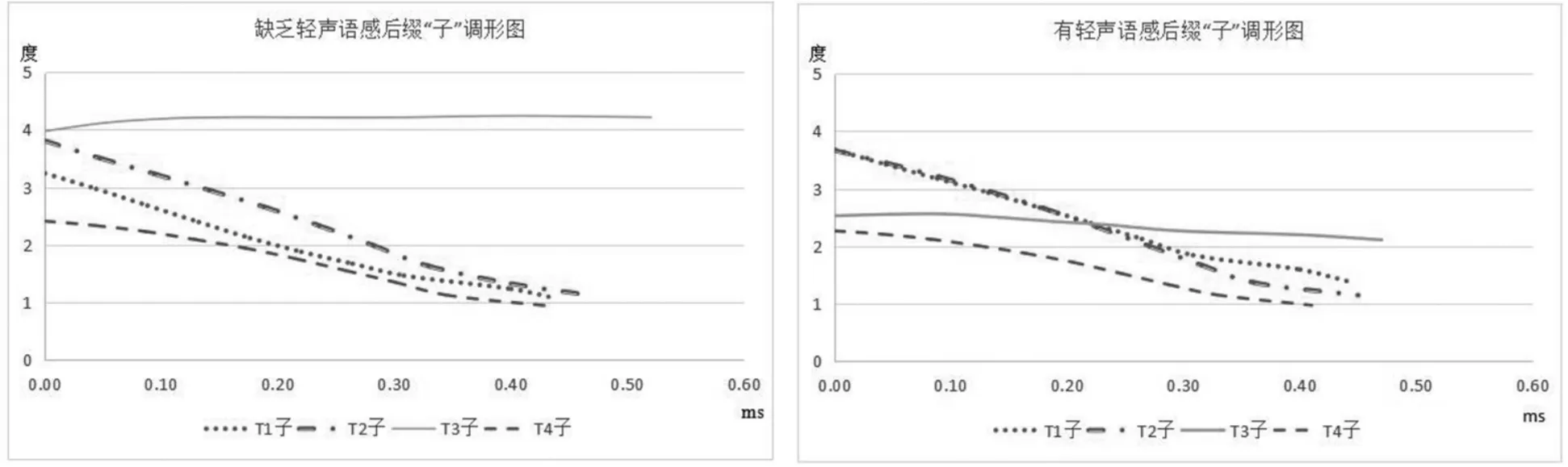

缺乏輕聲語感的T1 子詞綴(指前字為陰平的后綴“子”,“T2—T4 子詞綴”同理,下文同)的平均斜率為-0.27(±0.06),結合圖2 來看,呈降調形;有輕聲語感的T1 子詞綴的平均斜率為-0.34(±0.06),結合圖2 來看,呈降調形。

缺乏輕聲語感的T2 子詞綴的平均斜率為-0.31(±0.05),結合圖2 來看,呈降調形;有輕聲語感的T2 子詞綴的平均斜率為-0.34(±0.04),結合圖2 來看,呈降調形。

缺乏輕聲語感的T3 子詞綴的平均斜率為0.03(±0.02),結合圖2 來看,呈平調形;有輕聲語感的T3 子詞綴的平均斜率為-0.07(±0.12),結合圖2 來看,呈平調形。

缺乏輕聲語感的T4 子詞綴的平均斜率為-0.21(±0.06),結合圖2 來看呈降調形;有輕聲語感的T4子詞綴的平均斜率為-0.27(±0.54),結合圖2 來看呈降調形。

圖2 發音人缺乏輕聲語感和有輕聲語感后綴“子”調形對比圖

兩獨立樣本的Mann-Whitney U 檢驗結果顯示,缺乏輕聲語感和有輕聲語感的T1 子詞綴平均斜率之間的差異有統計學意義(P<0.05),說明有輕聲語感的比缺乏輕聲語感調形的更傾斜,其他3 組之間的差異均不存在統計學意義(P>0.05)。

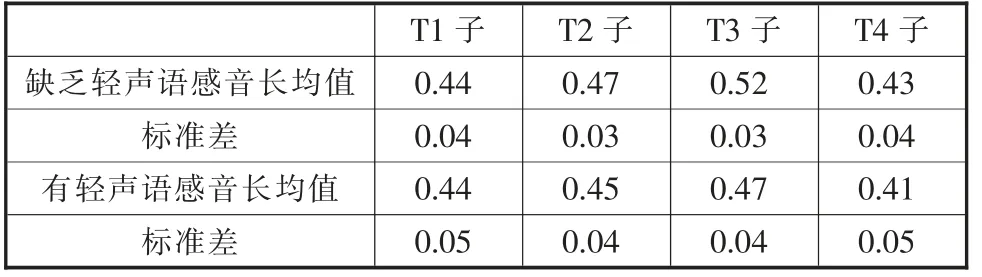

3.3 后綴“子”韻母相對音長分析

從表2 中可以看出,缺乏輕聲語感的T1 子詞綴韻母相對音長與有輕聲語感的相等,缺乏輕聲語感的T2 子詞綴韻母相對音長比有輕聲語感的長0.02ms,缺乏輕聲語感的T3 子詞綴韻母相對音長比有輕聲語感的長0.05ms,缺乏輕聲語感的T4 子詞綴韻母相對音長比有輕聲語感的長0.02ms。

表2 后綴“子”韻母相對音長分析

兩獨立樣本的Mann-Whitney U 檢驗結果顯示,缺乏輕聲語感和有輕聲語感的T3 子詞綴韻母的平均相對音長之間的差異存在統計學意義(P<0.05),說明缺乏輕聲語感的比有輕聲語感的T3 子詞綴音長更長,其余3 組之間的差異均不存在統計學意義(P>0.05)。

4 討論

4.1 問題一

關于海口普通話后綴“子”是否符合前人提出的普通話輕聲調形特征以及其特殊性問題,首先本文通過聽辨實驗發現其特殊性在于:海口普通話后綴“子”有兩種發音模式,包括缺乏輕聲語感和有輕聲語感兩種;其次本文通過聲學分析發現,無論有輕聲語感還是缺乏輕聲語感的后綴“子”的調形都符合前人提出的特征,即輕聲音節在陰平、陽平和去聲音節后呈降調形,在上聲音節后呈平或升調形。

本文語料均為帶后綴“子”的雙音節詞,后綴“子”在普通話中明確應該讀作輕聲,然而發音人還是會有缺乏輕聲語感和有輕聲語感兩種發音模式。其原因可以從兩方面來考慮。其一,從發音人個人背景方面來看,他的工作是出租車司機,并非語言專業工作者,雖然在取得高中學歷過程中已經接受過普通話教學,然而日常應用時應該只要能達到用普通話進行交流的目的即可,他可能不想也不需要把普通話說得太標準,因此這應該是該發音人有兩種發音模式的原因之一。其二,從發音人方言背景方面來看,他平時的常用語是海口話方言,海口話后綴“子”在發音時沒有普通話后綴“子”的輕聲效果,因此方言遷移的影響也造成了他在發普通話后綴“子”時產生了兩種發音模式。

本文發現海口普通話后綴“子”雖然有兩種發音模式,但是其調形特征均符合普通話輕聲音節調形特征,說明發音人還是將普通話后綴“子”當作輕聲來發音的,只是發得不夠標準。

4.2 問題二

關于中文母語者輕聲的感知線索,本文通過分析發現:雖然陰平音節后的“子”詞綴都呈降調形,但其斜率差異卻有統計學意義,體現為有輕聲語感的后綴“子”比缺乏輕聲語感的更傾斜,通過音長比較后發現,有輕聲語感的和缺乏輕聲語感的后綴“子”的平均相對音長等長且差異無統計意義。這時,聽辨人還能夠產生有無輕聲語感的反應,說明在這種情況下,反映調形的斜率是幫助聽辨人判斷輕聲與否的感知線索。

雖然陽平和去聲音節后的“子”詞綴都呈降調形,但是通過音長比較后發現,缺乏輕聲語感的比有輕聲語感的后綴“子”的平均相對音長要長,說明在這種情況下,音長是判斷輕聲與否的感知線索,而音長差異無統計學意義恰恰說明人們在輕聲感知中對音長要素是非常敏感的,即使很小的音長差異都會造成感知分類的差異。

雖然上聲音節后的“子”詞綴都呈平調形,但是通過音長比較后發現,缺乏輕聲語感的比有輕聲語感的后綴“子”的平均音長要長且差異有統計學意義,這更加證明了音長差異在輕聲感知分類中的作用。但是從圖2 中我們還能看到,缺乏輕聲語感的后綴“子”的調階比有輕聲語感的要高,說明在調形一致且音長有差異的情況下,調階高低對判斷輕聲與否也有一定的輔助作用。

5 結論

本文通過聽辨實驗和聲學分析兩種方法為前述問題提供了參考結果。

第一,眾所周知,方言調查會選取非常有代表性的發音人作為地區代表,本文的語料來源于地方普通話調查,其調查方法與方言調查相同,因此本文所分析的發音人的發音模式和特征應當具有一定的普遍性,或者說,在與他有相似背景的同類人群中具有普遍性。這類人群受個人背景和方言背景的影響,在發應該讀作輕聲的普通話后綴“子”時會產生缺乏輕聲語感和有輕聲語感兩種發音模式,但這兩種發音模式下的后綴“子”的調形是符合前人提出的普通話輕聲調形特征的。

第二,當有輕聲語感和缺乏輕聲語感的音節在調形上基本一致時,音節韻母的音長是決定聽感輕否的重要感知線索,越短越易被感知為輕聲。此外,調階也能起到一定的輔助作用,越低越易被感知為輕聲,但是調階只有和音長一起時才能對分類起作用。當有輕聲語感和缺乏輕聲語感的音節在韻母音長上基本一致時,反映調形的斜率是決定聽感輕否的重要感知線索,越傾斜越易被感知為輕聲。本文認為音高(包括反映調形的斜率、調階)和韻母音長都是輕聲的感知線索,它們在輕聲的感知中可以起到互補的作用,但是人們在輕聲的感知中似乎對音長因素更為敏感。

6 結語

因為本次調查的發音人和語料太少,所以經過統計分析得出的很多差異都不具備統計學意義,然而這不代表其沒有生態性意義。不過我們也不能輕易下結論將海口普通話中后綴“子”缺乏輕聲語感的發音現象算作一種系統偏誤。未來將增加發音人、語料的個數和輕聲詞類別,以期將海口普通話與標準普通話進行比較后明確屬于海口普通話的特殊發音模式,然后再提出相關教學建議。