高中數學作業設計的優化策略研究

陳存勤

【摘要】隨著“雙減”政策的頒布,對作業設計的優化成為教師的重要任務.眾所周知,不同作業形式會呈現出不同成果,教師應結合學科特點與學生能力,積極展開探索和研究.文章簡述了高中數學作業設計的優化方向,并從反思型作業、實踐型作業、開放型作業、合作型作業四個方面探究了高中數學作業設計的優化途徑,旨在提高數學教學實效.

【關鍵詞】作業設計;高中數學;優化策略

在素質教育背景下,作業形式仍未完全擺脫應試教育的影響,還存在題型單調、內容枯燥等問題,或是一味設計難題、偏題,使學生思維逐漸趨于被動,自由發展思維被束縛.因此,作業作為改革中的薄弱環節,為了不影響教學改革整體進程,教師應積極探究優化作業設計的方法,結合數學學科的特點與學生能力,積極展開探索和研究.

一、高中數學作業設計的優化方向

(一)由多量低質轉為高質少量

傳統高中數學教學模式中,部分教師為了追趕進度,擠出更多的時間供學生復習,教學速度較快,學生對知識的掌握不透徹,作業起到補充和鞏固的作用,因此,作業布置數量較多,質量則是參差不齊.而素質教育模式下,注重提高課堂教學質量,培養學生的綜合素養,教師對教學進度和模式作出了相應的變化,作業也應進行針對性的優化.具體來說,教師應注重作業“提質”,并合理控制作業的“量”,以提升學生完成作業的整體質量.值得注意的是,在優化作業“量”時不能盲目削減數量,而是要結合教學內容、學生能力,預測作業完成效率后,進行合理的調整,并創新作業布置形式,真正將作業由“多量低質”變為“高質少量”.

(二)推動共性和個性的融合發展

數學作業完成對象是學生,因此,教師在設計時自然要遵循“以生為本”的原則,綜合學生的共性和個性特點,助力學生全面發展.傳統高中數學作業設計中,教師更注重學生共性問題,針對課堂學習中出現的普遍問題來展開設計,卻忽視了學生的個性特征,無法將作業內容與個人興趣融合,這樣學生能力自然無法通過作業得到提升.對此,在高中數學作業優化的過程中,教師應以學生共性特點為基礎,深入探究學生個性化特點,并設計具有一定選擇性的作業內容,引導學生根據自己的能力進行選擇,避免“一刀切”的情況出現.這樣一來,不同層次、不同年級的學生都可以選擇到適宜自己的作業,真正落實作業的差異化.

(三)作業形式由單一轉向多元

以往作業設計中,多是教師結合教學內容進行設計,與課程聯系較為緊密.因此,教師的個人能力和教學水平往往直接決定作業質量.同時,這種作業設計模式也較為單一,側重考查學生的知識掌握情況,不利于學生綜合能力的發展.對此,教師應將作業形式由單一向多元方向轉變,將作業與核心素養培養、學習目標、高考側重點等聯系起來,提高對作業設計的重視程度,以便吸引學生積極參與完成作業,提高作業科學性.

二、高中數學作業的優化設計策略

(一)設計反思型作業:利用錯題資源,形成深刻思維

曾子“吾日三省吾身”成為儒家學派代表人物;越王“臥薪嘗膽”不斷反省失敗的原因,激勵自己奮發圖強,最終復國成功;曾國藩利用“日記”記載所犯之錯,時刻告誡自己,最后成為一代名臣.可見“反思”是個體立足自我之外,對自身言行進行評價的行為,也是個體進步的重要行徑.教師在高中數學教學中,應重視引導學生一邊學習,一邊反思,并鼓勵學生養成記錄錯題的好習慣.因此,教師在作業設計中可以融入“反思”思想,將易錯題提煉、改編后呈現出來,讓學生在解題中完成反思,鞏固知識要點的同時助力深刻思維、反思能力的形成.

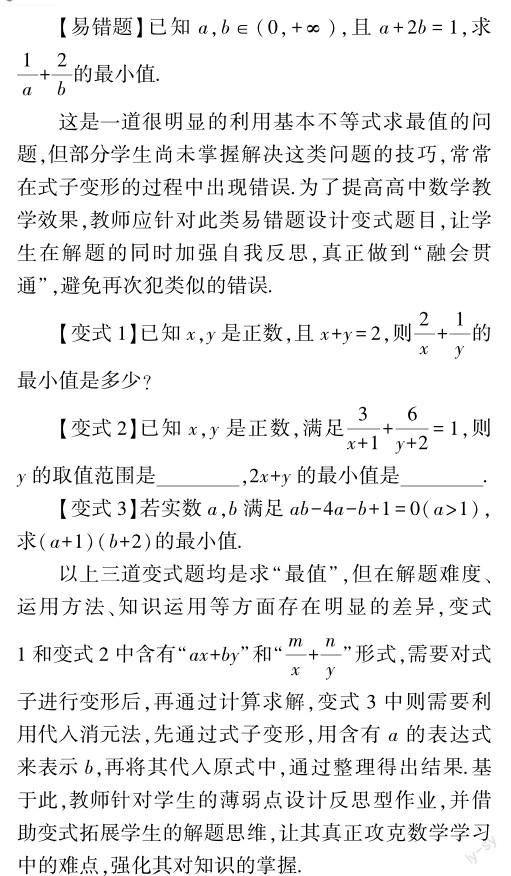

以蘇教版高中數學必修第一冊“基本不等式”教學為例,教師結合學生課堂表現、測試成績,發現其對基本不等式“最值問題”掌握不當,解題時錯誤率較高.對此,教師應整理學生易錯題型,并通過改編布置課后作業.

(二)設計實踐型作業:動手操作實踐,完善認知體系

新課標中明確提出,教師在高中數學課堂中應充分結合學生原有認知經驗,引導其在實踐中感知知識實際發生過程.為了達成這一目標,教師不僅要在課堂中增設實踐類活動,還要在課后作業設計中融入實踐內容,突破傳統的書面形式作業,讓學生在動手實踐中應用、創造知識,進而對知識形成深刻的印象,以幫助學生構建完整的認知體系.值得注意的是,對于實踐型作業,在設計過程中,教師要注重選題的方向和任務難度的控制,維護學生學習自信的同時鍛煉其動手操作能力.

以蘇教版高中數學必修第二冊“用樣本估計總體”教學為例,為了豐富學生的學習感悟,明確“統計”的來龍去脈和具體步驟,教師應結合學生學情,在正式教學前布置前置性實踐作業,在實踐中自主探究知識點,間接降低課堂學習難度.具體內容如下:

【任務主題】學生進校時間調查.

【任務流程】

(1)任選調查方式,收集本班學生早晨進校的時間,并做好記錄;

(2)制作班級同學進校時間統計表,并預估同年級學生進校時間;

(3)結合收集到的數據,總結學生進入校門時間的規律,并繪制統計圖;

(4)與同組成員分享任務完成過程,通過對比選出數據較全、準確率較高的統計圖表,作為課堂中的參照素材,并據此開展用樣本估計總體的分析.

基于此,這項實踐性作業的設計以學生自主調查為主,突出了其主體地位.

教師可以將學生的調查結論作為課堂重要素材,讓學生產生學習成就感,從而有效激發學生對探究知識的熱情.同時,在這一過程中,學生獨立完成對數據的收集、分析和整理,能對統計的過程有更深入的認知,形成完善的知識認知,這為課堂學習知識奠定了良好的基礎.

(三)設計開放型作業:結合生活實際,助力融會貫通

“貼近生活”是高中數學學科的一個特點,新課標中認為將學科知識與生活現象相結合,能助力學生掌握知識.教師要結合新課標,有意識地在作業中引入生活化內容,培養學生的開放思維,從動態視角出發指導學生認知.開放型作業符合以上要求,通過研究現實生活中的數學問題,透過現象分析其中的本質和規律,使作業內容回歸生活.

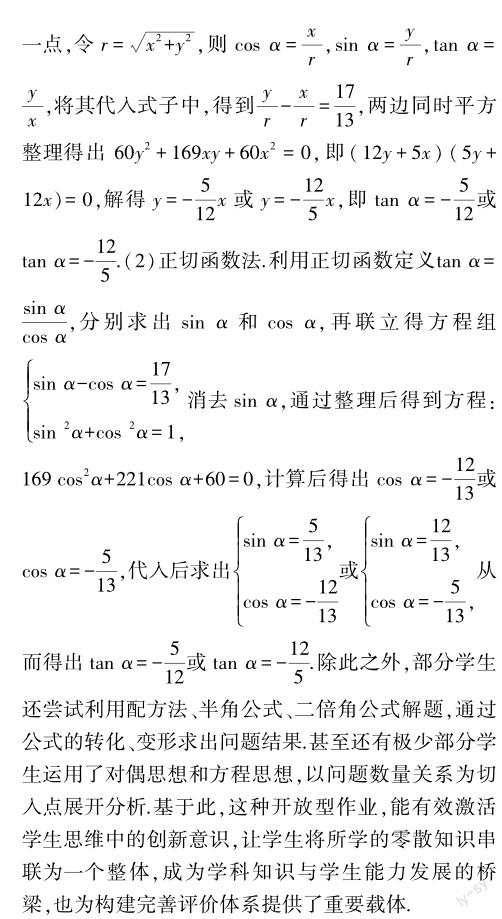

以蘇教版高中數學必修第一冊“三角函數應用”教學為例,本課是高中數學教學中的重點,學生學習中如何靈活運用知識解決實際問題,是本課中的難點,教師應利用“一題多解”題目布置開放型作業,讓學生在解決問題中對知識融會貫通,內容如下:

(四)設計合作型作業:建立專題任務,培養合作意識

高效的師生互動是培養學生核心素養的重要途徑.常言道:三人行,必有我師焉.當前使用的高中數學教材版本中,也滲透了合作意識,教師應順應教育形式,根據教學內容及學生能力培養要求,建立專題任務活動,要求學生以小組合作的方式完成.同時,教師可以將作業與合作形式相融合,將作業延伸到課后,鼓勵學生以合作的形式完成,使其在相互配合、相互幫助中深化對知識的理解,并強化自身的合作意識.

以蘇教版高中數學選擇性必修第二冊“線性回歸分析”教學為例,靈活運用線性回歸知識分析案例是本課教學的重難點.為了讓學生掌握知識的同時形成合作意識,教師可以在教學后設計合作型作業,具體內容如下:

【問題背景】學校中很多學生由家長駕車接送上下學,這導致校外存在亂停車現象,恰逢早晚高峰容易出現交通堵塞.

【合作任務】

(1)為了解決這一問題,請以小組合作的方式,對全校學生家長進行問卷調查;

(2)根據調查結果,從中隨機抽取50份調查問卷,統計男性家長和女性家長關于“限定區域停車”的態度,并計算“是否同意限定區域停車與家長的性別有關”的把握是多少.

基于此,小組內成員需要結合任務要求,繪制調查表,并結合校園地理位置分布情況,通過合理分工,守在不同的校門口完成調查活動.完成數據收集工作后,小組成員到自習室集合,通過小組討論整合調查數據,以繪制圖像的方式分析其中蘊含的規律,并求出線性回歸方程.

這樣,學生在完成作業過程中,不僅培養了其合作意識,還鍛煉了計算能力,深化了其對線性回歸分析相關知識的運用,感受到數學在生活中的運用.

結 語

綜上所述,在高中數學作業優化中,教師需要結合學生反饋不斷調整和分析,以保證內容和形式的適宜度.對此,教師應從大局觀出發,結合教學目標、教學計劃,突出作業設計的系統性.與此同時,教師還應充分了解當前教育政策,結合“課程標準”“雙減”等要求,控制好作業的質量和數量,并結合教學現狀針對性優化作業設計,讓多個要素之間的聯系更加緊密,從而突出作業的育人價值,輔助高中數學課堂教學質量提升.

【參考文獻】

[1]繆向光.“雙減”政策下高中數學作業設計的研究[J].高考,2022(26):58-61.

[2]陸靜.優化作業形式提升作業價值:淺談高中數學作業的設計策略[J].考試周刊,2022(34):78-81.

[3]蔡乃慧.淺談五育并舉下高中數學校本作業的優化設計[J].試題與研究,2022(23):131-133.

[4]邱松林.“雙減”背景下如何做好高中數學作業設計[J].高考,2022(22):37-39.

[5]黃炳鋒.課程視域下高中數學單元作業的設計[J].福建基礎教育研究,2022(7):53-56.

[6]韓藝通.基于問題解決的高中數學作業有效性探究:以一道選擇題為例[J].理科考試研究,2022(13):2-5.