哥特式建筑對彩繪玻璃鑲嵌畫的影響

摘要:壁畫的繪制必須與它所處的空間環境達到一致,同時壁畫作為教堂的組成部分,其表現形式必然隨建筑結構的改變而改變。哥特式建筑優化的建筑結構,導致教堂內部的繪畫向建筑側面的天窗發展。本文通過對多種壁畫形式之間的對比,從壁畫的構圖、色彩、造型等方面入手來探討哥特式建筑對彩色玻璃鑲嵌畫的影響。

關鍵詞:哥特式建筑;鑲嵌畫;構圖;造型

一、哥特式建筑對壁畫的影響

哥特式建筑是一種綜合性的藝術表現形式。教堂內部所有的繪畫、雕塑等裝飾在整體建筑中屬于從屬地位,都應依附于建筑這一巨大的載體。壁畫作為教堂建筑中不可或缺的裝飾藝術之一,映襯著建筑的功能,并與建筑結構保持一致。

哥特式建筑與先前的教堂形式相比較,框架式的結構使得建筑的窗戶可以越來越大,窗戶代替了建筑的四壁,這些大開的窗戶也是玻璃鑲嵌畫的基礎。同時由于哥特式建筑不斷在高度和跨度上的追求,建筑表現出強烈向上的動勢,修長垂直的尖拱和交叉拱應運而生。這就導致原先拜占庭式和羅馬式建筑中繪制于穹頂的巨大的裝飾壁畫轉向了建筑側面巨大的窗戶,教堂壁畫的表現形式發生了改變。

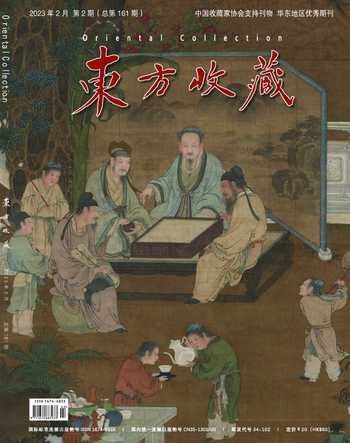

中世紀哥特式教堂中彩色玻璃窗的鑲嵌畫是密集分布的,落差巨大的柳葉形窗戶嵌入哥特式框架中,同時被建筑框架分割成不同的形狀。分割式的壁畫構圖,使獨立的窗戶上也有許多主題。法國夏特爾大教堂作為哥特式大教堂的縮影,其建筑內部非常一致,華麗、莊嚴、飛升。西側長長的拱形窗戶上的《耶西宗譜》(圖1),從上到下用平行的構圖方式描繪了眾多人物。而作為德國典型哥特式建筑的科隆大教堂,更強調建筑豎向方向上的線條以及建筑的高度更高。垂直線條更為密集,分割的柳葉形窗戶也更加修長和緊湊,中心大堂兩側的窗子上是彩色玻璃畫,在外面陽光的透射下,絢爛多彩。頂部帶尖拱的柳葉窗,與建筑結構中的尖拱相呼應。同時頂部的尖拱造型,指向建筑的頂部,給信徒以視覺遷移,與整個建筑的結構形式相一致,并起到擴大教堂空間的作用。

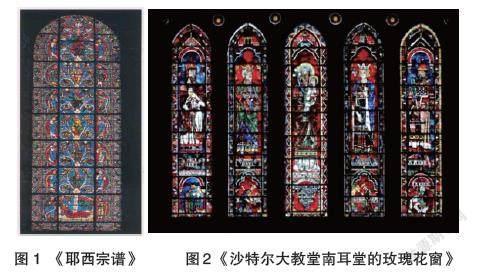

柳葉形窗戶主要以分割式或平行式的形式來展現豐富的人物形象和故事,而玫瑰花窗也是哥特式建筑的特色之一。玫瑰花窗是指中世紀教堂正大門上方的大圓形窗,內呈放射狀,鑲嵌著美麗的彩繪玻璃。如《沙特爾大教堂南耳堂的玫瑰花窗》(圖2)和《巴黎圣母院北耳堂的玫瑰花窗》(圖3),由幾何形狀構成,并且有著特定的輻射數量結構,且一般都是以盛開的玫瑰樣式存在,大多數都為圓形窗口,并由窗格將其分割成不同形狀的單色玻璃,而玫瑰花窗外圈則表現的是一個個的故事,花窗由外至內的畫面是由大到小排列的,將整個花窗看成一個整體去欣賞。夏特大教堂側堂的玫瑰花窗和尖頭花窗,表現的是圣鴿和天使環繞著的圣母坐在玫瑰花中心,而在其四周的尖窗中描繪的是百合花下的圣徒,先知們以及當時法蘭西皇室的祖先們,他們都站在圣母的四周,展現出絢爛如寶石般神秘而又神圣的景象。這種環抱式和向心式的構圖方式,具有強調和突出作用,這也與哥特式建筑結構中一切都向上高升理念是一致的,給人以強烈的心理暗示。

哥特式建筑中的玫瑰花窗在最初是以簡潔的圓形和放射線條構成的車輪外觀,如圣丹尼修道院教堂作為哥特式建筑的開端,其教堂的建筑體量還沒有達到盛期時極度地追求高尖,結構表達了簡化的飛升,而作為建筑中的玫瑰花窗,其彩繪玻璃窗的結構也是以簡潔明了大氣為主的突破性嘗試,基督的形象處于畫面的中心位置,在花窗的外圈則描繪了鴿子以及花草等物像,但都被簡化為抽象的幾何圖形。還有拉昂大教堂中的玫瑰花窗,是由數個面積較小的圓形和半圓組合而成的體量巨大的圓形花窗,花窗內的結構線表現明顯,每一個圓形都描繪了一個圣經中的人物形象。隨著哥特式建筑結構的日趨復雜,以及追求極致的高升狀態,導致作為建筑一部分的花窗也表現出繁復,內部結構在圓的基礎上,呼應建筑結構由弧線組成的尖角增多。同時花窗的輻射線也增多。

二、哥特式建筑對壁畫材質、色彩上的影響

彩色玻璃鑲嵌畫可以說是哥特式大教堂最重要的內容之一,它摒棄了濕壁畫在濕灰泥上用色料繪制的繁瑣制作過程,而是根據畫面需要,將畫面的框架用鉛條焊接好,再將不同顏色、不同大小的彩色玻璃裝入金屬架中,用簡潔豐富的色彩傳達畫面效果。從彩色玻璃中投入的光線變成血紅的顏色,變成紫英石與黃玉的華彩,成為一團珠光寶氣的神秘火焰,奇異的照明,好像開向天國的窗戶[1]。彩色玻璃和金屬的組合和分割,從而在富麗濃艷的彩色鑲嵌畫中營造出特定節奏和層次感。

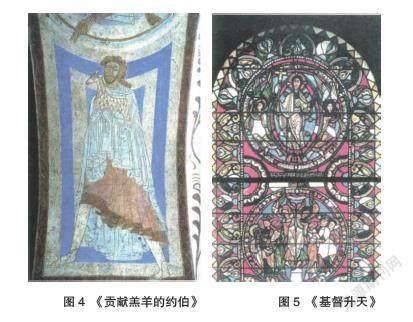

11世紀末期奧萊斯勒夫教堂中的濕壁畫《貢獻羔羊的約伯》(圖4)和夏普教堂的鑲嵌畫《基督升天》(圖5),兩幅壁畫中都使用了藍色系的顏色。相比之下,《基督升天》中的藍色玻璃更好地借用了外界的環境光,使本身單調的淡藍玻璃更為亮眼;《貢獻羔羊的約伯》中的藍色系雖然表現了由深至淺遞進的色彩濃度變化,但由于嵌入墻體的色彩,導致色彩缺乏光澤感,顏色更為暗沉。在中世紀藝術,大量地使用紅、藍作為畫面的基礎色。在玻璃彩繪中,透光性差的紅色常常起著調節節奏和基調的作用,巧妙地聯系著畫的各個部分,透亮的藍色則被作為主調使用,白色用來突出最光輝的主要部分,其他顏色則是零星的點綴[2]。以巴黎圣母院的玫瑰花窗為代表的藍色等基調,在哥特式的花窗中廣泛出現,這些主基調大部分以冷色調的形式呈現,如西班牙圣家族大教堂中綠色調的玫瑰花粗昂、蘭斯大教堂北側耳堂是藍紫色調的玫瑰花窗。

濕壁畫色彩層次豐富,能夠產生色彩的濃淡變化以及中間色的使用,但由于顏色的調和以及色彩與墻體融為一體的特點,使得色彩的灰度較高,畫面整體較之彩色玻璃鑲嵌畫要暗得多。

而哥特式建筑由于建筑結構的改變,原本建筑結構中的墻體被大型的玻璃花窗所取代。彩色玻璃鑲嵌畫處于半透明的狀態,加之光線的照射下,更為透亮,質感更為強烈,給人帶來閃爍不定、壯麗輝煌的視覺沖擊。從指導當時大教堂建造的宗教哲學看來,光是一種能改造心靈的物質[3]。因此設計師們利用玻璃透明、折射的特性,將教堂內部與自然光及各種燈光巧妙結合,營造出夢幻迷離的藝術效果。夏特大教堂的彩色玻璃使教堂建筑和諧、神秘的效果獲得了很大程度的加強,以紅、藍作為畫面的基本色調,在光照的融合下向教堂內部注入神秘的紫色光。其中的玻璃畫《耶西宗譜》,畫面中以藍色為主基調,在保持色彩統一的同時,用豐富且具有層次感的顏色來表現畫面中的人物故事,使畫面色彩在光線的投射下整體而多變;同為教堂側堂的玫瑰花窗以及下方的尖頭花窗,則展現出不同的色彩景象,畫面中色彩撲朔迷離、絢爛多彩,使人置身于絢爛如寶石般的神秘而又神圣的視覺沖擊之下。哥特式建筑中宏大的彩色玻璃鑲嵌畫很好地借助光線來增強玻璃色彩的飽和度和亮度,以致色彩更為鮮艷。由于花窗受戶外光的影響,光照隨氣候的冷暖變化發生的細微變化會導致哥特式教堂內的玻璃鑲嵌畫呈現出的四時之景有所不同。同樣,光照角度的不同以及光、花窗、人三者之間角度的變化也會產生視覺上的差異,趨向所及,一步一景,景隨步移,身處教堂步步皆奇趣。總而言之,彩色玻璃鑲嵌與光照所形成的撲朔迷離的視覺效果,也投合哥特式建筑的神秘富麗。在營造建筑整體龐大雄偉壯觀的同時,也追求畫面中每個色塊玻璃的大小、顏色與整個畫面和建筑的妥帖,既追求無窮的大,也要求無窮的小,在繁復的細節中震撼人心。

哥特式建筑采用大面積玻璃鑲嵌畫作為裝飾,不只是技術的進步、墻體繪制面積的限制,更為重要的是玻璃鑲嵌畫給人更為通透、輕盈的視覺體驗,這與哥特式建筑中“一切充滿上升的直線”更為相得益彰。充滿金屬質感的教堂玻璃,使建筑巍峨宏偉、清癯冷峻,充滿著上升的力量,在自然光下能將金屬的冰冷質地和玻璃的純凈質感體現得淋漓盡致,還有那教堂玻璃本身的厚度和花紋在光線下所呈現出特殊的立體感。

三、哥特式建筑對壁畫中物像造型的影響

哥特式教堂中的彩色玻璃是由無數的小塊玻璃鑲嵌而成,其畫面中圖案和人物形象無法像濕壁畫中的物像一樣,能夠靈動充分地表達物的體積以及透視關系。而鑲嵌畫多為平面性彩繪,色彩絢麗,具有抽象意義的裝飾作用,簡潔、明了地展現畫面的人物和故事內容。

羅馬式教堂外觀以簡潔、大氣的方圓組合而成,而教堂內部采用濕壁畫的形式繪制于巨大穹頂和希臘式的石柱之上。而哥特建筑從外部到內部都表現出紛繁復雜的結構特點,加之其主要的壁畫形式——彩色玻璃鑲嵌畫,具有強烈絢爛的色彩構成效果,以此來映襯建筑的精美浪漫和奔放,因而玻璃鑲嵌畫弱化了人物的體積結構,用簡化但多變的外輪廓來勾勒物像。圣特維大教堂作為哥特式建筑的突出例子,教堂中的花窗注重細節描繪、輪廓清晰,人物形象及背景都是平面的,沒有深度,人物動態相對單調,直立的人物畫像眾多;盡管是在動態豐富的敘事性情節中,人物的造型也是盡可能選取最簡練的輪廓線條,排除了細小的動作和表情。總而言之,用簡化的人物造型和弱化的人物動態,強化物像的外輪廓來加強色彩的豐富明亮程度。平面性繪畫不需制造立體、空間等視覺假象,因而解放了色彩、構圖、點線的運用。圣特維大教堂內部結構精巧、曲線復雜,外表布滿花紋圖案,刻工繁復細膩以及鑲嵌畫的色彩絢麗多彩與畫面中的形象,形成強弱、快慢的節奏感。

綜上所述,建筑作為整體的藝術形式,講究一定的節奏和韻律,而作為哥特式建筑一部分的玻璃鑲嵌畫,人物輪廓的線條與建筑交叉拱的線條形成疏密、輕重的對比,簡化的人物造型與建筑結構的多樣復雜構成了對比,教堂中眾多的靜態人物造型與建筑整體營造的向上升騰的動態形成動靜的對比,使觀眾被鑲嵌畫五彩繽紛的色彩光澤所震撼。

四、總結

哥特式建筑高聳、靈巧多變的特點,以及教堂內部突出的豎線,在整體風格上都表現出明顯向上高升的動態,這區別于以往巨大穹頂式的羅馬教堂,巨大的天頂壁畫被迅速發展的玻璃鑲嵌畫所取代。而玻璃鑲嵌畫相較于濕壁畫,色彩更加單純、明艷,造型更為簡潔明了,這也更突出了教堂整體明確向上的動態。相反,壁畫在構圖上表現出向上的動態,這使得相應的鑲嵌畫呈現出敘述性的縱帶式、平行式,以及具有突出意味的向心式、環抱式。因此,所有的裝飾都要因建筑的基本結構而存在,并且含蓄地揭示和映襯建筑結構,輔助建筑功能并很好地渲染建筑中的內部氛圍。

參考文獻:

[1]丹納著.藝術哲學[M].傅雷譯,北京:中信出版集團,2020.

[2]李辰.西方古代壁畫史[M].北京:北京大學出版社,2007.

[3][美]馬克·蓋特雷恩.認識藝術:與藝術相伴 I[M].王瀅譯,北京:北京聯合出版公司,2016.

作者簡介:

林羿汝(1998—),女,漢族,浙江臺州人。山東工藝美術學院在讀碩士研究生,研究方向:壁畫藝術。