榫卯結構在現代家具中的創新應用

李佩璇

關鍵詞:榫卯結構 現代家具 設計策略 設計應用 創新傳承

引言

榫卯結構的歷史比漢字更加悠久,我國最早的榫卯結構可追溯至七千年前浙江余姚河姆渡新石器時代的干欄式建筑。在古籍中,榫卯也叫作“枘鑿”。王世襄所著《明式家具研究》中,榫卯指“榫子與卯眼的合稱,泛指一切榫子和卯眼”。榫卯作為中國傳統造物的精華,廣泛應用于家具中[1]。但隨著當前年輕用戶的審美標準和生活方式的不斷變化,以及中國風潮下用戶對傳統文化認可度的提升[2],需要從創新的視角對傳統榫卯結構進行再研究,探索現代家具中應用傳統榫卯結構的路徑和方法。

一、年輕用戶對榫卯的認知和需求研究

(一)榫卯結構的基本類型

榫卯結構的形制豐富多變,榫卯利用其一凸一凹,一陰一陽,變化出豐富多樣的連接形式,將不同的部件緊緊相連,共同構成維護物件的穩定結構。筆者在王世襄先生《明式家具研究》的基礎上,將家具中的榫卯結構分為以下四類:1.龍鳳榫、銀錠榫、企口榫、穿帶榫等平板接合。2.槽口榫、燕尾榫、格肩榫、長短榫、挖煙袋鍋榫、粽角榫等角接合。3.十字棖、三材交叉、抱肩榫、夾頭榫、插肩榫等交叉接合。4.楔釘榫、逐段銜夾榫等彎材接合[3]。

(二)年輕用戶對榫卯的認知和需求分析

筆者主要圍繞Z世代年輕用戶,通過問卷調研的形式,探究年輕人對:1.各類型榫卯結構的了解程度。2.家具中榫卯結構的作用認知。3.現代家具的購買傾向和需求。4.現代家具融合傳統榫卯特征、文化的角度和方式。

315份有效回答中,僅有2.54%的用戶了解榫卯結構。其中,直角榫、圓棒榫和燕尾榫是用戶最熟悉的三種榫卯結構。超過90%的用戶只了解榫卯結構的連接作用,不到3%的受訪者知道榫卯結構的制作工藝。對于現代家具的選購和需求上,更傾向木材、金屬材質的現代簡約、新中式家具,期待造型新穎、工藝精細、有文化內涵的家具,并可以根據自己的生活喜好自由DIY。

綜上,將傳統榫卯結構應用在現代家具時,需要合理利用榫卯的結構和造型特點,充分挖掘榫卯的文化內涵,結合年輕人對家具風格、材質等方面的喜好,參考當代人的生活習慣和需求,設計出具有人情味、趣味、靈活巧妙的家具產品[4]。還要考慮家具和用戶、家具和空間、用戶和空間之間的關系,在可用、實用、美觀的基礎上,打造情感化的、具有互動屬性的創新家具[5]。

二、榫卯的特征及在現代家具中的應用分析

(一)結構特征及其在現代家具中的應用

傳統榫卯結構穩固而多變,是現代榫卯家具結構模塊靈活可拆裝的基礎。

傳統榫卯結構既能夠保證家具穩定和長久穩固,又具有一定的自由度,能夠適應環境的變化。在不使用釘子和膠黏劑的情況下,榫卯結構使不同構件牢固的連接在一起,同時還可以兼顧家具的整體受力關系和各部件間的力學性能。如利用燕尾榫的家具中,無論是受到壓力還是拉力,燕尾榫的榫頭和榫眼間的摩擦力都會變大,使家具部件間越來越緊密。榫頭厚度與榫眼寬度之間采用間隙配合,榫頭寬度與榫眼長度間采用過盈配合,這使榫卯結構各個方向間有一定的自由度,也使家具部件間有一定的活動空間,正因如此,家具可以跨越南北,不懼木材的材質收縮變化,保持穩固[6]。此外,家具在使用的過程中局部有損壞和斷裂,都可以進行針對性的局部修復,對單獨制作部件進行更換即可修復如初,這是現代金屬家具、注塑家具等無法實現的[7]。

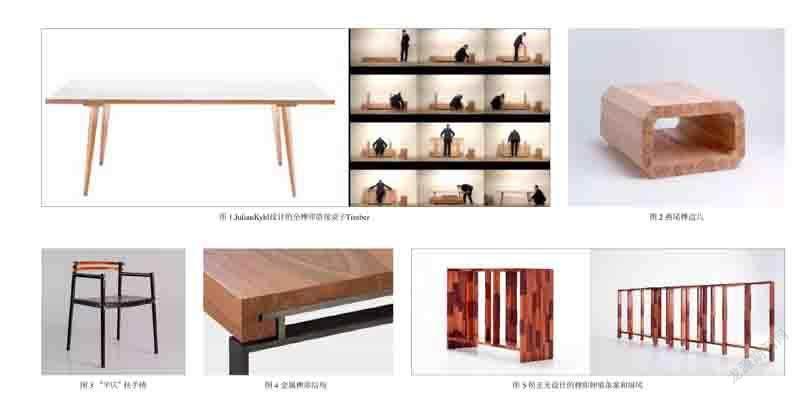

但榫卯結構較為復雜,普通用戶很難獨自完成家具部件的拆裝。所以在現代家具設計中,榫卯結構變得更加靈活可變,普通消費者也可便捷的組裝拆卸。丹麥設計師JulianKyhl設計的全榫卯搭接桌子Timber,如圖1,利用燕尾形穿帶榫平板拼合桌子面板,并用槽口榫連接桌面和腿部家具部件,部件之間不固接,可組裝拆卸的榫卯結構讓家具組裝過程像是優雅的魔術表演,并實現了產品的平板包裝,利于運輸。

(二)視覺特征及其在現代家具中的應用

傳統榫卯結構內隱而不外露,現代家具中的榫卯結構更兼具功能和裝飾性,實現結構實用性與審美性的一體化。

傳統榫卯結構多作為功能支持性部件隱藏在家具內部,不特別展示部件連接的痕跡。但榫卯結構本身的線條流利多樣、有曲有直,紋理細膩,顏色富于變化,具有一定的形式美和原生美感[8]。通常榫卯的大小占截面尺寸的三分之二,約為66.7%,同黃金分割比例較為相近,是相對和諧、自然、美觀的比例。木材中的節子、蟲蛀等天然損傷也別具特色。在現代年輕人的審美中,家具不僅僅是一個只有實用性的生活工具,更加像是一種具有裝飾性的生活藝術品,增點家居氛圍感。在現代設計中,榫卯結構的審美特征開始顯露出來,如利用燕尾榫連接的邊幾,如圖2,榫卯結構在其中既組成整個家具的部件,側面顯露的燕尾榫截面線條也構成家具的裝飾。“平仄”扶手椅更是將榫卯元素從結構功能中抽離出來,不僅將延長透榫讓榫卯結構外露,還將露出的榫頭涂飾白色,點亮整件家具,如圖3。

(三)材質特征及其在現代家具中的應用

傳統榫卯材質多用優質硬木,現代榫卯家具材料混合多變且環保。

木材質量直接影響到家具的耐久度,為了家具的穩固,傳統家具往往采用優質硬木。但在碳達峰、碳中和的今天,過度使用大直徑硬木材料易造成浪費。而一些常見的密度板等低價材料,又無法滿足結構要求。隨著現代工業水平的發展,一些金屬、亞克力、高強度塑料等材料開始替代木材,成為連接家具部件之間的新榫卯結構。現代材料和實木的結合,既降低了加工成本和技術門檻,混合材料之間的組合又為家具帶來新的視覺效果和特殊質感[9][10]。如利用金屬型材件制成榫卯結構用于與桌面部分相連接,并在金屬和木材之間留有空隙,既保留了木材原本的自然淳樸質感,又保證了家具的穩定堅固,如圖4。除了和其他類型材料的替換,越來越多的設計師也開始尋找更環保方式制作榫卯家具。設計師侯正光利用加工紅木的廢料,通過部件之間的榫卯鑲嵌制作了可以伸縮的條案和屏風,體現對傳統榫卯家具材料使用的思考,如圖5。

(四)文化特征及其在現代家具中的應用

現代榫卯家具在延續榫卯結構文化內涵的基礎上,兼顧多元文化融合和時代特征。

傳統匠人受儒家、道家的“天人合一”“道法自然”等思想的影響,追求以人、以自然為本的理念[11]。榫頭和榫眼的巧妙結合,不強求、不過分,這一份適度和自然來自匠人和使用者對秩序、自然的審美和敬畏。榫卯家具就其整體而言,單個部件相對分離和單薄,但是每個構件間向內凝聚的緊密的向心力,也體現了中國傳統文化精神中相互支持的理念。傳統榫卯家具大多采用的悶榫結合方式,表現出傳統文人的含蓄和低調。榫卯結構在一凹一凸、一陰一陽、一虛一實之間發揮作用,體現中國哲學思想中虛實相生、陰陽互補的造物理念。以小見大,間接體現中國人對待事物有張有弛、取舍和諧的舍得思想。

在現代家具設計中,榫卯的文化特征也是現代家具設計中考慮的維度。如建筑師萬凌和藝術家袁進華設計的榫卯茶幾和花架,如圖6。結合中國傳統文化中山水意向和瓷器文化中冰裂紋的形式,對傳統榫卯形象進行重構,茶幾鏡面營造出湖水的氛圍,搭配簡約的線條,山水意境油然而生。整個制作過程都是對榫卯結構的挑戰,榫卯不是一種固定的形式,而是會依照結構的要求適應和調和,通過結構的相互支持,保證家具的穩定,在這一點上,榫卯的特征也與傳統文化的思想內涵相契合。

三、榫卯結構在現代家具設計中的應用策略和實踐

通過對榫卯結構和其在家具中的應用案例分析,結合年輕用戶對現代化榫卯家具的需求,得到榫卯結構運用在現代家具設計中的設計策略,并指導實踐。從榫卯自身出發,充分挖掘和表現榫卯本身的結構、視覺、和材質特征,并用現代化數字技術和工具表現傳統審美要素。從榫卯家具的使用場景發出,通過榫卯部件間不同的連接關系,滿足用戶不同生活方式中的不同需求。從榫卯文化內涵出發,將榫卯結構的內在東方精神和其他文化表現形式結合,符合現代設計語境,創設出更符合現代年輕用戶的榫卯家具,傳承榫卯精神。

(一)契合現代審美的結構功能形式一體化

在現代榫卯家具的設計中,通過外顯榫卯結構,混合現代材質,融合形式美感,拓展榫卯結構的連接作用,將榫卯視覺特征因素考慮到功能實用性需求中,將家具的結構、功能、形式一體化。用結構表達造型語言,去除復雜冗雜的部件,既簡化了家具產品的結構,又符合現代年輕人簡潔的審美需求。如粽角榫外形方正簡潔,形如粽子,其造型天然的三面直角就可以直接運用于產品設計中;十字棖和三材交叉的結構形狀是自然的四邊形和六邊形 [12]。并用材質的變化進一步豐富產品五感體驗,通過現代新興技術、環保材料的運用,彌補傳統材質的缺點,從多維度完成對榫卯的感知和體驗。

如英國設計師Harc Lee和Ryan Yoon設計的“兔子椅”,如圖7。椅腿和椅面的連接部分將榫卯結構加入“兔子”的造型元素,椅并注入樹脂材料。通過楓木和生物樹脂材料的融合,賦予榫卯結構新的形式,同時提升了增加耐用性和審美,充分實現了功能與形式的完美結合。

又如筆者利用霸王棖和鉤掛墊榫結構設計的衣帽架,如圖8。六邊形的底座通過三個霸王棖結構和衣帽桿結合穩定,將傳統的霸王棖倒立,本應連接桌面的部分,和六邊形底座相連。衣桿上裝配霸王棖和鉤掛墊榫,打破霸王棖結構和勾掛墊榫的內置形式,將其外露,簡化霸王棖的自然曲線,用于掛放衣物。當鉤掛墊榫上掛放衣物時,榫頭向下的力與桿件和霸王棖的作用力越大,使得整個榫卯結構更加穩固和嚴密,物品越重,受力越大,整體越穩定。桿件上的霸王棖掛鉤可根據用戶需求和空間環境,自由選配數量。整體將榫卯結構、衣架功能和形式美感結合,讓結構變成造型,造型就是功能,功能結構配適。

(二)滿足多元生活需求的靈活組合方式

家具和人們的生活方式和行為習慣密不可分。傳統榫卯結構廣泛的應用于現代家具產品中,形式依然和幾百年前相似。可是人們的生活習慣和需求已經和幾百年前不同了。因此需要結合現代年輕化、豐富多樣的生活方式和行為需求,巧妙利用結構本身特征,通過全可拆裝或者局部可拆裝榫卯結構等,形成靈活的組合方式。將原本固定的家具“活動”起來,使用者可隨心選擇使用方式、使用習慣和使用形態,或是自身可以晃動,或是可以通過用戶的移動使家具自身形式發生變化和連接組合,實現人、家具、空間相之間的多維互動關系,在有限的空間內創造靈活的、可自由活動的場景,加強家具與用戶的交互與聯系,讓用戶的使用過程不再單調和無趣[13],提高用戶的使用體驗,為用戶打造更多生活方式的可能性。

如設計師陳大瑞設計的“X立方”家用茶幾,如圖9。“一生二,二生三,三生萬物”,通過用數字算法生成的多管混接結構,配合金屬管材以套榫形式形成可無限蔓延的茶幾,用戶可以根據自身需求通過疊加新的套榫和管件,實現家具功能和樣式的靈活變化,進而滿足不同用戶的多元生活需求。

筆者利用十字榫和直角榫的演變設計的多用幾凳,如圖10。家具整體分為三個模塊:基座、連接件、面板。底座部分采用傳統十字榫的直材相互插接形成牢固且可拆裝的網狀基座。三個部分可以自由活動和拼合,方便平板包裝和運輸。使用者可以根據自己的心情和喜好、空間大小、使用人數來決定放置的面板數量和位置。較高的連接件連接面板可以作為用戶倚靠、 放置物件的小茶幾,或是直接當作高凳使用。面板有圓形、三角卵形、正方形、長方形。使用者可以個人私享休閑,也可以制造多人共享的茶飲場景。

又如筆者利用楔釘榫和挖煙袋鍋榫設計的可連接座椅,如圖11。在傳統家具中,楔釘榫常用于彎曲件的連接,挖煙袋鍋榫常用于弧形拐角的連接。在本設計中,將楔釘榫延長作為椅腿,和金屬座架相連,既直接利用楔釘榫的結構特征,又保證了整體結構的穩定。在靠背兩側,設置兩個橫向的挖煙袋鍋榫。座椅兩兩之間可以通過挖煙袋鍋榫相連,用戶可以根據使用場景、空間大小、用戶需求等連接不同數量的座椅。座椅連接后形成一排,并且座椅朝向相反,形成相連的“S”形布置。用戶可側向對坐,形成一個交流互通的空間;也可完全對坐,相互形成封閉空間,互不打擾。 此設計讓使用者通過椅子和別人相連接,加強用戶之間的溝通和交流,讓椅子形成一個交互的環境,易裝易拆,滿足用戶互動和獨處的多種生活需求。

(三)現代語境下的多元文化融合混搭

傳統文化的“繼承”不是對“元素”“符號”的繼承,而是對文化“基因”“精神”的繼承。在現代榫卯家具設計中,可以通過形式的抽象與簡化、意象與秩序的轉化、或以材料為手段、聯合其他文化符號等進行文化的創新,以符合現代設計語境。可以將傳統元素靈活應用在流行主題上,用自由、夸張的現代審美傳達傳統意趣和故事;者在傳統榫卯造物形式的基礎上,借用其他文化元素和視覺語言,對榫卯文化進行隱喻性和故事性表達,形成傳統東方元素和其它多元文化的混搭,在組織布局和內容上彰顯榫卯的包容性[14]。

如香港設計師Mike Wong認為榫卯不應只用木材質,其通過卡片穿插拼接形成凹凸面,創造出色彩鮮麗的家用燈罩“DOooughBall”,如圖12,燈罩的形狀可以自由改變,從而調節燈具的亮度和形態,在無形之中傳承了榫卯“虛實相生,陰陽互補”的文化內涵。

筆者結合荷蘭風格派進行中西結合的榫卯茶幾的創新,如圖13。燕尾榫和直角榫是最常見、常用的榫卯結構,也最受現代人所知。面板融合蒙特里安“紅、黃、藍”抽象畫元素,將中式榫卯與西方藝術相結合,達到特殊的藝術效果。將大方形面板分割為六個小組件,其中四個部分可以通過直角榫和燕尾榫相連接,形成一個榫卯幾。每個小榫卯幾都可作為獨立的家具使用,也可根據使用者的需求,兩兩結合或者三個結合,形成不同形制、不同大小的組合。剩下的兩個方形部件通過燕尾榫形狀的收納盤連接,可以放置鑰匙、雜物等,不僅可以作為連接兩個小幾的榫卯連接件,也可以單獨拿出用作單獨的桌面收納。通過色彩疊加和中西文化融合,表現榫卯文化的兼容并蓄。

結語

新生代用戶群體渴望的不僅僅是一個“器具”,而是當代生活分氛圍的營造。傳承和革新榫卯結構是弘揚傳統文化的重要部分。在進行榫卯家具的創新設計時,需要結合榫卯結構、形式、材質和文化的特征,在滿足家具結構強度的基礎上,釋放榫卯結構本身的形式美,將造型和結構融為一體,貼合現代的審美需求。充分利用現代環保材質,打造可靈活組裝、適配現代生活方式和行為習慣的家具,也滿足現代年輕人對可持續生活的追求。并巧妙混搭多元文化,完成傳統榫卯結構在新時代語境下的傳承創新。最后,筆者選取較常見的直角榫、圓棒榫、十字榫、燕尾榫,以及不太為人所知的直材相交榫、楔釘榫、挖煙袋鍋榫、鉤掛墊榫等傳統榫卯結構,進行在現代家具領域的創新設計嘗試,希望可以為傳承榫卯結構、創新榫卯結構設計帶來一些啟發。