新課標下歷史課堂“教-學-評一致性”的建構

趙月月 譚杰

摘要:“教-學-評一致性”的實現需要基于課程標準的教學。《義務教育歷史課程標準(2022年版)》在改進教學實施、促進學生學習以及變革教學評價方面有新的表述,為歷史課堂“教-學-評一致性”研究提供了新樣本。歷史課堂“教-學-評一致性”的建構,在原則上須頂層設計與各方力量相凝聚,構建研究共同體;在學理上,以大概念與核心素養的聯結,厘清內在邏輯;在路徑上,通過逆向設計與學科特色的結合,探尋實現“一致性”的有效途徑。

關鍵詞:教-學-評一致性? 義務教育歷史課程標準? 核心素養

引用格式:趙月月,譚杰.新課標下歷史課堂“教-學-評 一致性”的建構[J].教學與管理,2023(12):99-103.

美國教育評價專家韋伯將“一致性”定義為課程標準和評價之間的一致程度,兩者相互配合以引導學生學習預期的知識和行為。因此,一致性是課程標準和評價之間關系的質量,而不是兩個系統組件中任何一個的屬性[1]。國內學者崔允漷將“教—學—評一致性”定義為“在整個課堂教學系統中教師的教、學生的學和對學生學習的評價三個因素的協調配合的程度”[2]。對“一致性”的研究始于課程標準,隨之擴展到課程改革各領域。我國第八次基礎教育課程改革正處于深化發展時期,人們關注的問題已從“期望學生學會什么”轉變為“學生真的學會了嗎”,這一課程思維從教師方面要解決“教到什么程度”;從學生視角最終要解決“我真的到那里了嗎”[3]。單一地思考課程某一方面已不能有效解決上述問題,我們必須思考課程諸要素的一致性,探討“教-學-評一致性”的實現路徑。

一、“教—學—評一致性”的實現基礎

20世紀70年代美國開展“掌握學習”教學模式實踐研究,試圖解決“教學與評價”的一致性問題。該模式倡導教學評價貫穿于教學過程,這或許是探索“教—學—評一致性”的首創性實驗。20世紀80年代美國陸續開展一系列“基于標準的改革”,政府希望以高水準的課程標準促進教育公平,進而實現全美優質教育。教師意識到課程標準已經回答“學生要學什么”,教師要做的就是開展基于課程標準的教學,并最終回答“學生學會了嗎”。“教—學—評一致性”正是在這樣的背景下產生并發展的。

2001年我國開始了第八次基礎教育課程改革,也加入到上述變革中。但在實踐中,一線課堂與課程標準“兩張皮”的現象仍存在,要使課程標準真正落實,需要基于課程標準的教學實踐探索,以實現“教—學—評一致性”。課程標準自上而下對學科課程做出了整體規劃,教師要做的就是解讀課程標準,預設學習目標→設計并實施教學→監控學生的學習達成度。以上流程涉及“教—學—評一致性”中的三個元素。對這一問題的理解還要注意以下幾點。

1.制定清晰的目標

“判斷‘教—學—評一致性的依據就是,教學、學習與評價是否都是圍繞共享的目標展開的。”[4]學習目標不僅打通了教、學、評之間的關系,還為這一問題的解決提供了思路,判斷教學活動是否達到“教—學—評一致性”只須檢測教、學、評與目標的匹配度,而目標來源于課程標準。

2.統合三個一致性路徑

“學—教”一致性,學生學的內容就是教師基于學習目標,確定要教的內容;“教—評”一致性,教的內容就是評的內容,有教須有評,即監控學生的學習達成度;“評—學”一致性,對于學生學習的監控內容的選擇必須是學生所學的內容。

3.突破評價難點

分析三個元素可知,“教、學、評”的核心是學生的“學”,“學”是“教”和“評”的落腳點。教師通過“教”促進學生更好地“學”,同時“教”也是“評”的內容。“評”貫穿“教”和“學”的始終,是“教、學、評”一致性的關鍵[5],推進評價范式轉型并將“以學為本”的評價貫穿于“教”和“學”是實現“教—學—評一致性”要突破的難點。

綜上,“教—學—評一致性”的實現需要基于課程標準的教學。國內學者提出基于課程標準教學的一般程序(解析內容標準,構建學習目標;開發促進學習目標達成的評價;創設與組織教學活動)[6]并建構了實踐模型,這為歷史課堂實現“教—學—評一致性”提供了思路,具體如圖1。該模型包括三個環節,一是設計基于課程標準的教學,對課程標準的研究是教學的起點,基于課程標準和相關資料設計的課程綱要與課程標準高度一致;二是實施基于課程標準的教學,課程綱要、教師教授、學生學習、課堂文化共同構成了基于課程標準的課堂教學;三是評價基于課程標準的教學,教學評價貫穿于教學全過程中,最終指向學生經過學習后達成的學習結果。

二、2022年版義務教育課標的“教—學—評一致性”分析

《義務教育課程方案(2022年版)》指出:“國家課程標準規定了課程性質、課程理念、課程目標、課程內容、學業質量和課程實施等,是教材編寫、教學、考試評價以及課程實施管理的直接依據。”[8]課程標準從國家政策層面對學科課程做出整體規劃,是教師教學的基本要求。

1.教與學關系變革:“學—教”一致性

教與學關系的根本性調整是深化課程改革的關鍵。教師“滿堂灌”、碎片化、機械化、以記憶性知識為主的課堂仍占一席之地。而新型的、“以學習者為中心”的課堂還未普遍建立。2022年版義教課標為變革教與學關系以實現“學—教”一致性在表述上有新的變化。

徐藍教授指出,2022年版義教課標的主要突破是“提出‘教與‘學兩條主線并行的教學方式,進一步促進教學方式的變革”[9]。2022年版義教課標在“課程內容”中,每個板塊都設有“教學提示”,為教師對特定知識內容的教學提供了教學建議,同時,也為學生學習提供了學法指導。例如,《中國古代史》史前史教學中,教學內容涉及舊石器時代和新石器時代的文化遺存。“教學提示”建議教師幫助學生理解教材,從概括所學內容入手進而指導學生解讀史料;建議學生嘗試閱讀材料,“通過中華文明探源工程等重大考古工程,認識中華文明的起源”[10]。教學中,可設計“探尋中華文明起源”活動。課前組織學生開展對中華文明探源工程相關資料的學習,課上師生共同分享學習成果。此外,2022年版義教課標提供了諸多詳盡的教學建議和學生學習建議,意圖打破教師“教教材”的局面,使“教”與“學”聯結,實現“學—教”一致性。

2022年版義教課標在“教學建議”部分提出設計教學過程的核心要素,即創設歷史情境、明確學習任務、提出探究問題、開展史料研習、組織歷史論證。這幾大核心要素都以學生自主探究為主,教師的作用在于把握課堂節奏,引導學生探究并解決問題進而培養歷史課程核心素養。教師可參照此建議,轉變以往的教學設計思路,以教學設計變動帶動課堂樣態的變化。

2022年版義教課標專設“跨學科主題學習”版塊,列出十個學習主題并針對其中兩個主題展示出完整的教學活動案例。以“跨學科主題學習活動”使學生在解決真實問題情境中完成學習任務。專設這一版塊,旨在通過跨學科甚至超學科主題學習改變分科教學的知識割裂,擴展知識邊界,消解分科與整合的課程對立,凸顯了綜合學習這一學習方式變革的具體形式。

2.評價變革:一致性的關鍵

現行中高考體系下,高利害的終結性評價影響力巨大,這種局面短期內仍不可扭轉。但“當信度和常模成為教育評價的核心關注點時,教育評價就不再關注個體,而是關注個體與他人(常模)的比較,這導致學生在教育評價中的被動地位和無力感”[11]。基于“對學習的評價”這種終結性評價形式對學生主體的忽視和歷史課堂評價形式的單一性,研究“教—學—評一致性”,使“為學習的評價”從課程理念轉變為課程實施的具體活動進而以評促學、以評優教。

(1)從三維目標走向核心素養目標,評價目標的敘寫更加科學

核心素養視域下,以學科內容為載體,教學、學習與評價均指向核心素養。2022年版義教課標立足新時代,改變過去的三維目標表述,構建核心素養課程目標,這一目標與高中學段歷史課程目標共同構成整個中學階段歷史學科的育人連續體。

2022年版義教課標在“教學建議”部分對教學目標的敘寫做了詳盡說明:“將核心素養的培育作為教學的出發點和落腳點;確定核心素養五位一體的綜合性教學目標;教學目標的制訂要以課程目標、學業要求和學業質量標準為依據,聚焦問題解決的實際程度;目標要具有可操作性和可檢測性。”[12]一是歷史學科通過課程核心素養的培育落實立德樹人根本任務,目標敘寫要以課程核心素養為出發點和落腳點;二是目標敘寫應摒棄過去機械按核心素養五個方面將教學目標羅列為五個條目的做法;三是目標敘寫應遵循“課程目標+內容要求+學業要求+學業質量描述=學業評價的依據”的技術路線以使目標符合核心素養的培養要求并具象化,以便操作和檢測。

(2)從單一內容走向多元化內容,評價內容的表述更加具體

2022年版義教課標指出:“評價內容包括學生學習態度、學習參與度、學習內容掌握程度、核心素養的發展狀況等。”[13]主要評價學生將核心素養運用于解決具體問題時體現的程度。從過程看,評價應融入教學全過程中而不是教學活動結束之后;從范圍看,評價是對學生各方面學習結果的關注而不只是識記知識的掌握度;從主體看,評價的是學生的個人發展程度而不是在群體中的排名等級。評價內容中的學生學習態度、學習參與度等較主觀的部分可在小組合作完成表現性任務后,設置包含學生自評、同伴互評、教師評價的三維度評價量規來檢測;學習內容掌握程度可隨堂設計評價試題,即時檢測;而學生核心素養的發展狀況這一內容則需要學生經過長時段學習后經大規模外部考試的終結性評價檢測。

(3)從傳統方法走向發展性方法,評價方法的運用更為多樣

“當下,我國倡導‘發展性評價,教學評價確立了‘以促進學生素養發展的導向,這有利于從‘證價判斷走向‘創價判斷”[14]。簡言之,“證價判斷”關注已有學習活動,測評學習結果,指向過去;“創價判斷”測評范圍擴展到了當前學習未達到的、未實現的價值,指向未來。2022年版義教課標構建了核心素養目標,對核心素養的評價即“創價判斷”。“核心素養是綜合知識、技能與態度的統整性素養,其內涵可能無法直接測量,但我們可通過真實生活情景中個體的實際表現行動作間接推斷。”[15]評價內容改變必然引起評價方式變化,主要體現在為紙筆測驗形式的變化及形成性評價的發展。

2022年版義教課標對題目命制做了規劃指導并提供了樣題。樣題1的考查以“新情景下材料運用的問題解決”為中心,以整首詩為題干,材料新穎且全面;以文學作品詩歌作為史料,考查學生史料實證素養的達成度。

樣題1:唐朝詩人劉禹錫的詩作“禮闈新榜動長安,九陌人人走馬看。一日聲名遍天下,滿城桃李屬春官。自吟白雪詮詞賦,指示青云借羽翰。借問至公誰印可,支郎天眼定中觀。”描寫的是(? ? )

A.開放的社會風氣? ? ? B.三省六部制的實施

C.科舉考試后的盛況? ?D.長安城的節日氣氛

形成性評價除通過觀察、訪談、評語等手段外,教師也應掌握并運用一些新型評價方式如表現性評價、增值性評價、“另類評價”等。其中“增值性評價”被2022年版義教課標所倡導,其原理是“增值=輸出-輸入”,關注學生經過多次評價后展示出的進步程度。

三、歷史課堂“教—學—評一致性”的建構

1.原則:頂層設計與各方力量相凝聚,構建“一致性”研究共同體

走向基于課程標準的教學,實現“教—學—評一致性”,使課程改革向更深處推進,絕非教師孤軍奮戰而是需要協調各方力量、凝聚各方智慧。國家教育決策部門應組織教育決策者、學科專家、一線教育工作人員在把握國際教育發展動向和我國教育現代化發展前沿動態的基礎上,經共同研討、反復多次論證后,做出宏觀教育決策,做好科學頂層設計、建立系統運行機制和動態檢測系統,以確保教育政策、課程方案、各科課程標準符合“教—學—評一致性”下“以學為本”的教育理念,從而引導并組織各方教育力量,將教育政策落到實處。地方教育研究院在組織研究人員學習教育頂層設計的基礎上,發揮“區域共同體”的力量,開展觀摩優質課、課題研究、教研活動、教師培訓等區域教研活動,通過學科間、學校間、區域間的協同合作、廣泛交流,特別是通過“教—學—評一致性”相關內容的培訓,使教師習得利用課程標準開展教學的能力。學校行政領導、學科教師、社區人員和學生,發揮自身主觀能動性,組織協調和充分調動校方力量,將上層政策和實踐要求落實到課堂,在課程實施中真正實現“一致性”。

發揮“研究共同體”合力,在教育決策者的支持、各地研究院的帶動、校方參與下構建“一致性”研究的層級框架,共同攻堅“教—學—評一致性”研究難點問題。一是疫情常態化下,線上教學成為普遍的教學方式。但線上教學較難滿足“以學生為中心”的教學需求和學生的情感需求,“異學習”的要求和評價的“可視化”也是線上教學存在的問題。教育與信息化深度融合的教育4.0時代,不論是線上教學走向常態化還是探索“線上+線下”混合式教學,都需要軟硬件設備的建設、教學理念的更新、教學設計的調整等,而這必定是一個長期、復雜、系統的工程,需要“研究共同體”發揮合力。二是在《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》《深化新時代教育評價改革總體方案》和《義務教育質量評價指南》等相關政策文件的精神指導下,我們迎來了“新時代教育評價”體系,這意味著教育評價需要向著更加專業的方向發展,教育評價數字化、技術化、專門化成為急需解決的技術難題。評價數據庫建立、評價模型開發等測評技術的設計開發和試驗也需要發揮各方力量。

2.學理:大概念與核心素養相聯結,厘清達成“一致性”的內在邏輯

2022年版義教課標將大概念定義為“指那些能夠將分散的知識、技能、觀念等聯結成為整體,并且賦予它們意義的概念、觀念”[16]。大概念不局限于傳統意義上的概念,是學科的核心,是整合課程內容,使課程內容結構化進而更好地理解學科本質的一種學科組成部分(大概念教學以及下文中的逆向設計均以單元為最小教學單位,故以下闡述均以單元教學為例)。

為什么需要大概念?如果某學生學習中國古代史,只能描述各朝代的民族關系、民族政策而不了解“統一多民族國家”這個大概念,那么學生對中國古代史的理解是不充分、不全面的。再者,以培養具體情境下解決問題的能力為內核的核心素養,具有復雜性、情境性、真實性特征。大概念教學可為核心素養的培養提供思路。一是大概念教學通過聯結相關事物,拓展了知識廣度,使教學不再孤立和抽象,使學生的思維超越了破碎化的學科知識點,這些大概念被學生掌握后便可用于各種復雜性情境中。二是大概念教學具有很大的學習遷移價值,學生掌握大概念后可通過遷移,使學習超越具體情境,運用于真實問題情境中,以解決現實生活中的難題。

如何運用大概念教學?大概念教學并非概念教學,是以學科大概念的提煉和整合架構學習內容框架的教學。例如,面對長時段、知識冗雜的中國古代史內容板塊的教學,教師可用“統一多民族國家的形成、鞏固與發展”這一大概念整合學習內容,提煉基本問題,以此設計問題鏈,設計和組織教學,通過大概念教學使學生認識并梳理歷史發展的基本規律和大趨勢,培養歷史課程核心素養。

3.路徑:逆向設計與學科特色相結合,探尋實現“一致性”的有效途徑

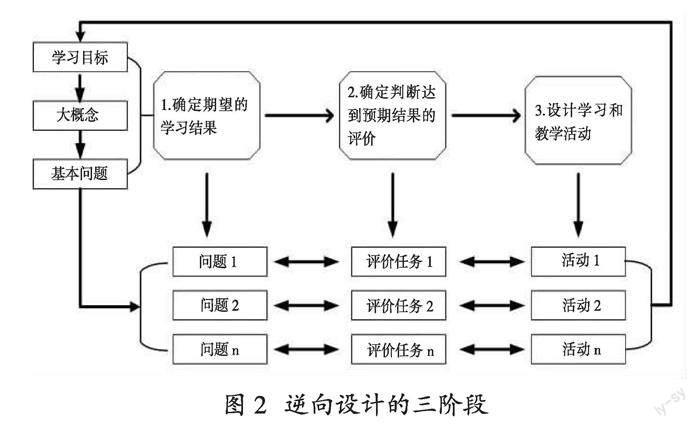

逆向設計是一種目標先行、評價前置、結果導向的設計,要求教師確立學習目標后,緊接著設立評價任務。“這種設計會使預期學習結果、關鍵的學習表現以及教與學經驗三者之間產生更大的一致性,進而造成更好的學生表現。”[17]逆向設計是基于標準的教學設計的核心特點[18]和可行路徑。逆向設計的三個階段如圖2所示。歷史學科不同于實驗學科,學科實踐活動可采用訪談法、寫作法、調查法等方法;歷史教學非線性教學,學科的學習是螺旋式上升的過程;中學歷史教學中價值觀教育是第一位的,故對中學歷史教育的評價成為一大難題。將逆向設計與學科特色相結合,試圖探尋歷史課堂“一致性”的實踐路徑。

階段一的任務是確定預期的學習結果,即確定學習目標。確定學習目標,有幾點需要明確:第一,要厘清目標的層次性,新課程建構了“培養目標—課程目標—教學目標”的目標體系。《義務教育課程方案(2022年版)》指出,義務教育階段的培養目標是培養有理想、有本領、有擔當的“三有”時代新人;2022年版義教課標對歷史課程目標作了明確說明,“樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀,明理、增信、崇德、力行”[19];教學目標即學習目標,是一單元或一課時的短期目標,是課程目標的具體化。第二,區分課程標準中的“內容要求”“學業要求”“學業質量標準”。“內容要求”是對每個版塊學生要掌握的具體歷史學科知識內容的描述;“學業要求”是結合每個版塊的具體內容和核心素養的要求,規定學生在每個版塊的學習中需要形成的價值觀、必備品格和關鍵能力。“‘學業質量標準是對核心素養的達成情況和課程目標實現程度的進一步描述。”[20]確定學習目標要在研讀每個版塊“內容要求”,確定知識內容的基礎上,結合“學業要求”明確知識點和核心素養的結合點后,參照“學業質量標準”中對相關知識內容學習后的學業成就具體表現的描述方式來確定。學習目標確定后,從目標中提取可用于架構本單元內容的大概念,根據大概念提煉基本問題,以此設計問題鏈,創設學習活動。

階段二的任務是確定判斷達到預期結果的評價,學習目標制定好后,教學、學習、評價都需圍繞學習目標展開。評價任務的確定應結合學習目標的要求,每一條目標都要設計用以檢測目標達成度的評價任務,做到應評盡評。評價任務分為試題和表現性任務。試題命制可參照2022年版義教課標中樣題的命制方式。表現性任務要根據具體的學習目標,結合歷史學科特色來設計,如表演歷史場景劇、繪制歷史漫畫、撰寫歷史小論文、開展歷史專題演講和歷史知識競賽等。

階段三的任務是設計學習和教學活動,活動設計要注意以下幾點:一是學生的學習是教學活動設計首先關注的問題,而非教師的教學經驗;二是理想的教學活動中,教學與評價應同時開展,課堂創設的每一個活動都要設計與之對應的評價量規;三是學習和教學活動的選擇要凸顯歷史學科特色,如運用“史料教學”這一學科獨有的教學方式、學習史實的同時滲透價值觀教育;四是教學設計要盡量拋棄線性的教學步驟,設計可補救的、循環式的教學流程,以便適時做出調整。

隨著2022年版義教課標提煉了歷史課程核心素養,中學歷史課程已全面進入核心素養時代。綜合研究課程各要素,實現素養時代教學方式、學習方式、評價方式三重變革,須保持教、學、評與課程標準的對應并達成“教—學—評一致性”以使歷史課程核心素養真正落地。2022年版義教課標對歷史課堂“教—學—評一致性”有新的表述,須深入鉆研課程標準,把握相關理論才可指導實踐。“教—學—評一致性”的建構應凝聚各方智慧,發揮“研究共同體”合力,整體推進理想課程向現實課程的轉變。實踐中,要將逆向設計與學科特色相結合,以大概念和基本問題為切入點,從敘寫教學目標、確定評價任務、設計課堂活動各環節著手,迭代推進“教—學—評一致性”。

參考文獻

[1] Webb,N.L.Alignment of science and mathematics standards and assessments in four states (Research Monograph No.18)[M].Washington,DC:Council of Chief States School Officers,1999:2.

[2][4] 崔允漷,雷浩.教—學—評一致性三因素理論模型的建構[J].華東師范大學學報:教育科學版,2015,33(04):15-22.

[3] 崔允漷,夏雪梅.“教—學—評一致性”:意義與含義[J].中小學管理,2013(01):4-6.

[5] 劉芳芳.“教、學、評”一體化視域下歷史學科核心素養的培養探究[J].中學歷史教學參考,2019(19):13-16.

[6] 李峰.基于標準的教學設計:理論、實踐與案例[M].上海:華東師范大學出版社,2013:83-148.

[7] 朱偉強,崔允漷.基于課程標準的教學:一個實踐模型[J].江蘇教育,2012(Z3):8-11.

[8] 中華人民共和國教育部.義務教育階段課程方案(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022:11.

[9] 徐藍.明理、增信、崇德、力行:《義務教育歷史課程標準(2022年版)》解讀[J].基礎教育課程,2022(09):37-46.

[10][12][13][16][19] 中華人民共和國教育部.義務教育歷史課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022:3,55-56,62,57,6.

[11] 崔允漷,王少非,夏雪梅.基于標準的學生學業成就評價[M].上海:華東師范大學出版社,2008:6.

[14] 曾文婕.教學改革的中國邏輯[J].全球教育展望,2018,47(08):3-8.

[15] 邵朝友.指向核心素養的逆向課程設計[M].上海:華東師范大學出版社,2019:11.

[17] Wiggins,G.&McTighe,J.重理解的課程設計[M].3版.賴麗珍,譯.臺北:心理出版社,2008:25,71.

[18] 陳志剛.基于標準的歷史教學設計特點與操作[J].歷史教學(上半月刊),2014(09):3-9.

[20] 鄭林.理解新課標,用好新課標:《義務教育歷史課程標準(2022年版)》解讀[J].全球教育展望,2022,51(06):47-56.

[作者:趙月月(1996-),女,山東德州人,佳木斯大學人文學院,碩士生;譚杰(1973-),女,黑龍江佳木斯人,佳木斯大學人文學院,教授,院長,碩士生導師,碩士。]

【責任編輯? 鄭雪凌】

T:通訊作者