科學思維導向下高中物理創新實驗教學設計

賴毅標 張寧 高永偉

摘? ?要:培養科學思維是高中物理教學中的重難點。文章以高中物理“安培分子電流假說”為例,分析如何通過思維階梯、多樣化實驗探究的設計,充分發揮實驗在物理教學中的作用,促進學生科學思維的提高,培養物理學科核心素養。

關鍵詞:科學思維;實驗探究;分子電流

教育部出臺的《普通高中物理課程標準(2017年版2020修訂版)》將以往的三維目標提升為了物理觀念、科學探究、科學思維、科學態度與責任。其中,科學思維是學生認識客觀事物與內化過程中的核心要素,包括模型構建、科學推理、科學論證、質疑創新等。從當前實證研究來看,科學思維的培養仍較為困難,特別是模型構建方面。根據國內外相關教育研究表明,從小學到大學各個年級的學生在理解微觀粒子(particulate nature of matter, 簡稱 PNM)時都有一定的困難[ 1 ]。抽象、復雜的概念與模型使學生很容易對PNM產生自發或由教學引發的相異構想[ 2 ]。Stoddart等人研究發現,三分之一的學生沒有微觀視角,而其余學生有對PNM的部分認識和相異構想,這些相異構想并不僅僅存在于學習初期,甚至到大學還會存在。其次,由于生活經驗的影響以及微觀物質的不可見性,一旦形成相異構想便難以糾正。“宏觀通用”是相異構想中最普遍的思維,即當物質發生物理或化學變化時,其微觀粒子也會隨之變化。冰融化的時候,冰分子也融化;鐵被磁化的時候,鐵分子也被磁化。學生在理解和解釋宏觀現象時,傾向于對物質的感性認知嘗試進行分析。即使學生掌握了氣壓與擴散現象的本質是分子運動,再回顧原先學習“安培分子電流假說”時,仍會感到難以理解。

1? “安培分子電流假說”內容在高中的地位

“安培分子電流假說”是人教版《高中物理(選修3-1)》中第三章“磁場”第三節內容,其所在小節主要講述幾種常見的磁場、安培分子電流假說。但由于高中普遍存在的“以高考為導向,以知識為中心”的教學觀念,教師僅講述“安培分子電流假說”結論,忽視與其它概念和規律的內在聯系,導致了“見森林不見樹”的學習狀況。“安培分子電流假說”是銜接電與磁的重要一環,能夠圓滿地解釋各種磁現象,從而揭示磁現象的電本質[ 3 ]。其內容為:一切構成物質的原子、分子等微粒內部都存在一種環形的電流,即分子電流,使每個微粒都可以看作是擁有兩個磁極的小磁體。鐵磁性物質在未被磁化前,其內部的各分子電流的取向是凌亂無序,它們磁場相互抵消,使得物質不帶有磁性。但在外部因素的影響下,如強磁場,物質內部各分子電流取向變得整齊有序,使原本無磁性或者導電能力差的物體變為磁鐵或者導體,這便是物質磁性的基本來源[ 4 ]。

2? “安培分子電流假說”內容在科學素養教育方面的價值

應用微觀知識解釋宏觀概念是培養學生科學思維的有效途徑[ 5 ]。首先,重視對理想模型的構建與應用,通過實物或虛擬模型探究微觀粒子特性。其次,注重科學推理過程,科學推理指的是通過已有的知識推導出新結論的思維方式。中學物理課上常用方式是歸納推理和演繹推理。這節課內容是促進學生運用以上兩種方法理解科學本質的典型范例。如對地磁現象、磁化與消磁、電磁鐵等,已學習的電磁感應現象與電流的磁效應都只能解釋其中部分內容,而安培分子電流假說卻能對現象進行預測與解釋。

“安培分子電流假說”這一模塊,不僅解釋了電與磁之間的內在聯系,還揭示了微觀與宏觀世界的統一性。這與“課標”對本章的要求不期而同:進一步培養學生關于電磁場的物理觀念,利用物質性與能量性質解釋電磁現象,能從實驗歸納和理論演繹等不同方法來研究物理問題。同時也契合物理課程的價值,滿足學生探索自然、理解自然的興趣與熱情,有助于學生形成科學世界觀和科學價值觀。

3? 對于“安培分子電流假說”的教學分析

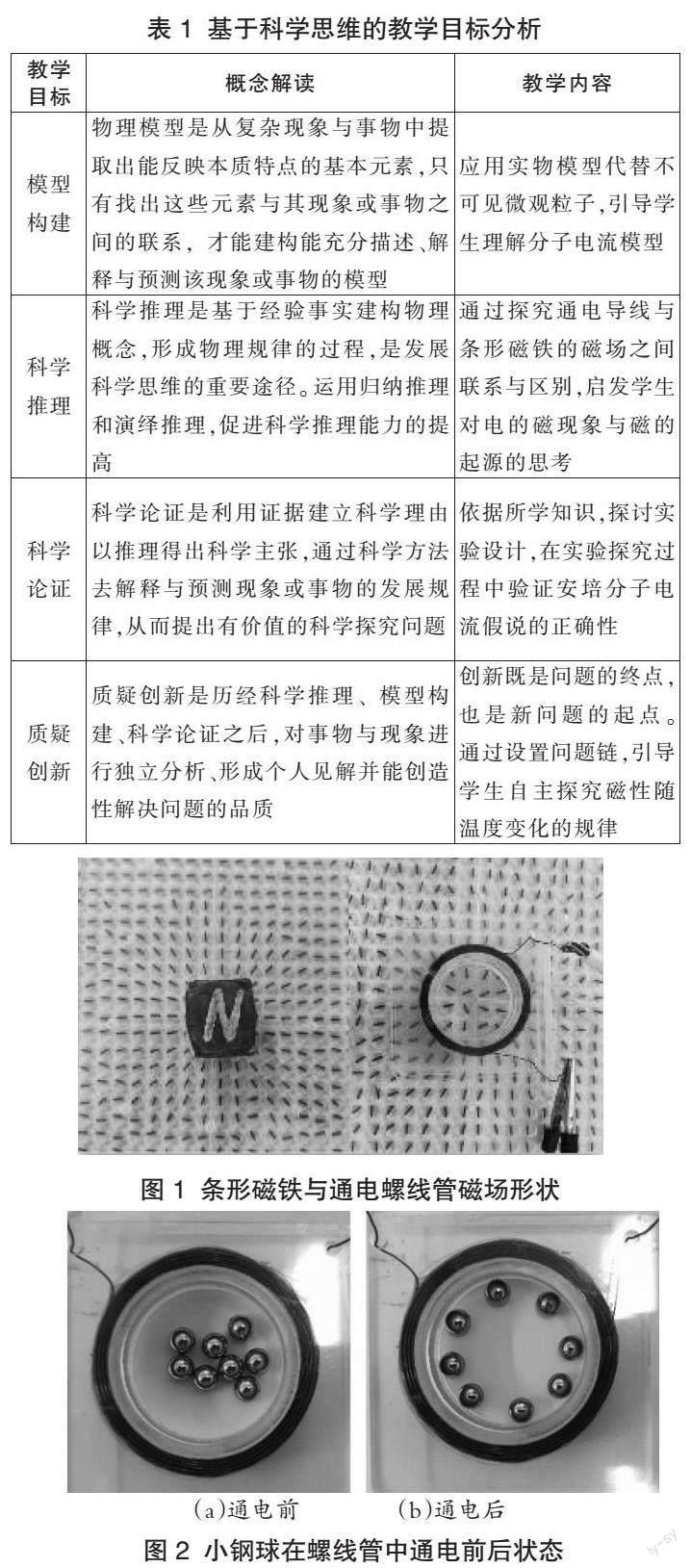

3.1? 基于科學思維的教學目標分析(表1)

模型建構的過程離不開科學推理, 科學推理是科學論證的必要條件[ 7 ],科學論證是培養質疑創新的重要載體。

3.2? 學生分析

學生在“安培分子電流假說”前,已系統性地學習了電磁感應現象與電流的磁效應,對磁體、磁場與磁現象等知識有著濃厚的學習興趣。渴望探尋了解電與磁之間內在聯系,但高中教材中電學與磁學位于兩個不同的章節,并且缺少實驗揭示其微觀本質與聯系,因而學生難以理解磁現象的電本質,使得這一部分內容容易與后續學習的洛倫茲力微觀概念相混淆。其次,部分學生通過科幻電影與科普視頻等途徑了解電與磁相關知識,但都不系統或不科學,且極其容易引起學生形成相異構想。因此,在教學過程中應用實驗探究,設計合理教學邏輯,幫助學生初步形成完整知識結構就顯得更加重要。

3.3? 基于培養學生科學思維的教學內容分析

該節內容是在磁感應現象與電流的磁效應的基礎上,從微觀角度探究磁體磁性的起源與電流磁場之間聯系。并簡要介紹了通電螺線管與條形磁鐵磁場的相似性,分子電流與其取向規律。教材僅用概括性的話語講解上述“普及性”內容,未聯系已學概念與規律,這不僅未能說明磁現象的電本質,而且影響了后續對洛倫茲力與安培力的理解,導致教材內容的銜接出現割裂感。因此,在教學中需重視幫助學生形成高中物理知識體系的整體認識,從而培養完整的物理觀念和科學思維。

4? “安培分子電流假說”教學設計流程

本節課是磁場專題中的最后一節課,是聯系電與磁的重要一環。其核心知識為了解常見磁鐵所引發的磁場(條形磁鐵、馬蹄形磁鐵、通電螺線管等),探究分子電流模型與其取向規律的影響,理解磁現象的電本質,以下針對教學設計進行簡要闡述。

4.1? 創設問題情境,激發學生興趣

觀察不同磁鐵產生的磁場形狀,對比分析通電螺線管與條形磁鐵所引發的磁場形狀,如圖1所示。并思考能否將通電導體看作為一個磁鐵,再小的磁體是否也擁有兩級。

設計意圖:引導學生思考電與磁之間的聯系與區別,從而發現在已學習磁感應現象與電流的磁效應之間,存在某種無法用已有知識解釋的內在聯系。

4.2? 演示趣味實驗,引導模型構建

運用希沃白板等多媒體投影設備演示小鐵棒和小鋼珠的磁化現象。先將小鐵棒靠近細小的訂書釘,小鐵棒不能吸引訂書釘。將小鐵棒與條形磁鐵一段相互連接,再次靠近訂書釘,部分訂書釘被吸起,此時,緩緩撤去條形磁鐵,觀察到仍有少部分訂書釘被吸引。在隨后猛烈撞擊小鐵棒后,靠近訂書釘,小鐵棒帶有的磁性又“消失”了。觀察不帶電的小鋼珠在通電螺線管中從雜亂無章到有序排列的狀態,如圖2所示。思考問題鏈:發現了什么物理現象?小鐵棒怎樣獲得磁性?小鋼珠為什么變“聽話”了?

設計意圖:通過生活中常見的小物件所組成的趣味實驗引入新課,進行基于現實生活的真實探究,激發學生對物理知識在生活中應用的探究興趣,使學生更好地參與問題的思考與討論。并建立安培分子電流模型,從微觀角度對電磁現象進行解釋。

4.3? 依據事實現象,驗證假說內容

引導學生閱讀人教版《高中物理(選修3-1)》第87頁的圖3.3-6,組織小組討論問題鏈:物質外顯磁性與其分子取向之間的聯系?鐵質物質是在什么條件下被磁化的?又是在什么條件下被消磁的呢?電與磁所產生的磁場究竟有什么聯系?分析與討論上述問題,并設計制作“條形磁鐵”如圖3所示。在探究過程中驗證安培分子電流假說,總結出磁鐵的磁場和電流的磁場本質是相同的,即都是由電荷的運動產生。

(1)將鐵粉放入玻璃試管內,用海綿堵住試管口并盡量夯實鐵粉。

(2)用強磁鐵緊貼試管側邊,將強磁鐵從試管口到試管底部反復移動,如圖4所示。

(3)將試管底部緩緩靠近訂書釘,吸起少許枚訂書釘,成功制作“條形磁鐵”。

(4)用力晃動裝滿鐵粉的試管,再次靠近訂書釘,無法吸起,完成對鐵粉的消磁。

實驗注意事項:放入玻璃試管中的鐵粉必須夯實,不宜太多,不能存有較大空隙。其次,磁化后的鐵粉需要緩慢移動,避免在管內發生碰撞。

設計意圖:用鐵粉模擬物體內部的分子電流,依據取向規律,決定物體是否外顯磁性。打破傳統教學中用思想實驗論述假說的方式,采用磁化鐵粉模擬分子電流驗證假說進行模型實驗。通過該環節的教學設計,不僅驗證安培分子電流假說,深化磁現象的電本質,而且培養學生科學論證能力。在實驗探究中思維得到發展,核心素養得到提高。

4.4? 探究課外實驗,培養創新思維

數字化信息系統實驗(Digital Information System,簡稱DIS),由采集器、傳感器、計算機構成,是一種便捷的實驗工具。學生通過分組合作、收集資料,根據已有DIS實驗器材(探針式溫度傳感器、磁感應強度傳感器、電磁鐵、學生電源、導線若干等)自行設計探究實驗,完成實驗內容,如圖5所示。

(1)觀察電磁鐵結構與思考其原理。

(2)設計與組裝探究實驗:在恒定電流的條件下物體磁性與溫度的關系。

(3)依據采集器收集數據資料,繪制B-T圖像,分析圖像的含義。

(4)小組討論并分享實驗成果,得出實驗規律:物體的磁性會隨溫度升高而消退。

(5)思考問題鏈:用什么方法判斷電磁鐵的兩級?除磁鐵外,是否還有磁化物體的方式?是否還有其他方式能夠使物體退磁?

在了解學生的獨特見解、創新思維后歸納總結:當物體受到磁場的作用時,內部分子電流取向變得有序,外顯磁性。當磁體受到高溫或者猛烈撞擊時,內部分子電流取向變得雜亂,磁體磁性減弱或失去磁性。通過上述實驗與理論分析,得出任何物質都可以被磁化或消磁,只是磁化程度不同。依據這物質的特性,可將物質粗略地分為:順磁性、抗磁性和鐵磁性物質。

設計意圖:通過DIS實驗探究高溫與磁性探究實驗,有利于學生知識的建構,有效地鞏固和利用所學的物理知識[ 7 ]。學生通過“提出問題、設計實驗、驗證實驗、歸納總結”的科學探究過程,初步掌握科學研究的方法,拓展學生的思維能力。應用本節內容從微觀角度去解釋以往的宏觀現象,再次證實安培分子電流假說的正確性,突破“三重壁壘”,架設連接微觀與宏觀、電學與磁學、物理與生活的橋梁。

5? 結語

本文基于對科學思維的分析,設計了創新實驗和思維階梯,通過觀察磁鐵與通電導體的磁場形狀,引導學生發現電與磁的內在聯系。在磁化與消磁實驗中,應用實物模型代替理想模型,驗證了安培分子電流假說的正確性,轉變了“宏觀通用”的相異構想。在思考、討論、表達中培養學生的模型構建和科學推理能力,逐步引導學生形成完整的知識體系。其次,通過創設富有挑戰性和趣味性的問題情境,轉變了“以高考為導向,以知識為核心”的教學觀念。在實驗探究過程中提高學生科學論證和質疑創新能力,從而達到培養學生核心素養的目的。

參考文獻

[1] 遲岑迪,畢華林.國際科學教育中學生物質微粒性認識的研究進展[J].化學教育(中英文),2021,42(9): 82-87.

[2] AYAS A, ZMEN H, ALIK M .Studens conceptions of the particulate nature of matter at secondary and tertiary level [J]. International Journal of Science and Mathematics Education, 2010, 8(1): 165-184.

[3] 臧富華,趙曉蕊,邢紅軍.構建邏輯主線 彰顯概念本質——高中物理磁場的高端備課[J].中學物理,2019,37(23): 9-11.

[4] 梁燦彬,秦光戎,梁竹鍵.電磁學[M].北京: 高等教育出版社, 2012: 55-56.

[5] 熱孜宛古麗·托合提,汪志剛,路俊哲.初中物理教材“分子動理論”的比較與思考[J].物理教學,2021,43(10): 50-54.

[6] 馬亞鵬.科學論證在我國課程政策中的歷史演進——以高中物理課程標準(教學大綱)為例[J].物理教師,2019,40(3): 7-10.

[7] 許瓊.“驗證機械能守恒定律實驗”——從傳統到DIS的變革[J].物理教學,2020,42(10):34-36.