真實性與創造性的統一

摘 要:李樹化是20世紀早期積極從事鋼琴音樂創作的中國作曲家之一,隨著其鋼琴作品挖掘和研究工作的開展,這位被淡忘的作曲家重新走入了學界視野,他那些塵封已久的鋼琴作品也得以重新被發現和認識,這對于中國鋼琴創作發展史的研究無疑具有重要的價值和意義。演奏者在對這些帶有歷史挖掘意義的作品進行二度詮釋時,應堅持真實性與創造性相統一的演奏原則,不斷提升理論修養,將真實性作為樂曲二度詮釋的基礎,將創造性的發揮與樂曲的個性緊密聯系,促進理論與實踐的深度結合。

關鍵詞:李樹化;鋼琴表演;二度詮釋;真實性;創造性

中圖分類號:J614? ? 文獻標識碼:A

文章編號:1004-2172(2023)01-0109-11

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2023.01.012

2018年10月24日晚,筆者與梁茂春教授合作完成了“聆聽一批‘新出土的中國鋼琴曲——李樹化鋼琴作品講學音樂會”。音樂會以深入挖掘、研究解析、再度演繹相結合的形式向觀眾展示了李樹化先生在1928—1937年間創作的16首鋼琴作品。這場“講學音樂會”是音樂學研究與演奏實踐相結合的探索性嘗試,梁老師的研究涉及這批“原作”的譜面分析、樂譜產生背景探究、作曲家情感生活和創作風格等問題的深入解析,為演奏詮釋提供了堅實的基礎。這次良好的合作給筆者留下了深刻的印象,促進我在近幾年的演奏和教學活動中常常思考其中原因,認為究其根本還是嚴謹的學術考究讓我的演奏真正地抓住了音樂表演的本質,即作為一種二度詮釋活動,在演奏中必須牢牢把握真實性與創造性的統一關系。下面筆者將結合對李樹化鋼琴作品的二度詮釋來探討這一問題,希望對音樂表演和表演的教學活動起到一定的啟示作用。

一、以真實性為基礎

音樂表演從本質上來講是一種“二度創造”的活動,這就要求表演者必須兼顧原作的真實性與演奏的創造性,并且力求做到兩方面的協調與統一。“真實性”是音樂表演的基礎,面對樂譜,演奏者不僅要對音響符號進行分析、研習,更要對作曲家、樂譜產生背景、審美意圖、表演事實等因素進行探究、校勘和整合,全面掌握作品在表現形式及精神內涵等方面的要求,以便讓作品的演繹處于一種整體的、富有邏輯性的體系之中。所以,在演奏的準備過程中,演奏者的首要任務就是通過多層次“研讀”樂譜,完成音響的初步塑造,以達到接近“原作”真實性的目的。在以往的演奏中,我通常是通過自己找資料的方式來完成以上準備工作,但這次卻不同。

這場“講學音樂會”源于梁老師的一次中國近現代音樂史的“史料新近發現”,他以敏銳的洞察力在歷史的罅隙中發現了這批有價值的中國鋼琴曲,并以深厚的音樂學功底展開全面的研究,其豐厚的研究成果給了我很多啟發。他細致的音樂學分析讓我感受到了20世紀20年代留法音樂家李樹化的浪漫情懷。20世紀初是中國留學生赴歐美留學的高潮,在音樂界先后產生了蕭友梅、黃自、趙元任等一批赫赫有名的專業作曲家,但對于幾乎同時期留法,又回國從事音樂教育和音樂創作的李樹化對人們卻相對是陌生,所以這批鋼琴曲的發現是帶有歷史挖掘性的。在梁老師的研究指引下,我很自然地被帶入宏觀的歷史語境,回顧中國鋼琴曲的創作史,又查閱了大量的資料,如在《鋼琴藝術》雜志上刊登的中國鋼琴音樂發展史的系列文章①、“中國鋼琴音樂經典百年回顧”學術研討會的系列文章、《中國鋼琴音樂研究》②和《民國鋼琴志》③等書籍,還翻閱了《中國鋼琴獨奏作品百年經典》④《百花爭艷———中華鋼琴100年》⑤兩套經典曲譜。通過查閱資料,可以更加深刻地認識到了李樹化這批鋼琴作品在中國鋼琴創作史上的地位和價值,這些作品處于中國鋼琴曲創作的早期探索階段,在當時“西學東漸”的大背景下,李樹化采用了一種“聽從自心,無問西東”的做法進行創作,不惟文化價值論,只追求音樂“由心而發”的本真狀態,這種觀念和行動現在看來仍然閃爍著智慧的光芒。也正因為此,他的音樂語言讓人倍感親切、真實,特別能夠打動人心。

梁老師的研究不僅有宏觀的歷史語境,更有微觀求真的考據。他把李樹化原先已經發表的4首作品,與新發現的12首作品放在一起,結合李樹化的個人經歷、當時的社會背景、報紙雜志等資料,對這些作品的創作時間做出了嚴謹的推測,并對其創作風格、音樂語言特點做了提煉、總結。為了更全面地了解李樹化和其音樂風格,筆者又翻閱了《李樹化集》⑥《世紀畫夢·百年風眠——林風眠藝術人生》⑦以及李樹化的相關研究文章⑧,對其人其樂有了更全面的認識。

李樹化求學于法國,回國后,1928年和畫家摯友林風眠一起到杭州參與組建杭州“國立”藝術院,當時他正值盛年,和摯友林風眠一樣對中國專業藝術教育的建設充滿了熱情,在杭州工作的十年應是其人生中比較愜意、且充滿事業追求的階段。因為這里不僅有志趣相投的好友,還有平靜安逸的生活環境,李樹化的這些鋼琴曲正是這段生活的寫照,杭州的風土人情以及他個人生活的所思所想都鮮活地呈現其中。如以風景為主題的《湖上春夢》《林間》《錢塘江幻想曲》《春》《夏》《秋》《冬》,與社會思想生活密切相關的《藝術運動》《勞動舞曲》《禮》《樂》《緊張之夜》,還有充滿個人感懷色彩的《感舊》《如此溫柔》《無題》《即席作》。這些作品勾勒出了一個留法音樂家在那個年代的創作圖譜,他把從西方學到的鋼琴和作曲技法作為工具來表現自己的情感思想和審美意圖,正如他自己所說“這是一種調和中西藝術的方法”,所以他的音樂語言既有西方音樂的特點,又有濃郁的中國韻味,亦可以稱之為民國時期的“洋味”。

通過對中國鋼琴創作史的宏觀概覽和對李樹化其人其樂的微觀解讀,筆者演奏的二度詮釋就有了根基。在演奏時,應首先考慮如何闡釋早期中國鋼琴音樂的語言特點,如何理解李樹化的個人音樂風格。有了思考就有了方向,在形式的把握和精神內涵的闡釋上就能夠構建起嚴密的邏輯體系。總之,對原作“真實性”的深入了解,為鋼琴演奏中的二度詮釋指明了方向,也為接下來的創造性發揮創造了可能。

二、以創造性為目

音樂表演的另外一環就是“創造性”,這是作為表演者體現個人藝術風格的重要環節。音樂藝術不同于繪畫、雕塑等藝術形式,它從完成就已經脫離了“原作”,而每一次音樂表演恰恰就是一次新的創造活動,這也是賦予音樂作品鮮活生命力的保證。在上述研究給真實性演繹提供條件的基礎上,筆者帶著自己對歷史的感悟和對李樹化音樂情感世界的理解進入演奏,在闡釋中認為總體來說這些作品在技術方面并沒有太難的要求,主要的難點在于對樂曲審美意境和韻味的把握、對音色細致入微的控制,以及對中西調和文化觀念的理解,而這些恰恰是創造性得以發揮之處。

李樹化鋼琴作品按內容主題分為3類,下文將從不同的類別中選擇幾首具有代表性的作品具體闡述演奏中的創造性問題。

(一)借景抒情性作品

李樹化鋼琴作品中,借景抒情性作品占比最多,“音畫同構的意境美”是李樹化此類作品給我最直接的感受。從他的求學和交往經歷可見,他在20世紀初與畫家摯友林風眠一同留學法國,此時正值歐洲藝術發展的高峰時期,“綜合藝術”的理念愈來愈深入人心,它不僅僅是浪漫主義藝術的余暉,在印象主義繪畫和音樂藝術中,音與畫的關聯也顯得更加緊密。李樹化描寫景色的鋼琴小品顯然是受到了這股思潮的影響,但是又與西方音樂對畫面的直接描摹不同,如他的《湖上春夢》和《春》《夏》《秋》《冬》組曲都是以杭州景色作為對象,音樂中既有畫面感,同時又有一種別樣的意境美。

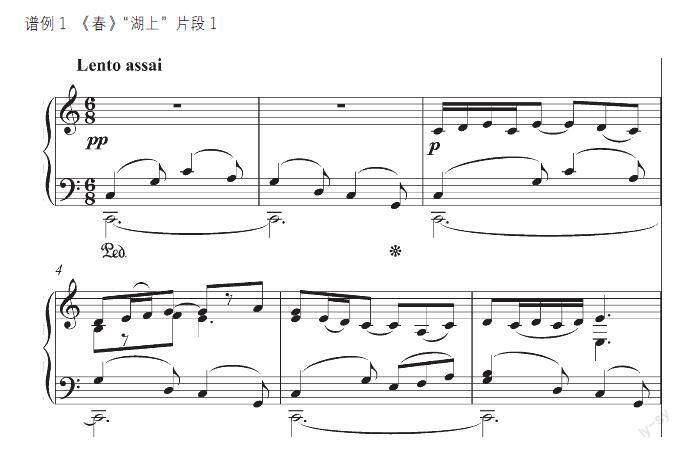

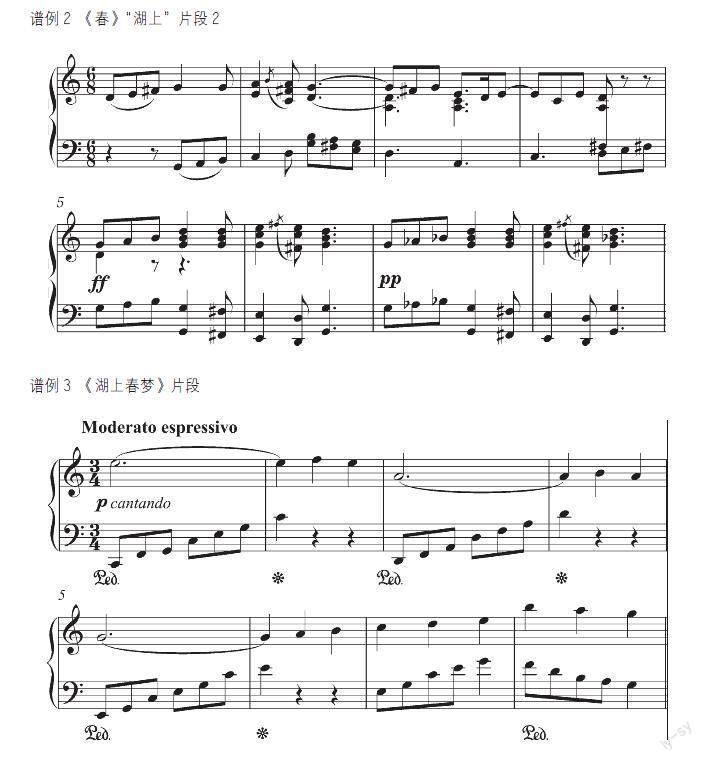

我在演奏此類作品之前大量地欣賞了林風眠的風景畫,在那些充滿詩意的畫卷中似乎能夠感受到音樂的律動,正是這種奇妙的“通感”為我的演奏創造提供了想象的源泉。《春》《夏》《秋》《冬》四首作品是一部具有整體構思的組曲,猶如四幅畫卷,每一幀都是杭州一個季節的縮影。演奏時將四季轉換的時間概念和視覺印象融入其中,從速度、力度、音響色彩的角度做出一種“發展性”的感覺。第一首《春》“湖上”,平靜的湖面和蕩漾的船歌,在速度表現上側重控制,著力制造出一種搖曳感,依靠手指轉移的力量勾勒旋律,讓音色貼近清波蕩漾的效果;《夏》的副標題是“山間笛韻”,樂曲使用了較多的符點節奏型,觸鍵和速度隨之調整,營造輕盈靈動之感;《秋》又名“豐收”,是一個歡慶的場面,情緒也更為豐富,在演奏時要特別注意做出力度的對比,以豐富的音響色彩和逐漸推動音樂速度制造出一種發展的感覺;《冬》是“年終歡舞”的篇章,速度轉為急板,旋律的律動感也更強,這里我不僅在速度上做了調整,還在觸鍵時特別做了顆粒感的音響處理,以增加音樂的律動感。這樣通過不同演奏角度的側重和調整,一幅四季轉換的畫卷就徐徐地展開了。

《湖上春夢》作于1928年,題寫為贈友人蔡威廉女士①。在演奏時,要特別注意到了該曲和上述套曲中《春》“湖上”一曲的區別與聯系,同樣的湖色春景,不同的感受和意境。《春》“湖上”側重于用音響還原湖上春色的畫面感,而《湖上春夢》除了單純的景色描寫之外,還多了一絲“夢”的幻想性,這是在處理風格類似作品時想要盡量傳達給聽眾不同的效果。

《春》“湖上”的音響感覺類似船歌,控制好速度和手指的貼鍵演奏是關鍵,在此基礎上這首作品的織體和層次也是需要重點關注的地方。在演奏時我會先在腦海中運用內心聽覺構建和聲的音響效果,以對畫面的體會帶動聲音而出,在音響的運動中感受色彩的變化。比如開頭兩小節引子和聲單薄,力度記號為pp,隨后引入的主題左手織體增厚,力度也轉為p(譜例1),這里的色彩有種瞬間由暗轉明的感覺,在處理時聯想印象派水彩畫的明暗對比,湖面的波光就是理想中音響和畫面效果。

除了和聲色彩,主旋律縱橫交錯的復調多聲(譜例2)也是需要重點表現的地方。所謂“縱橫交錯”呈現的是聲音的立體感,在第5—8小節中,演奏時在不同的聲部做豐富的力度變化,從單旋律的柔和觸鍵到多聲部柱式和弦的強力度觸鍵再到戲劇性地突弱,加入左踏板的烘托,以此來呈現音樂轉變的對比。此外,還可以樂曲ABA的曲式結構,分別做“柔和優美—活潑生動—優美再現”3個層次的情緒變化處理。通過和聲色彩、力度強弱和音樂情緒三個角度的不同對比,由音響勾勒的微波搖曳中的湖光景色也就愈發地鮮活了起來。

《湖上春夢》的音樂由右手充滿長呼吸感的主題旋律和左手分解和弦琶音構成,譜面看似簡單,但想要彈出令人回味的韻味卻并不容易,因為兩只手的呼應非常考驗彈奏者的控制能力。右手的旋律要輕而深遠,左手的琶音處理既要做好背景鋪墊,又要注意和聲變化的色彩,就像花和葉的關系一般,它們需要相互烘托得宜。在演奏旋律時右手的觸鍵需要手指相對放的比較平,利用指尖關節緩慢發力,盡量去找一種“輕抹”琴鍵的感覺來演奏,在音與音的連接上主要運用手腕的力量轉移,推動手指緩慢下鍵。左手的織體琶音在演奏時主要靠手掌的控制,突出小指根音,其他音保持力度一致,大指轉彎時不出重音,并在大臂的助力下,一個動作推出一連串七個音(譜例3),猶如一波湖水,緩慢向前,在碧波的蕩漾中,凸顯主旋律的柔美浪漫,帶動聽眾進入浮想聯翩的夢境之中。這樣兩首看似相似的作品就有了各自的味道,前者凸顯光影效果的制造,而后者則側重于意境的營造。

以上用音樂描寫景色的小品表現出了李樹化對音畫關系的深刻理解,雖然他的鋼琴創作觀念更多地受到了西方音樂的影響,但他所呈現的卻是中國本土化的景致和情致。他更注重形聲兼備、氣韻靈動的意境美,這種追求無疑是他對鋼琴藝術進行“中國化”改造的體現,在藝術品位上也指向了更高的境界,飽含中國藝術美的真諦。

(二)個人感懷性作品

李樹化鋼琴中作品中的個人感懷性作品,以《如此溫柔》《即席作》為例。

《如此溫柔》是李樹化獻給自己法籍妻子的浪漫曲,這首作品將作曲家心底的柔情一覽無余地展露了出來。前8個小節(譜例4),右手是由單音構成的旋律。在演奏時,右手的力度要隨著單音的逐漸上行而逐漸加強。左手為均勻的分解和弦,需要注意力度的均勻分布,與右手的逐漸加強形成音色的明暗對比。

從第9小節開始,曲調變成了優雅且富于表現力的三拍子圓舞曲節奏。右手的旋律溫柔細膩,猶如戀人之間親昵的舞蹈互動。第二段直接轉入降A大調,左手的伴奏音型變成了切分音型,重音不再是第一個音,這個改變也讓音樂變得更加生動有趣,增加了舞蹈的韻律感,演奏速度也適當加快,呈現出了一種歡脫跳躍的氣氛(譜例5)。

《如此溫柔》這首作品的情感表達真摯爛漫,整體感覺非常貼近浪漫派的作品,特別是以德彪西、拉莫為代表的法國作曲家的情調。既有舞曲的活潑,又有所控制,以柔情的表達為主,讓人浮想聯翩。在呈現兩段對比性的音樂形象時,要特別注意呼吸調整,保持整體呼吸緩慢流動,同時向上充滿朝氣,烘托靈動溫柔的氣氛。

《即席作》展現了作曲家情感的另外一面,作品熱烈、詼諧,即興曲性質,表現了一種忽然出現的情感宣泄。此曲為三段式的結構,從內容上可以用“雀躍—抒情—歡樂”來概括,在演奏時應盡量沉浸在這種快速的情感變換中。同時,快速的情緒變換是局部的表現,整體上看三段式的結構還體現著均衡對稱的美感,處理上要表現出一氣呵成的感覺。演奏中觸鍵方式的轉變,如樂曲的開頭,前3個小節是由二分音符構成的柱式和弦構成,在演奏時需要雙手固定好琴鍵的把位,有力地觸鍵,烘托出莊嚴寬廣的音響效果。在自由延長的休止符后,開始了八分音符的連奏上行,在第5小節迅速轉換為帶裝飾音的四分音符,以跳音的演奏形式呈現。這一段在演奏連奏時,首先手指需要貼鍵,將力量緩慢、均勻地進行轉移為接下來跳音的演奏做準備,緊接著改變觸鍵方式為“點觸”,要求快速而有力,形成連與跳的對比,展現一種詼諧歡快的音樂情緒(譜例6)。

中段為抒情樂段,左手為旋律聲部(譜例7),手指要處于相對緊張的狀態,演奏時要注意音與音之間的下鍵力度以及相對舒緩而連貫的觸鍵方式。音符較少的簡單旋律,更考驗演奏者的演奏功底,需要沉下心來,重視自己的內心聽覺,進而將這種優美而有張力的旋律詮釋得更加飽滿。

(三)社會思想生活性作品

《藝術運動》《勞動舞曲》《緊張之夜》3首作品是當時社會生活的實際反映,同時又都體現出了作曲家對中西藝術調和觀念的踐行。

《藝術運動》又名《勝利進行曲》,作于1929年,是李樹化為林風眠組織籌辦的“藝術運動社”而作,該社團主要由國立杭州藝術專科學校的師生組成,其目的是提倡現代美術。在那樣一種提倡新藝術,熱情表達藝術幻想和創新追求的氛圍中,李樹化顯然是受到了很大的觸動,于是題名《藝術運動》的進行曲應運而生。這首作品采用典型的西方功能性和聲,還使用了很多七和弦以及一些不和諧的音響來突出了年輕藝術家們用藝術改造人生的熱情。該曲(譜例8)的引子部分由4個附點節奏的八度音組成,在演奏時手掌要有強有力的支撐、小指突出、大臂放松,將力量傳輸到整個指尖,奏出慷慨激昂富有革命精神的旋律。主題為進行曲風格,旋律為三聲部,演奏時既要注意節奏的韻律感,也要清晰地演奏出高聲部旋律,同時也要注意力度從引子的ff到主題的mf的變化。音色隨之變換,觸鍵的方式也需要適度調整,由指尖向指肚后移,奏出更加渾厚的音響。

《勞動舞曲》作于1932年,手稿上副標題:以勞動者呼喊之“夯育”二字為主題。20世紀20、30年代正是中國無產階級工人運動如火如荼的階段,這首作品直接反映了當時的社會現實。在作曲技法上,它融合了中國民間音樂中勞動號子的節奏特點和西方銅管樂音色的特點.筆者在與梁老師交流過程中,他提出希望我能將這兩種元素都有所體現。演奏時將速度適當減慢,同時將指尖下鍵的速度加快、力度加重,讓聲音扎實醇厚,給人以鏗鏘有力之感。同時注意右手全音符的保持,不僅要演奏出突出的重拍,也要注意右手力量的保持,不能松懈(譜例9),大指在演奏重復的中央C音時,穩定住演奏力度和速度,營造勞動號子“一領眾和”的氣勢。這樣出來的音響效果既有勞動號子的夯實感,又展現出了銅管樂厚實的音效。

《緊張之夜》也作于1932年,根據曲譜上面標注的“警報鐘”“喇叭”“散兵號”等具體文字提示,以及樂曲表現出的驚慌失措、混亂慌張之感,推測此曲應是對戰爭場景的描述。梁老師根據1932年在《杭州民國日報》上刊登的一篇題為《藝專音樂演奏會》的報道,發現此曲曾在專為“援助東北義勇軍”而舉辦的義演中演出過,所以就此認證這首作品反映的是1931年“九一八事變”后中國人民在遭受外敵入侵禍亂下的緊張生活,從而認為該曲具有特殊的歷史意義,因為這是中國鋼琴曲創作中最早直接反映抗日戰爭的作品。①

李樹化通過這樣一首鋼琴小品生動地展現當時的戰爭場景,既是一種不同角度的歷史紀實,也反映出了他滿腔的愛國熱情和作為一名中國知識分子的愛國良知。我在演奏時特別關注他使用的創作技法,這首作品在情緒和力度的對比上,首次使用了“ppp”,還運用了下行的不協和三和弦(譜例10),非常的現代,因此它不能用傳統的審美觀念來評價。

其中通過音響模擬的“警報鐘”(譜例11)“喇叭聲”(譜例12)“散兵號”(譜例13)具有寫實性,其“美”的價值也在于真實性。演奏時,著力制造出一種“仿作”的效果,如模擬“警報鐘”時,將腦海中拉警報的音響調出作為參考對象。值得關注的是“警報鐘”這一片段中出現的持續八度演奏有一定的技術難度,它的音響由三個八分音符為一組的持續重音斷奏,和二連音(譜例11)連接構成,在持續的八度和弦進行中還要逐漸加重力度,制造緊張的氛圍。演奏者首先需要通過放松大臂,將力量下沉到腕關節來完成快速顫動,同時通過掌關節強有力的支撐,運用指尖完成快速且有爆發力的跳音演奏,這非常考驗演奏者的想象能力和技術能力。

結? 語

藝術不僅反映美,同時也創造美。在對李樹化鋼琴作品進行二度演繹的過程中,我始終秉承著追求美和表達美的原則,思考李樹化鋼琴小品獨特的美感特征,和如何通過各種音樂手段進行有效的傳達。雖然我的演奏還有很多不甚完滿的地方,但是通過對這些問題的深入思考和與研究者的深度交流,使我對音樂表演中的真實性與創造性關系有了更深刻的體會,即兩者的平衡與統一關系著藝術美傳達的準確性和個性塑造。

表演者要牢牢抓住音樂表演活動“二度創造”的本質屬性,首先把握住“真實性”的根基,要尊重樂譜,尊重作曲家的創作意圖,全面了解作曲家的人生閱歷和精神發展過程,還有他在創作某一作品時的情感、精神狀態。要從更廣闊的視野、站在更高的層次上去理解和把握作品,既要有縱向的歷史觀,又要有橫向的時空感,以此獲得對闡釋對象全面、深入的理解。做好這些才能夠為二度創造打開空間,創造想象的可能性。“創造性”是一個演奏者走向成熟的標志,也是音樂表演的目的。成熟意味著表演者對音樂作品有獨到的理解,有自己獨特的表達方式,要特別珍視自己的個性,在自己的個性與作曲家的個性之間尋求一種微妙的平衡。

與梁茂春教授合作完成的“聆聽一批‘新出土的中國鋼琴曲——李樹化鋼琴作品講學音樂會”,不僅影響了我的演奏,也啟發了我的教學工作。在近幾年的教學活動中,我不斷地把自己對表演的體會傳達給學生,引導他們重視“原作”,通過多種途徑了解原作,深入思考。如在教授新的曲目時,我通常會要求學生提前做好相關資料的收集和閱讀工作,還會以學習小組的方式組織研討活動。在對創造性的培養中,我認為最重要的是要有豐富的想象力,所以會經常鼓勵學生們開拓視野,從相關的姊妹藝術中獲得靈感,從文史哲等方面的知識中深化思想。此外,面向音樂藝術,培養良好的音響感性體驗和審美能力至關重要,收集不同的演奏版本進行對比性的聆聽,以此來獲得大量的音響感性體驗,為創造性的發揮積累素材。通過這些教學措施,讓學生對音樂表演產生更多、更深入的思考,音樂的表現力也逐漸有了方向。這些都充分證明音樂表演美學的原理對音樂表演的實踐確實起到了積極地指導作用,希望未來音樂研究與音樂表演能夠加深合作,打破不同學科間的壁壘,共同推動藝術生活的繁榮發展。

◎本篇責任編輯 李姝

收稿日期:2022-10-08

作者簡介:陳蕾(1980— ),女,碩士,天津音樂學院鋼琴系副教授(天津 300717)。