生活教育理念下的幼兒園食育課程的建構(gòu)策略

摘 要:生活教育理念倡導以生活為基礎,建構(gòu)幼兒課程。對此,在生活教育理念的指引下,教師應以幼兒生活為基礎,以食育為抓手,以課程目標、課程內(nèi)容、課程實施為重點,著力建構(gòu)生活化的食育課程,促使幼兒在生活中獲得應有的發(fā)展。文章從課程目標、課程內(nèi)容、課程實施入手,詳細闡述生活教育理念下的幼兒園食育課程的建構(gòu)策略。

關鍵詞:幼兒園;生活教育理念;食育課程;建構(gòu)策略

中圖分類號:G61? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2097-1737(2023)08-0010-03

引? 言

《3~6歲兒童學習與發(fā)展指南》(以下簡稱《指南》)指明:良好身體、良好生活習慣、基本生活能力是幼兒身心健康發(fā)展的基礎。食育是以“食”為中心的教育,貼近幼兒生活,是促進幼兒身心健康發(fā)展、健康生活的“法寶”。在當前的幼兒教育活動實施過程中,部分教師以幼兒生活為入手點,有針對性地進行食育,但一般只是在用餐環(huán)節(jié)簡單地糾正幼兒的用餐行為,或簡單地介紹食物情況,并沒有精心地設計食育課程,導致食育效果不盡如人意。實際上,幼兒體驗生活的過程正是進行食育的過程。所以,教師應以生活教育理念為指引,以幼兒生活為抓手,從多方面入手,如課程目標、課程內(nèi)容、課程實施,著力建構(gòu)食育課程,使幼兒增強“食”的認知,踐行良好行為,實現(xiàn)健康生活。

一、制訂食育課程目標

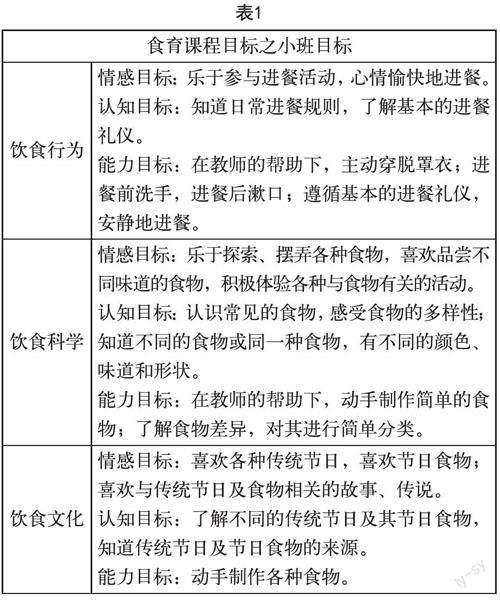

食育課程目標是建構(gòu)食育課程不可或缺的一部分,指明了食育課程的實施方向[1]。在現(xiàn)實生活中,幼兒要踐行良好的食育飲食行為,獲取豐富的食育飲食科學,儲備大量的食育飲食文化。在生活教育理念的指引下,教師應立足幼兒的發(fā)展需求,以食育飲食行為、食育飲食科學和食育飲食文化為重要維度,以大、中、小班幼兒的發(fā)展情況和《指南》為依據(jù),有針對性地制訂食育課程目標。

以小班幼兒為例,《指南》在不同領域提出了不同要求。例如,健康領域的要求是動作發(fā)展和培養(yǎng)良好的生活習慣與生活能力等;科學領域的要求是認識常見食物,產(chǎn)生探索食物的興趣,感受制作食物的樂趣等;社會領域的要求是感受中華民族飲食文化的多樣性和差異性。小班幼兒處于食育的起點,飲食科學知識儲備不足,飲食文化認知不足,尚未形成良好的飲食行為習慣。對此,教師在建構(gòu)食育課程時,制訂了食育課程目標(見表1)。

這樣的目標為教師指明了食育方向,便于教師以日常生活為依托,發(fā)揮智慧,應用多樣方式進行食育,促使幼兒在生活中獲得應有的發(fā)展。

二、豐富食育課程內(nèi)容

食育課程內(nèi)容是構(gòu)建食育課程的關鍵[2]。在構(gòu)建食育課程時,教師應以生活教育理念為指引,以幼兒生活為立足點,以飲食行為、飲食科學和飲食文化為入手點,豐富食育課程內(nèi)容。

(一)飲食行為

1.餐前準備

餐前準備是幼兒進餐前的準備活動。此活動主要包括兩項內(nèi)容:教師的進餐物質(zhì)準備和幼兒的進餐活動準備。在進餐前,教師要為幼兒準備安全、干凈的餐桌、餐具。同時,教師還要為幼兒準備適宜的進餐環(huán)境,如播放曲調(diào)輕快的音樂,使幼兒心情愉悅地進餐。

2.餐中自理

餐中自理是指幼兒在進餐的過程中,正確使用餐具進餐。在此過程中,教師要依據(jù)幼兒的進餐表現(xiàn),及時且有針對性地教其正確使用餐具的方法。如將勺子的手柄放在右手虎口處;中指、食指、大拇指微微彎曲,握住勺子手柄;其他兩根手指自然彎曲。

3.餐后整理

餐后整理是幼兒進餐后,收拾餐具、餐桌,自我清潔的活動。在這個階段,教師要發(fā)揮帶頭作用,將凳子推回餐桌下,并帶領幼兒將勺子、筷子放到餐盤上,將餐盤放到回收處。幼兒走進盥洗室,清洗雙手、嘴巴。

4.餐桌禮儀

餐桌禮儀是幼兒良好進餐的保障,包括基本禮儀、家庭禮儀和幼兒園禮儀[3]。

基本禮儀內(nèi)容包括:(1)飯前洗手;(2)坐姿、握姿正確;(3)口內(nèi)有食物時不說話;(4)咳嗽、打噴嚏之前,用手捂住嘴巴、鼻子,身體轉(zhuǎn)向沒人的地方;(5)盡量做到不挑食;(6)吃完飯后,整理餐桌、餐

具;(7)飯后洗手、漱口。

家庭禮儀內(nèi)容包括:(1)飯前,邀請長輩先入座;

(2)長輩拿起碗筷后,自己再動手;(3)吃飯時,細嚼慢咽;(4)別人給自己夾菜、添飯時,說“謝謝”。

幼兒園禮儀內(nèi)容包括:(1)遵守規(guī)則,有序進餐;(2)在指定位置上,安靜用餐;(3)輕拿、輕放餐具;(4)飯菜吃干凈。

(二)飲食科學

1.食物認知

食物認知是指認識食物種類和不同種類的食物。教師依據(jù)《中國學齡兒童膳食指南(2022)》展現(xiàn)不同種類的食物,如谷類、薯類、水果類等,并從生活中選取相關種類的食物,利用實物展示或圖片展示的方式,向幼兒介紹食物,使其增強食物認知,感受食物的多樣性。此外,教師抓住生活中的熱門話題——食品安全,介紹各種有危害的食物,促使幼兒豐富食物認知,形成飲食安全意識。

2.食物種植

在幼兒認知不同種類的食物后,教師繼續(xù)對食物進行分類,展現(xiàn)具體食物的屬性、時令、營養(yǎng)價值等,幫助幼兒豐富認知。接著,教師和幼兒一起探索食物的種植情況,如生長環(huán)境、生長規(guī)律等。隨后,教師組織食物種植活動,引導幼兒動手實踐,將認知轉(zhuǎn)化為行動,增強食物認知,同時學會使用工具,感受生命的奧秘。

3.食物制作

食物制作是指教師引導幼兒制作簡單的食物。在食物制作過程中,教師選取幼兒生活中常吃的食物或傳統(tǒng)節(jié)日食物,介紹其由來、制作方法,幫助幼兒豐富食物認知。之后,教師開展制作活動,帶領幼兒使用各種廚具、炊具制作美食。在此過程中,幼兒順其自然地掌握食物制作方法,廚具、餐具使用方法。

(三)飲食文化

1.傳統(tǒng)飲食文化

傳統(tǒng)飲食文化是中華傳統(tǒng)優(yōu)秀文化的重要組成部分。在體驗現(xiàn)實生活的過程中,幼兒經(jīng)歷了傳統(tǒng)節(jié)日,品嘗了傳統(tǒng)節(jié)日食物;經(jīng)歷了二十四節(jié)氣,品嘗了特定食物。教師立足于此,從傳統(tǒng)節(jié)日和二十四節(jié)氣中選擇食育內(nèi)容。

例如,元宵節(jié)吃元宵,教師搜集元宵節(jié)吃元宵習俗的由來、元宵的制作方法等。又如,端午節(jié)吃粽子,教師搜集此習俗的由來、制作粽子的方法等。

2.地方飲食文化

不同民族和地區(qū)有不同的飲食特色。本園位于福建省武夷山市。在體驗生活的過程中,幼兒品嘗了當?shù)孛朗常?gòu)了認知。教師立足地域特點,從幼兒實際生活入手,挖掘地方飲食文化內(nèi)容。

例如,光餅是武夷山人平常較愛吃的零食之一,口感酥脆,帶著烤香味。相傳,明朝時戚繼光帶兵圍剿倭寇,到閩北時發(fā)明了這種餅,因此取名“光餅”。光餅制作簡單,將面粉制成一個小餅團,放在烤爐壁上,烤熟后刷上香油即可。對此,教師從歷史角度挖掘文化內(nèi)容,促使幼兒了解光餅的由來。教師還組織食物制作活動,和幼兒一起制作、品嘗光餅。如此,可以使幼兒在了解地方飲食文化的同時,感受地方飲食的魅力,增強食育效果。

3.外國飲食文化

外國飲食文化是食育課程內(nèi)容不可或缺的一部分,便于幼兒豐富食育文化認知,感受不同國家飲食特點、文化及其差異,增強文化認知,學會尊重各國文化差異。因此,教師應挖掘外國飲食文化的精華,如生活中常見的意大利面、日本壽司、韓國紫菜包飯等。此外,教師還可以搜集外國的飲食禮儀文化,如日本人直接把面從湯碗吸入口中,且發(fā)出響聲,表示面食很美味;法國人使用刀叉進餐時,一般從外側(cè)向內(nèi)側(cè)取用刀叉,左手持叉,右手持刀等。

三、開展食育課程活動

(一)開展班級主題活動

班級主題活動是以班級為單位確立主題,以班級為單位開展的活動。有效的班級主題活動可以串聯(lián)多樣活動,促使幼兒積極體驗,建構(gòu)良好認知,發(fā)展多樣能

力。在開展班級主題活動時,教師往往依據(jù)課程目標和幼兒生活實際,選取適宜主題,繼而創(chuàng)設多樣活動。

以“冬至食育主題活動”為例,在冬至來臨之際,教師創(chuàng)設此項主題活動,促使幼兒建構(gòu)飲食文化認知,對飲食文化產(chǎn)生興趣。在活動中,教師先用生動的語言和直觀的圖畫,向幼兒講訴冬至的故事,使其在多種感官的作用下,了解冬至的來歷及習俗。本地冬至有吃湯圓的習俗。于是,教師用生動的語言介紹此習俗,使幼兒增強文化認知。之后,教師和幼兒一起制作湯圓。在制作的過程中,教師發(fā)揮示范作用,邊制作邊描述。幼兒通過聽、看,可以了解制作湯圓的方法,同時增強制作積極性。在這樣的情況下,幼兒開始動手制作。教師在此過程中,走近幼兒,及時指導。在湯圓制作完成后,教師和廚房阿姨們煮湯圓,和幼兒一起品嘗。在幼兒體驗活動的過程中,教師用賞識的眼光進行觀察,及時發(fā)現(xiàn)幼兒的良好表現(xiàn)。

在如此活動中,幼兒不但建構(gòu)了飲食文化認知,豐富了生活經(jīng)驗,還掌握了制作方法,鍛煉了勞動能力,尤其積累了生活經(jīng)驗,為在生活中制作、品嘗湯圓奠定了堅實基礎。

(二)開展生活活動

生活活動是幼兒養(yǎng)成良好飲食行為的重要途徑。不少幼兒存在飲食行為和習慣問題。針對此情況,教師關注幼兒生活,把握各種食育時機,順其自然地開展生活活動,促使幼兒踐行良好的飲食行為,養(yǎng)成良好的飲食習慣。

例如,在進餐前,教師組織點餐活動。在活動中,

教師依據(jù)每日食譜,向幼兒介紹菜品搭配、食物影響等內(nèi)容,促使幼兒豐富飲食認知。之后,教師叮囑幼兒踐行良好的用餐行為和禮儀。在幼兒進餐之際,教師認真觀察,發(fā)現(xiàn)問題。例如,有的幼兒彎身甚至趴到桌子上吃飯,此時教師可以走到他們身邊,挺直自己的身體,做出示范。幼兒在看到教師的示范后會自主反思,發(fā)現(xiàn)自身的不足,改正不良行為。在進餐后,教師先和幼兒一起整理餐具、餐桌,接著鼓勵其介紹自己的用餐表現(xiàn)和感受。實際上,介紹用餐表現(xiàn)和感受的過程,正是幼兒進行自主評價的過程。在此過程中,

幼兒會了解自身的良好表現(xiàn),并主動與他人對比,發(fā)現(xiàn)自身的不足,揚長補短。

結(jié)? 語

綜上所述,課程目標、課程內(nèi)容和課程實施是建構(gòu)食育課程的關鍵因素。在生活教育理念的指引下,教師要以幼兒生活為依托,確定食育課程目標,豐富課程內(nèi)容,開展課程活動,建構(gòu)生活化的食育課程,使幼兒在現(xiàn)實生活中,體驗不同的食育活動,感受多樣的食育內(nèi)容,同時潛移默化地建構(gòu)食育文化認知、踐行禮儀行為等,由此提升自身發(fā)展水平,為健康生活奠定堅實的基礎。

[參考文獻]

陳璐.小議“生活即教育”理念下的幼兒園食育活動[J].新課程,2022(14):18-19.

劉青.基于幼兒生活體驗的食育課程探索性研究[J].新課程,2021(42):117.

王莉錦.基于幼兒生活體驗的園本食育特色課程建構(gòu)與實施[J].家長,2020(27):81,83.

基金項目:本文系福建省教育科學“十四五”規(guī)劃2022年度常規(guī)課題“生活教育理念下幼兒園時節(jié)食育體驗課程的實踐研究”(課題編號:FJJKXQ22-061)的研究成果。

作者簡介:彭琳(1991.4-),女,福建武夷山人,任教于福建省武夷山市實驗幼兒園,一級教師,本科學歷。