把握數量關系,培養模型意識

王欣 繆宇虹

摘要:蘇教版小學數學六年級上冊《解決問題的策略》單元安排了兩道例題,引導學生初步學會使用假設策略。在第一課時(例1)的教學以“初步學會使用假設策略”為重點的基礎上,第二課時(例2)的教學以“進一步把握數量關系,培養模型意識”為重點:引導學生回顧舊知,關注問題中的數量關系;探索新知,分析問題中的數量關系;基于從舊知到新知的變化,引出更多的變化,在比較中把握“變中不變”的數量關系本質。

關鍵詞:小學數學;模型意識;數量關系;假設策略

一、教前思考

《義務教育數學課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)將《義務教育數學課程標準(2011年版)》(以下簡稱“2011年版課標”)提出的10個核心詞之一的“模型思想”演化為“模型意識”和“模型觀念”,分別作為小學階段和初中階段遞進培養的核心素養表現。

“模型意識主要是指學生對數學模型普適性的初步感悟。知道數學模型可以用來解決一類問題,是數學應用的基本途徑;能夠認識到現實生活中大量的問題都與數學有關,有意識地用數學的概念與方法予以解釋。”[1]可見,數學模型是指問題中一般化(普適)、可遷移(解決一類問題)的數學本質——普遍規律或通用性質。廣義地看,它是針對所有問題的;狹義地看,則是針對實際問題的。

為了更好地落實模型意識的培養,新課標在小學階段“數與代數”領域的課程內容中,突出了“數量關系”主題(將2011年版課標設置的“探索規律”“式與方程”“正比例、反比例”三個主題整合為“數量關系”主題——將“方程”和“反比例”內容調整到初中階段),其重點便在于用數和符號表達現實情境中數量之間的關系和規律,進而用數學模型解決實際問題[2];同時,強調了“總量=分量+分量”和“總價=單價×數量”“路程=速度×時間”等數量關系的實際應用[3]。由此,也為初中階段應用“方程”(等量關系的進一步形式化表示,關鍵在于用字母表示未知數,進而用程序化的解方程方法解得未知數)、“不等式”(由相等關系到不等關系)和“函數”(由常量關系到變量關系)等模型解決實際問題,培養模型觀念打好基礎。[4]

具體來看,本課時的教學,首先引導學生回顧舊知,關注問題中的數量關系;其次引導學生探索新知,分析問題中的數量關系;最后基于從舊知到新知的變化,引出更多的變化,引導學生在比較中,把握“變中不變”的數量關系本質,從而培養學生的模型意識。

二、教學過程

(一)回顧舊知,關注數量關系,為模型意識的培養做好鋪墊

師上節課我們學習了什么內容?

生用假設法解決實際問題。

師課后,我們完成了相應的復習題。(出示復習題:“在1個大盒和5個同樣的小盒里裝滿球,正好是80個。大盒裝的球是每個小盒的3倍。大盒里裝了多少個球?每個小盒呢?”)誰來說一下你是怎么做的?

生我是假設全是小盒來做的:80÷(1×3+5)=10(個),10×3=30(個),所以,每個小盒里裝了10個球,大盒里裝了30個球。

師在假設之前,你做了什么?

生分析數量關系。

師很好!本題中有怎樣的數量關系?

生1個大盒和5個小盒一共裝了80個球;大盒裝的球是每個小盒的3倍。

師不錯。第一個數量關系中有兩個量,即大盒裝多少個球和每個小盒裝多少個球是未知的。所以,我們利用第二個數量關系,即倍數關系把什么假設成什么?

生把1個大盒假設成3個小盒。

師這樣,兩個未知量就變成一個未知量了。同時,什么變了,什么不變?

生總盒數變了,總球數不變。

在學習新知前,引導學生回顧舊知,一方面,幫助學生激活已有經驗,促使學生體會到問題中的數量關系是使用假設策略的根本原因,從而為后面分析數量關系、提煉數量關系埋下伏筆;另一方面,通過相似的問題情境,為后續改變條件,引出新的問題(教材例2),進而比較問題,溝通知識之間的聯系,凸顯數學本質,培養模型意識做好鋪墊。

(二)探索新知,分析數量關系,初步建立數學模型

師如果把這里的倍數關系“大盒裝的球是每個小盒的3倍”改成相差關系“大盒比每個小盒多裝8個球”,其他條件不變,你還會解決嗎?

(教師出示教材例2:“在1個大盒和5個同樣的小盒里裝滿球,正好是80個。大盒比每個小盒多裝8個。大盒里裝了多少個球?每個小盒呢?”學生獨立思考,小組交流完成。)

師數量關系變化了,還可以用假設策略解決嗎?你是怎樣分析的?

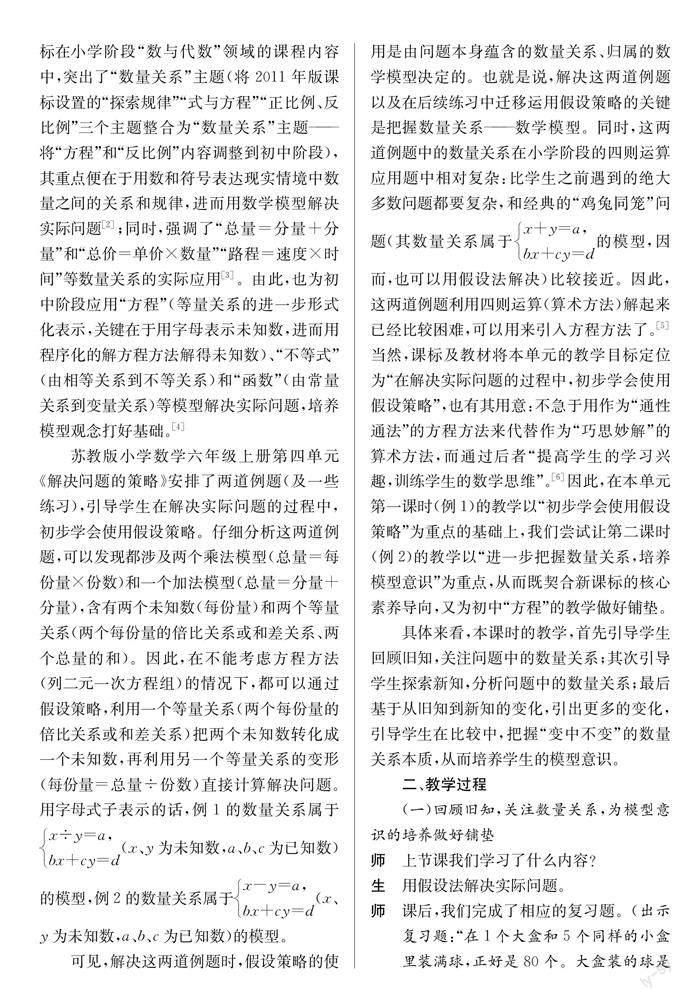

生可以用假設策略。我是畫示意圖來分析的:(展示畫法,如圖1)1個大圓代表1個大盒,1個小圓代表1個小盒;假設都是小盒,把1個大圓換成1個小圓,這時總球數要減8個,即6個小盒里的總球數是80-8=72(個)。

師畫圖分析數量關系及其轉化,直觀、清晰、好懂,給你點贊!現在數量關系變成什么了?本題能夠解答了嗎?

生(80-8)÷(1+5)=12(個),這是每個小盒裝球的個數;12+8=20(個),這是大盒裝球的個數。我講完了,大家有什么不明白的地方嗎?

生為什么要用80-8?

生因為1個大盒比1個小盒多裝8個球,所以1個大盒去掉8個球才能轉化成1個小盒,這樣總球數也要減8。

生除數為什么是5+1?

生因為原來的1個大盒轉化成了1個小盒,就可以和原來的5個小盒加在一起。

師說得真不錯!利用假設策略,也可以把本題中的兩個未知量變成一個未知量。假設后,本題中什么變了,什么不變?

生總球數變了,減少了;總盒數不變。

師是的。通過假設轉化,我們把復雜的數量關系變成了簡單的數量關系,問題就很容易解決了。(稍停)剛剛這種解法是把1個大盒假設為1個小盒?還有其他假設方法嗎?

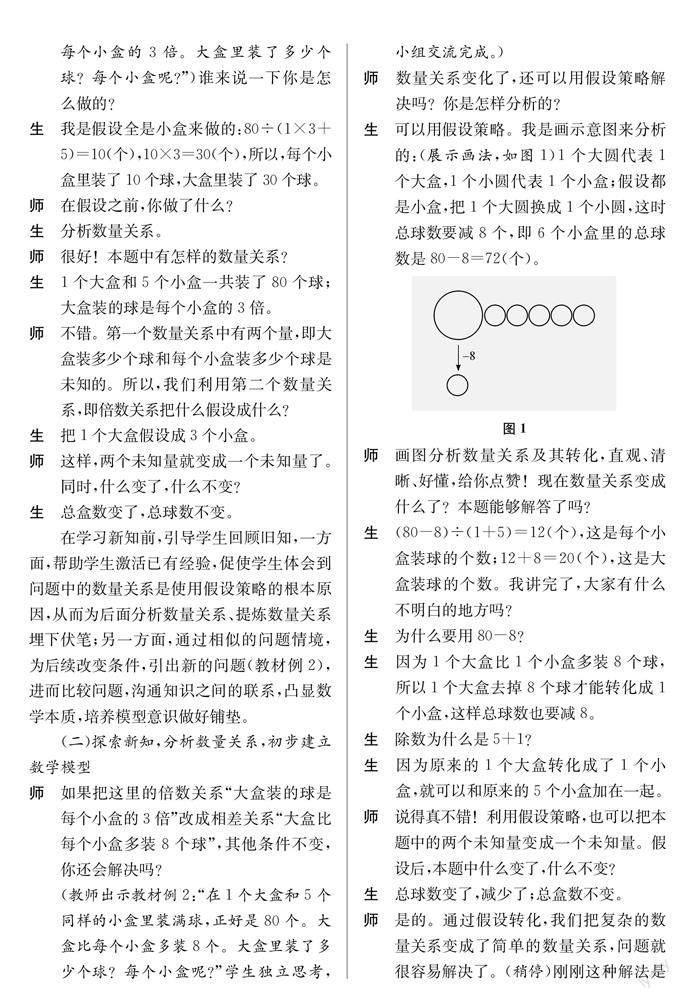

生我是畫線段圖來分析的,而且,我把5個小盒假設為5個大盒。(展示畫法,如圖2)長線段表示大盒裝球的個數,短線段表示小盒裝球的個數,虛線段表示大盒比每個小盒多裝球的個數。如果把5個小盒換成5個大盒,總球數要增加5個8,即40。這時,數量關系變為:6個大盒一共裝80+40=120(個)球。所以,可以先用120÷6=20算出大盒裝球的個數,再用20-8=12算出小盒裝球的個數。

師這樣假設后,本題中什么變了,什么不變?

生總球數變了,增加了;總盒數不變。

師很好!他不僅改變了假設方法,而且更換了分析工具。那么,請大家來比一比。先比較示意圖工具和線段圖工具,你更喜歡哪一個?為什么?

生線段圖。更簡潔,數量關系更清楚。

師再比較假設為小盒的方法和假設為大盒的方法,你更喜歡哪一種?為什么?

生假設為小盒。計算更簡捷。

通過原有問題的條件變化,自然引出新的問題。在解決教材例2的過程中,提示“數量關系變化了”,引導學生充分分析數量關系,初步建立數學模型;并通過追問,引導學生進一步體會到假設策略建立在數量關系的基礎上,轉化了數量關系,才使得問題很容易解決,從而初步培養模型意識(體會模型作用)。同時,在分析數量關系時,針對小學生的思維特點,選取學生作品,發揮示意圖、線段圖等圖形表征的直觀作用。此外,通過不同假設方法的比較,讓學生體會數量關系及其轉化是解決問題的關鍵。

(三)變化比較,提煉數量關系,充分體會數學模型

師現在,我們來回顧一下:上節課的復習題和本節課的例題有什么關系?

生把倍數關系“大盒裝的球是每個小盒的3倍”改成相差關系“大盒比每個小盒多裝8個球”,上節課的復習題就變成本節課的例題了。

師很好!那我們來比一比這兩道題的解決過程,什么是變化的?什么是不變的?

生上一題,我們利用倍數關系“大盒裝的球是每個小盒的3倍”把1個大盒假設成3個小盒,轉化后總球數不變,總盒數變了;本題,我們利用相差關系“大盒比每個小盒多裝8個球”把1個大盒假設成1個小盒,或把5個小盒假設成5個大盒,轉化后總球數變了,總盒數不變。

生兩道題都是利用一個數量關系把兩個未知量轉化成一個未知量,從而使復雜的問題變簡單,再利用另一個數量關系解決問題。

生它們都使用了假設的策略。

師很好!現在,我們再來變一變:(出示圖3)仔細觀察,我們把“1個大盒和5個小盒”變成“2個大盒和4個小盒”,怎么解決?

生還是假設都是小盒……

師假設后,本題中什么變了,什么不變?

生總球數變了,減少2個8;總盒數不變。

師可以假設都是大盒嗎?什么變了,什么不變?

生可以。總球數變了,增加4個8;總盒數不變。

師變為“3個大盒和3個小盒”呢?“4個大盒和2個小盒”呢?……

……

師誰來總結一下你發現的規律?

生都可以用假設法解決。把幾個大盒轉化成幾個小盒,總球數就減少幾個8;把幾個小盒轉化成幾個大盒,總球數就增加幾個8。

師也就是說,在相差關系中,如果把大數假設成小數,總量就會減少,如果把小數假設成大數,總量就會增加。(稍停)我們變化了問題中的數量關系以及具體數量,現在我們來變一變問題情境。

(教師出示練習題:“一天,1位老師帶著5個學生去公園游玩。買了一張成人票和5張兒童票,一共用去80元。每張成人票比每張兒童票貴8元。一張成人票多少元?一張兒童票呢?)

師與本課的例題相比,這道練習題什么變了,什么沒變?

生大盒子變成成人票,小盒子變成兒童票,盒子中的球變成票的價格,其他都沒變。

師沒錯,其他數量關系乃至具體數量都沒變。所以,本題怎么解答?

生假設都買的兒童票……(80-8)÷(1+5)=12(元),12+8=20(元)。

生假設都買的成人票……(80+8×5)÷(1+5)=20(元),20-8=12(元)。

師經過了這么多的變化,我們能不能再總結一下這類問題及其解法“變中不變”的共同規律?

(教師引導學生得出:已知兩個每份量的倍比關系或和差關系、兩個份數以及兩個總量的和,要求兩個每份量,可以把一個每份量假設為另一個每份量,并確定相應的總量和份數,然后利用“每份量=總量÷份數”解決問題。)

師總結出這樣的關于問題特征和解題方法的規律后,就可以用它來解決更多看似不同、實則相通的問題了。這樣的一般性數量關系及相應的解法常被稱為一種數學模型。

基于從舊知到新知的變化,引出新知更多的變化。由此,通過多維的比較,引導學生尋找變中不變的本質,從而提煉出共同的數量關系以及相應的解題方法,形成數學模型。同時,引導學生將有關的數學模型遷移到更多實際問題的分析與解決中,從而充分體會數學模型的價值,將模型意識內化于心。

參考文獻:

[1][3] 中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022:10,21.

[2][4] 呂世虎,顏飛.新課標“數與代數”內容分析:從結構到要求[J].教育研究與評論(中學教育教學),2022(11):912,1013.

[5] 史寧中.數學課程標準修訂與核心素養[J].教育研究與評論,2022(5):27.

[6] 單墫.單墫數學與教育文選[M].上海:華東師范大學出版社,2021:613.