新時代職業(yè)教育“五育融合”:邏輯特征、模式構建及行動路向

孫艷?南旭光

摘 要 面向黨對新時代教育工作提出的培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人的重要目標和任務,如何整體推動“五育融合”是職業(yè)教育高質量發(fā)展需要破解的重要課題。從邏輯特征上看,新時代“五育融合”體現(xiàn)為培養(yǎng)目標的全面發(fā)展性、培養(yǎng)內容的均衡嵌入性、培養(yǎng)過程的跨界融合性、培養(yǎng)機制的系統(tǒng)協(xié)同性。基于此,應遵循立德鑄魂、培智固本、健體強基、尚美培元、以勞立身之間的內在關聯(lián),著眼于實現(xiàn)價值引領的職業(yè)教育高質量發(fā)展、培養(yǎng)全面發(fā)展的高素質技術技能人才;以“教育方針”為依循、以“五育融合”為核心、以“共同行動”為支撐、以“類型特色”為目標,構建新時代職業(yè)教育“五育融合”的培養(yǎng)模式;從打造立德樹人引領的“五育融合”新體系、構建評價方式優(yōu)化的“五育融合”新機制、塑造社會共同行動的“五育融合”新生態(tài)、形成多元協(xié)同育人的“五育融合”新格局、培育學生自我管理的“五育融合”新動能等方面入手設計行動路向。

關鍵詞 職業(yè)教育;五育融合;人才培養(yǎng)模式;立德樹人

中圖分類號 G711 文獻標識碼 A 文章編號 1008-3219(2023)08-0006-06

黨的二十大報告強調“全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人”[1],這是以習近平同志為核心的黨中央面向全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進中華民族偉大復興的新征程,就各級各類教育落實好德智體美勞“五育”協(xié)調并進、協(xié)同并舉、耦合互嵌、融合共生作出的新要求。自2018年9月全國教育大會召開,尤其是2019年《中國教育現(xiàn)代化2035》發(fā)布之后,德智體美勞“五育融合”便成為教育界的熱門話題,既涉及到如何以“五育融合”重構教育新體系[2]、引領教學變革[3]、構建學校新樣態(tài)[4]、重塑學校德育新生態(tài)[5]等,也涉及到如何刻畫“五育融合”的內涵特征及實踐策略[6]、生成邏輯及運行機制[7]、時代價值及其教學實現(xiàn)[8]、融合方式及實現(xiàn)路徑[9]等。但職業(yè)教育“五育融合”人才培養(yǎng)模式尚處于起步階段,職業(yè)院校在推進“五育融合”育人方面還存在割裂、失衡等諸多瓶頸難題[10],職業(yè)教育領域也普遍存在著對“五育融合”認識不足的問題。因此,職業(yè)教育領域如何整體推動“五育融合”人才培養(yǎng)模式,是落實立德樹人根本任務、培養(yǎng)全面發(fā)展的高素質技術技能人才的重要抓手,也是優(yōu)化職業(yè)教育類型定位、提高培養(yǎng)質量而必須破解的“密碼”。本文正是著眼于此,力圖在系統(tǒng)剖析新時代“五育融合”邏輯特征的基礎上,構建新時代職業(yè)教育“五育融合”人才培養(yǎng)模式,進而圍繞行動路向提出有針對性的對策建議。

一、新時代職業(yè)教育“五育融合”的邏輯特征

“五育融合”具有豐富的內涵,學者們分別從不同理論、不同維度、不同視角來闡釋“五育”的內在關聯(lián)及其結構關系,力圖揭示“五育融合”的內在本質及其生成邏輯等,雖然尚未形成定論,但基本都承認“五育融合”是“在特定邏輯指導下進行的有組織、有目的活動”[11]。著眼于培養(yǎng)擔當民族復興大任的時代新人,遵循教育規(guī)律和人才培養(yǎng)規(guī)律,新時代“五育融合”至少應表現(xiàn)出如下幾方面邏輯特征。

(一)培養(yǎng)目標的全面發(fā)展性

作為新時代的教育發(fā)展目標,“五育融合”遵循全人教育理想,旨在回歸人才培養(yǎng)本質,促進學生的全面發(fā)展,形成全面育人新格局。無論是從發(fā)展規(guī)律還是學習規(guī)律來看,人除了獲取知識、修習技能之外,還需要在道德品質、審美情趣、身體素質、勞動能力、情感態(tài)度等方面獲得綜合性、全面化的進步,這就決定了考量人的發(fā)展應當注重整體性、多樣性和復雜性[12]。新時代“五育融合”理念的提出,意在通過將德智體美勞五育全面融入貫通到教育教學活動中,促進五育之間的相互滲透、交叉整合、有機融合、形成合力、綜合賦能,在尊重學生個體差異的基礎上,充分挖掘、培育并釋放他們在心智、身體、精神等方面所具有的成長性元素,系統(tǒng)回答好“培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)人、為誰培養(yǎng)人”這一教育根本問題,讓受教育者成為真正的、完整的、自由的、全面發(fā)展的時代新人,從而實現(xiàn)人才培養(yǎng)工作的整體升華。這就要求各級各類教育應把原來分立、割裂、失衡的人才培養(yǎng)目標定位統(tǒng)籌到人的全面發(fā)展上來,在一個完整的框架下實現(xiàn)各子目標之間的有機銜接與統(tǒng)一,從而讓“五育融合”在教育教學全過程中有效發(fā)揮引領、調節(jié)及控制作用,促使其他各類要素共同服務于培養(yǎng)“全面發(fā)展的人才”這一教育目標。

(二)培養(yǎng)內容的均衡嵌入性

“五育融合”作為一個完整的人才培養(yǎng)框架和育人系統(tǒng),德智體美勞五個方面在實現(xiàn)教育目標的過程中是彼此關聯(lián)的,不僅缺一不可,而且還應互相嵌入并保持相對均衡,這樣才能實現(xiàn)整體功能的有效發(fā)揮。從人才培養(yǎng)內容來看,五育各有其特殊性,在育人體系和教育教學過程中發(fā)揮著異質性作用,可以將此簡單描述為:德育定方向、智育增才干、體育健身軀、美育塑心靈、勞育撐夢想,相應的知識結構、學習方式、組織形式、評價模式都各不相同,但它們之間卻存在著內在的“五位一體”邏輯關聯(lián),唯有通過彼此依賴、融合并舉才能發(fā)揮出最大綜合育人效果。然而,由于受應試教育觀念的影響,我國各類教育的育人體系中都不免存在“各自為政”的情況,對五育的擺放時常出現(xiàn)“顧此失彼”現(xiàn)象,往往重智育、疏德育、弱體育、抑美育、缺勞育,無形之中讓立德樹人根本任務出現(xiàn)嚴重偏離。所以,新時代“五育融合”不能是簡單拼湊或疊加[13],而是要彼此嵌入,讓五育在數(shù)量和結構上通過有目的的設計而達到一個新的均衡狀態(tài)。當然,這種均衡并非絕對的平均主義,而是根據(jù)其人才培養(yǎng)特點和成長發(fā)展規(guī)律,通過彼此嵌入實現(xiàn)教育資源的合理配置,讓五育均衡分布并發(fā)揮最大輻射作用。

(三)培養(yǎng)過程的跨界融合性

盡管德智體美勞是實現(xiàn)“五育融合”的五個基本元素,無論在理論上還是實踐中都具有融合的基礎和條件,但是作為五個異質性的子目標、子系統(tǒng),它們之間依然存在著與生俱來的邊界,很容易在教學過程中被分割為相互獨立的要素,人才培養(yǎng)目標也容易因此裂化為五個孤立的子目標,呈現(xiàn)出“五育不兼容、五箱格對立”的尷尬境地。事實上,“五育融合”并不否認“五育”之間存在著邊界性[14],而是力圖通過選擇適切的方式、方法、策略和路徑,按照特定的邏輯建立起關聯(lián)指向,在跨越邊界、彼此融合過程中逐步消解五育之間人為的分割狀態(tài),促進它們內在地融為一個育人系統(tǒng),內生地承擔起各自的責任和任務,共同實現(xiàn)育人目標。這種五育內、五育間跨界融合所產(chǎn)生的改變不是局部性的、零散化的,而是整體性的、體系化的,旨在重建整個育人體系。鑒于五育的任何一個方面都需要在特定場景下發(fā)揮作用,“五育融合”就應該堅持目標導向、問題導向,在實踐中通過真實情境的創(chuàng)設破解五育融合中存在的現(xiàn)實問題,找到跨越彼此的融合生長點,切實打破學科邏輯、知識框架、育人邊界等,有效尋求到某一育與其他各育的聯(lián)結方式,不僅處理好兩育之間的跨界式有機融合,還要處理好五育之間的網(wǎng)絡化跨界式融合,引導人才培養(yǎng)過程中整體育人功能向本真回歸。

(四)培養(yǎng)機制的系統(tǒng)協(xié)同性

“五育融合”是一個極其復雜的任務,雖然指向德智體美勞五育,但這絕非是五育或者教育系統(tǒng)自己的事,需要內生突破與外生協(xié)同合力推進[15],這就要求并促使教育系統(tǒng)內部、外部均走向融合發(fā)展,形成一個社會性多元主體共同參與的系統(tǒng)性工程。著眼于構建新的育人體系,不僅德育、智育、體育、美育、勞育之間要建立起協(xié)同互動、融合互通的作用機制,教育行政主管部門、各級各類學校、市場力量、社會組織等都要共同行動起來,學校內部的領導、教師、員工、學生等也都要明確協(xié)同關系,各司其職、相互協(xié)同,以最優(yōu)的資源配置、最佳的優(yōu)勢發(fā)揮、最大的增值效應全面實現(xiàn)新時代“五育融合”的目標任務。所以說,新時代“五育融合”是一個統(tǒng)整性的人才培養(yǎng)體系,是一個全要素的育人工作系統(tǒng),是一個全方位的協(xié)同育人過程。這就內在地要求教育領域要面向德智體美勞全面發(fā)展的人才培養(yǎng)要求,根據(jù)培養(yǎng)定位和辦學特色,厘清“五育”之間的邏輯,把準基本特征,設計好協(xié)同機制。如果說實現(xiàn)德智體美勞五育之間的協(xié)調發(fā)展是“五育融合”的核心價值所在,那強調全社會層面各類資源要素之間的多邊統(tǒng)合、多元協(xié)同、多態(tài)共生則是“五育融合”必然的實踐路徑,唯有如此才能重塑五育的完整性和協(xié)調性,系統(tǒng)性地再造“共融”“互嵌”和“互成”的育人機制。

二、新時代職業(yè)教育“五育融合”的模式構建

進入新時代,我國職業(yè)教育取得了新的歷史性成就,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的人才和智力支撐,越來越凸顯出與普通教育同等重要的地位及獨特的作用。然而,面向我國正在全領域深化的高質量發(fā)展、全面推進的技能型社會建設的現(xiàn)實需要,職業(yè)教育系統(tǒng)依然存在辦學水平不均衡、人才培養(yǎng)質量參差不齊等問題,制約了職業(yè)教育適應性的提升,這就要求職業(yè)教育系統(tǒng)應進一步轉變發(fā)展理念及辦學治校育人理念,從建設高水平的人才培養(yǎng)體系入手,全面貫徹黨的教育方針,落實落細立德樹人根本任務,聚焦德智體美勞全面發(fā)展的教育目標,培養(yǎng)更多高素質技術技能人才。

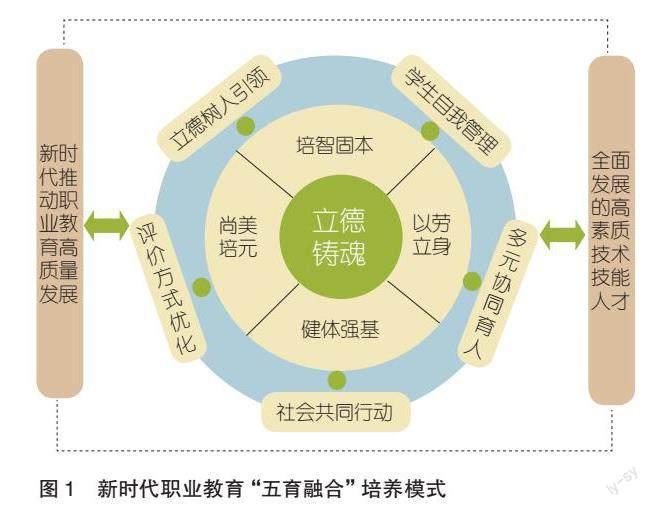

為有效解決當前職業(yè)教育普遍存在的德育、智育、體育、美育和勞育“箱格式分割”實施的育人模式,基于對新時代“五育融合”的內涵認知及邏輯特征,結合職業(yè)教育類型特色應依循的路徑和原則,按照有效實施價值引領、有效組織多元參與、有效整合多方資源、有效實現(xiàn)融合互嵌的思路,本研究構建了如圖1所示的新時代職業(yè)教育“五育融合”人才培養(yǎng)模式。該模式的要素構成、建構理念、邏輯框架及行為特點可歸納為以下幾方面。

(一)以“教育方針”為依循

如今,促進德智體美勞全面發(fā)展的“五育融合”已經(jīng)被明確寫入中共中央、國務院印發(fā)的《深化新時代教育評價改革總體方案》中,是新時代教育方針的重要內容,重在解決“培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)人、為誰培養(yǎng)人”的教育根本問題。新時代職業(yè)教育要以此為準繩,在人才培養(yǎng)過程中不僅要進一步突出德育實效、提升智育水平、強化體育鍛煉、增強美育熏陶、加強勞動教育,還要堅持系統(tǒng)論的整體觀對五育進行有效的系統(tǒng)集成。按照馬克思主義唯物辯證法思想,“五育融合”是社會各界必須面對的一個復雜的、宏大的育人系統(tǒng),職業(yè)教育應堅持事物普遍聯(lián)系和人的全面發(fā)展觀點,既要從系統(tǒng)論的整體觀、結構觀和開放觀對其加以科學把握,也要從矛盾論的觀點抓住并解決其中存在的主要矛盾和矛盾的主要方面[16],有效實現(xiàn)人才培養(yǎng)目標。

(二)以“五育融合”為核心

立足新發(fā)展階段,面向新發(fā)展格局,我國職業(yè)教育人才培養(yǎng)工作正式進入德智體美勞“五育融合”全面發(fā)展的新時期,這是新時代職業(yè)教育改革創(chuàng)新的基本遵循、辦學指南與總體要求。對于新時代職業(yè)教育而言,“五育融合”并非簡單地將五育融合為一,應堅持“育人的根本在于立德”的思想,以人才培養(yǎng)的整體性為依據(jù),將德育置于人才培養(yǎng)的核心位置并串聯(lián)起其他四育,從而以“立德鑄魂”為核心,圍繞“培智固本”“健體強基”“尚美培元”“以勞立身”進行人才培養(yǎng)。在實踐中,將其貫穿教育教學的全過程,夯實“五育融合”培養(yǎng)底色,起到全員、全過程、全方位育人的效果。

(三)以“共同行動”為支撐

“五育融合”所包含五種要素的功能、屬性、結構及其參與主體各不相同。德育指向“善”,旨在幫助學生學會做人,要在培養(yǎng)中強調“立德鑄魂”;智育指向“真”,旨在幫助學生學會學習,要在培養(yǎng)中強調“培智固本”;體育指向“健”,旨在幫助學生學會生活,要在培養(yǎng)中強調“健體強基”;美育指向“美”,旨在幫助學生學會欣賞,要在培養(yǎng)中強調“尚美培元”;勞育指向“實”,旨在幫助學生學會做事,要在培養(yǎng)中強調“以勞立身”。由此,新時代職業(yè)教育“五育融合”不只是一個教育問題,也不應該限定于職業(yè)院校內部,而應視作一個社會問題,面向工作世界發(fā)展需要的人類社會的共同行動。就職業(yè)院校人才培養(yǎng)而言,在立德樹人引領之下,至少應該經(jīng)由評價方式優(yōu)化、社會共同行動、多元協(xié)同育人、學生自我管理等不同路徑來實現(xiàn)。

(四)以“類型特色”為目標

盡管職業(yè)教育已經(jīng)被確立為與普通教育具有同等重要地位的教育類型,但還未能徹底擺脫類型特色認同危機[17],這在很大程度上源于人才培養(yǎng)的特色不明顯、質量不高、社會適應性不強。事實上,“五育融合”既是類型特色的內核,也是其意蘊外延。職業(yè)教育作為類型教育絕不能僅僅關注人才成長的某一個或幾個方面,一定要超然于知識學習、技術習得、技能養(yǎng)成本身,注重學習者德智體美勞“五育融合”全面發(fā)展。在以中國式現(xiàn)代化全面推進中華民族偉大復興的新征程上,職業(yè)教育要優(yōu)化類型定位、打造類型優(yōu)勢,應緊扣“五育融合”的實踐路徑,面向技能型社會建設培養(yǎng)高素質勞動者和技術技能人才并促進其可持續(xù)發(fā)展,緊跟迅猛發(fā)展的新一輪科技革命及產(chǎn)業(yè)轉型升級推動職業(yè)教育高質量發(fā)展,并全面凸顯中華文化立場、中國精神力量、新時代風貌等。

三、新時代職業(yè)教育“五育融合”的行動路向

“五育融合”是一個典型的中國式概念,蘊含著我們對新時代教育工作及人才培養(yǎng)工作的深刻理解、歷史透視與系統(tǒng)思考,是對立德樹人根本任務的具體化、實踐化、路徑化。對職業(yè)教育而言,“五育融合”培養(yǎng)工作不僅要緊緊圍繞這一概念本身所依循的教育方針、教育理念、教育目標,還要深刻把握好職業(yè)教育類型特色、人才培養(yǎng)工作特點以及社會責任、歷史使命等。

(一)打造立德樹人引領的“五育融合”新體系

面向實現(xiàn)中華民族偉大復興、建設中國特色社會主義現(xiàn)代化強國的新征程,我國經(jīng)濟社會各領域都需要更多德才兼?zhèn)洹⒓夹g精良、本領過硬、全面發(fā)展的時代新人,而育人的根本在于立德,黨中央、國務院也將“堅持立德樹人、德技并修,推動思想政治教育與技術技能培養(yǎng)融合統(tǒng)一”[18]作為推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質量發(fā)展的五條工作要求之首。所以,新時代職業(yè)教育要以立德樹人為引領,推動構建“五育融合”的高水平人才培養(yǎng)體系。首先,始終貫徹立德樹人根本任務,著力轉變人才培養(yǎng)理念、深化培養(yǎng)體制機制。要把檢驗學校一切工作成效的導向和標準放到立德樹人上來,進一步樹立全人教育的培養(yǎng)理念和目標[19],將技術技能人才培養(yǎng)工作與學校辦學特色有機結合起來,轉變培養(yǎng)模式和方法,并不斷深化培養(yǎng)體制機制改革,推動內外部辦學資源整合與協(xié)同,加快向高水平人才培養(yǎng)體系集聚轉化。其次,把德育放在更加重要的位置,并以之為牽引做好五育耦合互嵌、融合共生。要緊緊把握新時代對職業(yè)教育人才培養(yǎng)提出的價值引領、品德培塑、專業(yè)訓練、技能養(yǎng)成、能力建設等方面的要求,在“融”字上下功夫,將思想政治工作貫通于專業(yè)、教學、教材、管理中,對人才培養(yǎng)工作體系加以整體設計、全面重構、系統(tǒng)實施。第三,將德育課程建設作為突破口,全面優(yōu)化“五育融合”課程體系結構與內容。要將“五育融合”作為人才培養(yǎng)和教育教學改革核心理念,做好“五育融合”的課程體系頂層設計,讓其在人才培養(yǎng)中相互滲透、彼此融合并向縱深轉化,促進高質量人才培養(yǎng)。

(二)構建評價方式優(yōu)化的“五育融合”新機制

教育評價在任何時期、任何階段都是影響人才培養(yǎng)模式改革的關鍵問題。“五育融合”正是探索、建立和完善分類多元、科學有效的教育評價體系的關鍵一環(huán),直指人才培養(yǎng)過程中不科學的教育評價導向及一些頑瘴痼疾,有助于解決教育內涵發(fā)展以及深化改革中遇到的重大問題。所以,新時代職業(yè)教育要以評價方式優(yōu)化為導向,推動構建“五育融合”的人才培養(yǎng)評價新機制。首先,始終堅持“五育融合”的育人理念,樹立正確的教育發(fā)展觀和人才成長觀。職業(yè)院校要全面把握“五育融合”的內在邏輯關聯(lián)及五育在人才培養(yǎng)中的獨特作用,打破學科專業(yè)之間、“五育”之間的邊界,引領和促進人才培養(yǎng)全過程、各環(huán)節(jié)、全要素共同發(fā)力、提質增效,徹底改變當前人才培養(yǎng)中存在的疏德、偏智、弱體、抑美、缺勞等不均衡不全面問題,激活職業(yè)教育高質量發(fā)展新動力。其次,始終堅持“整體評價”的準則要求,健全德育為先、五育融合的評價體系。職業(yè)院校要以學生成長發(fā)展為中心,以“五育融合度”為評價單位[20],構建以德育為核心的高標準“五育融合”培養(yǎng)評價體系,針對不同辦學層次、培養(yǎng)定位、專業(yè)領域、地區(qū)分布等因素設計多元化的評價方法,將來自社會、家庭、同學和自我的評價納入其中,完善符合新時代要求、專業(yè)客觀、科學合理的多維度內外部評價制度,系統(tǒng)推進人才培養(yǎng)質量“融合評價”改革。

(三)塑造社會共同行動的“五育融合”新生態(tài)

教育始終是人類社會的一種實踐活動,屬于社會共同的事業(yè),有什么樣的社會形態(tài),就會有與之相適應的教育生態(tài)。從這個意義上講,“五育融合”必然是一個涉及教育體系變遷、整個社會形態(tài)建構的復雜的、長期的宏大工程。所以,新時代職業(yè)教育要以社會共同行動為支撐,推動構建多元聯(lián)動的“五育融合”人才培養(yǎng)新生態(tài)。首先,牢牢把握類型教育特色,以“五育融合”推動高質量職業(yè)教育體系建設。面向新時代,整個職業(yè)教育領域要以“五育融合”為基本思路,基于未來高品質職業(yè)教育圖景的構建,將之貫穿不同層次、不同學段職業(yè)教育人才培養(yǎng)之中,一體化全新構建立德樹人新機制,將過去分段割裂、各自為戰(zhàn)的局部孤島狀態(tài)轉向有機銜接、彼此融通的整體協(xié)同狀態(tài),經(jīng)由縱向貫通、橫向銜接、結構優(yōu)化、協(xié)調共生而實現(xiàn)對新時代職業(yè)教育的重塑和革新,進而布局開放多元、活力充沛、服務社會、適應性強的職業(yè)教育體系。其次,始終堅持開放共建原則,用“五育融合”優(yōu)化職業(yè)教育治理。職業(yè)教育領域要將“五育融合”作為調動人才培養(yǎng)全過程多主體各要素的牽引力和驅動力,系統(tǒng)透視職業(yè)教育內外部治理邏輯、治理機制、治理模式等問題[21],在育人過程、培養(yǎng)內容、培養(yǎng)方式、教學模式、主體功能等方面,突出整體思維、系統(tǒng)思維、協(xié)同思維、融通思維,著力破除學校內部、學校和其他主體之間的壁壘,在社會多元主體共同參與、同向發(fā)力的基礎上,形成共建共治共享模式,提升職業(yè)教育治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。

(四)形成多元協(xié)同育人的“五育融合”新格局

面向中國式現(xiàn)代化及高質量發(fā)展要求,黨和國家進一步強調職業(yè)教育在技術技能人才培養(yǎng)過程中要堅持并深化產(chǎn)教融合、校企合作的辦學路徑和育人方式。鑒于“五育融合”所內涵的價值特征可以作為職業(yè)教育和行業(yè)企業(yè)之間的一種有效聯(lián)結方式,破解所存在的主體價值取向難協(xié)調、利益訴求不一致、主體責任較模糊等問題。所以,新時代職業(yè)教育要以產(chǎn)教融合為載體,推動構建“五育融合”多元協(xié)同育人新格局。首先,堅持面向市場的要求,推動“五育融合”與“產(chǎn)教融合”有機耦合。“五育融合”是關于“培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)人、為誰培養(yǎng)人”這一根本問題開出的“國家處方”,而“產(chǎn)教融合”是關于“促進職業(yè)教育高質量發(fā)展、培養(yǎng)高素質技術技能人才、增強職業(yè)教育適應性”開出的“國家藥單”。它們分別基于不同視角尋求人才培養(yǎng)目標、過程、結果的整體轉變,不同的是,前者是后者的基本依循和工作指南。職業(yè)院校要加強“五育融合”的系統(tǒng)謀劃,制訂好行動框架,在推進產(chǎn)教深度融合過程中,始終堅持黨的教育方針不走樣、堅持育人目標不偏移,將“五育融合”與“產(chǎn)教融合”作為一個整體性的動態(tài)育人過程。其次,堅持德技并修,推動“課程思政”與“技能形成”雙向協(xié)同。職業(yè)院校要始終強調思政育人和價值引領功能,在德育定向、五育相對均衡協(xié)同下,增強課程思政元素的全方位融入,尤其是注重勞動精神、勞模精神、工匠精神的培養(yǎng),強化思想價值、塑造精神內涵、壯大育人力量[22],促進多學科的跨界融合,突出對個人專業(yè)知識、專業(yè)技能、職業(yè)能力的培養(yǎng),讓“五育融合”推動高素質技術技能人才培養(yǎng)過程實現(xiàn)從分到合、從點到體轉變。

(五)培育學生自我管理的“五育融合”新動能

“五育融合”不僅發(fā)生在學校內,也發(fā)生在學校外,不僅發(fā)生在課堂內,也發(fā)生在課堂外。可以說,任何一個社會場景都是“五育融合”的發(fā)生場域。學生是“五育融合”的核心主體和關鍵一環(huán),這就要求新時代職業(yè)教育應以強化學生自我管理為內驅,推動構建“五育融合”人才培養(yǎng)新動能。首先,面向學生全面發(fā)展,系統(tǒng)構建學生自主的課堂體系。職業(yè)院校要在把好教師主導的第一課堂這個教學活動主陣地的基礎上,系統(tǒng)設計并扎實推動學生主導的第二課堂活動,引導學生根據(jù)自己的興趣、愛好、經(jīng)驗、能力和需求等組織“五育融合”活動,將第二課堂打造成“五育融合”的重要載體,讓學生在親身參與、親自實踐、自主學習、自我管理中解決問題、塑造價值、培養(yǎng)能力,真正感悟到五育的復雜建構。其次,面向未來職場需要,積極打造學生五育發(fā)展平臺。隨著技術的不斷變化,社會對技術技能人才的綜合素質結構不斷提出新的要求。職業(yè)院校要始終堅持立德樹人根本任務,為“五育”及相關要素融合建立起暢通的渠道,形成一體化融合育人鏈條,搭建整體式融合育人平臺,讓學生沉浸式地參與其中,主動適應并推動“五育”內融合、“五育”間融合以及跨越融合。第三,面向工作世界變化,落實崗位實習實訓自主管理。新時代的職業(yè)教育要回歸育人本質,要回應工作世界的變革,職業(yè)院校要將“五育融合”的要求嵌入到崗位實習實訓環(huán)節(jié),讓五育在真實的工作崗位、生產(chǎn)車間等工作場所中不被窄化、遮蔽甚至消解。

參考文獻

[1]課題組.落實立德樹人根本任務——習近平總書記關于教育的重要論述學習研究之十[J].教育研究,2022(10):4-13.

[2][20]李政濤,文娟.“五育融合”與新時代“教育新體系”的構建[J].中國電化教育,2020(3):7-16.

[3]趙鑫,呂寒雪.“五育融合”引領下教學變革的價值定位、認識邏輯與實踐理路[J].課程·教材·教法,2022(3):12-20.

[4]伍紅林,楊玥.五育融合學校新樣態(tài)何以實現(xiàn)?——基于多類教育主體的視角[J].杭州師范大學學報(社會科學版),2022(2):38-44.

[5]祝祖崗.“五育融合”重塑學校德育新生態(tài)[J].人民教育,2021(8):48-50.

[6]馮建軍.構建德智體美勞全面培養(yǎng)的教育體系:理據(jù)與策略[J].西北師大學報(社會科學版),2020(3):5-14.

[7][12]池夏冰,馮鐵山.“五育融合”的生成邏輯與運行機制[J].中國教育科學(中英文),2022(4):61-71.

[8]李森,鄭嵐.“五育融合”的時代價值及其教學實現(xiàn)[J].課程.教材.教法,2022(3):4-11.

[9]郝志軍.新時代五育融合的路徑與方式[J].西北師大學報(社會科學版),2022(3):61-69.

[10]徐雪平.高職院校五育融合育人瓶頸及破解[J].職業(yè)技術教育,2021(23):71-75.

[11]劉登琿,李華.“五育融合”的內涵、框架與實現(xiàn)[J].中國教育科學(中英文),2020(5):85-91.

[13]鐘柏昌,劉曉凡.論“五育融合教育”[J].中國電化教育,2022(1):86-94.

[14]朱麗楨,段兆兵.從并舉到融合:“五育”融合之源、之難與之序[J].教育理論與實踐,2022(22):3-8.

[15]寧本濤,樊小偉.論“五育融合”的生成邏輯和實踐路徑[J].杭州師范大學學報(社會科學版),2022(5):62-69.

[16]張政文,王維國.新時代高校德智體美勞五育融合的哲學智慧[J].中國社會科學院大學學報,2022(2):20-40.

[17]劉林山.職業(yè)教育的類型教育特色意蘊、表征與路徑[J].教育與職業(yè),2019(21):33-38.

[18]中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)《關于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質量發(fā)展的意見》[J].中華人民共和國教育部公報,2021(12):2-6.

[19]吳朝暉.努力構建以立德樹人、全面發(fā)展為導向的人才培養(yǎng)體系[J].中國高教研究,2019(3):1-6.

[21]南旭光.基于多元共治視角的職業(yè)教育治理突破與創(chuàng)新[J].職業(yè)技術教育,2016(13):49-54.

[22]崔正賢,馬萬利.新時代課程思政建設的功能效用、問題癥結與著力方向研究[J].中國電化教育,2022(11):82-89.

Abstract? Facing the Partys important goal and task of cultivating socialist builders and successors with comprehensive development of moral, intellectual, physical, aesthetic and labor skills in education in the new era, how to promote the“five-education integration”as a whole is an important issue to be solved for the high-quality development of vocational education. In terms of logical characteristics, the “five-education integration”in the new era is reflected in the comprehensive development of training objectives, the balanced embedding of training contents, the cross-border integration of the training process and the systematic synergy of training mechanisms. Based on this, we should follow the intrinsic correlation between establishing morality, cultivating wisdom, strengthening physical fitness, cultivating aesthetic skills, and cultivating labor education, focusing on achieving high-quality development of value-led vocational education and cultivating high-quality technical and skilled talents with comprehensive development; taking“education policy”as the basis,“five-education integration”as the core,“common action”as the support, and“type of characteristics”as the goal, the training model of “five-education integration”for vocational education in the new era is built; a new system of“five-education integration”led by building moral education, a new mechanism of“five-education integration”with optimized evaluation methods, a new ecology of“five-education integration”with joint social action, a new pattern of“five-education integration”with multiple collaborative education, and a new dynamic of“five-education integration”with student self-management are as starting points to design the action direction.

Key words? vocational education; five-education integration; talent cultivation model; rnoral education Author? Sun Yan, lecturer of Chongqing Open University/Chongqing Technology and Business Institute (Chongqing 401520); Nan Xuguang, professor of Chongqing Open University/Chongqing Technology and Business Institute