公眾參與下鄉村空間設計實踐研究

李福升 唐紅

摘要:文章通過引導公眾參與設計,將村民意愿與規劃設計結合起來,同時將設計理論與鄉村特色藝術有機串聯,將村民決議融入設計,提出“宏觀—中觀—微觀”三步走的鄉村規劃設計新模式。以靖遠縣糜灘鎮美麗鄉村建設為例,運用“宏觀—中觀—微觀”鄉村規劃設計模式,結合公眾參與設計理論,注重歷史文脈、重塑鄉村肌理、挖掘特色藝術,針對活動空間、道路空間和生活空間三種空間類型提出優化設計策略。“宏觀—中觀—微觀”鄉村規劃設計模式在糜灘鎮的成功實踐,證明了以公眾參與為主線的鄉村規劃設計策略的可行性,可以為鄉村振興戰略實施提供科學的新路徑,為鄉村規劃設計提供科學的新方法。

關鍵詞:鄉村振興;鄉村空間;規劃設計;公眾參與;美麗鄉村;糜灘鎮

中圖分類號:TU982.29 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2023)05-0-05

黨的二十大報告強調,全面推進鄉村振興,鄉村建設進入新階段。中國經濟高效持續發展,城鄉一體化不斷推進,然而我國的鄉村規劃對鄉村內在發展、鄉土特色和村民主觀需求存在一定程度的忽視,導致鄉村同質化、“千村一面”的現象嚴重,極大地制約了鄉村的發展。鄉村是我國文化的發源地,是社會發展的必要基礎,是我國最廣袤的空間[1-2],也是具有自然、社會、經濟特征的地域綜合體[3]。鄉村發展問題將會是新時期風景園林行業引領人居環境改善與生態資源保護的重要研究領域。風景園林學科具有多重特征屬性,可以最大限度地發揮鄉村與自然、精神文化和生活環境相結合的特點,提升生活、生態、生產的“三生”空間環境質量,促進鄉村可持續發展,有效推進鄉村振興事業[4]。

1 鄉村空間規劃設計發展的問題

1.1 鄉村空間規劃問題

目前我國鄉村的規劃設計內容包括產業布局、節點空間、道路系統、村莊風貌等方面,由于規劃調研周期短,鄉村建設散點而雜亂,空間定義不突出[5]。同時大多設計內容為概括性文字,公眾及當地政府無法深刻領悟其內涵,因此規劃流于形式。規劃方案與實施建設脫節的另一個重要原因是公眾對建設實施不認可,對規劃相關知識了解較少。規劃設計人員的鄉村規劃設計實踐經驗較少,導致村民對規劃內容及意義的認知模糊,自然不會對規劃設計實施給予大力支持,規劃成果只能停留在規劃階段。最終規劃止步于宏觀層面的研究,不能持續跟進中觀、微觀層面,導致出現鄉村特色缺乏、鄉村文化藝術不被發掘而遺失、設計 模板化與形式化等諸多問題。

1.2 農業產業融合規劃的弊端

隨著科學技術的不斷發展,我國農業現代化技術應運而生[6],農業產量有所提升。鄉村振興戰略指明產業要先行,要求在鄉村規劃設計中充分考慮產業規劃,通過合理布局,將第一、第二、第三產業相融合[7]。目前我國鄉村農業產業及帶動的其他產業在規劃設計中多模仿“網紅”發展模式,盲目建設農家樂、采摘園,跟風種植農產品,農業基礎設施不夠完善,發展模式落后單一[8]。在產業規劃中缺少對當地氣候、資源等條件的考察和產業市場的調研,導致出現土地荒置、產量減少、效益低、農戶種植信心下降等問題。

1.3 公眾參與規劃的缺失

我國地域遼闊,環境、氣候類型復雜多樣,因此我國的地域文化具有較大的差異[9],有“十里不同俗,五里不同風”之說。目前鄉村空間規劃設計多采取自上而下的模式,由政府主導,設計師參與設計完成整個建設,公眾參與建設只停留在政策宣傳、抽樣調查等方面,且多在前期完成,后期基本無參與,公眾參與成為宣傳口號[10]。這種規劃方式缺乏對鄉村主體農民需求的關注,導致建設后的空間及設施的使用率低,使用功能與需求不匹配,如很多農作物被歸置到活動廣場,籃球場成為曬谷場與廣場舞區,活動器材荒廢等[11]。

2 鄉村振興背景下公眾參與規劃設計的模式

在鄉村空間規劃設計中,應充分挖掘本土文化。鄉村規劃應有正確的規劃步驟,鄉村規劃中的公眾參與體系可參照城市社區空間更新中居民參與的方式,近年來北京施行的責任規劃師制度就很好地體現了公眾參與[12]。設計人員應融入基層,在設計層面,充分持續地挖掘鄉村發展狀況,掌握公眾真實需求,充分了解本土特色文化并與公眾建立良好的信任關系,促進鄉村“共建、共治、共享”模式發展。

鄉村規劃可以借鑒城市更新設計中公眾參與的成功經驗,公眾參與應持續跟進,避免短暫接觸[13]。公眾參與規劃應與規劃建設步驟環環相扣。規劃設計人員應充分挖掘公眾的需求,在前期調研中通過大量走訪了解公眾需求,了解當地的人文歷史、特色文化、民俗民風等。政府牽頭選取公眾代表共同商討方案,以通俗的語言普及設計新理念和新思想,再次融合公眾意愿。設計后期進行方案公示,采納公眾意見,消除公眾疑慮。建設施工期間,通過組織公眾參與建設,解讀圖紙和完善方案,查漏補缺,防止方案與實際脫節。在后期制訂使用、養護等方案,普及相關知識,由公眾自行維護、管理和使用,確保村莊健康可持續發展,激發空間活力。

以公眾參與為主體的規劃理念,推崇規劃師責任制,以設計人員為有機調和者的鄉村規劃設計模式,是現代中國精神文明建設的重要方式。

3 公眾參與下靖遠縣糜灘鎮規劃設計實踐

3.1 糜灘鎮基本情況

糜灘鎮位于甘肅省白銀市靖遠縣縣城北部,東南以黃河為界,與東灣鎮、烏蘭鎮隔河相望,西南部與劉川、北灣兩鎮接壤,北部與三灘鎮相接。轄區總面積246平方千米,黃河流經23千米。省道247線、糜三公路、縣道331線穿境而過。糜灘鎮現轄8個行政村,下設65個村民小組,共7262戶2.6萬人。該鎮共有耕地3.9萬畝,主要依靠永固渠、恒豐渠兩渠的灌溉,其中自流灌溉耕地1.7萬畝,提灌工程灌溉耕地0.7萬畝,旱地1.5畝;糜灘鎮地勢北高南低,地形較平坦,海拔1450米左右;氣候干燥,年均溫9.2℃,年降雨量240毫米左右,無霜期120天,水資源豐富[14]。2020年農民人均可支配收入為12 500元。糜灘鎮素有“辣椒之鄉”“水稻之鄉”之稱,是靖遠瓜果蔬菜生產基地。著名景觀有“中流砥柱”、佛教寺院“接引寺”、道教道觀“翠云山”、糜灘吊橋和黃河鐵橋。

3.2 糜灘鎮規劃設計

3.2.1 調研摸底

筆者通過走訪和調查問卷這兩種調研方式,充分了解當地的情況和糜灘鎮公眾的基本需求,根據省、市、縣上位規劃對糜灘鎮規劃前期調研進行分部分項調查。

對糜灘鎮8個行政村進行分點調研,了解各村的情況,通過梳理數據分析糜灘鎮各村的人口結構,公眾對公共空間的依戀程度以及在公共空間中的活動行為(見圖1)。

通過前期走訪調研可知,糜灘鎮鄉村歷史悠久、民風淳樸,村莊格局是村民幾百年來自然生存遺留下的智慧產物,鄉村風貌別具一格。但各村莊內建筑復雜多樣,交通道路錯綜復雜且回環性低,公共空間破舊且雜亂,沒有形成體系,村內缺少基礎設施;農業產業較為落后,水稻、玉米、辣椒等為主要作物且產量較低,村民對品種認知不足;第二產業主要為手工小作坊、加工采石場等,未能形成體系;服務業以農家樂、小型商店等為主。村內老齡化嚴重,年輕人普遍外出打工,留守人口以老年人為主。公眾迫切希望通過規劃建設自己生產生活的家園,改善村容村貌。

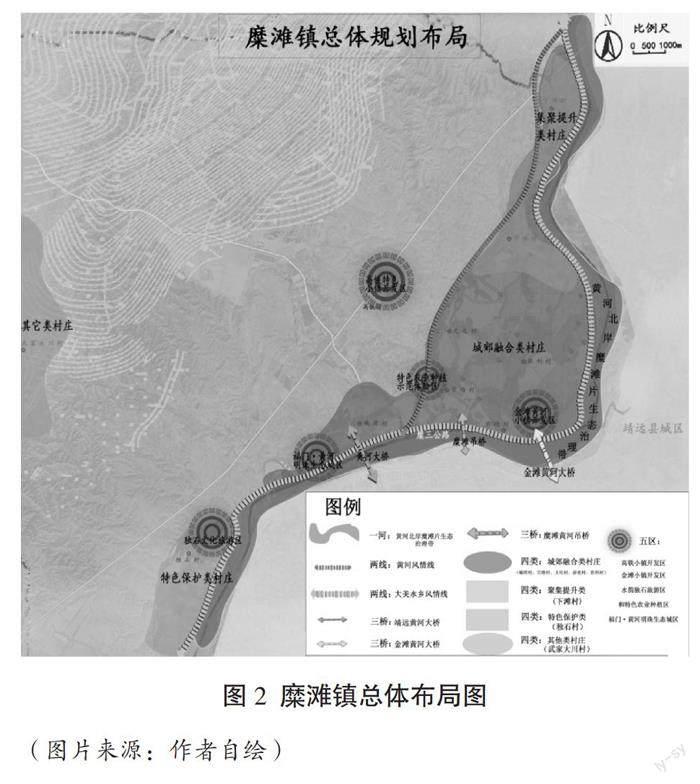

3.2.2 糜灘鎮總體規劃

基于糜灘鎮是縣城北擴主陣地的區位優勢,結合全縣國土空間總體規劃,圍繞鄉村振興戰略要求,根據調研數據分析結果充分考慮各村發展實際和公眾需求,對鄉村進行點、線、面的總體規劃,融入鄉土文化,結合藝術設計理念,形成“鄉路成網—村連村,村口沿岸—展河邊,景點成串—聯成線,鄉游成片—路回環,公共空間—布棋盤”的規劃思路,將糜灘鎮全力打造為“一河兩線三橋四類五區”布局體系(見圖2),全鎮8個村分為集聚提升類村莊、特色保護類村莊、城郊融合類村莊和其他類村莊四個大類[15]。結合各村位置優勢及資源條件進行定位,將官路村、前進村、獨石村打造為鄉村旅游觀光村,將勝利村打造為生態康養休閑村,將下灘村、文化村建設為生態文明小康村,與縣城有機融合。通過完善基礎設施,推進產業融合,走公眾參與、傳承與創新的基礎路線,為公眾創建宜居宜業的美麗家園(見圖3)。從宏觀、中觀角度出發,推進鄉村振興事業,著力打造“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的現代化美麗鄉村[16]。

3.2.3 提供設計“菜單”,引導公眾參與

根據規劃方案選取公共空間及建設內容,根據公眾需求制定設計“菜單”,再由公眾參與挑選出最終建設內容。以糜灘鎮官路村、前進村、下灘村的基礎設施完善為例,將基礎設施模型制作成圖表“菜單”,將各個模型的特性、材質、適用性等一一對應,為公眾進行講解,正確引導公眾選取各個基礎設施模型及后期安裝、管理和使用,有效解決了此前村莊基礎設施差、基礎設施荒廢或者不匹配需求等問題,為村民選擇符合當地文化的公共基礎設施。例如,針對墻面設計,通過投票公示選取最優元素,再完善內容與形式,做出最終設計方案,以青磚飾面作墻裙,以白墻掛瓦的形式為主,部分墻面彩繪歷史文化、衛生健康、政策宣傳等內容,要聯合公眾挖掘當地特色藝術內容,借助公眾力量共同完成墻面彩繪。在全鎮統一的形式下,做到一村一風格,形成村落整潔的新面貌。

以糜灘鎮前進村夜市廣場設計為例,其位于靖遠縣城黃河北岸,由黃河吊橋相連接,是糜灘鎮和靖遠縣城的交匯處。走訪公眾發現,傍晚有縣城居民到此散步鍛煉,部分村民會販賣自產農產品,縣城居民對其有較高認可度,可通過改造原休憩廣場,設計出具有當地特色,便于居民和村民相互交流的場所。夜市廣場主要依托黃河吊橋進行設計,將橋洞西面作為生態停車場,東面作為夜市攤位和娛樂健身場所,通過引導村民選擇攤位形式和燈光效果等進行規劃設計,將前進村夜市廣場打造為“一軸兩線”的分布形式,使其成為動靜結合、充分為公眾后期自行使用考慮、宜業宜游的多功能空間(見圖4)。

下灘村作為糜灘鎮人口大村,根據實地考察與走訪調研可知,村莊人口密集、公共空間較少、衛生風貌差、村民對村容現狀不滿,與公眾協商選址和敲定建設內容后,對村莊進行規劃設計。以下灘村入口花園設計為例,通過分析公眾意愿和了解村莊歷史文化背景,結合實地考察,主要進行入口村標識設計和原永固渠風貌提升。村標識設計涵蓋村莊產業介紹、村史村風等內容,能讓公眾更直觀地感受環境。在設計過程中,每個設計細節內容都制定模型“菜單”以供公眾參與,從鋪裝選材到植物配置均以本土品類為主,充分發揮村民在本次設計中的關鍵作用(見圖5)。

3.3 共同構建糜灘水鄉農業共同體

本次設計實踐通過走訪調研,引導公眾全面參與鄉村建設,將糜灘鎮各村打造成富有活力的現代鄉村。當前,城市不斷向周邊區域延伸,糜灘鎮與靖遠縣城隔黃河相望,受城鄉快速發展的影響是不言而喻的,在鄉村規劃設計中,產業融合是重點。

根據糜灘鎮農業發展歷史,村民不斷利用黃河水滋養農業,鄉村農業形成了黃河灌區和坪上旱區兩部分,黃河灌區主要種植水稻、玉米等作物,坪上旱區主要種植辣椒、旱地西瓜和甜瓜等作物。當地農業發展較為滯后,雖然辣椒和水稻種植產量高,但未形成可觀的銷售市場,導致農民信心不強,管理不到位,產量下降。通過公眾參與的產業規劃設計,決定農業產業發展以水稻、辣椒種植為主,玉米等其他蔬菜瓜果種植為輔,且融入農業景觀和采摘等服務業的發展模式,著力打造糜灘水稻、辣椒等地方特色產品。

通過融入農業景觀,打造稻田體驗園,分析氣候條件,科學選種育種,悉心引導公眾進行科學種植和管理,促進農旅融合發展。旱區通過以工帶農的發展模式,結合當地特色環境,利用自然資源,在不影響農作的條件下將豐富的太陽能轉換成可利用的電能,大力發展設施農業與光伏發電設施一體化,根據地形、作物要求等條件,在溫室大棚上安裝光伏發電板,為農業發展增添新模式,規劃增設辣椒加工廠,形成便利的交易市場。要嚴格保護基本農田,對一般農田進行功能的合理利用,積極推廣新技術,整治撂荒地,發展生產景觀模式,集約利用土地,保證多元產業融合穩定發展[17]。

4 結語

鄉村擁有最廣闊的發展空間和建設前景,在鄉村建設過程中要繼承,更要不斷創新,才可以摸索出更全面和更適合鄉村發展的路線,才能將鄉村建設成生態宜居、環境優美的生產生活場所。要不斷探索充實鄉村規劃理論體系,建立健全鄉村規劃制度體系。鄉村是社會發展的基礎,全面推進鄉村振興是我國社會不斷發展的重要動力。鄉村是我國最廣袤的空間,是生態環境的保育者,是中華文化的源泉,是人民情感的寄托。在鄉村,農民是生產生活的主體,鄉村建設離不開農民。只有深入了解公眾的鄉村建設,才真正符合鄉村的發展,才是富有活力的鄉村發展路線。本文以靖遠縣糜灘鎮鄉村規劃設計實踐為例,將村民意愿與規劃設計合理聯系,通過“宏觀—中觀—微觀”三步走的鄉村規劃設計新模式,推進糜灘鎮的鄉村振興工作,為我國鄉村振興戰略的落實提供參考。

參考文獻:

[1] 喬丹.山東省城郊型鄉村公共空間重構策略研究[D].濟南:山東建筑大學,2018.

[2] 樊漓,寧艷,徐瑾.鄉村植物景觀營造中的公眾參與體系初建[J].城市建筑,2021,18(32):178-181.

[3] 趙凱茜,吳桐,姚朋.風景園林學助推鄉村振興的途徑與策略[J].規劃師,2019,35(11):32-37.

[4] 彭莉妮.高職“鄉村營建”人才培養實踐研究:以湖南城建職業技術學院建筑設計技術專業群為例[J].科教文匯,2021(12):123-126.

[5] 陳鈺淳.城郊型美麗鄉村政策執行研究[D].汕頭:汕頭大學,2021.

[6] 汪鵬.加強工民建工程控制技術管理的對策分析[J].科技風,2013(8):257.

[7] 呂宙,戚人杰.基于鄉村振興背景的村莊規劃設計策略探索:以龍山縣尖巖村規劃設計為例[J].家具與室內裝飾,2022,29(5):130-134.

[8] 吳愷華.鄉村振興戰略背景下蘇北鄉村人居環境評價與優化策略研究[D].蘇州:蘇州科技大學,2019.

[9] 何艷林,楊普,衛紅.基于村民需求的鄉村公共空間優化策略研究[J].家具與室內裝飾,2020(3):46-48.

[10] 馬力,李智博.基于“內生式”發展理念的村莊設計策略探索[J].國土與自然資源研究,2022(5):83-85.

[11] 葛暉.用虛擬現實技術(VR)引導大別山古村落景觀適應性設計:以河南信陽8個古村落為例[J].藝術與設計(理論版),2022,2(1):128-130.

[12] 郭雙嘉.鄉村振興視角下鄉村規劃村民參與制度保障研究[D].武漢:華中農業大學,2021.

[13] 李小雨,曹闊庭.基于城市設計理念的村莊規劃策略研究:以長垣縣官路西村規劃為例[C]//2020/2021中國城市規劃年會暨2021中國城市規劃學術季. 2021.

[14] 王興婧,喬娟,耿甜甜,等.糜灘鄉辣椒種植業發展研究:基于甘肅省靖遠縣糜灘鄉下灘村農戶的調查[J].中國集體經濟,2019(34):34-36.

[15] 陳小卉,閭海.國土空間規劃體系建構下鄉村空間規劃探索:以江蘇為例[J].城市規劃學刊,2021(1):74-81.

[16] 郭金雨.貴州樓納村公共空間更新改造設計研究[D].沈陽:沈陽建筑大學,2020.

[17] 張鶴嚴.風景園林學助推鄉村振興的途徑與策略[J].城市建設理論研究(電子版),2020(9):61.

作者簡介:李福升(1997—),男,甘肅甘谷人,碩士在讀,研究方向:風景園林規劃與設計。

唐紅(1960—),女,山東陽谷人,博士,副教授,系本文通訊作者,研究方向:風景園林景觀設計及觀賞植物培育。