近代文章學的一種路徑:吳闿生《孟子文法讀本》的評點體系

王芷晨

清末民初,張裕釗(1823—1894)、吳汝綸(1840—1903)二人的弟子構成了此期傳承桐城派的主力,其中又大致以吳闿生(1877—?)、姚永樸(1861—1939)為中心形成了兩個群體——即“桐城后學”這一流風余韻①參見石珂:《桐城末學的群體構成與唐宋古文接受》,《安徽大學學報(哲學社會科學版)》2011年第6期。。兼得中西教育的吳闿生,一生致力于古文翻譯西方新知的實踐,同時有多部從文法角度進入“中學”的著作,《孟子評點》(今流傳本為高步瀛集解、吳闿生評點《孟子文法讀本》,1922年排印本)便是其中很有特點的一次實踐:作者在繼承桐城家法的同時,也邁出了走出桐城傳統的步伐和近代文章學的一種路徑。

一、桐城后學對《孟子》研究范式的重構

在經部具有神圣地位的歷史時段中,強調六經具有文學性的部分學者,往往能夠通過建構“文本于經”的觀念,來使文學通過依附經學而獲得崇高地位。在桐城派初創與中興時期,方苞由《左傳》揣摩古文義法,姚鼐《古文辭類纂》從六經中發現文體源頭,曾國藩編《經史百家雜鈔》,“每類必以六經冠其端”②曾國藩:《經史百家雜鈔》“題語”,徐中玉主編:《中國近代文學大系文學理論集》,上海:上海書店出版社1994年版,第406頁。,又在《四象古文》中選入眾多的六經之文,都貫穿著“文本于經”的思想。

時至晚清,西方新知瓦解了傳統經典的神圣性,儒家經典回落于諸子之間,而傳統經部亦漸被劃入歷史文獻范疇。在新的知識等級秩序下,文學獲得了自邊緣向中心游動的機遇與通道。于是衰微的經學又得以借文學領域暫獲棲居。在這種時代氛圍和流派傳統中,“文本六經”的論斷漸漸演進成了“六經皆文”的觀念。在桐城派中涌現出大量以六經文學性為特色與主腦的研究著作,舉其要者,如方宗誠《論文章本原》《春秋左傳文法讀本》、馬其昶《毛詩學》、姚永概《左傳選讀》《左傳講義》、吳闿生《詩意會通》《左傳文法讀本》《左傳微》等,儼然形成了對諸經文法進行重點分析的一種研究新范式。

位列經部的《孟子》,其文學成就長期為思想史上的地位所掩蓋。盡管明代開始經學就有走向文學的趨勢,例如陳深《孟子評點》、馮夢龍《孟子指月》及托名蘇洵的《蘇批孟子》等即為這類著作。只是因科考之故,世人于《孟子》仍重經義而輕文辭。清代也存在將從文學層面研究“經”視作“褻經”的觀點,同時,對《孟子》文法的研究興趣有逐漸濃厚起來的趨勢:康乾以降,有王源《文章練要·孟子評》、王又樸《孟子讀法》、周人麒《孟子讀法附記》、趙承謨《孟子文評》、牛運震《孟子論文》、康浚《孟子文說》等相繼刊刻出版。到晚清民初,由于西學及新文化運動的沖擊,以文學的眼光看待《孟子》更一躍成為主流①參見潘務正:《晚清民初桐城派的〈孟子〉文法研究》,《文學遺產》2019年第5期。。

從文法這一角度去研讀經史子部,是存在限制的。換言之,并非所有經典都具有能夠被文法解剖刀分析的“耐受度”。從桐城派編纂的文章選本來看,偏重議論的文體資源相對較少,而在西方新知體系中這卻恰是比較重要的文類。以議論說理見長的《孟子》提供了將中學向新學引渡的津口,在這個意義上,《孟子》備受近代文章學家的青睞。

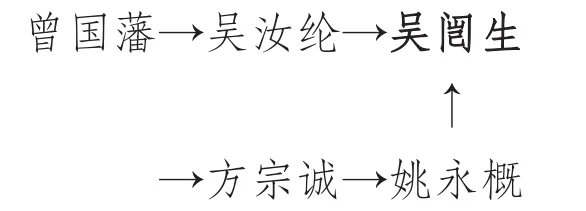

清末民初,以文(章)學的眼光看待《孟子》一躍成為主流,桐城派內部就存在這樣一條對孟子文法進行研究的師承脈絡與家法傳統——早在曾國藩那里,作為經典的《孟子》之文就被大量編入了古文選本之中,曾國藩從文學角度對《孟子》一書給予了價值重構,而此舉為其后的桐城派所接受。

方宗誠受知于曾國藩,他所編選的《論文章本原·孟子》②最早為《柏堂遺書》本,刊于1878年。中亦認為《孟子》于文、道層面均無可挑剔,此與曾國藩的觀點就極為相似。桐城后學中對《孟子》一書文法的評點研究,除本文著重討論的《孟子文法讀本》外,還有姚永概的《孟子講義》,后者約成書于1916年,為姚在北京正志中學任教時所用的講義。姚永概為方宗誠的弟子,17歲聽其講授《孟子》,《孟子講義》中也多處引用了方的言論。此外,范當世、徐樹錚等人的觀點也被選取,此二人同為派中之人,可見清末民初桐城派普遍重視此書的文學價值。

對儒家經典的文法進行研究這一范式不僅是中后期的桐城派內部共享的學術上的歸趣,同時它還被寄予了保存不斷被“西學”傾軋的“中學”的期待:西學知識需要靠文章來翻譯、研究與教育,換言之,引入西學的載體仍然須得是中學之文章,當桐城后學讀解《孟子》等儒家經典的議論說理之法,就攜帶有著這樣的當下指向性。吳汝綸在給弟子賀濤的信(1901)中曾言:“西學當世急務,不可不講;中學則以文為主”③吳汝綸:《與賀松坡》,《吳汝綸尺牘》,合肥:黃山書社1990年版,第240頁。,賀濤也曾嘆曰“文章,天下公器;自今日觀之,已為吾師家事”④轉引自錢基博:《現代中國文學史》,上海:上海書店出版社2007年版,第29頁。。兼得中西教育的吳闿生,一生致力于以古文翻譯西方新知的實踐,同時有多部從文法角度進入“中學”的著作,想來這也是延續自其父其師的、認為唯文章學將來可寓存中學的信念與使命感。

二、吳闿生《孟子文法讀本》的創見

清末民初,張裕釗、吳汝綸二人的弟子構成了此期傳承桐城派的主力,其中又大致以吳闿生、姚永樸為中心形成了兩個群體——即“桐城后學”這一流風余韻,就對《孟子》一書的研究而言,也呈現出桐城派后期內部眾聲喧嘩之勢。

吳闿生著有《孟子評點》,姚永概著有《孟子講義》。從師承來看,吳闿生父汝綸為曾門弟子,闿生又受業于姚永概,此外,姚永概為方宗誠弟子,17歲即聽其講授《孟子》,交游與師承關系圖示即為:

從成書時間來看,《孟子評點》較早出世,根據高步瀛跋中所述①高步瀛《孟子文法讀本跋》云:“民國元年,余讀吳子辟疆《孟子評點》而喜之,以為勝于劉海峰本,因雜取諸家之注綴于其后。”(高步瀛集解、吳闿生評點:《孟子文法讀本》卷七,1922年排印本,第26b頁)。,可知其成書于在1911年或之前,《孟子講義》則約正在1916年前后,其為姚永概在正志中學任教時所編。作為師輩的姚永概所著的《孟子講義》是一本集大成之作,其以闡述義理、講解文法見長。該講義引述清人及近人著述時,大多在桐城派范圍之內,有學者統計過書中引述桐城諸子的次數,計為劉大櫆26次,方宗誠20次,“方氏”13次,吳闿生9次,徐樹錚5次,范當世3次,高步瀛1次②參見徐雁平:《批點本的內部流通與桐城派的發展》,《文學遺產》2012年第1期。。其中,桐城派后學皆遵循重“辭”的目的是為了通達背后的“意”這一學術傳統,《孟子講義》開篇即強調了這條家法:“言有物”與“言有序”是圣賢立言的準則。

《孟子講義》注評系統的特點和貢獻在于,姚永概是以自己的識力與體味,對前輩或時賢積累的成果進行組合,在眾聲喧嘩中歸整出一種解釋,而其目的在于彌合裂縫,強化共識。以《孟子講義》及其所引的桐城諸家為參照系,會發現吳闿生的文法評點在承續傳統之外,有自己鮮明的特色。簡言之,姚永概重點突出的是孟子行文使用了諸多筆法使得文章時有“變調”,文不“板滯”。例如姚永概常有總結語曰:“行文之道必奇偶咸備,而后為工”“行文之法,有正面有反面……行文長短不齊、參差取勢之法”③姚永概:《孟子講義》,合肥:黃山書社2014年版,第19、5頁。等等,文思神妙不易用文字來捕捉,加之講“文法”最后一定都會回歸對“義理”的闡釋,所以面面俱到但又點到為止、無所偏向。反觀吳闿生對《孟子》行文的評點則沒有四平八穩的感覺,這種鮮明的特質,或許與他對于“逆接”“逆筆”“逆勢”等“逆字輩”筆法的充分聚焦有關。

(一)“挺接”與“逆接”的配合

“挺接”與“逆接”是《孟子文法》中構成對舉的接法,欲理解“逆接”,先析言“挺接”。挺,即直也,“挺接”即謂無過渡句而突然直接上文。

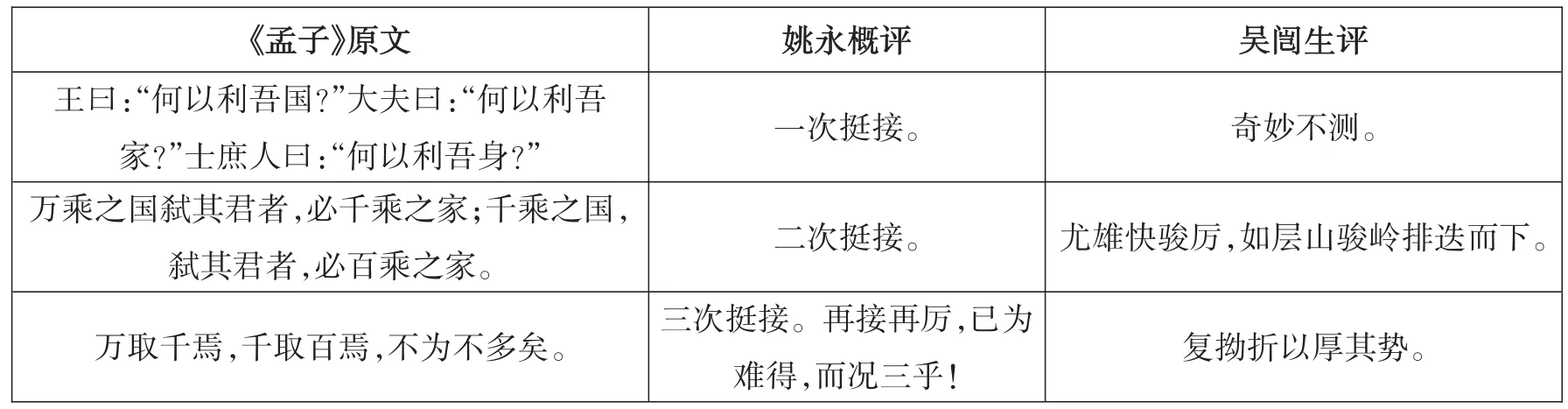

如梁惠王章句的第一篇,姚永概的《孟子講義》三次歸納出“挺接”的行文節點,在《孟子文法讀本》同樣也有吳闿生的評點,據此對讀可知,“挺接”帶來的閱讀效果還伴隨有“奇妙不測”“雄快駿厲”和“厚勢”的情感與審美體驗(見下表)④表格引文分別出自姚永概:《孟子講義》,合肥:黃山書社2014年版,第3頁;高步瀛集解、吳闿生評點:《孟子文法讀本卷1》,1922年排印本,第1 a、b頁。。

表1 吳闿生與姚永概批文對讀一例

此外,表中姚永概一欄所示的第三次“挺接”,在吳闿生的體系中被判定為了一次“拗折”。這說明,其實筆法的判斷不僅依賴于行文的義理邏輯,同時也依賴于閱讀心理和情感效應,故而具有主觀性。涉及“挺接”法時,吳闿生評點中攜有的副詞說明他個人對于“挺接”的接受、理解和判定,則是更偏向其能夠帶來的“突然”與“勁峭”的審美效果。

“逆接”作為“挺接”的對照組,它所揭示的文法是:在段落銜接中后段以反前段之意的方式來承接前段,往往使得前后段之間呈現轉折關系,它反映的是一種依賴逆向思維的行文藝術。如離婁章句中的一篇開首為“天下大悅而將歸己,視天下悅而歸己,猶草芥也,惟舜為然”。吳闿生批點曰“起句突然而來,奇橫無匹,再用逆接以如此雄駭之勢一句撇卻,尤為振古奇觀”①高步瀛集解、吳闿生評點:《孟子文法讀本》卷3,1922年排印本,第10a、18a、b、18b、7a-11b、5a、10a-10b頁。。“逆接”的要點在于以雄駭之勢“撇卻”上文,從而“逆接得勢”,最終獲得了使“極常之理說來極奇”的說服效果。

(二)“逆筆”與“逆勢”的不同

“逆”是常見的書法技法,指的是從行筆相反方向凌空迅疾落下,然后急轉向原方向行筆,使筆形起處圓潤。有如出拳前的回縮再出擊和揮鞭時的先揚起再下落,“逆”貴在蓄勢。鏡鑒入行文,則會衍生出諸多“逆”字輩,除了上文提到的“逆接”,還有“逆筆”與“逆勢”。這是《孟子文法讀本》中一組使用頻率較高且常相互搭配出現的批點術語。

舉例來說(“【】”內為吳闿生的評點):“是故君子有終身之憂,無一朝之患也。乃若所憂則有之【再用逆筆】:舜,人也;我,亦人也。舜為法于天下,可傳于后世,我由未免為鄉人也,是則可憂也。憂之如何?如舜而已矣。若夫君子所患則亡矣。非仁無為也【逆接得勢】,非禮無行也。如有一朝之患,則君子不患矣。”②高步瀛集解、吳闿生評點:《孟子文法讀本》卷3,1922年排印本,第10a、18a、b、18b、7a-11b、5a、10a-10b頁。

“逆接”是“常理倒入”的方式。如下圖所示:上文剛剛說完:“有了憂慮怎么辦呢?盡力向舜學習罷了”,下面承接的意思按常理來說應是下圖中最高處的一句最表達的意思,即“(這樣做,就可以使得)即使有突發的憂患,君子也不以為痛苦了”。但從行文順序來看,這句承接上文而來的主題句卻被放在了最后。“逆勢”法在《孟子文法讀本》中還有一些解釋:“這三段:突然而起,峭折勁絕,凡用筆突然而起皆善于作逆勢者”③高步瀛集解、吳闿生評點:《孟子文法讀本》卷3,1922年排印本,第10a、18a、b、18b、7a-11b、5a、10a-10b頁。;“常理倒入……全取逆勢,直至殺末而全篇之意始明”④高步瀛集解、吳闿生評點:《孟子文法讀本》卷3,1922年排印本,第10a、18a、b、18b、7a-11b、5a、10a-10b頁。;“起用逆勢,未言自暴自棄之由,直從自暴句起,然后再申釋之,便是逆”⑤高步瀛集解、吳闿生評點:《孟子文法讀本》卷3,1922年排印本,第10a、18a、b、18b、7a-11b、5a、10a-10b頁。;“章法全用逆勢,有貴于己者止虛拍入,后始藉釋詩語明之”⑥高步瀛集解、吳闿生評點:《孟子文法讀本》卷3,1922年排印本,第10a、18a、b、18b、7a-11b、5a、10a-10b頁。。所以“逆勢”的形態是:所述之理句句倒入,由果入因、由末至本。

圖1 文本的推理形態與“逆勢”效果

而“乃若所憂則有之”這句是“逆筆”而非“逆勢”,因為它駁倒了人們對于謙謙君子不會惶惶的固有印象,這是從反常之理來說,而非常理倒入。逆筆利用了真理常常反常的規律和趣味感。滕文公章句中“充仲子之操,則蚓而后可者也”句,吳闿生評道:“奇語突接,令人不解,所謂至后半始敘明之章法,前虛后實亦用逆筆之妙也。”這里的虛處指的其實是用“遠取癖”的方式來說理,即橫空而來地將推廣仲子之廉潔一事與使人變成蚯蚓一事之間建立反常的聯系后,再通過下文的論述落實風馬牛不相及的二者之間存在的深層的相似性,而孟子對仲子的評價也是經歷了欲抑先揚的波折。正是通過吳闿生對孟子文法中“逆筆”的標示,讀者被引導著去關注人間世相發展的曲折性和復雜性,從行文的“反常”里探索光明的義理,于“奇中顯正”。

這些例子使我們知道,“逆勢”雖然同“逆筆”一樣往往令人“不測”,文氣由此不平、文勢于此生波,但它與“逆筆”原理卻不同——“逆勢”是通過調整敘事說理之順序使得“常理倒入”。文似看山不喜平,“逆勢”“逆筆”與“順筆”,“挺接”與“逆接”等筆法的交替使用,使得孟子之文造意詼詭,雄奇瑰偉。

三、救“氣清體潔”流于“平直淺近”之弊

盡管桐城派學者之間有家法傳統、血緣地緣的維系,但內部仍然有眾聲喧嘩之態。有學者就曾將桐城后學劃分為兩個群體,分別以吳闿生和姚永樸為中心①參見石珂:《桐城末學的群體構成與唐宋古文接受》,《安徽大學學報(哲學社會科學版)》2011年第6期。。前者在唐宋古文接受上貶低其價值,文宗三代,崇尚雄奇瑰偉的文風;而后者則堅守唐宋古文的津梁作用,堅守桐城家法,主張學習唐宋文,維護唐宋八大家的地位,認為“氣清體潔”而后方求奇崛生波。

吳闿生之父吳汝綸曾有如下論述:“桐城諸老,氣清體潔,海內所宗,獨雄奇瑰偉之境尚少。蓋韓公得揚、馬之長,字字造出奇崛。歐陽公變為平易,而奇崛乃在平易之中。后儒但能平易,不能奇崛,則才氣薄弱,不能復振,此一失也。”②吳汝綸:《與姚仲實》,賈文昭編:《桐城派文論選》,北京:中華書局2008年版,第398頁。指出了桐城派“文能平易,不能奇崛”的缺點。而吳闿生在其《桐城吳氏文法教科書》(1904年成書)中未選一篇唐宋古文,且評點流露出對唐宋八大家之古文持直接的貶抑態度:“用意俶詭最是史公勝處,后人鮮能悟其妙者。八家之徒,竊得一二形似,皆足以名世矣。凡文字專就正面鋪敘,無可發揮,以詭憤蕩譎出之,其精彩乃百倍生動,而趣味亦益淵永也。”③吳闿生:《史記贊序》,《桐城吳氏文法教科書》,上海:文明書局1909年鉛印本。在另一選本《國文教范》(1913年成書)中,吳闿生對唐宋八大家古文的評價也不高,同時還強調了宋代古文轉向“平直淺近”具有的不良影響:“夫為文不能涵泳微意,則詞盡意而與之盡,平直淺近復何蘊藉之可言乎。此至唐以后文章之所以日衰而高尚理想之不復存在也,豈小失去哉?”④吳闿生:《送董邵南游河北序》案語,吳闿生、高步瀛:《國文教范》下編,京師國群鑄一社1913年石印本。吳闿生不滿于時下將“氣清體潔”實踐成“平直淺近”之文的文壇,力求遠追三代的奇崛生波、氣韻沉厚的高古文風,反映于《孟子文法讀本》等批點著作中,即是對“逆字輩”筆法的空前重視。

盡管曾國藩之后就有“文宗三代”而貶抑唐宋古文的傾向,但在桐城派中后期的學者中,像吳闿生這樣明確提出該觀點、不固守桐城家法的則不多見。將《孟子文法讀本》與姚永概的《孟子講義》對讀,也會發現吳闿生不少在其他方面游離于桐城家法的蹤跡,但這并非本文主腦,暫按不表。

四、符號化的批點法

孟子之文“奇崛生波”的說理美學用文字表達會有冗長之弊,事實上,盤桓的文氣等文之精處也很難用線性的文字來表述清楚。脫胎自時文的圈點而有所發展的是《孟子文法讀本》的符號化評點體系,該符號系統由字下橫杠(“|”)、字右三角形(“△”)、字右實心點(“·”)和字右空心圈(“○”)組成。

字下橫杠(“|”)用來給每篇分節,以便于梳理義理和文法。如梁惠王章句的第三篇用此符號將該篇截為兩節,與之配合的眉批提示這兩節,前半“斂鋒”“如不欲露”,而后半則“光焰迸出”,構成“一抑一揚”之勢,使“文字亦臻極詣矣”。

字右三角形(“△”)一般用來標識關鍵字詞,可與字下橫杠(“|”)配合,在各節中標識出伏脈與線索。例如梁惠王章句中“保民而王,莫之能御也”句,即在保民二字字右分別加點三角形,配合眉批道:“保民二字是全章綱領,直注章末,一意貫串”,“注”與“貫串”即是類“草蛇灰線”之意。該篇下文還有三處“不忍”加點三角,并批“‘不忍’二字生波”,“生波”亦有層層迭迭、不絕如縷的暗示之效。這一符號能夠將孟子行文的嚴密章法直觀地標記出來,跳躍可見的字右三角形(“△”)代表著文脈的隱約不斷,文勢的積蓄千里。

字右實心點(“·”)和字右空心圈(“○”)則往往交替配合使用,這就能夠表達更復雜的含義,例如虛實、提落等等。相較而言“空心圈”在吳闿生的符號體系里重要程度更高,空心圈(“○”)標識的句子夾雜在實心點(“·”)標識的句子中,配合眉批可知這是重中之重。吳闿生觀察到“主意至篇末始見乃孟子常法”,而他所標識的空心圈(“○”)也多半出現在篇末,還有就是文內的“精神倍現”之處。此類例子,俯拾皆是,讀者可翻看自驗。

總之,“評”與“點”的共同配合使得吳闿生在《孟子》中提純出的文章理想得到了精準的直觀化。而有點無評處在《孟子文法讀本》中也很多,更說明了“圈點”之法同樣具有“不著一字,盡得風流”之神妙。

結 語

無論是對“逆字輩”筆法的空前關注,還是符號化評點系統里所揭示出的文之波瀾與伏脈,都說明吳闿生對于用人為造勢制奇的文法來營造雄奇瑰偉之境有高度評價,那這樣的文章理想是否違背了桐城派強調“氣清體潔”的文體意識傳統呢?

筆者認為,《孟子文法讀本》其實揭示了一條平衡二者之道:因為所謂“奇崛生波”之法本是為了文氣與文勢能夠力追三代,而非囿于煉字與文辭,在這個層面上,“氣清體潔”與“奇崛生波”本就不矛盾。另一方面,“氣清體潔”并不意味著一定就無奇崛詼詭的文勢,只是后世文章家沒有學到平易之文亦可奇崛的精處,而流于“平直淺近”。《孟子文法讀本》對“逆”字輩筆法的重視與其符號化的批點之法,向后學展現出了孟子能于平易語體中見奇崛道理、于“奇中顯正”的行文之道。