成果導向理念下新聞采寫課程思政的教學策略探析

黃璀

[摘要]課程思政是將思政元素融入課程教學的全過程,是落實立德樹人根本任務的重要路徑。文章從成果導向理念出發,結合新聞采寫課程的特點和人才培養的目標,從明確教學目標、豐富教學內容、優化教學方式和完善教學評價四個方面,探究新聞采寫課程思政的有效路徑,以期為新聞傳播相關課程的思政教學提供參考。

[關鍵詞]成果導向;課程思政;新聞采寫課程;教學策略

2016年12月,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上指出:“要用好課堂教學這個主渠道,思想政治理論課要堅持在改進中加強,提升思想政治教育親和力和針對性,滿足學生成長發展需求和期待,其他各門課都要守好一段渠、種好責任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應。”[1]這為高校思想政治工作提供了根本遵循,指明了前進方向。2020年6月,教育部印發《高等學校課程思政建設指導綱要》,明確提出要“把思想政治教育貫穿人才培養體系,全面推進高校課程思政建設,發揮好每門課程的育人作用,提高高校人才培養質量”,其中,對如何科學設計課程思政教學體系提出“要堅持學生中心、產出導向、持續改進”的原則[2]。這為專業課程挖掘思政元素、融入教學內容、完善評價體系提供了實踐路徑。

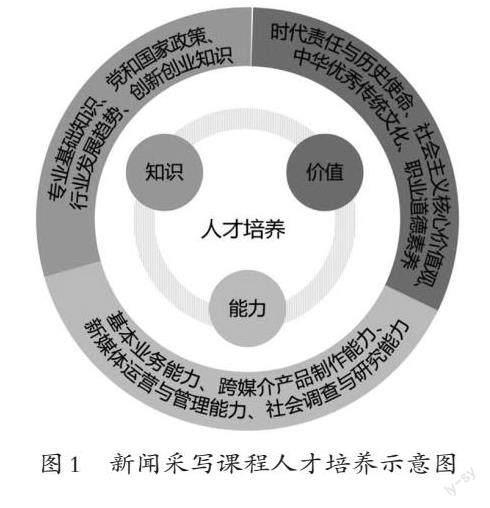

《新聞傳播學類教學質量國家標準》對新聞傳播學類專業人才培養目標的描述為:培養堅持馬克思主義新聞觀,堅持正確政治立場和方向,具有全媒體新聞傳播知識和能力的應用型、復合型、創新型人才,以及具有全球視野和跨文化傳播能力的國際新聞傳播人才。新聞傳播學類專業具有較強的政治性和實踐性,要求課程教師在教學中必須堅持以馬克思主義為指導,強調以學生為中心,在教學實踐中突出成果導向,提升學生的綜合應用能力。作為網絡與新媒體專業的實踐應用型課程,新聞采寫課程的教學要始終貫穿馬克思主義新聞觀,以專業基礎知識、黨和國家政策、行業發展趨勢、創新創業知識等為核心構建課程知識體系,以基本業務能力、跨媒介產品制作能力、新媒體運營與管理能力、社會調查與研究能力等為核心構建課程能力體系,以時代責任與歷史使命、社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化、職業道德素養等為核心構建課程價值體系。新聞采寫課程應將知識學習、能力培養與價值塑造融為一體,從而為黨和國家培養更多德才兼備的高素質人才(如圖1所示)。

一、成果導向理念的內涵

成果導向教育(Outcome-Based Education,簡稱OBE)又稱目標導向教育、能力導向教育,由美國學者Spady于1981年提出,其主旨為課程教師以培養目標為導向來設計課程體系,形成一定的教學模式,從而實現從教師中心向學生中心的轉變,強調的是對學生能力的培養[3]。在成果導向教育中,課程教師注重對學生學習的成果產出進行分析,反向設計學生的能力指標,強調以預期學習成果為導向來組織、實施和評價教學,從而提高教學質量[4]。在這個過程中,課程教師需要關注以下幾個問題:通過課程教學希望學生獲得什么樣的學習成果?如何按照學生實際情況重構教學內容?如何通過恰當的教學方法幫助學生取得這些學習成果?用什么樣的評價標準來衡量這些學習成果?對成果導向理念,課程教師主要在預期成果、教學內容、教學方式、成果評估這四個方面加以應用。

成果導向理念將“以教師為中心”轉變為“以學生為中心”,將關注“教師教得怎么樣”轉變為關注“學生學得怎么樣”。這種教學理念的轉變,更加契合時代發展對培養應用型人才的要求。

二、新聞采寫課程融入思政元素的必要性

新聞采寫課程是網絡與新媒體專業的一門學科基礎必修課程,學生在掌握新聞采寫基本規律的基礎上要進行大量的采寫實踐,把書本上的知識轉變為實踐能力,并能夠針對不同傳播媒介的特點,制作相對應的新聞產品,滿足不同傳播對象的信息需求。新聞傳播對社會發展的重要作用毋庸置疑,新聞信息的上傳下達、新聞輿論的廣泛影響、新聞宣傳的鼓動號召等都有賴于新聞傳播的高效有序開展。這就要求新聞傳播從業人員要堅持馬克思主義新聞觀,具備良好的職業道德素養、扎實的新聞傳播基礎知識、極強的實操能力和專業素質。因此,在新聞采寫課程教學中,課程教師應圍繞知識學習、能力培養與價值塑造,培養具有新媒體傳播知識、素養、意識的應用型、復合型、創新型人才。其中,價值塑造是核心,要求課程教師不斷挖掘課程中所蘊含的思想價值和精神內涵,將思政元素有效融入課程教學,在潛移默化中引導學生勇擔時代責任和歷史使命,深刻理解社會主義核心價值觀,自覺弘揚中華優秀傳統文化,不斷提升職業道德素養。

課程教師以成果導向理念為指導,進行新聞采寫課程的課程思政實踐,就是要客觀預估課程思政的學習目標,明確課程思政的具體內容,通過有效的教學手段幫助學生實現這些學習目標,并客觀評價學生所取得的學習成果。在這個過程中,課程教師要扮演好引導者的角色,在學生知識學習、能力培養過程中,幫助學生進行價值塑造,使其成為德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

三、基于成果導向理念的新聞采寫課程思政的教學策略

高校要認真貫徹落實《高等學校課程思政建設指導綱要》,全面推進課程思政建設。對新聞采寫課程思政,課程教師可以基于成果導向理念做好教學設計,明確課程思政要達到的目標,將其融入教學內容中,并不斷完善成果評價體系,從而對課程思政教學目標的達成情況做出客觀評價。具體來看,基于成果導向理念的新聞采寫課程思政的教學策略可以分為明確教學目標、豐富教學內容、優化教學方式、完善評價體系四個環節。

(一)明確教學目標:堅持馬克思主義新聞觀

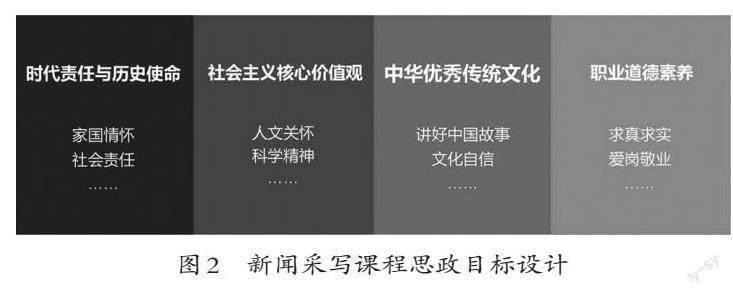

課程教師應結合新聞采寫課程的核心知識內容以及能力培養目標,以馬克思主義新聞觀為指導思想,設計“時代責任與歷史使命”“社會主義核心價值觀”“中華優秀傳統文化”“職業道德素養”四個方面的課程思政目標,每個目標包括“家國情懷”“人文關懷”“講好中國故事”“求真求實”等子目標(如圖2所示),在潛移默化中引導學生堅定理想信念、厚植愛國情懷、提升綜合素質、加強道德修養。

圖2 新聞采寫課程思政目標設計

在教學過程中,課程教師需要將價值塑造、知識學習與能力培養有機結合,讓課程思政目標的落實更具可行性。例如,在講授“新聞寫作規律:在真實性的前提下追求時效”知識點的過程中,課程教師可以幫助學生理解在新媒體迅速發展的時代背景下,追求新聞時效的前提是確保新聞真實,同時結合“媒體多次在網上報道‘金庸死亡的新聞后被證實為虛假報道”的相關案例進行課堂分析,強調在把握真實的前提下追求時效才是新聞專業素養的體現,以引導學生堅持“求真求實”的寫作原則。同時,課程教師可以通過課堂專題討論“如何把握真實性與時效性之間的關系”,提升學生思辨能力;通過后續課程中的實踐項目,讓學生在實踐中深刻把握新聞真實性與時效性之間的關系,從而達到價值塑造、知識學習與能力培養的有機結合。

(二)豐富教學內容:不斷發掘思政元素

高校專業課程要不斷發掘思政元素,豐富課程內容,拓展課程的廣度、深度。在這方面新聞傳播學類專業的課程有著天然優勢。新聞傳播的內容本身就是鮮活生動的,反映時代的變化發展。同時,信息時代下媒體生態發生了翻天覆地的變化,這些變化就是鮮活的案例,可供學生學習參考,以拓展思維、開闊眼界。

在新聞采寫課程思政過程中,課程教師可以深入挖掘新鮮的、典型的新聞報道案例的思政元素。例如,課程教師可以結合第三十一屆中國新聞獎文字消息類一等獎的獲獎作品《湖北新冠肺炎新增病例首次零報告》開展教學,讓學生領悟標題中蘊含的深刻意蘊:讓受眾及時了解到抗疫取得的成就,傳遞出打贏這場疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰的必勝信心。課程教師可以結合第三十一屆中國新聞獎文字消息類二等獎的獲獎作品《我國所有貧困縣全部脫貧》,讓學生了解我國脫貧攻堅取得重大歷史性成就。課程教師可以結合主流媒體對“佩洛西竄訪臺灣”的相關報道,強調在國際事件中搶占輿論制高點的重要性,鼓勵學生不斷提升專業素養,積極投身于新媒體行業,為祖國的新聞傳播事業添磚加瓦。課程教師在新聞報道案例中挖掘的思政元素要緊密結合教學內容,體現深刻性、靈活性、新鮮性的特點。

(三)優化教學方式:線上線下多維度延伸

成果導向理念強調以學生為中心,注重學生學習效果。在新聞采寫課程思政過程中,課程教師除了要豐富課程教學內容,還要采取恰當的教學方法,緊緊圍繞思政目標,引導學生拓展思維、增長見聞。課程教師可以采用翻轉課堂,進行課上課下、線上線下的多維度延伸。

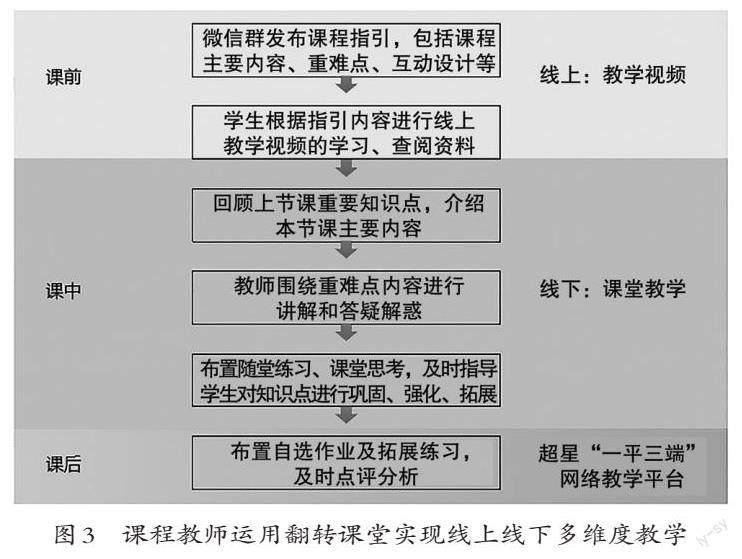

翻轉課堂最主要的特點是對學習時間進行重新分配:學生在課前先通過觀看課程視頻、查閱資料等方式進行自學,提升學習主動性和自覺性;課堂上,課程教師通過課前知識回顧、課堂小測等方式檢查學生自學情況,再通過小組討論、指導學生完成作業等方式檢驗學生實踐能力,把理論學習和實踐應用充分結合,引導學生對重要知識點進行深度思考,鞏固、延伸相關知識[5](如圖3所示)。以“消息寫作”教學為例,學生先通過線上教學視頻自學課程內容,在課堂上向課程教師反饋自學中遇到的問題;課程教師通過課堂模擬訓練,讓學生根據所給新聞線索或素材進行消息寫作,并借助超星“一平三端”網絡教學平臺發布、收集作業,以此高效檢查學生對課程內容的掌握情況。另外,課上的學習還可以延伸到課下。筆者曾組織學生圍繞“疫情”開展新聞采寫訓練,學生與抗疫一線的醫護人員、大學生志愿者等深入交流,被這些抗疫英雄的故事打動,提升了對“偉大抗疫精神”的理解。在這個過程中,教學從課上延伸至課下,從線上延伸至線下,學生的學習效果也從“認知”層面深入到“實踐”層面。

(四)完善教學評價:多種形式、貫穿全程

為了更好地檢驗學生學習成果,評估思政目標完成情況,課程教師可以采取多元的評價方式,通過課前評估、課中評估、課后評估和期末評估,動態分析學生的學習效果,并根據學生的實際學習情況,不斷調整教學內容和教學方法。

課前評估是以問卷的形式調查學生的基本認知和學習預期。例如,筆者在課前圍繞課程性質、寫作體裁、授課形式、作業安排以及預期學習成果等對學生進行學情調查,調查結果顯示,學生普遍接受案例教學這一授課形式,希望能與教師多進行作品評價上的交流互動。課中評估是結合課堂內容開展的各種討論、訓練,如圍繞新聞熱點,學生分組對媒體報道進行分析,選擇其中一篇新聞報道進行

課前分享,可以是傳統媒體新聞報道,也可以是新媒體新聞報道,一方面培養學生對新聞熱點的敏銳性,另一方面檢驗學生的學習能力和專業素養。課后評估是幫助學生拓展形式多樣的課后學習內容,課程教師可以根據課程進度,圍繞重點章節來安排。例如,在學習完緒論這一章節,學生對新聞報道形成基本認知后,筆者布置有關全國兩會報道的作業,讓學生分析和探討全國兩會報道的特點,一方面能夠引導學生關注全國兩會,及時了解國家大政方針,另一方面能夠讓學生活學活用,加深對新聞報道基本概念的認識和理解。期末評估主要包括期末考試、項目實操在內的評估考查,課程教師應將課程評價貫徹教學始終,把形成性評價與終結性評價結合起來,且考查的內容必須包含思政元素。課程教師可以在期末考試中圍繞時政熱點、人文話題等設計論述題,從而評估學生思政目標完成的情況,并根據評估結果不斷調整思政目標,持續豐富思政內容,逐步改進思政形式。

四、結語

以成果導向理念為指導,在新聞采寫課程的教學過程中,課程教師可以通過明確教學目標、豐富教學內容、優化教學方式和完善教學評價等方式,把思政元素融入教學,把價值塑造與知識學習、能力培育有機結合,在潛移默化中幫助學生樹立時代責任與歷史使命,傳承中華優秀傳統文化,增強職業道德素養,以獲得良好的思政效果,不斷推進新聞采寫課程思政建設。在高校全面推進課程思政的大背景下,每一門課程都應充分發掘思政元素,持續發揮育人作用,落實立德樹人根本任務,切實把學生培養成德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

[參考文獻]

[1]“學習強國”學習平臺.VW001.042 習近平論教育工作(2016年)[EB/OL].(2022-10-28)[2023-02-01].https://www.xuexi.cn/lgpage/detail/index.html?id=15659661015298083380&;item_id=15659661015298083380.

[2]教育部.教育部關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知[EB/OL].(2020-05-28)[2023-02-01].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.htm.

[3]劉娜.基于成果導向理論的思政課實踐教學模式探索[J].學理論,2019(06):152-154.

[4]劉鍇,孫燕芳.基于OBE教育理念的高校教師培養研究[J].黑龍江高教研究,2017(06):59-61.

[5]陳珅.“翻轉課堂”教學模式在地方高校實施策略的探析[J].菏澤學院學報,2017(04):123-127.