建筑遺產保護技術課程思政教學改革研究

吳浪 淳慶

摘要:思政建設是我國高校專業課程教育改革的重點。思政元素融于專業課教學的知識傳授與能力培養中,既能增加學生專業知識的廣度與深度,又能發揮對學生塑造正確世界觀、人生觀與價值觀的引領作用。通過梳理東南大學建筑學院研究生課程建筑遺產保護技術的教學內容與特色,探討其課程思政的教學設計與建設思路,提出的教學模式與教學方法為構建建筑遺產保護技術課程思政教學體系奠定了基礎,對建筑遺產保護方向的專業人才培養有著積極的推進作用。

關鍵詞:建筑遺產;保護技術;課程思政;建設思路;教學改革研究

中圖分類號:G643.0;TU092.1/.7? ?文獻標志碼:A? 文章編號:1005-2909(2023)03-0122-10

近年來,黨中央、國務院高度重視建筑遺產的保護利用工作,強調加強建筑遺產的保護利用是強化國家共同記憶、留住共有精神家園的基礎,是維護國家文化安全和文化主權的重要基石,同時也是展示“文化自信”和實現“文化強國”的重要保障。高校作為人才培養的主要陣地,在教學中不僅要傳授專業知識與技能,還應重視學生思想政治素養的培養,這也是課程建設必不可少的重要組成部分。越來越多的研究和實踐證明,將思政教育與專業學科教育融合,以適當的方式創新課程教學,有利于總體教學質量的提升。同濟大學出版的《思政教育與高教發展》[1]一書中提到,專業課程的思政教育可以從三個方面落實。一是,以思政教育提質增效為突破,重構高校課程教育體系。具體措施如優化思政教育理論課本身的教學內容、教學模式;與專業課程教學聯動,從授課內容、授課模式、教學方法、考核評價等多個層面融入專業學科教育。通過與專業課程的有機融合,構建更具創新活力、育人實效、系統的新課程體系。兩種方法協調統一、同步進行,使得思政教育質量有明顯成效。二是,克服融合難點,形成創新高效的新型教學課堂。不同的專業課程教學要遵循“因材施教”原則,在深入探究學科內容的基礎上恰當地融入思政元素。三是,重視實踐教學,將思政教育提升作為長效工作。近年來,多所高校以“研學”“夏令營”等形式將思政教學的課堂從校內搬至校外,各地的紅色文化景區、名人故居、愛國主義教育基地成為開展思政教育實踐教學的戶外陣地。相比傳統的校內課堂,這種實踐教學具有更強的靈活性、豐富的趣味性,感召力充沛,極富教育傳播價值。

高校在專業課程教學中開展并深入課程思政改革,有利于提升教學質量、推進學科建設,實現以“價值體系”為引領的課程培養高階目標[2]。本文以東南大學建筑學院研究生課程建筑遺產保護技術為例,探索課程思政視角下的教學設計與方法,以期使思政教育與專業教育協同發展,在提升教學質量的同時引導學生樹立正確的價值觀,實現立德樹人的根本目標。

建筑遺產的保護工作需要跨學科、多領域的知識儲備及綜合的應用能力。建筑遺產保護技術是該方向研究生課程體系中支撐建筑遺產保護學的重要基礎,在其課程教學中融入思政教育元素是完善該課程乃至整個研究方向教學體系的重要環節。該課程在教學內容與教學模式上有思政建設的優勢與特色。一方面,課程內容弘揚中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化,學生能在專業知識學習中加深對國情歷史的了解、懂得尊重中華民族優秀文化的重要性,增強文化自信。另一方面,技術課程的嚴謹思維與實踐經驗能培養學生踏實肯干的工作作風及不斷磨練技術的人文科技素養。梁思成先生曾在他的講座《半個人的時代》中提到,科技和人文的分離會使人成為只懂技術而靈魂蒼白的空心人;因此,構建系統的思政教育體系是建筑遺產保護技術課程建設的重要組成部分。

一、建筑遺產保護技術課程思政的建設思路

(一)課程思政教育建設特色

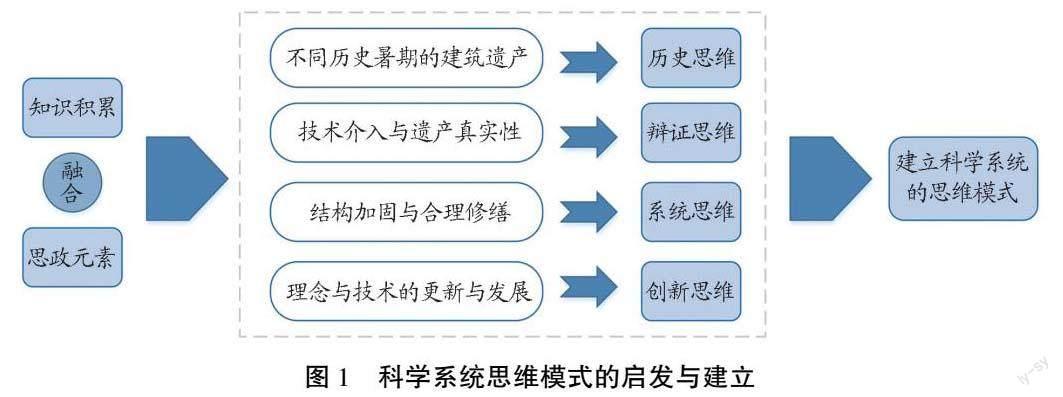

為貫徹落實習近平總書記在黨的十九大報告中提到的“加強文化遺產保護傳承”精神,以及國家相繼出臺的各項革命文物保護政策,建筑遺產保護技術課程的思政元素融合設計以紅色革命建筑遺產保護、鄉村建筑遺產保護和思政教育元素課堂討論為重點,將思政教育與專業學習有機結合,引導學生建立科學系統的思維模式,具體課程設計思路如圖1所示。課程以木構建筑、砌體建筑、混凝土建筑等典型建筑遺產類型的保護技術為講授內容,主要培養學生科學、全面分析、設計與研究的能力,為將來成為支撐國家城鎮建設可持續發展和建筑遺產保護的專門人才做好準備。學生通過學習該課程可以了解我國建筑遺產的主要類型及其特點,學習保護建筑遺產的方法和技術,增強“文化傳承”和“文化自信”。融入思政元素的課程設計以思想政治教育為基礎,有效提升學生的專業技能,鼓勵學生積極響應國家發展理念,投身國家戰略發展計劃。結合課程特色,在教學中適當融入思政教育元素,培養學生的專業技能、自學能力、表達能力和創新能力,提升學生文化素養,從而實現愛國主義教育。

1.以價值觀引領作為課程培養的目標

國務院辦公廳《關于實施革命文物保護利用工程(2018-2022年)的意見》指出,要切實加強新時代革命文物工作,充分發揮革命文物在開展愛國主義教育、培育社會主義核心價值觀、實現中華民族偉大復興中國夢等方面的重要作用。

我國疆域廣闊、歷史悠久,擁有大量的不同類型的建筑遺產,其豐富、深厚的文化內涵為建筑遺產保護技術課程的思政教育提供了諸多寶貴資源。課程內容中自然地融入“工匠精神、仁義禮孝、家國情懷、革命精神、文化自信”等思政元素,在教學過程中潤物細無聲地帶給學生充實的專業知識與積極的價值導向;因此,該課程具有積極引領學生價值觀的建設優勢,其培養目標旨在達成專業教育與思政教育協同育人[2]。

2.豐富的案例資源是課程內容的堅實基礎

建筑遺產保護技術有極強的專業性與實踐性,以豐富的實踐項目作為教學案例是支撐教學內容的堅實基礎。課程設計中在每個專題安排課堂講授與工地現場教學,帶領學生參觀調研建筑遺產保護的項目工地,讓學生在實際工程中切身感受建筑遺產保護的重要性,并掌握具體的工作方法,將課堂理論教學知識與現場實踐技能相結合,更加深刻地理解所學的專業知識,現場體會匠人的信念、素養與敬業精神。

(二)教學模式探索

(1)“2+1”的教學設計。

“2+1”中的“2”是指課堂的專業理論知識教學與工地的專業實踐教學,此為教學內容中的兩大主體。“1”則是貫穿整個課程的教學方式,即隨著課程內容的開展與深入適當融入互動討論,以研究報告等形式引導學生思考問題并提出解決方案。在教學過程中合理、巧妙地融入思政元素,以實現專業知識講授與育人目標的統一。

為使建筑遺產保護方向的專業人才能夠具有多學科知識背景與處理復雜技術問題的能力,課堂教學的拓展與延伸是教學設計的重點。教學中不局限于課堂知識的講授與案例分析,技術方法的實操性也是十分重要的環節;因此,安排各類施工現場和建成項目開展現場教學,在實地調研中培養學生的工匠精神與職業素養。

(2)“點+線”的教學思路。

木構建筑遺產、砌體建筑遺產、混凝土建筑遺產等典型建筑遺產類型的保護技術是課程內容的主要知識點,也是課程體系的重要組成部分。以增強學生的專業認同感與社會責任感為主軸,是整個教學思路的主線。用主軸線將各部分知識點串聯起來,教學思路清晰且目標明確,對組織課程教學極為有益。

(3)“潤+延”的思政教學。

在教學內容與教學模式的設計中,通過講述建筑遺產的歷史背景與文物價值、保護理念與方法,以及科學合理的保護技術延伸并拓展課堂內容。一方面,從知識點中發掘課程“自帶”的思政元素,潤物細無聲地融入教學,增強學生的文化自豪感。另一方面,通過教學形式與課堂內容的延伸豐富學生的知識與技術儲備,堅定理想信念,學習工匠精神。

二、融入思政教育的課程設計

(一)多元的課程設計

構建有效的課程思政工作體系,應找準切入點,符合知識、科學、道德及時代價值之間的內在邏輯[3]。專業課程重在專業知識傳授的過程中強調價值觀的同頻共振、正確引導,在浸潤、拓展專業知識的基礎上深化價值觀的塑造[4]。

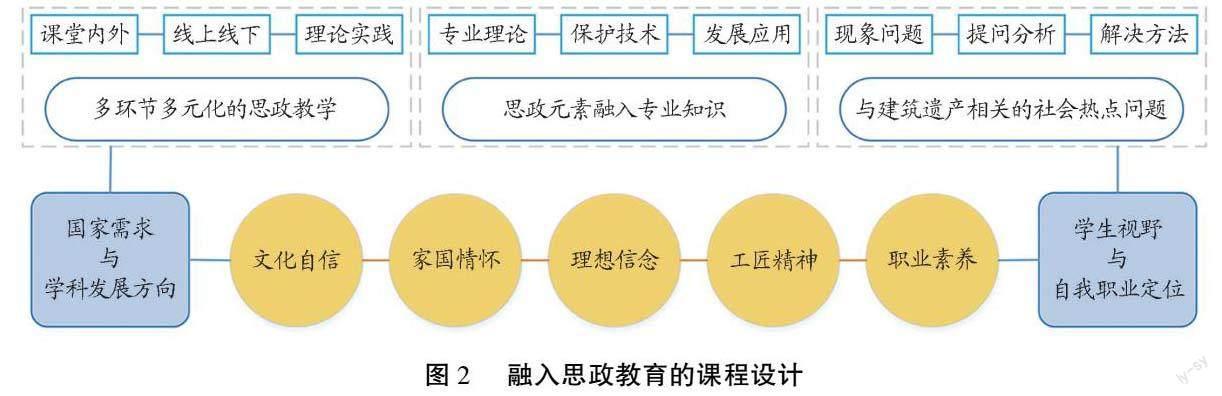

建筑遺產保護技術課程設計以知識的累積及有針對性的問題為切入點,引導學生樹立正確的價值觀,建立完善、科學的專業思維。教學中以建筑遺產保護實踐項目為載體,將思政教育融入專業知識的講授,如:古建筑保護專題教學與民族文化自信的結合、近代建筑保護專題教學與近代歷史教育的結合、紅色革命遺產保護專題教學與愛國主義教育的結合、鄉村建筑遺產保護與鄉村振興理念的結合。融入思政教育的課程設計如圖2所示。

長期以來,建筑遺產保護的專業課程與思政課在教學安排上缺乏結合,專業課注重講解基本概念原理,對于如何在專業課中滲透社會主義核心價值觀教師的理解還不夠深入,把握還不夠精準,方法和辦法還不夠多,存在對思想政治教育內容生搬硬套之嫌。建筑遺產保護技術課程思政教學改革,在原有專業課程教學大綱的基礎上,增加了紅色革命建筑遺產保護、鄉村建筑遺產保護專題教學及相關專題討論。

(1)“紅色革命遺產保護技術”專題。紅色革命遺產作為近代建筑遺產的重要組成部分,是一種極其重要的文化資源和物質精神遺產,是見證革命先輩紅色足跡的物質載體,具有重要的愛國主義教育意義。結合紅色革命建筑遺產保護實踐開展遺產保護技術的專業課程教育,是重要的思政教育改革手段。

(2)“鄉村建筑遺產保護技術”專題。鄉村振興是我國“十四五”規劃發展的重點,許多鄉村和少數民族村寨的建筑遺產具有極強的地域性和文化性,通過對其修繕保護和文化挖掘可以大大推進鄉村旅游發展。在建筑遺產保護技術的課程教學中增加鄉村建筑遺產專題,增強學生的國家發展觀,也是鼓勵學生投身國家戰略發展計劃的重要途徑。

(3)“建筑遺產保護相關思政元素討論”專題。建筑遺產是具有重要歷史價值、藝術價值、科學價值和社會價值的物質文化遺產,是中華民族的文化瑰寶,也是民族自信和文化自信的重要物質載體。課程后期專門開展一次思政討論課,學生主動尋找感興趣的工程案例,以小組形式進行案例分享,討論其思政教育元素與學習感悟。這一專題作為課程考核的一部分,不僅充分發揮了學生自我學習與思考的主觀能動性,而且在鞏固專業知識的同時加強了對學生的思政教育。

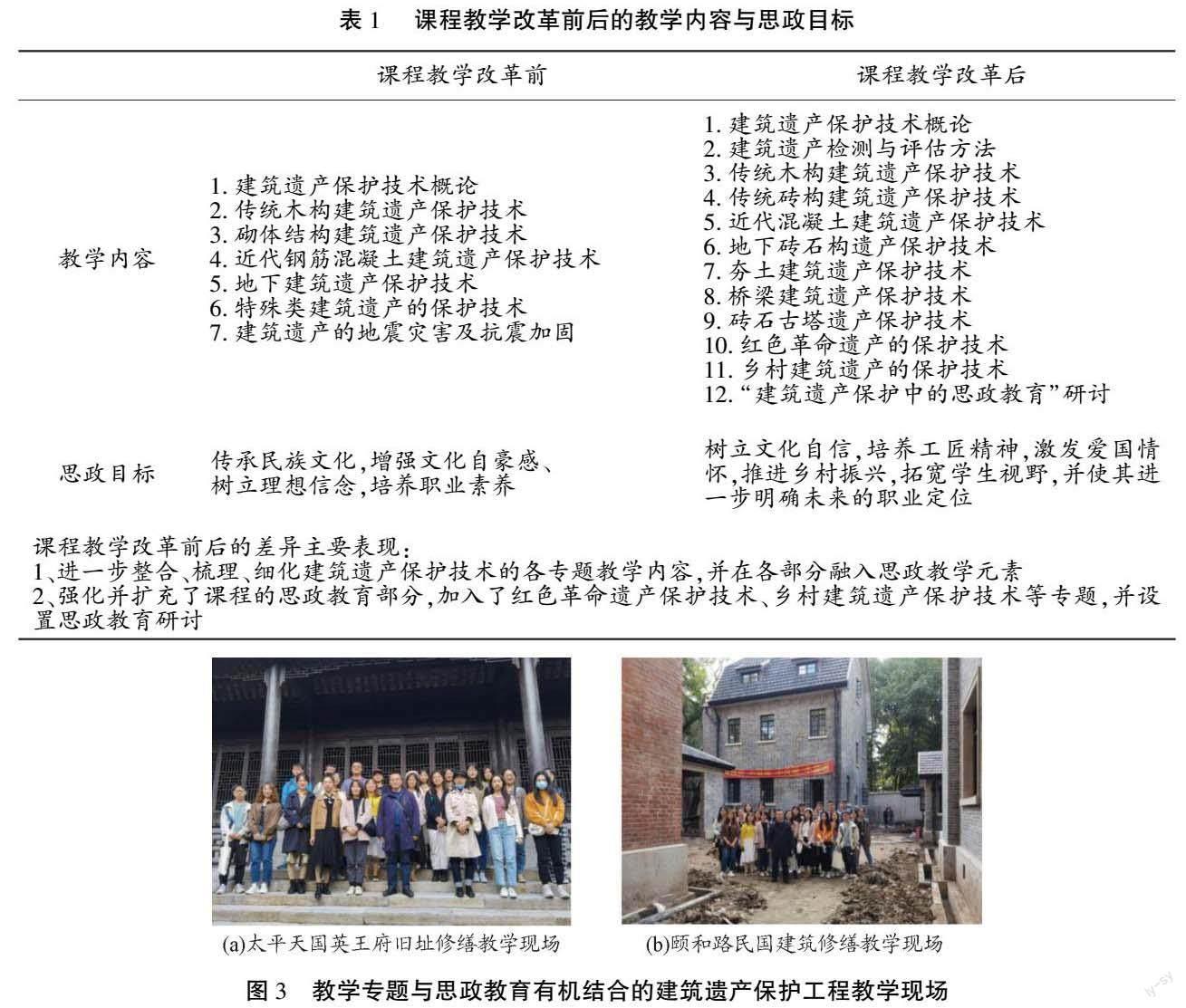

教學改革后的課程內容更注重通過實際工程項目展開課程專業知識的教學,有效提升了學生的專業技能。課程教學中思政教育與專業教學巧妙融合,以潛移默化的方式積極傳承和弘揚紅色文化,有效提升了學生的思想政治品德和文化素養。同時,在工地現場教學中組織和引導學生體驗建筑遺產保護現場,積極參與保護工作,學習遺產保護相關技術。課程教學改革前后教學內容及思政目標差異對比如表1所示。

(二)豐富的教學案例

專業課程中的案例教學,其價值取向與顯性思政教育一致,并因“多學科同向的理論可以從正面印證思政課程中所獲得結論的正確性,多角度的典型案例可以從側面佐證理論的科學性”的獨特優勢,在專業知識技能的應用實踐中,強化學生主流意識形態的正向認知,拓展思政教育、提升育人效果[5]。學生通過建筑遺產保護實踐項目的學習,不僅能更加全面地了解我國優秀的文化遺產,而且能夠在保護方法與技術等專業知識的學習中深刻體會建筑文化遺產的寶貴。圖3為建筑遺產保護工程教學現場。

1.教學內容與方法

根據建筑遺產保護技術課程思政元素的著眼點,將案例資源歸納為以下四個方面。

(1)樹立文化自信——古建筑保護技術專題教學。

我國歷史悠久,古建筑數量眾多且類型豐富。作為主流傳承的傳統木構建筑遺產和具有本土發展特色的砌體建筑遺產都是十分寶貴的古建筑。在典型的木構建筑遺產及砌體建筑遺產的案例講解與分析中,學生在了解古代建筑材料、形制與構造特征的同時,感受燦爛文明及建筑文化的博大精深,增強文化自信。

案例1:蘇州留園曲溪樓的修繕設計

江南傳統木構建筑是中國文化遺產的重要組成部分,明顯區別其他國家的木構建筑遺產,具有顯著的中國特色。留園曲溪樓(圖4)外觀造型古樸典雅,為典型的蘇州地區廳堂升樓結構,建造工藝精良,是首批全國重點文物保護單位。教學中,通過案例分析引導學生主動思考,提出解決加固修繕關鍵問題的具體方法。同時,強調對古建筑木結構營造技藝的分析及文物價值的評估,使學生更多地了解傳統木構建筑的文化內涵與重要價值,增強民族自豪感與文化自信。

案例2:南京定林寺塔的修繕設計

中國的磚砌古塔特色鮮明,在形制、結構、構造和工藝等方面與其他國家的磚塔有著明顯不同。定林寺塔(圖5)位于南京市江寧區方山西北麓,始建于南宋乾道九年(公元1173年),七級八面,向上逐層收縮,為仿木結構樓閣式磚塔,是江蘇省文物保護單位。教學中,講解定林寺塔的整體加固修繕技術及塔身傾斜的糾偏方法,強調保持古塔歷史風貌的基本原則,使學生感受傳承中國傳統建筑文化與古代營造技藝的重要意義。

(2)培養工匠精神——近現代建筑遺產保護技術專題教學。

我國近現代建筑遺產中有許多建筑技術發展的典型案例值得研究和學習。學生在學習過程中不僅能了解我國近現代建筑材料與建筑技術的革新與進步,而且

能從中深刻體會和感悟工匠精神。

案例1:南京長江大橋(圖6)于1968年建成,是在新中國極其困難的時期完成的一項偉大創舉,不僅是重要的建筑遺產,也是“全國愛國主義教育示范基地”,具有極其重要的歷史價值、科學價值和藝術價值。該案例以理論聯系實踐的教學模式,帶領學生了解其特殊的歷史背景,理解當年技術人員如何攻堅克難最終實現創舉的工匠精神,通過現場勘查和評估,在調研分析的基礎上理解大橋的“真實性”和“完整性”,學習如何在保證橋梁結構安全的前提下實現對大橋歷史風貌的恢復。

案例2:浦口火車站文保建筑物加固修繕設計

南京浦口火車站舊址(圖7)是國內首個完整保留歷史風貌的“百年老火車站”建筑群。修繕部分是浦口津浦鐵路別墅群,共有建筑七棟,均為磚木結構,是浦口火車站舊址的重要組成部分。教學中,通過介紹建構特征和營造工藝,讓學生理解近代匠人在營造過程中 “慢工出細活”的工匠精神。教學過程中重點討論了由居住功能轉變為公共功能的磚木類文物建筑加固修繕設計時應考慮的關鍵問題,在研究問題的過程中,學生不僅學習了科學合理的加固修繕技術,也進一步了解了這些建筑遺產的營造技藝和重要價值。

(3)激發愛國情懷——紅色革命建筑遺產保護技術專題教學。

這一專題的案例教學主要依托紅色革命建筑遺產保護與修繕的工程項目展開。案例學習前開展集體研討,了解紅色事跡、紅色精神、建筑的歷史背景,組織實地參觀調研。在深入研究案例階段,組織學生研讀相關歷史文獻資料,到現場勘察測繪,討論保護工作計劃和修繕設計方案。通過對紅色革命建筑遺產保護項目的學習,使學生在提升專業技能的同時接受愛國主義教育,感受崇高的革命精神,激發愛國情懷。

案例1: 惲代英烈士殉難處舊址修繕

惲代英烈士殉難處舊址(圖8)是南京市文物保護單位,也是重要的愛國主義教育基地。這座始建于1930年的建筑見證了大批先烈為了中國革命斗爭、犧牲的壯舉,是傳承紅色基因、紀念先烈、鼓舞后人的重要場所。該案例的教學側重相關歷史文獻資料的研讀以及現場勘測,通過感性認識激發學生的愛國情懷。通過現場教學讓學生在工程項目的實施過程中學習“依法保護、真實性、完整性、安全有效性”的文物修繕原則,以及如何使用科學技術恢復文物建筑的歷史風貌。

案例2:六合縣竹鎮抗日民主政府舊址修繕

六合縣竹鎮抗日民主政府舊址(圖9)位于南京市六合區,是中國共產黨領導人民群眾奮力抗日的重要歷史見證,是江蘇省人民政府第八批省級文物保護單位。案例教學包括兩方面:一是滿足建筑后續使用結構安全要求、最大限度恢復建筑歷史風貌的加固修繕技術;二是愛國主義教育紀念價值與社會價值。教學中強調對建筑歷史背景的了解,并在課堂中組織學生針對建筑歷史及其文物價值進行全面分析與討論,激發愛國熱情。

(4)推進鄉村振興——鄉村建筑遺產保護技術專題教學。

以實踐教學活動為主,帶領學生調研鄉村建筑遺產保護項目,并完成保護與修繕設計。經過保護與修繕的鄉村,在村落環境、建筑遺產、民俗文化等方面得到了很好的傳承和保護,還能吸引大量游客前來參觀,感受當地的歷史文化氛圍。因此,鄉村建筑遺產保護項目的教學對推進鄉村振興有著積極作用。

教學中結合專業學習開展思政教育,引導學生正確認識鄉村歷史文化,以及面臨的主要問題和困境。同時,鼓勵學生將專業所學服務地方,挖掘和提煉鄉村振興元素,在實踐中積極開拓中國鄉村的振興之路。

案例1:井岡山大倉村建筑遺產保護

大倉會見是井岡山革命根據地得以創立的關鍵點,對其后的中國革命道路具有重要影響。如今,大倉村內歷史建筑和基礎設施空置損毀,亟待振興。這一案例對于學生學習建筑遺產保護與鄉村環境營造有著重要的意義;因此,在教學中特別強調實地調研考察和歷史信息挖掘的重要性。學生一邊對周邊歷史建筑的形制構造和營造工藝進行考察調研,一邊深入學習革命歷史、重走當年會見之路、挖掘相關歷史信息。通過對林氏積慶堂(圖 10)、林鳳和宅、橫江古橋等現存遺跡的修繕改造,新建大倉講習所、風荷廊橋等公共設施,以“大倉會見”的歷史敘事為脈絡,串接起村莊的公共空間系統,以此激發村民的公共生活,吸引具有井岡山特色的參觀旅游,提升活力,帶動鄉村經濟社會的良性發展。通過帶領學生參與建筑遺產的修繕設計,發掘出促進鄉村旅游發展的重要元素,鼓勵學生投身國家鄉村振興計劃,進一步促進鄉村文化遺產的保護、傳承、發展與利用。

案例2:溧水蒲塘橋修繕

蒲塘橋(圖11)是南京地區最大的古代石拱橋,被列入第七批全國重點文物保護單位。蒲塘橋為縱聯分節并列式石拱橋,東西走向,具有典型的明清官式石橋特點。教學中通過講解該石拱橋的形制構造特征、殘損病害機理、結構安全問題,提出科學的修繕設計方案。通過修繕保護恢復其歷史風貌,守住了記憶,留住了鄉愁,引發了人們對家鄉的情感共鳴。同時,作為加強傳統村落保護、促進傳統村落發展、傳承優秀歷史文化遺產的典型案例,蒲塘橋的修繕工程向學生展示了其修繕后吸引大量游客前來觀光、促進周邊鄉村旅游發展的重要意義。

2. 案例的教學設計

案例教學直觀且生動,能夠使教學內容更加充實,也為思政元素的融入提供了真實素材。為了使思政教育與豐富的案例資源有機結合,案例的教學設計至關重要。以南京長江大橋公路橋文物保護工程為例,其課堂與工地實踐環節的教學設計如圖12所示。

三、課程思政的教學成效

思政資源的建設對專業課程思政教育的落實至關重要[6]。專業課程“思政育人”的實施方案可以從價值引領、過程體驗、綜合評價及共同實踐等方面展開。首先,通過啟發學生對問題進行廣度、深度與多維度的認知,形成“大格局”,用豐富的課程內容資源引領學生的價值觀。其次,以過程體驗為載體,推動學生養成科學的思維,引導學生觀察、思考,并運用所學知識提出解決問題的方案。同時,課程的評價應多樣化,以動態的實踐過程及分組討論與互評等形式完善評價體系。此外,在思政教育實踐中,專業課程與通識課程的思政教學應形成實踐共同體,建立協作配合,真正實現思政教育與專業課程的融合與對接[5]。

建筑遺產保護技術的課程教學內容不局限于專業理論知識的講授,更加注重與實際的聯系,其教學及考核形式靈活多樣;因此,課程以嵌入式課程思政教學路徑為主導,充分提煉專業課中蘊含的社會責任、文化自信、工匠精神等價值理念,將思政元素嵌入課程教學內容中,實現知識傳授與價值引領的有機融合[7]。教學中結合項目工程的建設,帶領學生在江蘇、浙江、北京、江西、湖北等多個省市地區參與十余項的建筑遺產保護工作,其中包含多處紅色革命遺產和鄉村建筑遺產。學生分組考察調研,做相關的討論和研究,撰寫調研報告,在實踐中加深學習。通過實踐活動與課堂講授的交融,激發了大家的學習熱情。同時,借助課堂討論,引導學生在案例分析中感受博大精深的建筑文化,學習建筑遺產的保護技術方法,培養精益求精的職業精神與素養。這一過程實現了專業知識教學和思政教育的和諧統一。

通過思政元素融合設計、紅色革命遺產保護及鄉村建筑遺產保護專題、思政教育元素課堂討論等環節的教學,聯系社會熱點問題展開討論,對學生思想進行引導,已取得較為豐碩的成績,其教學成果先后獲得江蘇省教學成果獎、全國高校木結構設計競賽獎等。

四、 結語

建筑遺產保護技術課程以專業教育與思政教育協同育人為目標,構建科學完善的課程教學體系。課程教學內容充實、實踐案例豐富,極具特色的教學模式以及融入思政元素的課程設計使學生在學習建筑遺產保護的前沿理論與技術方法的同時,深刻地感受到民族文化自信與愛國主義精神。通過思政元素的精準設計,將其巧妙融入課程內容,在潛移默化中引導學生樹立正確的價值觀。筆者通過分析建筑遺產保護技術課程的特點,提出課程的思政建設思路與教學設計方法,著重介紹了課程中的典型教學案例及其思政教育元素融合的實踐路徑,并在教學實踐中進一步明確了課程思政教學改革的目標與方法,以期為專業課程的思政教育建設提供借鑒與參考。

參考文獻:

[1]同濟大學本科生院,同濟大學高等教育研究所.思政教育與高教發展[M].上海:同濟大學出版社, 2021.

[2]呂飛,于淼,王雨村.城鄉規劃專業設計類課程思政教學初探——以城市詳細規劃課程為例[J]. 高等建筑教育,2021, 30(4):182-187.

[3]孫朝陽.層次分析與改革實踐:課程思政切入點設計的三個維度[J].河北大學學報(哲學社會科學版),2020,45(6):146-154.

[4]高德毅,宗愛東.從思政課程到課程思政:從戰略高度構建高校思想政治教育課程體系[J].中國高等教育,2017(1):43-46.

[5]唐湘寧.大學學科專業課程的“思政育人”:內涵本質與實現路徑——以“教育研究方法”為例[J].教育理論與實踐,2020,40(33):62-64.

[6]王博,李紅,吳濤.混凝土結構基本理論課程思政初探[J].高等建筑教育,2021,30(5):185-190.

[7]蔡小春,劉英翠,顧希垚,等.工科研究生培養中“課程思政”教學路徑的探索與實踐[J].學位與研究生教育,2019(10):7-13.

Abstract:

Ideological and political construction is the focus point of education reform in professional curriculum in colleges and universities in China. The integration of ideological and political elements into knowledge teaching and ability training of professional courses can not only increase the breadth and depth of students professional knowledge, but also play a leading role in shaping their correct world outlook, and outlook on life and values. Through summarizing the content and characteristics of the postgraduate course of conservation techniques of architectural heritage in School of Architecture, Southeast University, this paper discusses the teaching design and construction ideas of ideological and political education in this course. The proposed teaching mode and method can lay the foundation for the construction of the ideological and political teaching system of the conservation techniques of architectural heritage course, and play a positive role in promoting the training of professionals in the direction of architectural heritage conservation.

Key words: architectural heritage; conservation techniques; ideological and political education in curriculum; construction ideas; research on teaching reform

(責任編輯 梁遠華)