高中英語閱讀課同課異構活動反思

尤晶晶 陳思秋

[摘 要]文章以人教版高中英語教材必修第一冊Unit 5 “Languages around the world”中閱讀課的同課異構課為例,從“讀前活動”“讀中活動”“讀后活動”進行對比和分析,分享三點教學啟示,即巧用技術,以看激趣;妙設問題,以讀促思;恰創情境,以說表態。

[關鍵詞]高中英語;閱讀教學;課例研究;同課異構

[中圖分類號] ? ?G633.41 ? ? ? ? ? ?[文獻標識碼] ? ?A ? ? ? ? ?[文章編號] ? ?1674-6058(2023)10-0021-04

筆者參加過寧德市一次“新課標、新理念、新實踐”觀摩研討活動,聆聽了兩位高中一線英語教師上的閱讀課。這兩節課讓筆者受益匪淺,感受頗多。在本次同課異構活動中,兩位教師依據學生情況、現有的技術支持和自身的特點,進行了不同的教學設計,因此所呈現的教學風格迥異,各有千秋。本文對比分析兩節課的教學設計,并分享三點教學啟示。

一、教材及學情分析

(一)教材分析

本次同課異構的授課內容為人教版高中英語教材必修第一冊Unit 5的閱讀課——The Chinese Writing System: Connecting the Past and the Present。該閱讀文本類型屬于說明文,介紹了漢字的發展歷史。文本包含兩條線索。一條是按時間順序梳理漢字書寫體系數千年的發展歷史,屬于敘述明線。另一條是敘述暗線,呼應標題題眼“連接”(connecting),說明漢字書寫體系對傳承數千年中華文明所起到的四個連接作用:(1)過去與現在的時間連接;(2)不同地域的空間連接;(3)語言與藝術的功能連接;(4)中國與世界的發展連接。隨著我國的經濟發展和國力增強,世界各地越來越多外國人樂于學習漢語,說明了漢語在對外交流中起到重要作用。該文本旨在指導學生探索和理解漢字與中華文明傳承之間的關系,增強學生對中國文化的自豪感和認同感,同時增強學生的文化自信。

(二)學情分析

本次同課異構所選的聽課學生,是某市某高中高一年級兩個平行班的學生,整體素質中等,英語閱讀基礎一般;具備一定的理解能力和思考能力,批判性思維能力有待提高。教師A為聽課學生的任課教師,對學生的學習情況較為熟悉;教師B為某重點高中的英語教師,屬于借班上課,對學生的學習情況較為陌生。兩位教師均為中學一級教師,教學經驗豐富,具有段強的課堂把控能力。

二、教學環節對比和分析

(一)讀前活動

教師A:要求學生先結合圖片猜測8個甲骨文所代表的漢字,接著根據標題及圖片預測文本內容。

教師B:先播放《中國甲骨文演變歷史》的視頻,然后截屏甲骨文的圖片,要求學生猜測相應漢字;接著再次播放視頻,以“Jiaguwen has a history about ?____________years. The symbols were carved on turtle ____________?or ____________of animals.”填空練習的形式,回顧視頻內容。

【分析與思考】

教師A的讀前活動雖采用“先預測,后驗證”的典型閱讀策略,能將學生的注意力直接帶入相關的話題,但中國漢字從甲骨文演變至簡體字的歷史悠久,對學生而言有些抽象難懂。該環節缺乏有趣且直觀的鋪墊,難以激發學生的學習興趣。

教師B利用《中國甲骨文演變歷史》的視頻,將學生帶入中國漢字的發展歷史中。第一次播放視頻時,教師B要求學生關注畫面信息。視頻直觀有趣地呈現了幾個甲骨文演變的典型例子。視頻結束后,學生根據所得到的信息,猜測甲骨文所對應的漢字。接著再次播放視頻,要求學生關注聲音信息,讓學生根據所聽到的聲音信息完成句子填空,提取關鍵詞“3, 000 years”“bones”“shells”等。同時,教師B利用填空練習中的“symbols”“carved”等詞匯,幫助學生了解生詞,掃清閱讀障礙。

兩位教師都用了“讓學生根據甲骨文的圖片猜漢字”的方式來導入閱讀課的主題,創造機會調動學生的相關知識儲備,啟發學生思考,從而激發學生的學習興趣,為學習課文熱身。但兩位教師對導入文本的教學設計又有細微的區別。對于高中英語課堂教學來說,教師良好的導入,能夠幫助學生快速地集中注意力,保證每個學生都積極參與。由于英語具有較強的抽象性,應用高科技的教學工具可以化繁為簡,化抽象為具象。通過電子白板具備的展示圖片、播放視頻和音樂等多媒體功能,教師可以讓學生更直接地參與到英語課堂的活動中來,讓英語知識擁有生命力,使學生能通過多種靈活的方式來進行英語學習,提高學生學習英語的質量。

(二)讀中活動

教師A:要求學生略讀全文,講解段落大意后,未給學生充分的再閱讀文本的時間,就要求學生直接思考文本類型,接著將文本分為三個部分并總結大意。最后,要求學生通過小組合作,繪制漢字書寫體系發展的思維導圖,并總結漢字書寫體系的重要性。

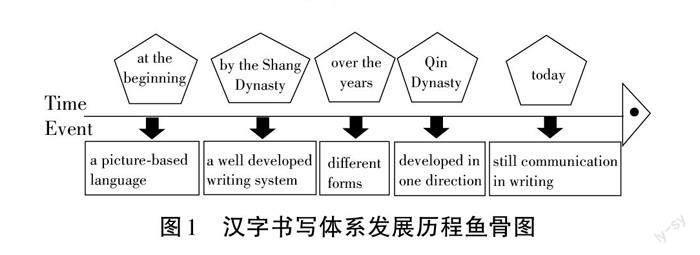

教師B:要求學生認真閱讀全文,完成主題句填空題,并且及時追問學生兩個問題“Which period do you think is the most important one in the Chinese writing system?”“Who played the most important role in the Chinese writing system?”,引導學生關注細節信息。然后,要求學生再次閱讀第二至第四段,找出有關時間和事件的細節信息,利用魚骨圖(如圖1)梳理漢字書寫體系的發展歷程。接著,要求學生再次閱讀第四至第六段,找出體現漢字書寫體系重要性的表達,引導學生關注語言特色。最后,要求學生基于從文本獲得的信息,思考問題“What does the Chinese writing system connect?”。

【分析與思考】

教師A給予學生自主閱讀的時間較少,低認知層次問題較多,并且問題間缺乏關聯性和邏輯性,不利于學生把握文本核心和梳理主干信息,影響了學生對篇章的整體理解,導致學生獲得的信息碎片化,難以起到訓練和培養學生批判性思維能力的作用,從而導致“以讀促學”的效果大大降低。

教師B要求學生完成主題句填空、繪制魚骨圖、查找“一意多表的任務,總結文本各部分大意,梳理漢字書寫體系”的內容,引導學生關注語言特色。通過“信息圖像化”等手段幫助學生吸收和歸納淺層信息,再利用深層問題引導學生理解漢字和中華文化的發展,探索漢字未來的發展和作用,增強學生文化自信。在整個閱讀過程中,學生實現了從淺表思維向高階思維的進階發展,他們看待問題的角度呈現出多樣化,表達的觀點內容新穎,批判性思維能力也得到了培養。

黃遠振教授指出,要在學語言中練思維,在練思維中學語言。核心素養的落地離不開閱讀教學的開展以及深層文本解讀教學的開展,而問題的設計是解讀文本的核心,是實現“以讀促思”的手段,也是閱讀教學培養學生批判性思維的介質。因此,各個環節的問題設置應由表及里、由淺入深、環環相扣,引導學生逐步加深對文章的理解,進而培養學生的邏輯思維能力、批判性思維能力和創新思維能力。

(三)讀后活動

教師A:要求學生先觀察孔子學院的標志,猜測其中隱含的文字符號,接著小組討論問題“Nowadays, many foreigners are learning Chinese language in Confucius Institute. Discuss in groups why they learn Chinese language.”。

教師B:為學生創設情境“假設你是文化大使,請向外國記者介紹漢字文化”,并為學生提供問答的模板,讓學生準備8分鐘后,以小組的形式上臺展示。

[Activity]

As an ambassador(大使)of Chinese culture, you are going to answer foreign reporters questions about written Chinese in the World Youth Forum.

[Sample]

Jackson Yee: I feel honored to answer your questions about written Chinese.

Reporter 1: What is Jiaguwen?

Reporter 2:When did Chinese develop in one direction?

Reporter 3:How does written Chinese connect Chinese people today with those of the past?

...

【分析與思考】

教師A共設計了兩個活動。在第一個活動中,由于孔子學院的標志所包含的文字符號不夠明晰且信息量少,加上學生對甲骨文的認識不深,他們缺乏豐富的背景知識開展討論,難以與同伴交流,最終只能由教師呈現答案。在第二個活動中,學生的回答主要還是局限在“popular”和“interesting”這兩個理由上,并沒有聯系文本內容,也沒有發揮想象力。

教師B為學生創設了真實的情境,學生的表現可圈可點,不僅聯系了文本知識,如“The writing system began to develop in one direction during Qin Dynasty.”“Chinese characters are regarded as an art form, which has become an important part of Chinese culture.”等,而且結合了自己的思考,如“With China developing so rapidly, Chinese language is becoming more and more popular.”等。學生既綜合運用了所學的內容,做到“言之有物,有理有據”,又鍛煉了批判性思維能力,還發揮了想象力和創造力,做到“言之鑿鑿,字字珠璣”。

《普通高中英語課程標準(2017年版)》(以下簡稱課標)提出,教師應從英語學習活動觀的視角重新審視課堂教學設計的合理性和有效性,整合課程內容,優化教學方式,為學生設計有情境、有層次、有實效的英語學習活動。在讀后活動這樣的創新遷移類活動中,教師應該搭建“腳手架”,給予學生在真實情境中運用所學知識和技能創造性解決問題的機會;教師還應該鋪設“跳板”,幫助學生實現從已有知識水平到“最近發展區”的跳躍,從而促進學生能力向素養的轉化和低階思維到高階思維的轉變。

三、教學反思

經過對比分析兩位教師讀前、讀中、讀后活動的設計,筆者結合自身經驗,認為讀前、讀中、讀后活動的設計應緊扣課標的核心素養要求。因此,筆者認為在三個環節中應分別做到三個方面,即“巧用技術,以看激趣”“妙設問題,以讀促思”“恰創情境,以說表態”。

(一)巧用技術,以看激趣

于漪老師曾說:“課的第一錘要敲在學生的心靈上,激發起他們思維的火花,或像磁石一樣把學生牢牢地吸引住。”導入環節要求教師的設計要吸引學生眼球,激發學生興趣,使學生對所要學習的內容產生好奇心,保持高漲的學習情緒和振奮的學習狀態。在課堂中,教師只有合理地利用“看”的教學方式,才能夠充分地激發學生的興趣。同時,課標對“看”做出了定義:語言技能中的“看”通常指利用多模態語篇中的圖形、表格、動畫、符號以及視頻等理解意義的技能。這就說明學生除了需要進行傳統的文本閱讀,還需要觀察圖表中的信息,理解符號和動畫的意義。由此可見,在新媒體日趨重要的時代,緊跟時代發展,將現代信息技術融入教學環節,靈活巧妙地使用信息技術已成為教師的必備技能。集文字、圖片、音頻等于一體的現代信息技術,能活躍無趣的課堂,使教學過程變得生動活潑,更具吸引力。

然而,現代信息技術的使用不能盲目追求“趣味”,更應“巧用技術”,所選圖片、音頻、視頻材料應當畫音清晰,內容豐富,能誘發學生的閱讀愿望;時長適度,時機恰當,能及時融入英語閱讀材料,達到在導入環節中“以看激趣”的效果。

(二)妙設問題,以讀促思

蘇格拉底認為,問題是能促進學生學習的,教師的任務是通過提問,把在學生腦中的知識調動起來,變為他們的實際知識與技能。由此可見,好的問題能更好地幫助新思想的誕生。問題鏈的設置應注意一個“妙”字。吳國軍提出,在讀中活動中,教師可以設計輻射式問題鏈(即向導性問題鏈、細節性問題鏈和深層次問題鏈),以逐步提高學生的思維層次。向導性問題鏈可幫助學生獲取文章大意,結合文章主題或事實信息,對前期預測信息加以驗證,培養學生的預判力,同時介入研究與思考,培養學生的初階思維;細節性問題鏈,如時間法問題鏈、直觀法問題鏈、邏輯法問題鏈、比較法問題鏈等,可協助學生梳理文本細節信息,培養他們概括、整合信息的能力;深層次問題鏈,可引導學生運用邏輯思維和已有認知進行分析、推理、判斷,培養他們批判性思維能力。

課標首次明確了思維品質為英語學科核心素養之一,體現了英語學科的育人價值。思想品質是指思維在邏輯性、批判性、創新性等方面所表現的能力和水平。因此,讀中活動依托問題鏈的“支架”,使學生對問題產生好奇并思考解決方法,進而在實踐中提升分析和解決問題的能力,實現“以讀促思”的目的,培養多元思維、創新思維、邏輯思維等思維品質,最后實現英語學科核心素養的落地。

(三)恰創情境,以說表態

課標提出,教師要強調發展英語學科核心素養的英語學習活動觀,圍繞主題語境,通過學習理解、應用實踐、遷移創新等層層遞進的方式,開展語言、思維、文化相融合的活動。其中,遷移創新類活動通常包括推理與論證、批判與評價、想象與創造等超越語篇的學習活動,進而使學生在新的語境中,基于新的知識結構,綜合運用語言技能,創造性地解決新的問題,促進能力向素養的轉化。因此,情境教學變成了開展遷移創新類活動的“必經之路”。恰到好處的學習情境有利于激發學生的學習興趣,激勵學生主動參與學習,培養交流與合作能力,也能促進學生獲取及運用信息能力的培養。處于學習情境中的學生可結合個人經歷去解決情境問題,感悟知識的生成、發展和變化,從而產生創新性成果。

王薔指出,要創設好情境,教師首先要基于主題意義,其次要突出語用意識。主題意義是創設情境的依據,教師要從與主題有關的學生生活經驗出發,基于學生已有的認知和語言水平,創設適當的語境,輸入必要的語料,讓學生有經驗可分享,有語言去表達,有興趣來參與。此外,培養學生的語用意識是情境創設的目的,語言的表達方式會因情境的不同而不同,因情境中說話人身份的不同而不同,因此學生要結合具體情境選擇正確的語言表達方式。由此可見,教師要精心設計情境問題,在主題情境的導向下,基于文本內容,結合學生經歷,鼓勵學生運用所獲取的信息——主題思想、篇章結構、寫作觀點和意圖,探索語篇的主題、寫作手法以及思路,選擇恰當的表達方式和說話態度,創新性地表達個人觀點、情感和態度,創造性地解決情境問題,從而培養創新思維和創造能力,實現“以說表態”的目的。

總之,通過對比和分析兩節閱讀課,筆者認為應該在讀前活動中“巧用技術,以看激趣”,即教師要巧妙地將現代信息技術融入導入環節,利用現代信息技術的靈活性和趣味性,激發學生的學習興趣和熱情;在讀中活動中“妙設問題,以讀促思”,即教師應利用輻射式問題鏈,包括向導性問題鏈、細節性問題鏈和深層次問題鏈,逐步提高學生的多元思維、創新思維、邏輯思維等思維品質;在讀后活動中“恰創情境,以說表態”,即教師要基于主題意義,培養學生的語用意識,創設適當的情境,允許學生結合文本內容和個人經驗,創造性地表達和解決問題,從而培養創新思維和創造能力。

[ ? 參 ? 考 ? 文 ? 獻 ? ]

[1] ?李蓉.創新課堂導入形式提升高中英語教學質量[J].學周刊,2021(20):119-120.

[2] ?黃遠振.英語閱讀教學與思維發展[M].南寧:廣西教育出版社,2019.

[3] ?中華人民共和國教育部.普通高中英語課程標準:2017年版[M].北京:人民教育出版社,2018.

[4] ?段平.信息技術與高中英語閱讀課整合方法的探討[J].中小學電教,2007(11):55-56.

[5] ?吳國軍.高中英語閱讀教學中問題鏈設計的實踐與研究[J].英語教師,2021(6):74-80,83.

[6] ?宗兆宏.高中英語閱讀教學中的情境創設[J].山東師范大學外國語學院學報(基礎英語教育),2010(1):70-73.

[7] ?王薔.促進英語教學方式轉變的三個關鍵詞“情境”“問題”與“活動”[J].基礎教育課程,2016(5):45-50.

(責任編輯 黃 ? ?曉)