巧用數學思維 解答物理難題

摘 要:數理不分家,數學和物理是緊密相連的.在教學實踐中,學生遇到物理難題,若能用好數學思維,常常會提高解題效率.教師講授物理難題時,若能巧妙用數學思維來理清思路,也將大大提升學生解題水平.

關鍵詞:數學思維;初中物理;難題;解答

中圖分類號:G632?? 文獻標識碼:A?? 文章編號:1008-0333(2023)20-0074-03

收稿日期:2023-04-15

作者簡介:吳宗德(1974.9-),男,福建省連城人,本科,中學一級教師,從事初中物理教學研究.[FQ)]

在初中物理解題中經常應用的數學思維主要有:轉化思維、逆向思維、方程思維、極限思維、數形結合思維[1].在物理教學實踐中,教師若能運用好上述常用數學思維,結合教學進度,做好應用示范,將提高學生的解題能力,增強學生解題自信.

1 轉化思維的應用

解答初中物理難題時若采用常規做法難度較大,過程較為繁瑣,可考慮轉化思維的應用,將看似復雜的過程進行合理等效,化繁為簡,以達到高效解題的目的.轉化思維對學生的思維能力要求較高,教學實踐中為使學生能夠跟上教學步伐,教師應預留空白時間,要求學生認真揣摩與反思,把握轉化本質,使其真正理解與掌握,體會轉化思維在解答物理難題

中的應用,增強運用轉化思維解題的意識.

“浮力”是初中物理的難點,對部分“浮力”問題而言采用常規方法作答,雖然能計算出最終答案,但是效率較低[2].教學實踐中,教師可啟發學生依據阿基米德原理進行轉化,將物理問題轉化為數學問題,借助數學中的“比例”知識,迅速得出結果.

例1 如圖1,在水平面上放置一半徑為2R圓柱形薄壁容器.將密度為ρ,高為h,半徑為R的圓柱體木塊豎直放置在容器中,隨后向容器中注水.求使木塊豎直漂浮時向容器中注入水的最少質量. 圖1 木塊置于容器中.

假設向容器中注入水的高度為h′時,木塊剛好漂浮,此時其對容器底部的壓力為零,木塊受到的浮力和重力相等,由阿基米德原理可知木塊排開水的重力剛好為其自身重力.m水g=ρR2πhg,對應該部分水的質量m水=ρR2πh.木塊排開水的體積V排=R2πh′,將這部分體積看成水,則容器中可裝入水的體積為V=(2R)2πh′,則V/V排=4.表明實際上容器中的水為3份,1份水的質量為m水=ρR2πh,則至少需加入水的質量為3m水=3ρR2πh.如此通過轉化法解答該題,可減少復雜運算,提高解題效率.

2 逆向思維的應用

對于部分初中物理習題而言,大多數學生會想到正向思維,一步步地計算推理,效率并不高,而逆向思維則能節省不少時間.教學實踐中,教師應講解逆向思維并展示具體應用,認識應用逆向思維解題的必要性[3].“電路故障的分析”是初中物理電學部分的熱門問題.分析該類問題的方法靈活多變,對于選擇題而言采用逆向思維,可迅速排除從而找到正確答案.

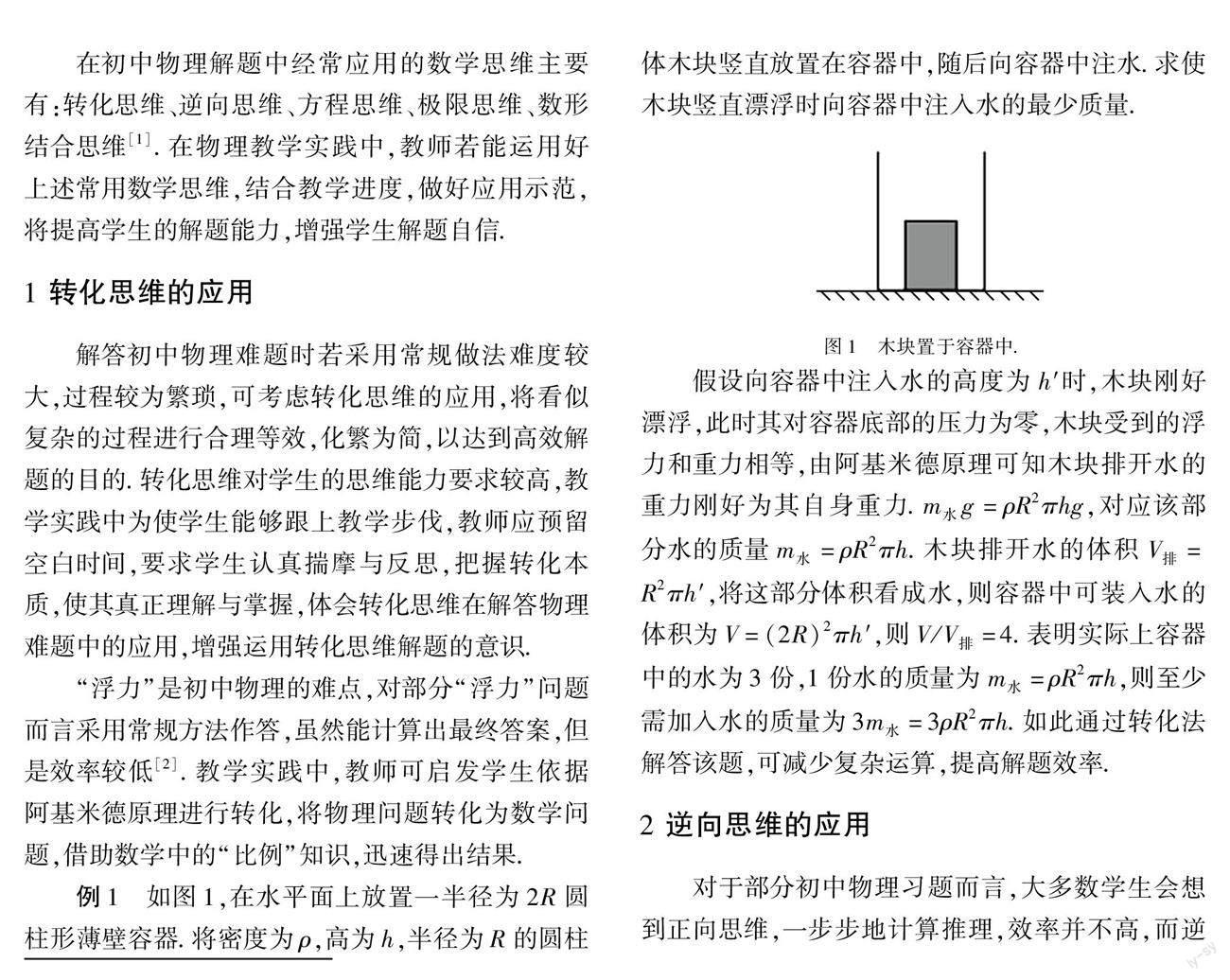

例2 如圖2,將燈泡L1和燈泡L2串聯(燈絲電阻保持不變)在電路中,其中L2的功率為4 W,且L1較L2亮,使用一段時間后L2燈突然熄滅,L1亮度增強,L1的功率為25 W,則L2出現的故障以及L2未熄滅之前,L1的電功率為(? ).

A.短路,1 W?? B.短路,9 W

C.短路,16 WD.斷路,18 W

為盡快選出正確結果,可采用逆向思維從給出的選項逆推,排除不合理的選項.D項,L2斷路,L1熄滅,與題意不符排除.當L2的功率為4 W時,L1較L2亮,表明L1的電功率大于L2,大于4 W,排除A項.B項中L1的功率為9 W,設開始L1、L2的電壓分別為U1,U2,電阻分別為R1,R2,則有U21R1=9 W①,U22R2=4 W②,(U1+U2)2R1=25 W③,由①③可得U2=

2R1④,將④代入②得R1=R2,則電流相等時,兩燈泡功率相等亮度應該相同,與“L1較L2亮”不符,排除.綜上分析選擇C項.

3 方程思維的應用

方程思維是求解未知參數的重要思維.根據經驗,運用方程思維解答物理難題的關鍵點有兩個:設出合理參數和根據物理定律構建等式關系[4].教學實踐中,為使學生掌握運用方程思維解題的技巧,教師引導學生具備列出多個方程的意識,借助方程求解出目標參數.

“比熱容”相關的計算是中考的重要考點.教學實踐中,為提高學生解題的靈活性,掌握運用方程思維解題的具體思路,教師應驅使學生主動思考,確定方程參數,構建物理方程.

例3 向盛有冷水的容器中倒入一杯熱水,冷水溫度升高10℃.繼續倒入一杯同樣質量和同樣溫度的熱水,容器水溫升高6℃.若此后連續向其中倒入5杯同樣的熱水,忽略熱量損失,則容器水溫會升高(? ).

A.14℃? B.12℃? C.9℃? D.4℃

由題意可得倒入熱水后,熱水放出的熱量和冷水吸收的熱量相等,據此列出方程.

設熱水質量為m0,冷水質量為m,開始時熱冷水的溫差為t.向冷水中倒入第一杯熱水時:

cm0(t-10℃)=cm×10℃①;

倒入第二杯熱水后,有:

cm0(t-10℃-6℃)=c(m+m0)×6℃②;

同理,連續倒入5杯熱水,設容器水溫升高Δt,有:

5cm0(t-10℃-6℃-Δt)=c(m+2m0)×Δt③;

聯立①②得到:m=3m0,t=40℃.將這些數據代入到③解得Δt=12℃,選擇B項.

4 極限思維的應用

極限思維又稱極端思維,是向極端分析問題的一種思維.如將質量看作無窮大或無窮小就屬于極限思維[5].

“杠桿”是初中物理中的重要知識點.對于部分“杠桿”類的問題,如采用常規做法,設出參數,列出方程,解題難度較大,而且也不一定得出正確結果.教學實踐中,教師應引導學生嘗試著使用極限思維分析問題,將看似復雜的問題直觀化、簡單化.

例4 如圖3所示,將質量均勻等體積實心物體甲、乙分別掛在輕質杠桿的A、B兩端,杠桿平衡.則(? ).

A.兩物體切掉相等體積,杠桿右端下傾

B.兩物體切掉相等體積,杠桿仍保持平衡

C.兩物體切掉相等質量,杠桿左端下傾

D.兩物體切掉相等質量,杠桿仍保持平衡

該題如設出參數列出方程,計算非常繁瑣.為提高解題效率,解答該題應應用極限思維.因甲、乙體積相等,由圖可知甲的質量小于乙的質量.切掉相等體積,甲、乙質量同比例減小,杠桿仍平衡.切掉等質量時,假設將甲的質量全部去掉,乙還剩余部分質量,杠桿右側會下傾,綜上分析選擇B項.

5 數形結合思維的應用

運用數形結合思維分析問題主要分為兩類:根據題干描述畫出對應圖形,借助圖形將抽象、復雜的關系展現出來,更為高效地解題;從給出的圖形中挖掘隱含條件,將圖形與物理情境對應起來,尋找解題的蛛絲馬跡[6].

“浮力”問題中,與圖形相關的問題難度一般較大,需學生自己構建圖形與物理情境之間的內在聯系.教學實踐中,教師應引導學生分析圖線為什么是這個形狀,拐點代表什么含義,幫助其找到解題切入點,運用數形結合思維解答物理難題.

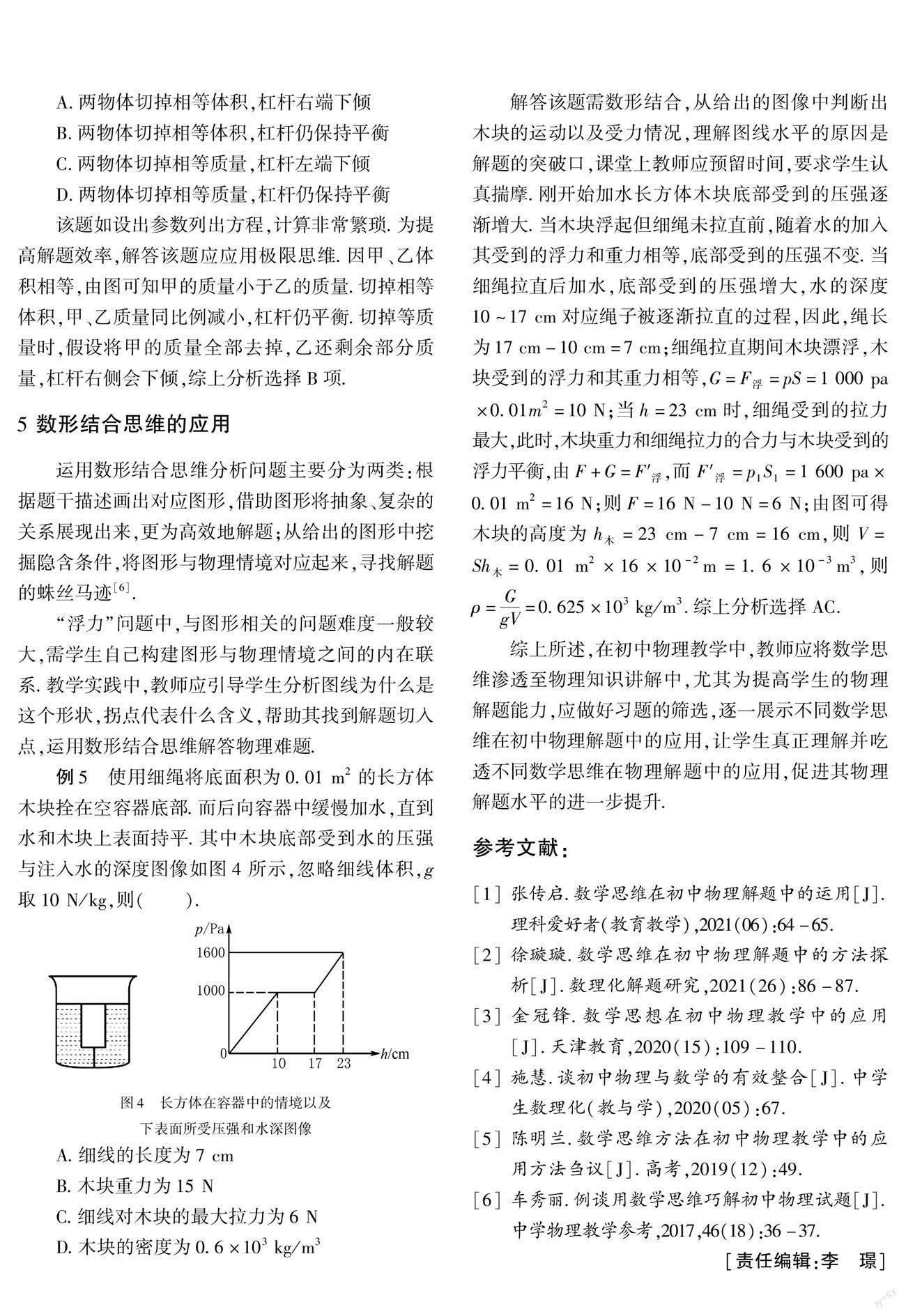

例5 使用細繩將底面積為0.01 m2的長方體木塊拴在空容器底部.而后向容器中緩慢加水,直到水和木塊上表面持平.其中木塊底部受到水的壓強與注入水的深度圖像如圖4所示,忽略細線體積,g取10 N/kg,則(? ).

A.細線的長度為7 cm

B.木塊重力為15 N

C.細線對木塊的最大拉力為6 N

D.木塊的密度為0.6×103 kg/m3

解答該題需數形結合,從給出的圖像中判斷出木塊的運動以及受力情況,理解圖線水平的原因是解題的突破口,課堂上教師應預留時間,要求學生認真揣摩.剛開始加水長方體木塊底部受到的壓強逐漸增大.當木塊浮起但細繩未拉直前,隨著水的加入其受到的浮力和重力相等,底部受到的壓強不變.當細繩拉直后加水,底部受到的壓強增大,水的深度10~17 cm對應繩子被逐漸拉直的過程,因此,繩長為17 cm-10 cm=7 cm;細繩拉直期間木塊漂浮,木塊受到的浮力和其重力相等,G=F浮=pS=

1 000 pa×0.01m2=10 N;當h=23 cm時,細繩受到的拉力最大,此時,木塊重力和細繩拉力的合力與木塊受到的浮力平衡,由F+G=F′浮,而F′浮=p1S1=1 600 pa×0.01 m2=16 N;則F=16 N-10 N=6 N;由圖可得木塊的高度為h木=23 cm-7 cm=16 cm,則V=Sh木=0.01 m2×16×10-2m=1.6×10-3m3,則ρ=GgV=0.625×103 kg/m3.綜上分析選擇AC.

綜上所述,在初中物理教學中,教師應將數學思維滲透至物理知識講解中,尤其為提高學生的物理解題能力,應做好習題的篩選,逐一展示不同數學思維在初中物理解題中的應用,讓學生真正理解并吃透不同數學思維在物理解題中的應用,促進其物理解題水平的進一步提升.

參考文獻:[1] 張傳啟.數學思維在初中物理解題中的運用[J].理科愛好者(教育教學),2021(06):64-65.

[2] 徐璇璇.數學思維在初中物理解題中的方法探析[J].數理化解題研究,2021(26):86-87.

[3] 金冠鋒.數學思想在初中物理教學中的應用[J].天津教育,2020(15):109-110.

[4] 施慧.談初中物理與數學的有效整合[J].中學生數理化(教與學),2020(05):67.

[5] 陳明蘭.數學思維方法在初中物理教學中的應用方法芻議[J].高考,2019(12):49.

[6] 車秀麗.例談用數學思維巧解初中物理試題[J].中學物理教學參考,2017,46(18):36-37.

[責任編輯:李 璟]