擬劇理論視角下社交平臺的體驗設計研究

朱樂其 蔣曉

關鍵詞:擬劇理論 社交平臺 體驗設計 用戶心理 設計策略

引言

目前,移動社交軟件的體驗研究大體上已較為完備。在理論方面,注重內因的相關理論更為豐富,兼顧內外因的相關理論仍有所欠缺。實證研究則多集中于各類平臺用戶的使用意愿與滿意度研究,同質化較為嚴重。在未來研究方向上,李立、丁寧指出,針對用戶消極使用行為研究仍處于起步階段[1]。楊善林等人同樣支持了此觀點,提出應當關注用戶在網絡社會中的社交行為模式與線下傳統社交中的差異,探究用戶為什么要使用移動社交軟件。強調了互動性與臨場感對社交軟件用戶體驗提升的價值。指出網絡社交中的負面情緒存在著一定的研究機會[2]。而擬劇理論由社會學、傳播學一路發展而來,近年來多用于對具體社交網絡平臺中用戶自我呈現進行解讀或對網絡社會現象進行剖析,對理解用戶心理及其使用行為具有較高價值,具有進一步拓展而服務于社交平臺體驗設計研究的潛質。

一、擬劇理論視角下的社交平臺

擬劇理論最早起源于社會學,社交媒體興起后慢慢介入到網絡互動關系的研究中,也隨之與傳播、營銷、用戶行為與體驗等概念發生聯系。擬劇理論由歐文·戈夫曼在《日常生活中的自我呈現》一書中提出,他以戲劇技巧和舞臺控制理論來看待微觀社會中個體的互動行為,把世界喻作舞臺,每個人都是其中的演員,周圍的人則是其觀眾[3]。隨著社交媒體的發展,Es-pen Y treberg 在2002年將戈夫曼的“框架”和“區域”概念引入新聞傳播學領域,運用于社交網站中的人際交往行為研究,擬據理論開始以實證主義的形態深入國外大眾傳播領域[4]。隨后,國內的新聞傳播領域也開始關注到擬劇理論。2005年,宋悅和劉楊發表《網絡社會與后區的消逝》,認為網絡社會中的人們渴望看到他人在前區展示傳統的后區行為,后區范圍的縮小是一種趨勢[5]。社交媒體近年來的蓬勃發展,使這種趨勢正在逐步兌現,衍生出各種值得關注的行為心理特征。

以人際互動為視角,可以發現用戶在網絡社交平臺的使用中,存在獨享與共享這一組矛盾的需求。用戶希望得到關注、及時表達與分享,對應于戈夫曼的“前臺”概念。然而網絡社交的方便快捷也使人們花費比以往更多的時間精力營造良好的印象,導致了用戶的社交壓力和心理負擔。大量用戶選擇降低主賬號活躍度,增設小號,或遷徙到更新、更隱蔽的社交平臺[6],這類陌生化社交空間則類似于“局外”。愈來越多的跡象表現出,用戶的網絡社交需求不僅僅是共享,還需要內隱的私人空間用于回避身份焦慮與社會網絡關系約束,這一心理狀態則對應于“后臺”。對于社交網絡用戶而言,獨享與共享的需求并非平行對應,而是互相補充和聯系的[7]。它們以錯綜復雜的關系纏繞共生,實時轉化。

針對這一問題,以擬劇理論介入平臺設計并增強區域間的相互轉化,或可成為有效的解決方案。張梅在《從角色表演到角色外活動》中指出擬劇理論的分析框架具有從靜態向動態發展的可擴展性。她所關注的動態性主要體現在觀眾被納入表演主體時導致的劇班再構成[8]。本文所探討的動態性則更多體現在通過控制實現社交平臺區域間的動態轉化,以更好地應對和平衡用戶實時變化的需求,提升用戶體驗。

二、基于擬劇理論框架的社交平臺體驗分析

(一)靜態框架下的社交平臺體驗分析。擬劇理論是一部框架性結構的思想理論。戈夫曼在理論中提出的“舞臺區域”概念十分新穎,他將舞臺區域分為前臺(front region)、后臺(back stage)和局外(theoutside)。在不同的表演區域,表演者有不同的表現。

1.前臺:促進正向互動,建立預期印象。“前臺”在擬劇理論中被定義為“呈現表演的區域”,在社交平臺中可以對應于發布分享的、對他人可見的內容。在前臺,表演者選擇呈現的都是意欲對當前觀眾展示的內容,并許可觀眾根據這些內容建立對自己的印象。

前臺的體驗價值主要來源于互動反饋,用戶在溝通交流中獲取共鳴感與滿足感,而前臺問題也同樣是由這種互動關系帶來的。線上場景中,觀眾被模糊為數字閱讀量,具有隱身化特征,表演者不再清晰地知道自己正在為誰呈現表演,被誰觀看。負面與令人不悅的反饋更使用戶在過度擴張的社交網絡中生發出逃離傾向,引發了如潛水、回避、信息屏蔽等一系列消極使用行為。

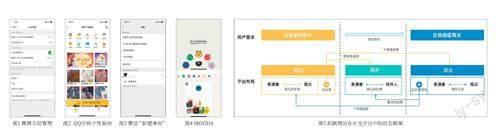

為解決前臺體驗中的問題,用戶首先需要增加對互動的控制權。由于觀眾反饋會直接作用于表演者的自我呈現方式和意愿,識別觀眾并對互動進行控制以促進正向反饋、減少可能的沖突,是十分有必要的。微博作為依賴內容生產者形成流量的平臺提供了“評論防火墻”“互動屏蔽詞設置”等詳細的操作(如圖1),較好地滿足了用戶的互動管理需求。

另一方面,舞臺設置作為控制舞臺的有利條件,也應當充分發揮輔助作用。戈夫曼的舞臺設置概念包含舞臺設施、布局、裝飾品等背景項目,用于引導觀眾接收所要傳達的信息。對應到社交平臺,舞臺設置包括個人主頁信息、背景、頭像等內容。QQ因其娛樂性的定位,在舞臺設置方面的考量相較于同類產品更為豐富。用戶可以對評論氣泡、字體、背景音樂、個人形象等進行個性化設置以進行自我展現(如圖2)。

2.后臺:防止觀眾闖入,注重情感體驗。“后臺”在擬劇理論中被定義為“準備表演常規程序的區域”,是“觀眾不會闖入的地方”,在社交平臺中可以對應于記錄性的、上鎖的、僅對自己可見的內容。后臺空間是自由的,此時人們不必背負角色的負擔。

在實際場景中,用戶確有“后臺”需求。對209名用戶的日常記錄分享行為進行問卷調研,發現用戶分享頻率總體高于記錄頻率,但內傾用戶(記錄多于分享)與持平用戶(記錄與分享頻率相近)合計仍能占到44%,是一個非常可觀的比重。

擬劇理論認為應該進行后臺控制,以避免觀眾的突然闖入產生打擾。出于流量和活躍度的需要,總體而言,現有社交平臺對后臺營造較為欠缺,但提供了一定的功能使得用戶可以轉入后臺狀態,如微信視頻號中的“新建身份”允許用戶以微信號之外的新身份觀看內容(如圖3)。

此外,在后臺中營造情感氛圍以強化共情是非常必要的。用戶在情緒低落、生氣憤怒、壓力大這類負面情緒中更傾向于記錄但不分享,因為此時記錄能夠產生傾訴的滿足感,起到緩解負面情緒的作用。線上日記工具則抓住了這一差異化需求市場,為用戶構建了舒適的后臺空間。拋開社會關系網,用戶的關注點從理性的利弊更多轉向情感層面,后臺應當更多展現出溫暖撫慰的特性。如MOODA作為一款輕量化的情緒日記,通過問候語,心情頭像標簽,以及真實模擬手帳貼紙的方式(如圖4),在視覺元素和交互形式上都較好地傳達了情感關懷,強化了傾訴感與疏解感。

3.局外:調和區域矛盾,實現動態可見。前臺與后臺是有界區域,局外則是兩者之外的剩余區域。這一概念相對模糊和不確定,也因此具備了更多可能性。許多研究者認為擬劇理論是二元對立的,而從實際需求出發,只有前臺區域和后臺區域的兩面世界并不能使人滿意。人們總在試圖找尋一個理想化的新位置,局外或許可以成為這個中間緩和地。

局外實現前臺、后臺轉換,調和兩區域間沖突的具體形式是觀眾隔離[9]。擬劇理論中以“觀眾隔離”作為保護已建立印象的手段。表演者以此防止觀眾看到其在其他舞臺設置下截然不同的另一表演,從而破壞各個角色間的獨立性,產生不必要的角色矛盾。

對平臺而言,若觀眾隔離機制不完善,則會對印象管理造成阻礙,進而影響社交平臺使用體驗。微信在“觀眾隔離”方面表現較優,群體式劃分、區域式控制是微信朋友圈自我呈現的主要優勢[10]。評論點贊僅對共同好友可見,分組標簽及屏蔽等常用功能能夠較好完成用戶基本的觀眾隔離需要。但在研究中發現,關于分組功能,不使用而選擇每次依據具體情況單獨挑選可見對象的用戶占到39.15%。這樣的操作無疑非常繁瑣,也透露出現有的分組作為觀眾控制方式并不能很好地滿足用戶需求,平臺功能的有待優化。

同時,由于內容的可見性根據觀眾隔離在不同情境下對觀看對象能夠發生變化,局外以及觀眾隔離也為擬劇理論靜態框架向動態發展提供了可能。

(二)動態框架下的社交平臺體驗分析。靜態框架中的區域邊界是臨時的,可改寫的。在具體情境的需要下,前臺可以后移,后臺也可以前移。應用擬劇理論的動態框架(如圖5),能夠使平臺布局更好地匹配用戶需求。

1.前臺后移是社交倦怠的保護機制。前臺中表演者與觀眾是強互動反饋的,當反饋出現的并非預期中的認同,而是駁斥、反對或負面評價(或僅僅是預期到負面反饋),前臺就會開始后移,即對觀眾關閉。用戶在社交平臺中的消極使用行為均屬于前臺后移行為。前臺后移可分為個體性后移和整體性后移。

個體性后移表現為通過屏蔽、拉黑等操作將不受歡迎的觀眾移出前臺。此時對該特定觀眾而言,所發布的內容就從前臺變成了后臺。

整體性后移表現為負面反饋累計或提前預計到希望呈現的內容無法得到認同時,表演者的自我呈現整體向局外轉移。如開通小號或遷徙到更隱蔽的社交平臺。如小紅書的隱私設置中提供了“不把我推薦給可能認識的人”(圖6)。此時只有無關輕重的局外人存在視域,表演者與觀眾之間的互動反饋減弱。通過整體性后移,表演者既能夠完成分享呈現需求,又不致招來過多關注。

前臺的后移是社交倦怠觸發的保護機制。在外放達到臨界閾值時,表演者通過自主縮小前臺空間,緩解網絡社交中的負面體驗。值得注意的是,此類轉變是被動的、后置的,即消極效應產生后,才將特定觀眾識別為不受歡迎,建立隔離,體驗上有所欠缺。

2.后臺前移是隱匿壓力的釋放形式。在后臺中,由于沒有觀眾,也就不存在互動反饋。但表演者與觀眾仍存在發生互動反饋的潛質。當收到正向“鼓舞”時,后臺也可能前移。后臺的前移同樣分為個體性前移與整體性前移。

個體性前移一般是隨著關系的遞進循序漸進的。由于存在傾訴和表達的渴望,最初僅自己可見的內容可能在提升信任度后被展露給潛在觀眾,此時被選擇呈現的部分就轉變為了前臺。個體性前移通常與平臺展現出的層級傾向相關聯,用戶對層級更高的好友會體現出更高的互動及時性與內容展示意愿。如微博的“特別關注”、微信的“星標朋友”“置頂聊天”、QQ的“好友互動標識”(圖7)、“親密關系”(圖8)都代表著層級的提升。

整體性前移受個體表達欲望的驅使。人們渴望從公開呈現中獲取認同感以達到自我滿足,于是借助網絡的身份隱匿性將后臺整體向局外轉移,享受解壓感的同時又避免了前臺表演遭到破壞。人們對他人在前臺展示傳統后臺行為的好奇則進一步促進表演者以滿足觀眾訴求為目標生產內容。

后臺的前移是隱匿長期積累的壓力的釋放形式。其首先受個體內在欲望的驅使,而觀眾對后臺內容的期待則進一步促進了后臺的持續前移。此類轉變是主動的,前置的,即積極反饋產生后,個體自發選擇撤銷隔離,體驗較為優質。

三、擬劇理論視角下社交平臺的體驗設計策略研究

對區域間的關系及其動態轉化機制進行充分的認識和理解后可以得出,框架中涉及對用戶需求及需求變化本質的思考,用戶行為存在情感化傾向且用戶通過控制與觀眾的互動達成需求的滿足。美國認知心理學家唐·諾曼(Don Norman)提出了情感化設計的三個維度:本能層、行為層、反思層。而擬劇理論的視角與情感化設計的維度存在一定的映射關系:舞臺設置是美學的、視覺的、感官的;觀眾隔離是功能性的、操作性的、效率性的;舞臺結構的動態轉換則是以實現內在平衡為目標的自我建構與自我反思。因此,將擬劇理論引入設計學領域能夠對情感化設計帶來一定的啟發性再思考(如圖9)。

(一)本能層:布景設置營造情感氛圍。擬劇理論中的“舞臺設置”

概念,其本質是一種氛圍元素,作用于用戶情感,直觀可見,與本能層強調的視覺感知相契。而實際上在線上生活記錄與分享中,用戶在處于偏后臺的場景時,會更多地將注意力置于情感層面,此時的氛圍元素往往起到更為關鍵的作用。將“舞臺設置”拓展為“布景設置”,通過美學元素營造和支撐氛圍。具體表現為色彩運用、界面元素、動態效果、交互方式等形式,為舞臺的全區域提供服務,對觀眾控制起輔助效果。

1.趣味化前臺布景增強互動感。由于用戶在分享時希望獲取關注和認同,建立預期形象,對應于分享的前臺布景應側重于增強互動性與臨場感,充分滿足用戶彰顯個性與展示表達的需求。同時多增添趣味化新穎元素,強化他人反饋帶來的滿足。娛樂傾向越高的社交平臺中,前臺布景越為重要,此時豐富的自我展示途徑能夠促進同類識別,為互動的產生提供更多契機。

2.簡潔化局外布景增強掌控感。局外是動態轉換的中間區域,應當清晰明了,使用戶對信息控制產生掌控感與信任感。即社交平臺的內容儲存記錄、功能性操作等應趨向于清爽簡潔,便于理解。靈活運用標簽或可成為簡化局外的有效方式。

3.共鳴化后臺布景增強傾訴感。由于用戶往往在負面情緒時更傾向于轉向后臺空間,對應于記錄的后臺布景則應側重于增強情感共鳴,強化自我抒發、沉浸與反思。其氛圍的營造主要為了緩解壓制感,使得被隱蔽的后臺內容在無需曝光的情況下就能得到一定程度的釋放,起到傾訴效果,減輕負面情緒。生動的情境塑造將對此起到良好的效果。

(二)行為層:觀眾控制實現區域轉換。在用戶使用移動社交軟件時,區域間的轉換是頻繁發生的。在“觀眾隔離”與“后臺控制”的概念上加以拓展,提出針對全舞臺結構的“觀眾控制”,以功能手段實現區域轉換,服務于用戶掌握信息主動權。

1.可控的信息呈現。針對前臺后移,應增強觀眾的可識別性,以便用戶可以更便捷準確地對觀眾的“受歡迎程度”作出判斷,采取進一步的措施對自身與觀眾的互動進行控制。同時應注意觀眾篩選規則的設計,一方面注重實現信息的有效控制,使用戶因可控而愿意分享互動;另一方面保持克制的原則,避免隱私設置層級過深造成操作繁瑣,重視操作流程簡化、界面導覽優化。

2.安全的信息呈現。平臺對于用戶的后臺保護仍有待加強。在目前的社交平臺整體結構中,后臺的占比普遍較低。但用戶在許多情境中都需要不被知曉的安全感,后臺的保留是不可忽視的。平臺應當提供幫助建立相對后臺的便捷手段,以確保個體的自我隱匿的權利。

3.流暢的信息呈現。后臺前移為社交平臺的信息呈現路徑提供了新思路。由于后置的前臺后移是逆向的,呈現路徑是遞減制的,體驗不佳,可以考慮在記錄的基礎上,使用戶通過關系定義和層級分類的方式區分關系的親疏遠近,并以此為依據選擇愿意分享展示的內容。在分享路徑與分享形式上均可做一定的體驗考量。這一策略在體驗上更加流暢,也能夠降低隔離失敗導致觀眾不合時宜闖入的幾率。但應注意及時性與順承性的博弈,根據平臺的定位具體取舍。

(三)反思層:戲劇內核構建框架邏輯。情感化設計最重要的是與用戶產生情感紐帶,其流程一般是:喚醒、關聯和認同[11]。喚醒由直覺層實現,關聯在行為中達成,反思層則強調用戶因內含體驗產生對品牌價值的認同。而在擬劇理論視角下,“反思”更加關注平臺與用戶自我認知重組過程的契合,以同頻共振實現認同。

為實現這一目標,設計師首先應認識用戶的認知重組過程。于網絡社交用戶而言,對舞臺區域的動態控制本質上是個體對“主我”與“客我”關系的探索。兩個“自我”長期處于互動轉化中,個體不斷進行自我剖析、自我修正和自我建構,逐漸形成內在平衡。而這種重構又外化表現為呈現與隱匿的動態需求。平臺是否能夠深刻理解這種主客我轉換的內在邏輯、轉變契機,就決定了平臺對用戶心智及行為習慣的把控。這種內核就如同戲劇劇本,是舞臺的整體價值目標,幫助平臺構建框架邏輯,對布景設置與觀眾控制起到了指導作用。

其次是匹配用戶的認知重組過程。戈夫曼的研究所做的一大創新即帶入了前人所忽視的階層流動視角,認為個體傾向迎合社會正式承認的價值進行自我呈現,而其全部行為則可能并不具備這種價值。因此用戶分享展示的,是對全部行為進行選擇后,在與他人的互動中體現出的內容。從這一視角出發,平臺的默認外放使用戶的呈現跳過了全局性的自我認知過程,用戶需要在當下決定是否展示,展示給誰,存在一定的不合理性,值得進一步思考。

當平臺自如的前后臺動態轉換與用戶自我構建的內在平衡相契合時,將最終形成用戶對平臺的認同與依賴。

結語

我國體驗設計研究目前實踐應用成果較多而理論創新不足[12]。擬劇理論關注用戶的心理、情感等因素,同時又將個體置于社會關系中去探討其行為動機,補充了社交軟件的體驗研究在兼顧內外因相關理論方面的不足。其在傳播學領域的研究成果,能夠幫助理解用戶在網絡社會中的社交行為模式與線下傳統社交中的差異。理論框架與用戶使用移動社交平臺時的共享、獨享需求及動態轉化關系高度匹配,有助于解讀軟件使用中的負面情緒與消極使用行為,進而探究優化方案。理論中的舞臺控制手段方式與情感化設計維度形成了一定的映射關系,從而以新視角補充了經典設計策略。該理論在社交平臺中的應用具有值得探索的研究空間。