人工智能等新技術對職業替代風險的影響

巫強

摘要:人工智能等新技術的進展,再次激起人們對新技術替代人類勞動的討論。以《中華人民共和國職業分類大典》(1999版)的工作任務描述作為基礎數據,利用機器學習的方法,對現存1443個職業被新技術替代的概率進行估測,發現若考慮人工智能等新技術的影響,有70%的職業處在較高的替代風險中,可替代概率在70%以上。結合CFPS2010的數據來看,若考慮人工智能等新技術的影響,67%的非農就業者處于高替代風險中。職業替代風險與工資水平存在倒U型關系,與學歷負相關,與年齡正相關,但人工智能等新技術的應用可能會削弱這些相關性。不同職業、不同工資水平、不同學歷、不同年齡的勞動者,在面對人工智能等新技術時,都會面臨替代風險。

關鍵詞:人工智能;職業替代風險;就業

中圖分類號:F249.2;TP18? 文獻標志碼:A? 文章編號:1001-862X(2023)04-0069-010

一、引 言

人工智能等新技術快速發展,再次激起人們對新技術替代人類工作的討論。一方面,新技術可執行強度更大、難度更高、環境更惡劣的工作任務,提高生產效率;另一方面,新技術不可避免地會造成一些人失去當前工作。[1]作為全球第二大經濟體,同時也是最大的發展中國家,中國既需要通過積極發展人工智能等新技術促進經濟持續增長,又需要通過經濟發展提升國民福祉,實現更高質量的就業和更公平的收入分配。關于人工智能是非利弊的衡量,對于當前中國的發展尤為重要。

若要考量人工智能等新技術對就業和收入的影響,首先要估計出這些新技術在多大范圍內、多大程度上影響職業被替代的可能性。Frey和Osborne(2017)曾估計美國702種職業被自動化技術替代的可能性,發現47%的就業者處于高替代風險中[2],但國內尚未有人基于中國職業分類的特點開展類似工作。國內學者在估計人工智能、機器人等新技術對就業影響的研究中,涉及職業可替代性時,要么根據歷史數據估計出一個替代概率[3-4],要么引用國外研究的結論。[5]此中有兩個潛在問題需要注意:一是未來的影響不同于過往的影響,因為如果影響一樣,則不必單獨討論人工智能等新技術的影響;二是國內情況不同于國外情況,中國的職業分類不同于美國,在工作任務界定上也不完全相同。因此,有必要基于中國的職業分類來估計人工智能等新技術對職業替代風險的影響。

基于《中華人民共和國職業分類大典》(1999版)中對工作任務的文字描述,估計出1443個職業被一般性技術替代的概率和以人工智能為代表的新技術替代的概率,并在此基礎上討論新技術對不同收入、不同受教育程度和不同年齡人群的職業替代風險的不同影響。使用《中華人民共和國職業分類大典》(1999版)作為基礎數據,結合2010年中國家庭追蹤調查CFPS(China Family Panel Studies)數據展開分析,研究發現:若考慮人工智能等新技術的影響,70%的職業處于高替代風險中,67%的非農就業者處在高替代風險中,替代概率在70%以上。在一般性技術進步中,也就是除了人工智能、大數據、智能機器人、萬物互聯、無人駕駛等新技術的其他技術進步中,學歷越高、年紀越輕的勞動者更不容易被新技術取代,但在人工智能等新技術應用的背景下,高學歷、年輕勞動者在職業替代風險上的優勢會被削弱。

二、文獻綜述

本文的主題與兩方面的文獻相關:一是如何估計職業替代概率的文獻,二是技術進步如何影響就業的文獻。

(一)如何估計職業可替代概率

估計職業可替代概率,有三種思路:一是依據客觀指標分類打分,二是依靠主觀經驗分類打分,三是計算機算法綜合各種因素打分。二十一世紀前十年估計職業替代概率的文獻,主要在討論關于本土工作是否會被離岸外包的問題。Jensen等(2005)在對職業是否可離岸外包進行分類時采用了客觀分類的方法,首先明確可離岸外包的特點,之后找到11個可以代表可離岸性的O*NET標準化指標,最終根據各指標的得分和權重算出每個職業的客觀得分并得出排序。[6]Blinder(2009)在對職業是否可離岸外包進行分類時則主要采用了主觀打分的方法,即主要依靠個人經驗和觀察O*NET上關于每個職業的描述,來給每個職業的可離岸程度進行主觀打分。[7]

Jensen等(2005)方法的問題在于其選擇的代表性變量的可靠性存疑,Blinder(2009)所用方法的問題則在于主觀性太強。而Frey和Osborne(2017)在研究職業有多大概率被自動化技術替代時,為了克服過于主觀或過于客觀的缺點,巧妙地結合了上述兩種方法進行估計:先通過O*NET中的工作任務描述等對職業能否自動化做主觀標記(主觀地標記了70個職業,如果是可自動化的,則標記為1,如果不是,則標記為0),然后利用客觀分類方法,找到9個描述可替代性的O*NET標準化變量,對這70個職業進行客觀排序;通過客觀分類來糾正之前主觀標記的誤差。之后,利用機器學習的方法確定O*NET標準化變量與可替代性之間的量化關系,對702個職業被替代的可能性進行預測,最終得到所有職業替代概率的排序。[2]

Jensen等(2005)、Blinder(2009)、Frey和Osborne(2017)的方法,其框架大體一致,都是找到一系列職業替代的瓶頸變量,再利用主觀或客觀的方法估計出一個可替代的概率,以此衡量職業替代風險。這種方法的有效性建立在O*NET較為完善的數據基礎上,若要將此種方法應用于中國職業替代率的估計,需要結合中國職業分類數據的特點做出相應調整。

(二)技術進步對職業替代風險的影響

技術進步對不同職業存在不同影響,同時,不同技術帶來的影響也是有差異的。自二十世紀八十年代以來,以計算機技術為代表的技術進步,總體來說是對低技能、常規性任務的替代作用強導致對此類勞動力需求減少,而對高技能、非常規任務的替代作用弱而互補作用強,對這類工作的威脅不大甚至對此類勞動力的需求有上升趨勢。但近年來以人工智能為代表的新技術,是否也只對低技能、常規性工作產生負面影響,則存在爭議。

對于以計算機為代表的信息技術而言,典型的看法來自Autor(2015),認為計算機更多是替代常規性的任務,而人類在解決問題的技能、靈活性和創新能力上更有優勢,使得以這類任務為主的職業的替代風險并不大。[8]此前的研究也提供了一些證據:技術水平對技能型勞動者需求沒有影響,但技術進步的速度決定了技能型勞動者需求[9];教育回報率迅速增長,就業市場偏向高教育水平的勞動者[10];計算機可以與非常規、抽象型任務(通常是高薪工作)互補,對常規性任務(中等薪酬工作)起到替代作用,而對非常規手工工作(底薪工作)的影響較小。[11-12]

但在技能型勞動力的市場需求和未來發展方向上,也有不同的看法。就美國的就業市場而言,在2000年左右對技能型、認知性工作的需求已經出現了下降趨勢,而認知性工作的需求減少最終導致了低學歷勞動者的失業(因為高學歷勞動者從認知性工作流向低技能工作,擠出了低學歷勞動者)。[13]雖然之前計算機化僅僅局限在常規性工作領域,但隨著新一輪的技術進步,已經擴展到非常規性工作領域,物流運輸業、行政工作、生產工作者處于高自動化風險中,甚至過去幾十年就業人數一直增加的服務業也是自動化風險非常高的。[2]至于哪些職業相對安全,Schwab(2016)認為技術進步后,對解決復雜問題的能力以及社交和系統性技能的需求會遠遠高于對體力和知識性技能的需求,這樣的職業被替代的風險相對較低。[14]

孫文凱等(2018)曾根據Frey和Osborne(2017)估計出的職業替代概率,計算中國各行業和總體的就業可替代風險,發現所有行業總的平均替代率為0.45,與美國較為接近,其中就業人口較多的制造業和批發零售業的平均替代率分別為0.43和0.57。[5]需要強調的是,相較于以美國為代表的歐美發達國家勞動力市場而言,中國的勞動力市場仍然有明顯的二元結構特征,一方面存在大量技能要求高、學歷要求高、工資水平高的現代化工作崗位,另一方面也存在大量對技能和學歷無甚要求、工資水平也較低的傳統工作崗位。這樣的就業結構,面對“一波還未平息,一波又在興起”的新技術浪潮,很可能有不同于歐美發達國家的職業替代風險,需要結合中國的具體數據展開分析。

三、數據來源與分析方法

(一)數據來源

所使用的數據來自于《中華人民共和國職業分類大典》(1999版)和中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,CFPS)。本文選擇中國職業分類大典(1999版)進行分析有兩個原因:一是后期更新版本與1999版相比,在職業的工作任務描述上沒有根本性的變化,主要是增加或刪減了一部分職業,增加了對任職資格等的描述;二是除此版本外并未搜集到其他版本適合做文本分析的電子文檔。在比較CFPS、CHARLS、CGSS、CHIP等國內主要的微觀調查數據,基于職業信息的完整性和樣本的代表性兩個標準,本文最終選擇以CFPS應用于本文分析。

《中華人民共和國職業分類大典》(1999版)將我國職業歸為8個大類,66個中類,413個小類,共1838個職業,它對每個職業的工作任務進行了具體的文字描述,其所用的職業分類編碼可以和國家標準職業分類編碼基本對應。這樣的數據結構可以讓我們對一部分職業的可替代性進行主觀標記,并利用算法根據工作描述的關鍵詞對職業可替代性進行客觀排序。在全部1838個職業中,有部分職業沒有工作任務的文字描述,比如僅描述為“其他**相關工作”,本文只對1443個有詳細工作任務描述的職業進行估計。

CFPS是一項全國性、綜合性的社會跟蹤調查項目,通過跟蹤收集個體、家庭、社區三個層次的數據,反映中國社會、經濟、人口、教育和健康變遷。CFPS的職業數據是和國家標準職業分類代碼基本對應的,本文通過職業分類代碼,把中國職業分類大典里的工作任務描述和CFPS數據中的工資水平、教育水平、年齡、性別等數據聯系起來,觀察職業替代風險與其他變量的關系。

在CFPS數據中,職業這個變量,通過問卷中被訪者所回答的職業及其所對應的職業小類來確定,具體問題為“G307您的職業屬于哪一類”。由于CFPS數據并沒有具體到職業,而是劃分到職業小類,與此相對應,本文計算出具體職業的可替代概率之后,對屬于相同小類的職業取平均值作為職業小類的可替代概率,然后和CFPS數據相匹配。剔除調查數據中的無效和缺失數據,共得到352個職業小類。

(二)替代概率估計方法說明

在職業替代風險相關研究中,Frey和Osborne(2017)的研究方法很有參考意義,他們先標記標桿職業的替代概率,再利用客觀指標校準主觀估計結果,最后將校準后的結果作為訓練集,用機器學習的方法估計所有職業的替代概率。

本文對可替代概率的方法在流程上參考Frey和Osborne(2017)的做法,在變量的選擇和定義上做出了適應中國職業分類大典的調整。基本思路是:首先選擇若干個職位作為標桿職位,然后用兩套工具分別對標桿職位的可替代性進行評估(一套工具是基于主觀判斷形成結果,一套工具是基于客觀指標和算法形成結果),之后根據兩套評估結果的異同校準工具,最后利用客觀指標和算法對所有職位的可替代性進行估計,得到結果。在估計人工智能等新技術對職業替代風險的影響時,首先考慮各項新技術在任務層面會產生哪些影響,再基于工作任務可替代性的變化估計對職業替代風險變化的影響。具體過程如下:

第一步,先主觀標記80個職業,如果是可被替代的,則分配1,如果不是,則為0。作為訓練樣本,這80個職業是從每個職業大類中選擇具有代表性且容易判斷可替代性的職業。

第二步,參照Frey和Osborne(2017)使用的計算機化瓶頸變量,本文確定11個衡量職業可替代性的指標。與他們不同的是,為了更好地基于中國職業分類大典描述可替代性,本文新增了一個管理能力維度的正向指標和2個感知與操作維度的負向指標(手指靈活性與操縱靈活性),共包含9個正向指標和2個負向指標。此外,Frey和Osborne(2017)的指標是O*NET中的標準化能力要素,而《中華人民共和國職業分類大典》(1999版)中并沒有這些能力要素,本文的做法是用一系列關鍵詞來定義相應變量。于是,每個指標的定義是由一系列代表本指標的關鍵詞組成,這些關鍵詞來源于職業分類大典中對職業工作任務的文字描述,通過分詞工具進行切分。

第三步,以中國職業分類大典的職責描述為數據基礎,運用機器學習的方法,得到每個職業可替代性的概率。這一步中,先用R軟件統計每個職業在11個維度上的詞頻,然后用機器學習的方法根據詞頻估計每個職業的替代概率。具體而言,以之前標記的80個職業作為訓練集,以余下的職業作為測試集,利用合適的分類方法來對職業是否被可替代進行分類并最終得出可替代性的概率。在分類方法的選擇上,通過對K最近鄰算法(KNN),支持向量機(SVM)以及高斯分類方法的比較,發現SVM得出的結果與之前主觀標記的結果相似度最高(AUC= 0.97),因此最終選用SVM方法計算各職業的可替代概率。

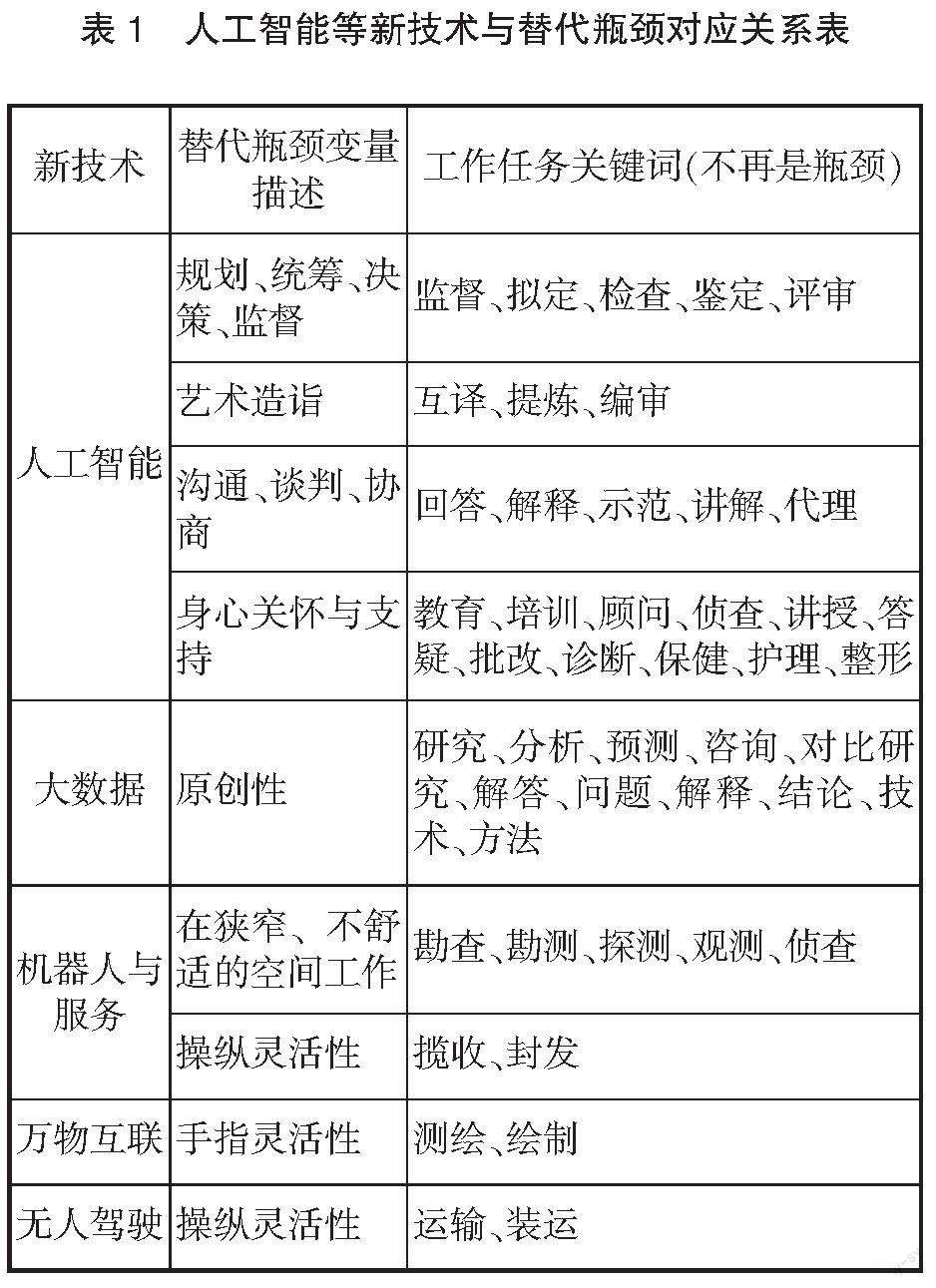

第四步,建立人工智能等新技術與職業可替代性之間的傳導機制模型,以模擬不同技術對職業可替代性的影響。這里假設新技術對職業的影響是通過對工作任務的影響來實現的,由于同一工作任務可能出現在不同行業、不同職業中,這樣就能更為細膩地刻畫新技術對不同行業、不同職業被替代可能性的影響。通過文獻梳理和專家訪談,本文建立了人工智能、大數據、機器人與服務、萬物互聯、無人駕駛等新技術在任務層面替代原有工作任務的對應關系,新技術與可替代工作任務對應關系如表1,第三列中原本是替代瓶頸的工作任務,在人工智能等新技術應用后將不再成為瓶頸。正是基于這些變化,本文得以估計出人工智能等新技術對職業替代風險的影響。

第五步,基于表1修正職業替代瓶頸變量,根據新的職業替代瓶頸變量與工作任務關鍵詞的對應關系,重復第一步到第三步,重新估計各職業的可替代概率,從而得到在人工智能等新技術影響下的職業可替代概率。

四、職業替代風險分析

本小節討論根據第三部分的數據和方法得到的結果,包括各職業替代概率的估計結果、人工智能等新技術影響下各職業類別的替代風險,以及職業替代風險與工資、學歷和年齡等的關系。

(一)各職業可替代概率的估計結果

通過第三部分介紹的方法,本文得到1443個職業的可替代概率(囿于篇幅,詳細結果不在文中列出,如有需要,可向作者索要)。參考Frey和Osborne(2017)的標準,本文以替代概率70%和30%為分界點將所有職業分為高、中、低風險職業。若不考慮人工智能等新技術的影響,有64%的職業處在高替代性風險之中,被替代可能性在70%以上,有18%的職業處于中替代風險之中,有18%的職業暫時不會被替代(被替代可能性在30%以下)。(表2第4列)若考慮人工智能等新技術的影響,高風險的職業會更多,占到70%,低風險的職業會更少,為3%。(表2第7列)

以CFPS勞動者的樣本來看,若不考慮人工智能等新技術的影響,只考慮計算機、移動互聯網、工業機器人等技術的影響,80%的就業者處在高替代風險中,15%的就業者處在中等替代風險中,5%的就業者處在低替代風險中。(表2第2列)

CFPS中有大約50%樣本的職業為“大田作物生產人員”,這部分樣本是純粹意義上的農民,若把這部分樣本剔除后可得到非嚴格意義上的“非農勞動者”,其中58%的就業者處在高替代風險中,31%的就業者處在中替代風險中,11%的就業者處在低替代風險中。(表2第3列)若考慮人工智能等新技術的影響,處于高風險的非農就業者占比會更高,達到67%。(表2第6列第3行)

需要說明的是,CFPS數據具有較高的代表性,這里看到的情況在一定程度上也能代表全樣本人口的情況。在CFPS2010就業人口職業大類分布中,農、林、牧、漁、水利業生產人員(52.51%),生產、運輸設備操作人員及有關人員(20.15%)和商業、服務業人員(11.25%)就業人口占到總就業人口的約85%,另有3.64%的國家機關、黨群組織、企業、事業單位負責人,6.31%的專業技術人員和3.99%的辦事人員和有關人員。特別是從事大農業生產的人員超過總就業人口的1/2,這與第六次全國人口普查的就業人口職業分布相吻合。第六次全國人口普查中,這幾個數據分別為:48.31%、22.49%、16.17%、1.77%、6.84%和4.32%。

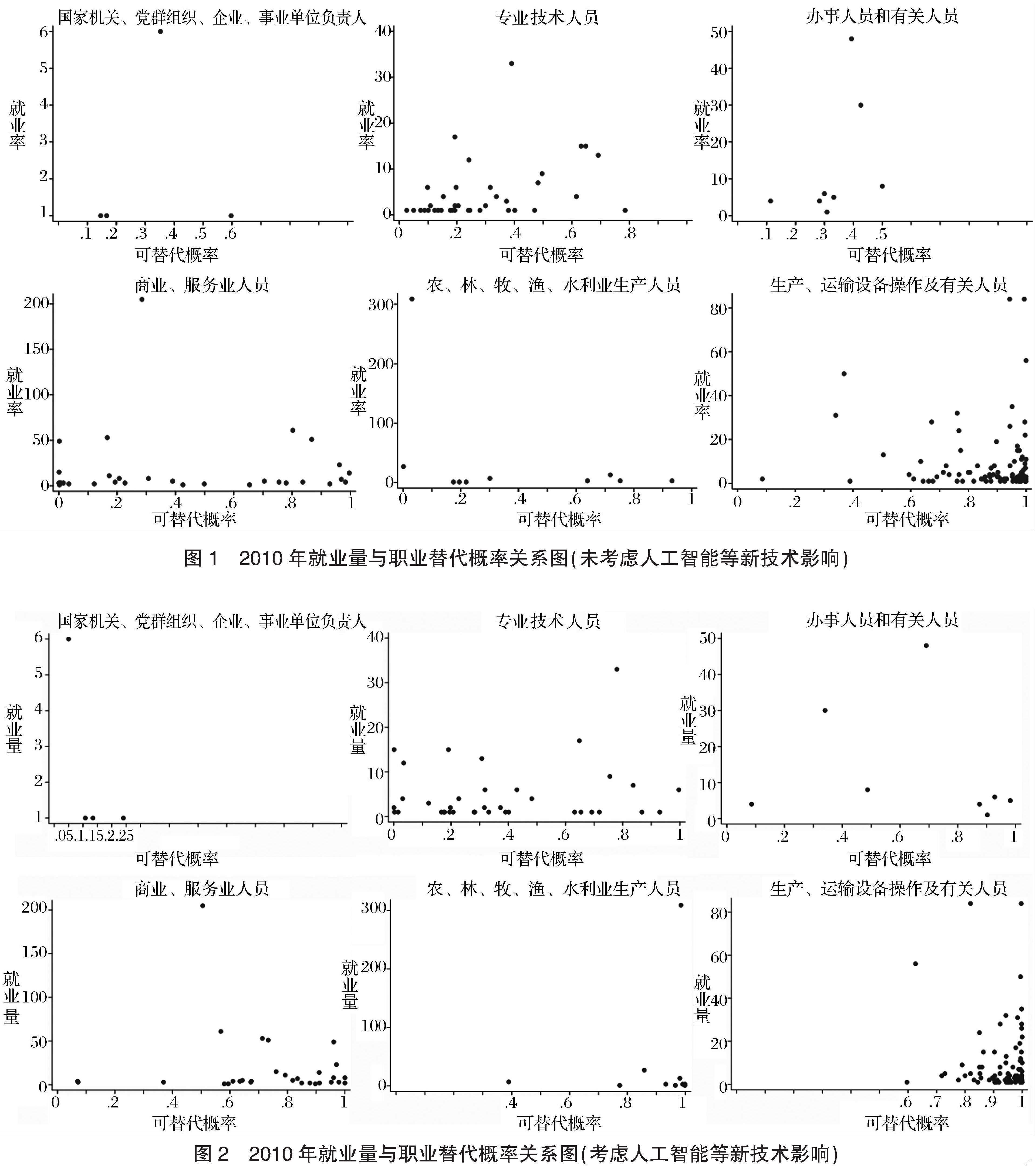

根據CFPS2010的數據,我們還可以看到各職業大類就業者被替代風險的分布情況。若不考慮人工智能等新技術的影響,國家機關、黨群組織、企業、事業單位負責人的可替代風險總體較低,大部分專業技術人員、辦事人員和相關人員的可替代風險較低,概率集中在50%以下,商業、服務業人員和農、林、牧、漁、水利生產人員的可替代風險離散程度高,生產、運輸設備操作及有關人員替代風險整體較高,概率大多在70%以上。(如圖1)

若考慮人工智能等新技術的影響,絕大部分農、林、牧、漁、水利生產人員,生產、運輸設備和操作人員及有關人員都處于高替代風險中(概率在70%以上),大部分的辦事人員和相關人員及商業、服務業人員處于較高的替代風險中(概率在70%左右),國家機關、黨群組織、企業、事業單位負責人和專業技術人員大部分處于中等或較低替代風險中。(如圖2)

(二)職業替代風險與工資、學歷和年齡的關系

通過第三部分所介紹方法的第四和第五步,可以得到考慮人工智能等新技術影響的職業替代概率。考慮人工智能等新技術的影響后,各職業的可替代概率均值從之前的62%升高到76%,這種升高主要是由商業服務和辦事人員職業替代性變高帶來的。

為進一步分析人工智能等新技術會對哪些群體的職業替代風險帶來影響,這里利用CFPS2010的數據,考察職業可替代概率與工資、學歷和年齡的關系。注意,這里不是討論因果關系,而是分析人工智能等新技術可能對哪些群體的就業產生影響。

本文將工資水平定義為與工作相關的年度收入,在CFPS2010數據中,通過加總K101、K102、K103、K104、K105、K106各項數據中基本工資、獎金、年終獎、福利等各項勞動相關收入得到。圖3展示了職業替代概率與年度工資水平的散點圖和擬合曲線,圖3a是未考慮人工智能等新技術影響的情形,圖3b則是考慮人工智能等新技術影響的情形。觀察兩張圖,可以得到兩個直觀印象:一是職業替代概率與工資水平似乎存在U型關系,也就是可替代概率隨著工資水平的上升而先下降后上升;二是在考慮人工智能等新技術的影響后,職業可替代概率與工資水平的相關關系減弱。

圖4 展示的是替代概率與學歷的散點圖和擬合曲線,圖4a是未考慮人工智能等新技術影響的情形,圖4b則是考慮人工智能等新技術影響的情形。同樣可以得到兩個結果:一是職業替代概率與學歷負相關,也就是學歷越高則職業替代風險越低;二是在考慮人工智能等新技術的影響后,高學歷職業的優勢明顯減弱。

圖5展示的是可替代概率與年齡的關系,同樣,圖5a是不考慮人工智能等新技術影響的情況,圖5b則是考慮人工智能等新技術影響的情況。可以發現,在未考慮人工智能等新技術的影響時,職業替代概率與年齡有明顯的正相關關系,也就是年齡越大越容易被替代。但考慮人工智能等新技術的影響后,這種替代概率與年齡的正相關關系幾乎看不出來,換句話說,年輕人在抵御職業替代風險上的優勢不再明顯。

為了進一步考察職業替代概率與工資、學歷、年齡等變量的關系,本文設計了一個回歸分析,試圖從統計上檢驗前面從圖形上觀察到的現象的可靠性。當然,仍需注意的是,這里并不是要去探討它們的因果關系。

回歸模型如下:

Pi=α+β1Wagei+β2Wage2i+β3Edui+β4Agei+β5Genderi+εi

因變量Pi為第i個樣本所在職業的替代概率,自變量為第i個樣本的工資水平Wagei、工資水平的平方Wage2i、學歷Edui、年齡Agei和性別Genderi,α為常數項,β1、β2、β3、β4、β5分別為各變量的系數,εi為隨機擾動項。回歸結果如表3。

從表3的數據來看,替代概率與工資水平在控制學歷、年齡、性別等因素的影響后,存在顯著的倒U型關系。也就是對于同樣學歷、年齡、性別的勞動者而言,職業替代概率隨工資水平的上升而先增加后減少。這種從U型到倒U型關系的反轉,可能是由于工資水平與學歷、年齡、性別都存在較強相關性帶來的。本文的結果與Autor等(2008)、Frey和Orsborne(2017)的發現是一致的,工資較低的藍領工作和工資較高的非常規、抽象型工作更不容易被替代,而中等工資的常規性工作則較易被替代。[2,11]此外,學歷與職業替代概率有顯著的負相關關系,年齡與職業替代概率有顯著的正相關關系,男性所在職業的替代概率顯著更高一些。也就是說,學歷越高越不容易被替代,年紀越輕越不容易被替代,女性更不容易被替代。

表3第2列的因變量是未考慮人工智能等新技術影響的職業替代概率,第3列的因變量是考慮人工智能等新技術影響職業替代概率,這里將前者稱為概率1,后者稱為概率2。工資、學歷、年齡、性別與概率1和概率2的相關關系,在方向上是一致的,顯著性也大體一致,只是系數大小有區別。自變量與概率2的回歸系數更小一些,大約相當于與概率1回歸系數的1/5到1/2。自變量對概率2的R2是0.139,也比對概率1的R20.239要更小一些。從更小的回歸系數和R2可以看出,考慮人工智能等新技術的影響后,工資、學歷、年齡、性別與職業替代概率之間的相關性在降低。換句話說,在人工智能等新技術產生實質性影響后,高學歷勞動者、年輕勞動者、女性勞動者,在職業替代上所占有的優勢將被削弱,更多的勞動者會在同一條起跑線上面對職業替代的問題。

本文的結果略微不同于程虹等(2018)根據2015、2016和2018年的“中國企業—勞動力匹配調查”(CEES)數據得出的“非技能勞動力受到機器人的‘換人沖擊更大”的結論[3],但與Beaudy等(2016)、Frey和Osborne(2017)、Schwab(2017)的發現更為接近。新技術的發展,使得認知型、服務型工作同樣面臨更高的替代風險,而那些需要解決復雜問題,或是需要身心關懷與支持問題的工作則處在相對安全的位置上。[2,13-14]

五、結論與討論

本文主要做了兩方面工作,一是基于中國職業分類大典中的工作任務描述,估計各職業替代概率,二是分析職業替代概率與工資、學歷、年齡等變量的關系,尤其是人工智能等新技術的應用可能會對這些關系產生怎樣的影響。主要結論如下:

1.就各職業的替代概率而言,若不考慮人工智能等新技術的影響,有64%的職業屬于高替代風險職業,58%的非農就業者處在高替代風險中。若考慮人工智能等新技術的影響,則有70%的職業和67%的非農就業者處在高風險中。相較于Frey和Osborne(2017)估計出的47%的美國就業者處于高風險中,本文的估計值要明顯更高一些。這可能是由兩個原因引起的,一是本文的估計方法和數據結構與Frey和Osborne(2017)有差異,可能會帶來替代概率的系統性高估;二是中國目前的就業結構和美國的就業機構相比仍然有較大的差異,以農業、工業為就業主體的中國勞動者,在新技術的沖擊下,被替代的風險事實上高于以服務業為就業主體的美國勞動者。[2]

2.若考慮人工智能等新技術的影響,不僅農、林、牧、漁和水利相關生產人員,生產、運輸設備操作人員處于高替代風險中,相當部分的商業、服務業人員及辦事人員和相關人員也處在高替代風險中,只有一部分國家機關、黨群組織、企業、事業單位負責人和專業技術人員面臨較低的替代風險。

3.一般而言,高學歷、高工資的年輕人面臨被替代的風險相對較低,但這種優勢,在考慮人工智能等新技術的影響后明顯削弱。換句話說,人工智能等新技術對勞動力的替代幾乎是不分學歷、不分年齡的,諸多我們以往認為比較安全的職業、難以替代的職位,當其利用人類勞動力取得的投入產出效率低于利用新技術取得的效率時,仍有較高的概率被替代。在這個意義上,人工智能等新技術有可能帶來的技術性失業不同于以往我們認識的失業。Acemoglu和Restrepo(2019)提出要通過估計人工智能對就業的影響來區分好的人工智能和壞的人工智能,這樣的呼吁值得關注。[15]

技術進步所導致的技術性失業并不是近期才出現的,縱觀歷史進程,每一次技術進步在帶來巨大的財富飛躍的同時,也帶來其他沖擊,其中一項就是技術性失業。Frey 和Osborne(2017)認為十九世紀的工業革命一個重要的特點是去技能化,技術進步通過將任務簡化替代技能型勞動者,因此需要更多的低技能勞動者。[16-17]第二次工業革命使得電力取代蒸汽機得到廣泛應用,電力的廣泛應用使得原來需要大量低技能勞動者的手工生產轉變為自動化生產,在搬運、輸送、組裝等領域對低技能勞動者的需求減少,但是對技能型勞動者的需求上升;除此之外,電氣化推動了對白領工人需求的增長。[17]第三次技術革命帶來的最重要的影響就是工作極化現象,即高技能和低技能崗位的就業量增長,而中等技能崗位的就業量在下降,這個現象得到了大量在產業、地區或國家層面的研究驗證。[8,10-11,18-22]

若順著這個邏輯往前推演,技術進步在不斷重構勞動力市場,技術對人工的替代從一開始的以農業手工業者為主,到替代制造業和文職工作。當前面臨的人工智能等新技術對就業的沖擊,將對服務業甚至專業技術工作的未來產生實質性影響。由此,政府在優化職業分類和制定職業政策時,需要綜合考慮職業需求和供給的動態平衡,注重科學性、靈活性和可持續發展性,以促進經濟的健康發展和人民的就業創業。具體措施可包括:持續完善職業分類體系,將新型職業按照不同特征和屬性進行分類,確保職業分類的準確性和實時性;不斷細化職業分類標準,根據經濟社會發展的變化,不斷調整和更新職業分類標準,以適應新興產業和職業的出現;加強數據統計和分析,通過對職業結構、就業崗位需求、人才供給等方面的研究,為職業政策的制定提供科學依據;強化職業政策的協調性,綜合考慮經濟、教育、社會保障等多個方面的因素,考慮職業發展、人才培養、勞動力市場等各個環節的需要,實現政策的整體性和協同性;加強職業培訓和就業服務,幫助人們提升職業技能,適應職業發展的新形勢、新需求。

囿于數據可獲得性,本文只是基于《中華人民共和國職業分類大典》(1999版)和CFPS的2010年數據進行分析,得出的結論更多是探索性的。未來如果條件允許,可以從以下三方面拓展本研究:一是用更新的職業分類大典版本估計職業替代風險,二是用更新的微觀調查數據檢驗職業分布的實際變化,三是檢驗職業替代風險與工資、就業、收入不平等、人力資本投資等經濟變量之間的因果關系。

參考文獻:

[1]Acemoglu D.,P.Restrepo.The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labor Demand[J].Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2020, 13(1):25-35.

[2]Frey C.B., M.Osborne.The Future of Employment:How Susceptible are Jobs to Computerization?[J].Technological Forecasting and Social Change,2017,114:254-280.

[3]程虹,陳文津,李唐.機器人在中國現狀、未來與影響——來自中國企業-勞動力匹配調查(CEES)的經驗證據[J].宏觀質量研究,2018,(3):6-26.

[4]趙忠,孫文凱,郭鵬.人工智能等自動化偏向型技術進步對我國就業的影響[J].中國人民大學國家發展與戰略研究院政策簡報, 2018, (3):1-13.

[5]孫文凱,郭杰,趙忠,湯璨.我國就業結構變動與技術升級研究[J].經濟理論與經濟管理,2018,(6):5-14.

[6]Jensen J.B.,L.G.Kletzer, B.R.C.Feenstra,Tradable Services:Understanding the Scope and Impact of Services Offshoring with Comments and Discussion[M]. Brookings Trade Forum, 2005: 75-133.

[7]Blinder A.S.How Many US Jobs Might be Offshorable[J].World Economics,2009,10(2):41-78.

[8]Autor D.H.Why Are There Still So Many Jobs?:the History and Future of Workplace Automation[J].Journal of Economic Perspectives,2015,29(3):3-30.

[9]Galor O.,O.Moav.Ability-biased Technological Transition,Wage Inequality,and Economic Growth[J].Quarterly Journal of Economics,2000,115(2):469-497.

[10]Maarten Goos,Alan Manning. Lousy and Lovely Jobs:The Rising Polarization of Work in Britain[J].Review of Economics and Statistics,2007,89(1):118-133.

[11]Autor D.H.,L.F.Katz, M.S.Kearney.Trends in U.S.Wage Inequality:Revising the Revisionists[J].Review of Economics & Statistics,2008,90(2):300-323.

[12]Frey C.B., M.Osborne.Technology at Work:The Future of Innovation and Employment[R]. Citi GPS, 2015:1-100.

[13]Beaudry,P.,D.A.Green,B.M.Sand,The Great Reversal in the Demand for Skill and Cognitive Tasks[J].Journal of Labor Economics,2016,34(S1):S199-S247.

[14]Schwab K.The Fourth Industrial Revolution:What it Means,How to Respond[J].Economy,Culture & History Japan Spotlight Bimonthly, 2016,(4):3-5.

[15]Acemoglu D.,P.Restrepo.Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(2):3-30.

[16]Hounshell D.From the American System to Mass Production,1800-1932:The Development of Manufacturing Technology in the United States[J].The American Historical Review, 1985, 72(2): 385-386.

[17]Goldin C.,L.F.Katz.The Origins of Technology-skill Complementarity[J].Quarterly Journal of Economics,1998,113(3):693-732.

[18]Autor D.H.,L.F.Katz, M.S.Kearney.The Polarization of the U.S.Labor Market[J].American Economic Review,2006,96(2):189-194.

[19]Autor D.H.,D.Dorn.The Growth of Low Skill Service Jobs and the Polarization of the U.S.Labor Market[J].American Economic Review,2013,103(5):1553-1597.

[20]Michaels G.,A.Natraj, J.Van Reenen.Has ICT Polarized Skill Demand? Evidence from Eleven Countries Over 25 Years[J].Review of Economics and Statistics,2014,96(1):60-77.

[21]Goos M.,A.Manning, A.Salomons,Explaining Job Polarization:Routine-Biased Technological Change and Offshoring[J].American Economic Review,2014,104(8):2509-2526.

[22]Graetz G.,G.Michaels.Robots at Work[J]. The Review of Economics and Statistics, 2018, 100(5):753-768.