基于幼兒數學核心經驗的生活化與游戲化課程實踐探索

邵冰 竇嵐 宋麗玲 徐芳 莊巖 潘海洋

摘要:為解決3-6歲兒童數學學習小學化傾向的問題,提出以數學核心經驗為先導,構建數學生活化與游戲化課程體系,研發了《3-6歲兒童數學領域核心經驗指導要點》及各類數學課程資源與組織策略,以解決脫離生活實際、違背幼兒認知規律的數學學習問題。在安吉游戲精神背景下,該成果的研究更加深入、扎實,在省外高校教學實踐中得到廣泛應用與推廣。

關鍵詞:幼兒數學;學前教育;數學核心經驗;生活化;游戲化

隨著我國幼兒園課程與教學改革的不斷深入,幼兒園的數學教育在理念、目標、內容、方式等方面都發生了重大變化。例如,沿襲多年的數學分科教學轉變為主題活動課程,使一些教師在主題活動下難以與數學教育的固有邏輯自然銜接、融合,導致“數學缺位”和“純概念化數學”兩極傾向等。本項目的研究基于對教育實踐中亟待解決問題的關注:

第一,如何破解幼兒數學教育的“小學化”傾向?

第二,數學活動怎樣開展?幼兒怎樣學?

第三,如何彌補教師數學領域知識的匱乏?

針對上述問題,項目研究團隊歷時8年,形成初步研究成果,以期為國內同行提供可借鑒的經驗。

(一)解決的主要問題

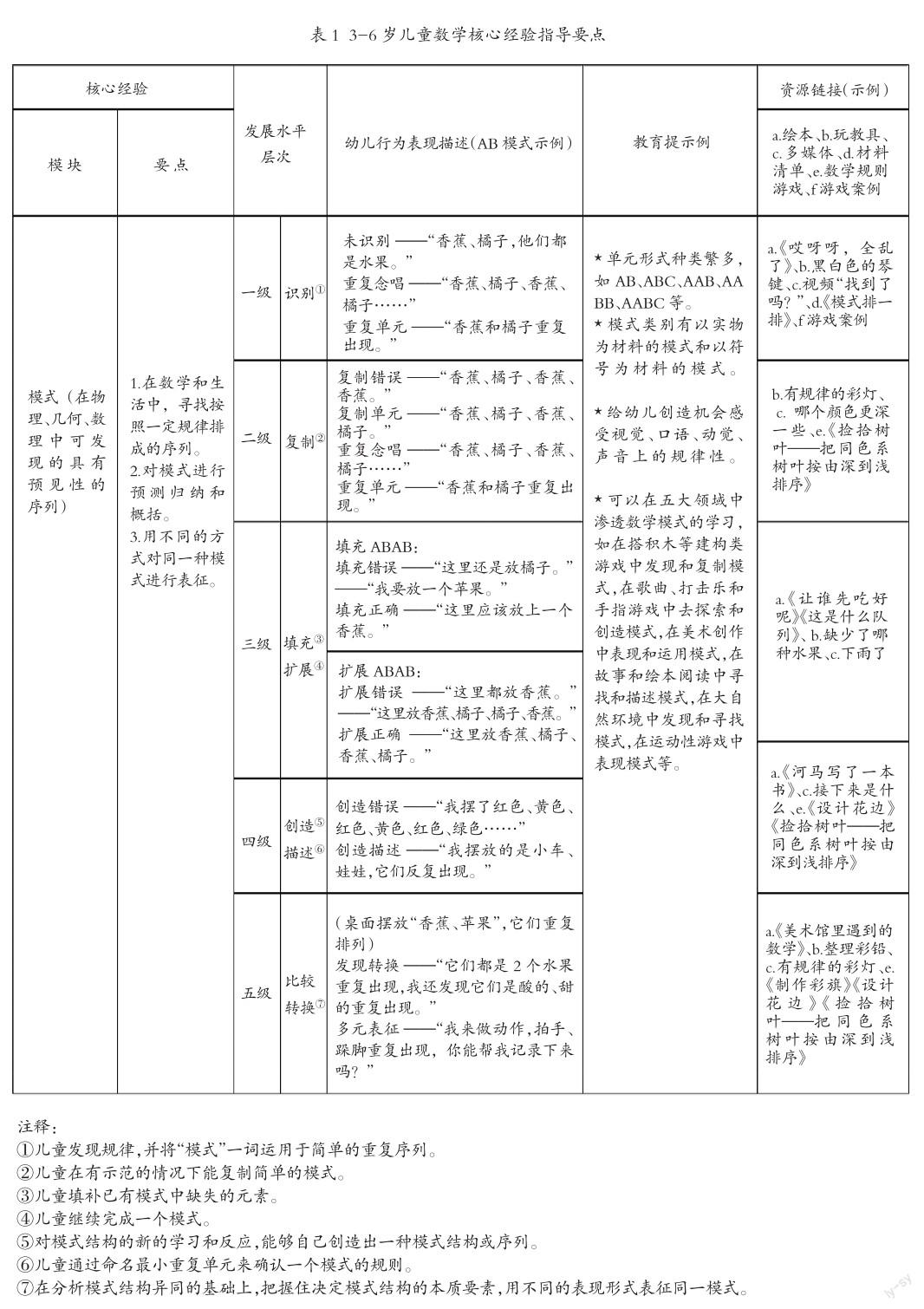

以核心經驗為先導,為理解而教。研發《3-6歲兒童數學領域核心經驗指導要點》(以下簡稱《指導要點》),解決以往關注“怎樣教”而非“教什么”;關注“學習過程”而非“學習內容”;領域知識掌握不系統、不嚴謹,對整合課程中領域元素的認知模糊、簡單相加等問題。探索出如何將數學領域核心經驗與幼兒發展適宜性教育有機融合起來的內容、機制與策略[1]。

以兒童發展為核心,促進教與學的方式轉變。研發各類課程資源與組織策略,為“教師有效教、幼兒主動學”搭建具有可操作性的工作平臺。如《指導要點》中,不僅根據兒童在該領域的學習軌跡劃分層級水平,還對教育情境中幼兒出現的各類典型行為表現進行描述。研究《生活中隨處可見的材料單》《一日生活中數學核心提示板》《游戲案例庫》《數學繪本資源手冊》《家教平臺在線親子課程》等文本、視頻材料,提出了35個教學策略,其中包括教師有效支持的10個策略,激發幼兒主動學習的15種學習方式,10個家園互動的策略等。這些材料具有多元性、提示性、可操作性、過程性、發展性、培訓性等特點,讓不同經驗、不同專業水平的教師都能運用有效手段開展活動,在省內外的各類教師培訓中深受歡迎。

以破解“小學化”為重點,構建一日生活中的數學游戲化課程體系。構建基于數學核心經驗的生活化、游戲化課程體系與運行機制,改變用小學教材、超前學習小學數學知識,套用小學教學模式,每天留作業、做小學數學題,舉行周、月數學考試等做法,徹底解決脫離生活實際、不符合幼兒年齡規律的小學化課程[2]。

(二)解決問題的過程與方法

以問題導向為研究切入口,從設計思路、行動成效、新思路角度推進行動研究的實踐。其中,每個階段路徑均從“基于數學核心經驗”“生活化游戲化課程實踐”的核心問題出發,形成行動成效且伴隨行徑思考,捕獲下一個階段的問題起點。

第一階段:用什么教———破解用小學教材教,轉變“純概念化教學”

2012年《3-6歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱為《指南》)頒布起,反思小學化數學教材對幼兒學習發展的適宜性。通過理論學習與拜訪名師,初建數學領域核心經驗結構,撰寫園本課程方案,形成園本數學課程雛形。

第二階段:怎樣教———破解高結構化課程,轉變“假游戲”

2015年開始,反思幼兒園數學課程對《指南》精神的轉化與落地程度。構建數學生活化與游戲化課程的初步樣態,研發部分數學游戲資源以及35個教學策略。

第三階段:教什么———破解教師領域知識不足,轉變“數學缺位”

2018年開始,反思領域知識與幼兒發展適宜性如何融合。開展教師領域知識PCK的培訓,優化完善數學核心經驗體系,建立幼兒分層表現性評價指標,進一步豐富游戲課程資源,主持省編幼兒園教師數學活動用書編寫[3]。教師依據《指導要點》觀察幼兒,診斷分析幼兒數學經驗的發展水平得到鞏固與提升。

第四階段:怎樣學———重構基于數學核心經驗的生活化、游戲化課程體系

2020年開始,探索基于幼兒游戲生成的數學及主題課程。改造幼兒游戲環境,使其更為自由、開放、多元;教師不斷退后,為幼兒最大放權;重構以幼兒為中心,基于數學核心經驗的生活化、游戲化課程體系,嘗試開展游戲中生成數學活動。教師依學而教,PCK應用能力進一步得到鞏固提升,幼兒學習潛能進一步得到開發。

(一)理論創新

采用較為科學規范的方法,構建一系列諸如《3-6歲兒童數學核心經驗指導要點》《一日生活中的數學核心經驗提示板》等具有較強指導、可操作意義的文本資料。《指導要點》覆蓋支撐課程內容體系的9類幼兒數學核心經驗,26個核心經驗要點內的39個發展層次水平,145條具有較強提示性的幼兒行為表現描述(見下頁表1)。

(二)實踐創新

以游戲為核心,促進幼兒在一日生活中學習與發展的課程實踐體系及其運行機制。在去小學化、去數學游戲形式化背景下,全面落實踐行《指南》與《幼兒園保教質量評估指南》(以下簡稱為《評估指南》)精神,以促進幼兒學習方式轉變、教師培訓方式轉變、提高保教質量為目標,以數學核心經驗為主線,建立了以游戲為核心,促進幼兒在一日生活中學習與發展的課程實踐體系及其運行機制,該機制特點如下。

1.體現了兒童數學學習是一個從具體到表象再到符號理解的漸進過程———提倡“多元表征”。

2.體現了兒童的數學學習與發展離不開與日常生活情境相聯系的學習背景———基于“情境教學”。

3.體現了兒童的數學學習既需要動手操作,也需要數學語言———倡導“手腦并用”。

4.體現了兒童的數學學習不是一個單獨、孤立的學習領域———實施“整合教學”。

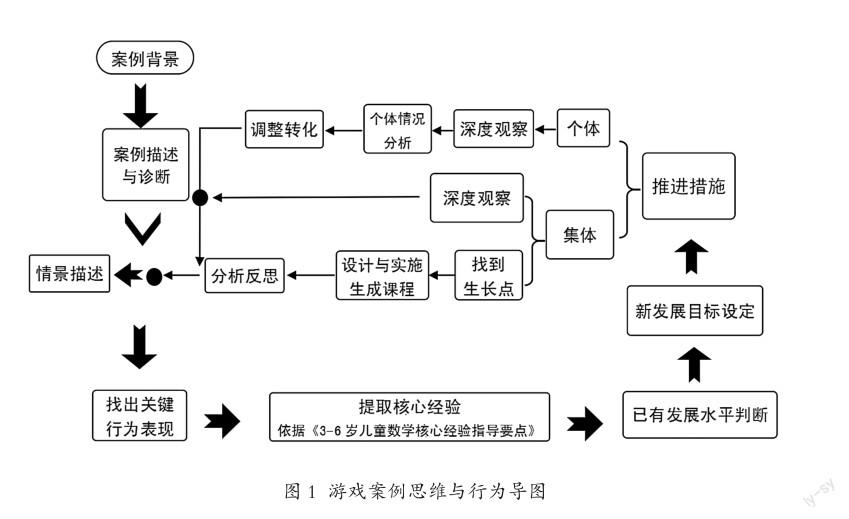

開發豐富、多元、開放的各類游戲資源。包括3-6歲兒童數學生活化、游戲化、生成性課程方案,數學游戲案例資源庫,生活中隨處可見的區角游戲材料提示單,數學繪本及價值資源,省市級教育支持平臺共享視頻資源與微課,3-6歲兒童邏輯思維操作材料,供省內外使用(含香港地區)的數學活動教師指導用書與配套資源等(詳見78頁圖1)。

形成有效支持幼兒學習方式與推進教師專業能力提升的若干策略。如:以清單方式呈現數學游戲環境材料,便于教師操作;設計說明書式游戲方案,年輕教師易于上手;錄制視頻、制作PPT,對使用者進行直觀培訓。

(一)成果的應用價值

指向幼兒階段應發展的數學核心經驗,防止超前、拔高的“小學化”教育,有利于去“小學化”、功利化,有利于幼小雙向銜接。

指向以游戲為核心的一日生活中的幼兒數學學習與發展,更符合幼兒學習與發展規律,能夠促進教與學方式的轉變與保教質量提升。

促進省內外、職前與職后不同層次教師對幼兒數學領域知識的全面系統、精準深度、快速高效掌握與運用,重視過程性質量,多元主體參與,量質結合,實現引領、培訓、發展等諸多功能價值。讓《指南》與《評估指南》思想落地生根。

為幼兒園生活化與游戲化課程搭建可供精準觀察識別、診斷分析、有效支持、自我反思的師幼、家園、學習共同體等多向促進的支架。

(二)成果的推廣與影響

10年間,在不斷地分享與交流過程中,數學生活化、游戲化課程體系逐漸為省內、省外幼教界所認識和理解,課程理念體系不僅在全省引領著幼教課程改革的方向,還推動著幼小銜接實踐的不斷完善。

1.實踐研究碩果累累

近10年,我園在創建的數學生活化、游戲化課程體系方面不斷積累研究經驗:課程方案部分于2012年、2018年由黑龍江省少兒出版社出版,并作為幼兒數學操作材料用書和教師用書,目前仍在全省公辦、民辦幼兒園廣泛使用。發表學術論文20余篇,研發30多個基于兒童核心經驗的數學生活化、游戲化課程案例,啟發了同行園本課程建設意識,傳播與分享了我園課程文化理念與課程管理理念。

2.教師專業化成長

課程的發展提升了師幼互動的質量,促進教師專業的發展,幼兒園有宋慶齡教育獎獲得者4名、黑龍江省特級教師1名、黑龍江省有突出貢獻中青年專家1名、15名市級及以上骨干教師組成的名師團隊。近兩年,2位教學副園長、2位教師在黑龍江省基本功大賽中獲特等獎;5位教師在哈爾濱市教師基本功大賽中獲特等獎和一等獎。

3.廣泛的教育影響

2013年-2017年,幼兒園共派5名教學負責人赴香港交流。四年間,數學生活化、游戲化課程的研究模式在香港教育局、幼兒園廣泛推廣,先后兩次與全港教師開展數學生活化、游戲化活動工作坊交流,申請課題“幼稚園數學生活化、游戲化活動的組織策略”,并在8所幼兒園進行了近三年的研究和實踐,此研究獲得香港幼教專家、同行的認可和重視。2018年-2019年,香港東華三院10多所幼兒園園長在香港中聯辦的帶領下兩次來到我園就課程管理、課程游戲化進行學術互訪。

大量鮮活的生成課程案例、數學教學游戲被黑龍江省、河北省三所高校學前教育專業教法課、研究生案例教學所使用。其中,項目主持人作為實踐導師,進行授課指導。

4.輻射區域

生活化、游戲化的數學課程研究體系在不同層面的學術會議、園所開放、接待培訓等活動中發揮了示范引領的作用。2014年,全國園長大會在哈爾濱市召開,本園作為參觀接待園所迎來了全國各地的300余名幼兒園園長,并分享了我們在課程體系研究與建設方面的經驗,反響熱烈。近5年來,通過線上直播的形式,在山西省、河北省學前教育培訓上做課題交流;對我省各地的國培指導達30余次,培訓總人數達千人;研究成果也得到多省、市(地)的認可和推廣。

疫情期間,作為家庭教育指導資源將生活中的數學游戲活動方案制作成微視頻,并分享給家長,其中部分家庭課程被本市教育云平臺采納,獲得廣大家長的贊譽。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.幼兒園教育指導綱要[M].北京:北京師范大學出版社,2020:2-9.

[2]黃瑾,田方.學前兒童數學學習與發展核心經驗[M].南京:南京師范大學出版社,2022:60-65.

[3][美]安·S.愛潑斯坦(AnnS.Epstein).數學:關鍵發展指標與支持性教學策略[M].霍力巖,王冰虹,杜寶杰,譯.北京:教育科學出版社,2018:54-60.

編輯/王波