立足人工智能教學,培養學生核心素養

莫希

【摘? ?要】人工智能在日常生活中已有廣泛的應用,推動著社會的發展。教師以《文字識別》為例,探索人工智能教學,通過“前置學習,揭開人工智能的神秘面紗;課堂學習,體驗人工智能的技術力量;拓展學習,暢想人工智能的無限可能”等策略,構建課前、課中、課后的三維立體學習體系,有效促進學生核心素養的發展。

【關鍵詞】人工智能;核心素養;信息技術;文字識別

人工智能是什么?浙攝版《信息技術》六年級上冊教材是這樣定義的:“人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。它是以機器為載體,模擬、延伸和擴展人類智能的一門科學,研究領域包括機器人、語音識別、圖像識別、自然語言處理、機器學習和專家系統等。”人工智能在日常生活中已有廣泛的應用,推動著社會的發展。“初識人工智能”單元較為系統地介紹了人工智能的基本知識,特別是人工智能的工作原理、相關技術等,讓學生了解如何使用該技術服務學習和生活,提升信息意識、數字化學習與創新能力等核心素養,幫助學生創造性地解決問題。

以浙攝版《信息技術》六年級上冊第9課《文字識別》為例,教師從熟悉教材、備課打磨到開展實踐教學,既關注信息技術課的教學本質,又強調通過各種技術手段的實踐操作,讓學生在理解和實踐中習得知識,提升能力。同時,教師通過課前、課中、課后三個階段構建三維立體學習體系,有效促進學生核心素養的提升。

一、前置學習,揭開人工智能的神秘面紗

有效的前置學習既可以淡化人工智能的神秘感,拉近學生與人工智能之間的距離,又可以幫助學生儲備課內學習的準備性知識。

(一)鏈接網絡,體會作用

教師在研讀教材的基礎上設計了教學預案,給學生布置了前置預習任務。

任務1:體驗用相關學習軟件批改口算。

任務2:體驗用手寫文字的方式在電腦或手機中輸入一首小詩。

任務3:在微信中找到相關識圖類小程序,試一試這類小程序在識別圖中文字的功能。

任務1引導學生通過熟悉的口算批改軟件,在快速批改的過程中體會自動批改的便捷性和優越性。任務2通過手寫文字的識別,讓學生清晰感受手寫文字的提取特征;任務3通過微信小程序識別圖中的文字,讓學生在實際操作中產生對文字識別功能的興趣。

(二)記錄生活,了解應用

除了電腦網絡和手機App外,教師還可以引導學生通過觀察或詢問的方式了解文字識別技術在生活中的應用。

任務1:你知道生活中哪些地方用到了文字識別技術?

任務2:你能舉例說說文字識別對我們的生活和學習的幫助嗎?

任務1指向對生活中文字識別的應用,學生除了自己探索,也可以詢問家長。任務2是對教材主題的擴展,有助于學生明確文字識別的價值和意義,增強學習的目的性。

(三)同伴交流,提高認知

學生搜集到的資料、信息有限。因此,教師在課前還要給學生交流、分享的時間。如發揮學習小組的作用,利用課前5分鐘組織學生互相交流搜集到的資料、信息,由小組長整理記錄,并對較為典型的內容進行個別匯報。學生通過交流,共享信息,豐富自己的知識面,感受文字識別技術的廣泛應用。

二、課堂學習,體驗人工智能的技術力量

文字識別技術源于生活又用于生活,賦予了課堂探索新的意義,引發了學生對技術的探究。教師可以在課堂上培養學生應用技術的意識,提升學生的核心素養。

(一)多媒體演示,感悟技術

教師可運用多媒體,再現生活中人工智能的應用情景,讓學生身臨其境,激發學生的學習內驅力。

在教學導入環節,教師利用多媒體播放小區車閘識別系統識別車輛的視頻,讓學生在真實的生活情境中帶著問題主動探究文字識別技術。在交流“文字識別技術在生活中還有哪些應用”時,學生提出了車票識別、身份證識別、快遞員掃描快遞單號等場景。教師順勢用多媒體呈現圖文、動畫等資料,幫助學生加深印象。此外,教師還可以利用手機投屏現場批改口算,為之后的自主探究打下基礎。

(二)平臺操作,體驗過程

教學中,教師應有效運用學習資源,通過具體的活動,引導學生以問題為導向,參與實踐、分析、思考和判斷。教師可以利用人工智能開放平臺,使學生獲得親身體驗。

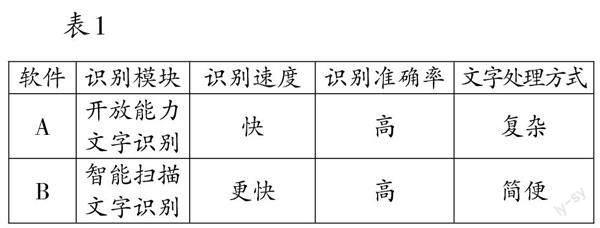

在教學“手寫文字識別”這一內容時,教師給學生提供了兩張手寫的閱讀筆記照片,一張字跡工整,一張字跡潦草。學生用A軟件的“手寫文字識別”功能對字跡工整的照片進行掃描,發現識別出來的文字是按行分開顯示的,復制后需要進行處理。學生想到了兩種方法:一種是全部復制,而后在文檔中重新編輯;另一種是一行一行復制,之后再進行編輯。接著,教師向學生展示B軟件的文字識別技術,這個軟件識別出來的內容是完整的段落,能直接復制,也能進行在線編輯。學生在實踐活動中發現,字跡是否清楚、工整影響著識別的準確率的高低:字跡工整,識別準確率較高;字跡潦草,識別準確率較低。由此,學生對不同軟件的文字識別的速度和準確率有了討論(如表1)。

通過直觀比較,學生明白在不同的軟件中,文字識別的操作大同小異。由此,學生對人工智能的開發和使用有了更深的體悟。

(三)原理剖析,促進思考

在信息技術課堂中,教師往往比較注重學生在活動中的體驗,忽略了對技術形成過程的分析。如果只是停留在技術操作層面,沒有對技術進行思考,就無法推動深度學習的發生。

教材以“手寫數字”為例,對文字識別的過程進行了細致分析:一般需要經過圖像獲取、圖像預處理、特征提取、比對識別、文字輸出等過程。如果用傳授式的教學方式教學這幾個步驟,教學效果就會大打折扣。因此,教學中,教師可以將原理穿插在活動的過程中,以問題的形式揭示其中的奧秘。如在體驗識別學生的手寫文字時,教師可以現場拍照,把獲取到的照片上傳,并進行識別,這便是“圖像獲取”。照片中不僅有手寫的字,還有紙上的格子等,“圖像預處理”功能可以消除無關信息,把文字從整張圖片中分離出來,因此手寫文字部分呈現出了被覆蓋的狀態。對于文字的識別常用的方法就是特征識別,在進行“特征提取”時,提取的是文字的輪廓、筆畫、結構等,并將它轉化為數據,再把它的特征和特征數據庫進行對比,通過“比對識別”找到和這個字最接近的字,最后把它識別出來,完成“文字輸出”。

這個過程清晰地將復雜的文字識別進行了分解和簡化。在原理的剖析和思維的碰撞中,學生的信息意識和技術思維能力都得到了提升。

三、拓展學習,暢想人工智能的無限可能

核心素養的發展絕非一朝一夕之功。學生需要通過自主探索習得知識與技能,學會舉一反三,實現學習進階。

(一)任務延伸,深入運用

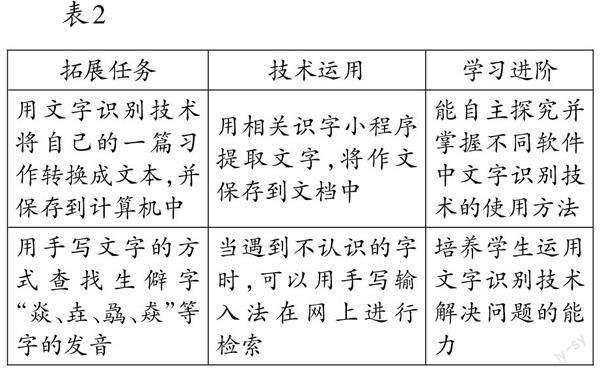

技術只有融入生活,才能變得真實、豐滿。利用信息化環境資源,讓學生帶著拓展任務到課外進行應用,既是對課堂教學的有效拓展,又是對技術價值的深化。《文字識別》一課的課后拓展任務如表2所示。

完成拓展任務的過程中,學生體會到文字識別技術能幫助人們解決實際問題,為人們提供技術支持。這樣的學習由課內延伸到課外,促使學生主動尋找解決問題的方法,實現遷移應用。

(二)實踐研究,梳理拓展

“初識人工智能”單元的教學涉及文字識別、人臉識別、語音識別、自然語言處理等人工智能技術,有助于幫助學生建立對人工智能的整體印象。教學中,教師要將核心素養的培養蘊含在真實的體驗活動之中,注重課內課外的結合。學生只有經歷親身實踐的過程,才能了解這些技術,發展技術思維。

在“初識人工智能”單元的學習中,教師可以組織學生開展綜合性學習,完成多樣化的實踐性作業,如編制單元學習思維導圖,梳理學習脈絡,厘清各種技術間的關系,比較各種技術的原理,優化邏輯思維。教師也可以帶領學生制作人工智能技術小報、撰寫人工智能技術研究報告,幫助學生拓寬知識面,增進學生對科學技術的熱愛。同時,教師還可以組織開展人工智能技術應用競賽,比比相同時間內哪些學生能用人工智能技術解決更多的問題,如查找不知名的植物、用語音朗讀撰寫文章等,由此激發學生的創造力,增強學生的技術應用意識。

(三)結合現實,暢想未來

當前,人工智能技術已從曾經的科幻小說中來到了人們的生活中,當圍棋機器人AlphaGo擊敗圍棋世界冠軍李世石的那一刻,機器文明就開始了對人類的挑戰,這也愈發堅定了人們研究人工智能的決心。人工智能結合互聯網、大數據、云計算等技術不斷創新和發展,在改變人類生活的同時,也讓更多的技術幻想成為現實。教師可設計任務,讓學生自由暢想,通過繪畫、制作手工作品等方式表達自己對人工智能的暢想。

葉圣陶說過:“在教育來學的人的同時,要特別注意引導他們知變、求變、善變,有所改革,有所創新。”教育不是單純的知識傳遞,只有當學生主動探究,有了真實的情感體驗,知識才能轉化為他們內在的素養。在“初識人工智能”單元的教學中,教師構建了課前、課中和課后三維立體的教學體系,幫助學生發現新知識、實踐新知識、創造新知識,在樂于表達、善于體驗、敢于創造的氛圍中發展學生的核心素養,使教育融情于理、融思于行、入腦入心。

參考文獻:

[1]浙江省教育廳教研室.小學信息技術教師用書(六年級上)[M].杭州:浙江攝影出版社,2014.

[2]馬震安.網絡環境下如何在課堂上激發學生學習興趣:以“初識人工智能”教學設計為例[J].中小學信息技術教育,2019(2/3):81-83.

[3]秦建軍,郭艷玫,馬福貴.思維素養視角下的中小學人工智能教育[J].中小學信息技術教育,2019(5):68-71.