基于結構方程模型的鄉村振興與文化旅游事業共生發展研究

馮雅力 袁麗 李恩菊

[摘 要]實施鄉村振興是全面建設社會主義現代化國家的重大歷史任務。文章以袁家村景區為例,通過結構方程模型運用,從文化與旅游產業融合角度切入, 由點及面探索文旅產業發展與鄉村振興相關路徑。經數據擬合顯示:“文化產業發展”和“旅游產業發展”達到強相關關系;“旅游產業發展”和“鄉村振興”,“文化產業發展”和“鄉村振興”達到中等程度相關關系。從構建鄉村振興與文旅產業發展共生體角度出發,從民俗文化與生態文明保護;旅游品牌宣傳和旅游產品深度開發三方面提出對策建議,以期文旅產業可持續發展,鄉村振興獲取內生動力。

[關鍵詞]鄉村振興;文化旅游;結構方程模型;產業融合

[中圖分類號] G592.7(241) [文獻標識碼] A [文章編號]1008-4649(2023)03-0060-09

Study On the Symbiotic Development of Rural Revitalization and Cultural Tourism Based on Structural Equation Model

Feng Yali,Yuan Li, Li Enju

(The open university of Shaanxi, Xian 710119)

Abstract:The implementation of rural revitalization is an important historical task in the comprehensive construction of a modern socialist country. Taking Yuanjiacun scenic spot as an example, this paper uses structural equation model to explore the paths related to the development of cultural and tourism industry and rural revitalization from the perspective of the integration of culture and tourism industry. The data fitting shows that "cultural industry development" and "tourism industry development" have a strong correlation; "Tourism industry development" and "rural revitalization", "cultural industry development" and "rural revitalization" have reached a moderate correlation. From the perspective of constructing the symbiosis of rural revitalization and cultural and tourism industry development, this paper focuses on the protection of folk culture and ecological civilization. Countermeasures and suggestions are put forward from the three aspects of tourism brand publicity and in-depth development of tourism products, so as to achieve sustainable development of cultural and tourism industry and internal power of rural revitalization

Key words:Rural Revitalization; Cultural Tourism; Structural Equation Model; Industrial Convergence

一、前? 言

黨的二十大報告指出:“全面推進鄉村振興,堅持農業農村優先發展,扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興”。在“推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌”部分中,做出“以文塑旅、以旅彰文,推進文化和旅游深度融合發展”的重大決策[1]。一方面,鄉村文化與鄉村旅游的關系更為密切,文旅融合的時代已經到來,旅游產業發展需要文化產業不斷賦能,豐富其內涵,文化傳承與發揚也有賴于旅游產業發展提供的廣闊平臺。另一方面,用好文化資源,加強文旅融合成為實現鄉村振興的重要推手,鄉村振興也為文化旅游特別是鄉村文化旅游發展提供更為優越的軟硬件環境。豐富鄉村旅游產品內涵與形式,促進鄉村文化資源轉化,推動鄉村文旅產業良性互動是實現鄉村振興戰略的有效路徑。現實中,或區域差異存在、或文旅融合不暢、或旅游發展環境等問題使得鄉村振興與文化旅游互助發展存在障礙。關中地區文化特質明顯,內涵豐富,選取較有代表性的禮泉縣袁家村為實證研究對象,通過計量分析方法理清彼此間互動關系路徑,進而提出解決對策,對促進關中鄉村振興與文化旅游產業發展具有重要的現實意義。

二、綜? 述

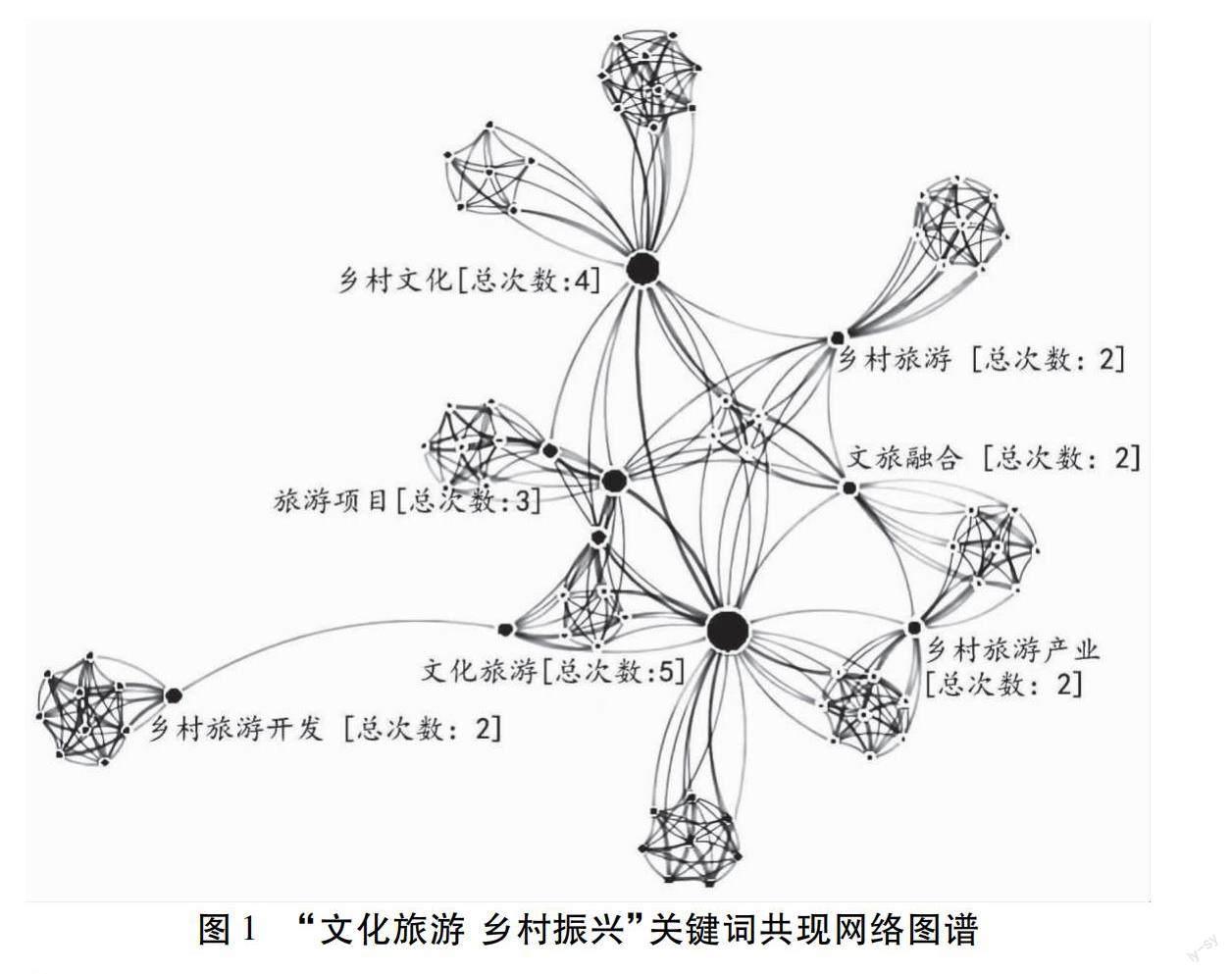

筆者在中國知網選取北大核心與cssci引文數據庫進而跨庫檢索“文化旅游 鄉村振興”主題詞,搜得文獻259篇,結合研究主題篩選出近三年共20篇代表性文獻,經過平臺計量可視化分析功能得到關鍵詞共現網絡圖譜(圖1),可形成對文化旅游和鄉村振興領域研究的整體認知。從圖中可獲得關鍵節點文獻研究情況:目前對于文化旅游和鄉村振興事業相關聯的結構圖譜網絡連線較為稀疏、集中度較高、網絡層疊明顯且分支較少,表明二者的耦合路徑研究較為有限。具體分析圖譜情況,可發現較為明朗的知識群組分化格局,生成了“鄉村文化”、“文化旅游”、“文旅融合”等聚類。

“鄉村文化”聚類群組:學界主要從“智慧源泉”、“振興戰略”、“精神動力”等維度進行了深入探討,取得了一系列相關研究成果,但在鄉村文化的傳承研究方面尚有不足。

“文旅融合”聚類群組:

1.文旅融合的動力機制方面:文旅融合領域研究牽涉多個方面,既包括旅游企業、旅游產業、游客需求等微觀因素,也包括區域經濟與技術創新、政策扶持等宏觀因素[2],但通過文獻研究,未發現當前國內學者對文化產業和旅游產業融合的內在關聯進行深入研究成果。

2.文旅融合的模式方面:當前學者主要開展文化與旅游產業融合模式研究,融合模式從不同的角度展開,向多角度延伸,研究結果展現呈多樣化趨勢。

3.文旅融合路徑方面:當前研究主要涉及產業融合角度,從技術、資源、市場等層面切入,研究文化與旅游產業融合途徑。也有學者從產業鏈融合的角度,著重關注在市場、生產、產品等環節促進文旅產業融合發展。

筆者檢索過程中未發現在關中區域范圍內進行鄉村振興與文化旅游銜接路徑的研究。因后續擬采用結構方程模型進行定量研究,故跨庫檢索“結構方程模型 鄉村振興”主題詞,搜得文獻46篇;“結構方程模型文化旅游”主題詞,搜得文獻9篇;但檢索“結構方程模型 鄉村振興 文化旅游”未搜得任何文獻,說明選題和研究方法具有一定的創新空間。

三、研究區域概況

袁家村位于陜西咸陽市下轄的禮泉縣煙霞鎮九嵕山下,地處關中平原腹地,地勢東南低、西北高,主體地貌為臺塬和丘陵溝壑兩類,年均氣溫13攝氏度,年均降水量600毫米左右,屬溫帶大陸性季風氣候,四季分明。村西北面緊鄰唐太宗李世民昭陵,東面為涇河大峽谷(鄭國渠所在地),位于景點集群之中,擁有較為優越的自然與人文條件。袁家村現有村民400人左右,但外來人口達到村民8倍之多。袁家村自上世紀70年代開始發展經濟,主要產業從交通運輸到工業、農業、貿易結合的“袁家農工商聯合總公司”,2007年開始挖掘自身地域特質和關中文化,轉型發展旅游業,建立“關中印象體驗地”,現今袁家村主要包括關中民俗與農家樂兩個分區,包括康莊老街、田園農家樂、藝術長廊、酒吧一條街、關中古鎮等服務區,有商鋪1000余家[3],形成“民俗文化+特色小吃+休閑娛樂”的旅游模式;形成以唐肅宗建陵石刻、涇河大峽谷、昭陵博物館等自然、文化遺跡為核心的點、線、面結合的旅游體系,國家AAAA級旅游景區[4]。

袁家村已經開發的旅游文化類型可劃分為3類:關中飲食文化、關中建筑文化和關中藝術。

1.關中飲食文化:更加凸顯陜西飲食的原汁、原味特征,注重“色、香”的展現,基本特點為:形式典雅,風格古香,口味偏香辣、脆爽。

2.關中建筑文化:主體為關中傳統民居建筑規制,整體的建筑布局及各住宅的落位朝向遵循著“‘聚氣使不散,前有‘案山、朝山,后有‘祖龍、負陰而抱陽”等傳統“風水”學說,建筑的群落布局以村落為聚集模式、中規中矩地沿南、北、東、西四個方向平行展開。建筑裝飾更加注重鄉土情結和精神內涵,如門前抱鼓石、栓馬樁,窗上雕花及形狀等。

3.關中藝術:以秦腔為地方戲曲的代表,秦腔具有強烈急促、高昂激越的特點,又被稱為“吼戲”;陜西皮影在人物造型方面具有有勢有韻、生動形象、單純質樸的特點;弦板腔唱腔既高昂激揚、豪放悲壯,又柔和清亮、委婉細膩[5]。

四、研究過程

1.問卷設計

由于尚未有學者通過結構方程模型對文旅產業發展與鄉村振興戰略關系進行研究,筆者在查閱文獻,對文化產業、旅游產業發展的各個維度與鄉村振興事業發展指標進行深入分析的前提下,對三者間影響路徑進行探索,通過文獻研究、專家咨詢、預調研并修正量表等環節完成了“文化產業、旅游產業與鄉村振興事業發展共生發展路徑”(問卷)量表設計,通過實證研究驗證其有效性。本研究的數據獲取主要采用問卷調查方式,通過現場發放的方式進行,并選取重點對象進行深入訪談,調研對象覆蓋各年齡段、各行業旅游者、參與或未參與旅游經營的當地村民、景區管理人員等利益相關者。本次調研于2023年2月10日——2月12日、2月15日——2月17日分兩次進行,現場填寫,現場回收,共發放問卷500份,回收問卷486份,其中有效問卷471份,有效問卷回收率為94.2%。

2.理論模型構建與修正

(1)模型假設與變量設置

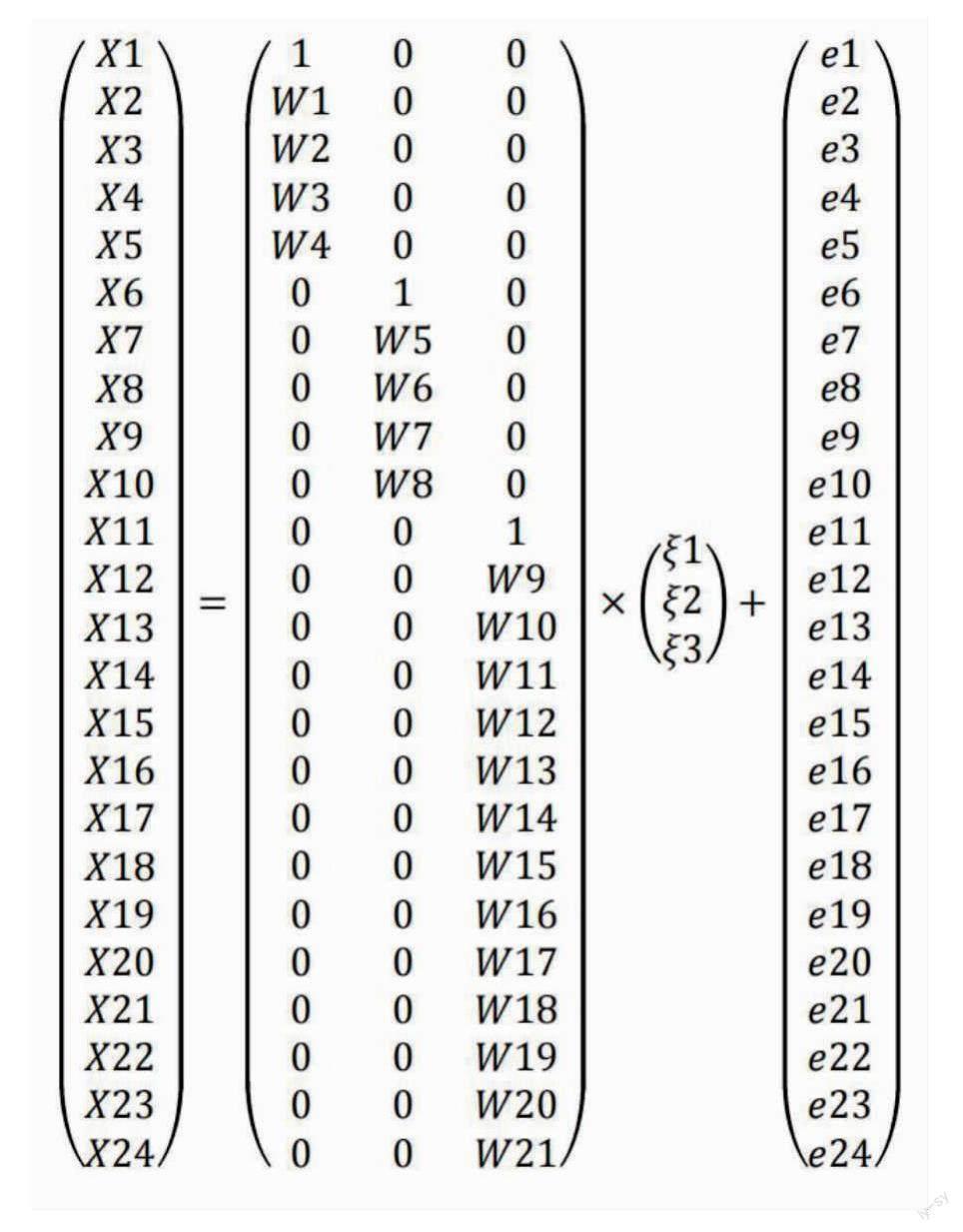

在探索文化旅游產業發展和當地鄉村振興事業發展關系時,根據相關理論和文獻研究,認為潛在變量“文化產業發展”以“文化產業投資增長”、“文化產業產出增長”、“文化產業從業人數”、“文化資源豐度”和“文化資源知名度”五項測量指標反映[6][7];潛在變量“旅游產業發展”以“游客停留時長”、“旅游基礎設施改善”、“旅游收入增加”、“游客數量增加”和“旅游從業人數增加”五項測量指標反映[7];潛在變量“鄉村振興”根據五個總體要求,即:產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效和生活富裕,參考相關學術文獻,結合研究對象和研究主題實際,以“產業融合水平”、“農業轉型升級”、“農業生態保護”、“農業綠色發展”“居住環境改善”、“農民受教育程度提升”、“當地文化傳播”、“鄉村公共文化建設”、“治理舉措”、“治理能力”、“農民收入水平”、“農民消費結構”、“基礎設施建設”和“基本公共服務保障”十四項測量指標反映[8]。問卷根據相關問題的性質采用Likert五級量分法進行打分。被訪對象結合自身對景區文化、旅游產業發展和鄉村振興事業感知或相關數據情況進行賦分,發展程度越高、正向變化越大,賦分越高[9]。

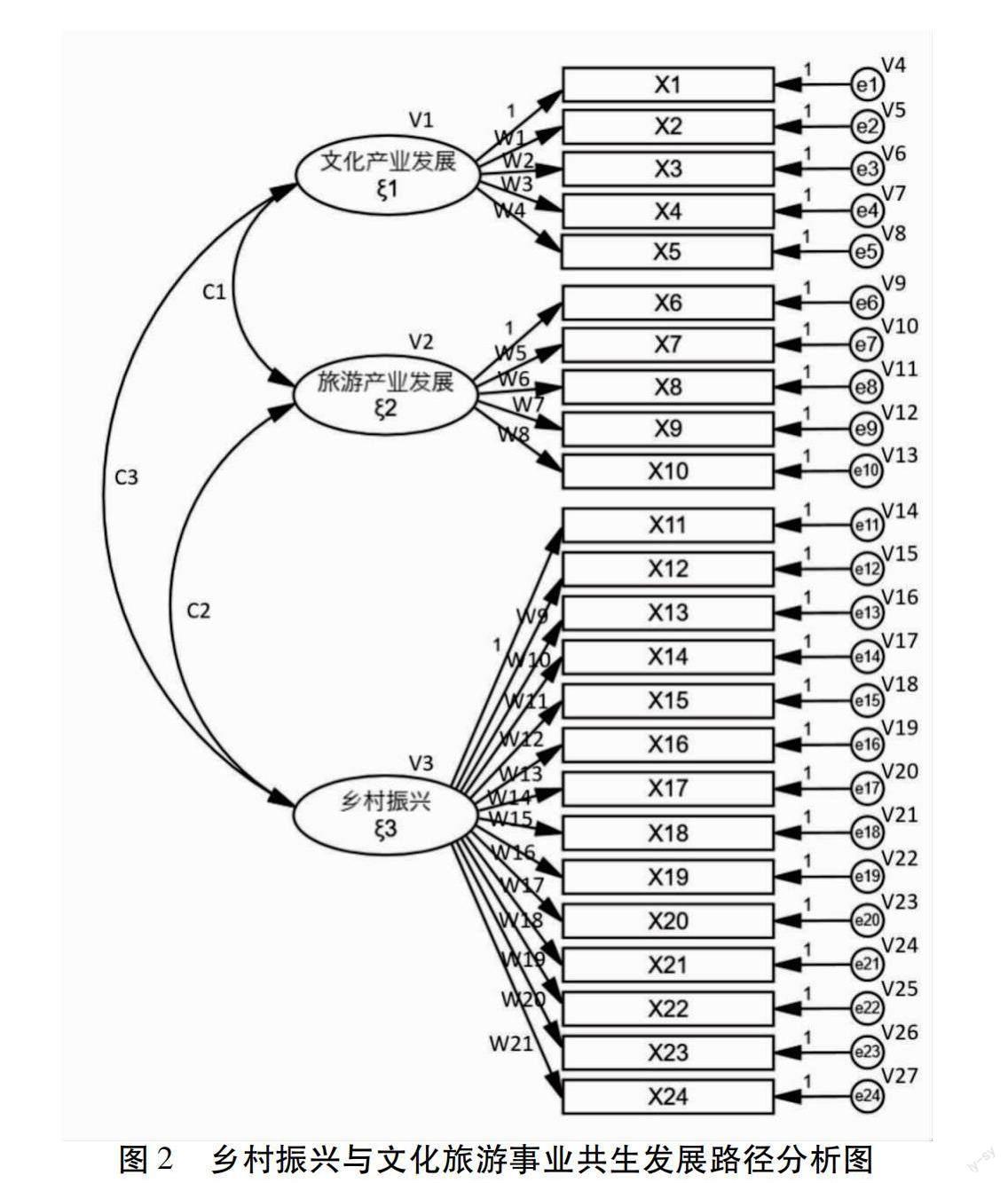

(2)模型構建

假設文化產業發展、旅游產業發展和當地鄉村振興事業發展存在共變關系,利用SPSS軟件對數據進行儲存和預處理,利用AMOS軟件建立路徑分析圖(圖2),其中,“文化產業發展”、“旅游產業發展”和“鄉村振興”均為外因潛在變量。

(3)模型修正

將調研所得數據導入預設模型,輸出報表顯示e2、e5、e6、e9、e14與e15修正指標值均大于5,表明有必要對這6個殘差值進行修正,釋放誤差變量后,修正模型得以呈現,對數據進行再次擬合后[8],得到如下結果:

圖2 鄉村振興與文化旅游事業共生發展路徑修正圖

表1為數據擬合后所得各觀測變量對應潛在變量的標準化回歸系數值,各觀測變量對應潛在變量的回歸系數為因子負荷量,潛在變量間的回歸系數為彼此的路徑系數,除“文化資源豐度-->X4”、“農民受教育程度提升-->X16”、“當地文化傳播-->X17”、“鄉村公共文化建設-->X18”、“治理舉措-->X19”、“治理能力-->X20”、“農民收入水平-->X21”、“基礎設施建設-->X23”外,其他各路徑因子負荷量的平方(R2)均大于0.50,表明觀測變量個別信度佳[9]。

“文化產業發展”和“旅游產業發展”的相關系數為0.767;“旅游產業發展”和“鄉村振興”的相關系數為0.672;“文化產業發展”和“鄉村振興”的相關系數為0.611,第1組變量達到強相關關系,第2、3組變量達到中等程度相關關系。

反應數據和模型整體適配度的卡方值等于43.405,顯著性概率值p=0.451>0.05,接受虛無假設,表明假設模型與實際數據可以契合。卡方自由度比值為0.912<2.00,RMSEA值為0.001<0.08,RMR值為0.023<0.05,AGFI值為0.931>0.90,GFI值為0.947>0.90,RFI值為0.914>0.90,NFI值為0.925>0.90,TLI值為1.001>0.90,IFI值為1.003>0.90,CFI值為1.000>0.90。從實際數據與修正后的“鄉村振興與文化旅游事業共生發展路徑”模型擬合后生成的適配度檢驗數據分析,參數釋放后模型的適配情形較參數釋放前為佳。

3.研究結果分析

修正模型的數據擬合結果顯示“文化產業發展”和“旅游產業發展”的相關系數為0.767,達到高度相關水平,這與筆者初期假設相符。旅游發展為文化傳承與傳播提供平臺,伴隨社會不斷進步,旅游者的旅游形式和鑒賞水平有較大提升,越來越多的旅游者不滿足于傳統的游覽觀光,休閑度假游、探親訪友游、研學旅行、康養旅游等旅游新業態層出不窮,一方面向旅游產品開發者提出新挑戰,另一方面,多元化的旅游形式中存在一個共性特征:人們對旅游產品文化內涵的要求越來越高,文化發掘成為旅游產品開發與再開發的重要內容。同時,隨著社會的轉型和信息化時代的到來,很多優秀的傳統技藝、產品等受到外來文化沖擊,甚至逐步消失,如何保護瀕臨消逝的技藝、工藝、節慶等成為文化保護的重要議題。旅游的發展為我們提供了新思路,隨著文化旅游產品開發,很多古老的物件舊貌換新顏,得以被人們認識,很多傳統的技藝重返人們的視野,得以被人們傳承;這對增加國人文化自信,保護中華民族傳統文化大有裨益。我們可以做出如下總結:文化為旅游之靈魂;旅游系文化之載體。文化旅游事業的發展將同時為旅游的可持續發展與民族文化的發揚光大提供不竭的動力。

“旅游產業發展”、“文化產業發展”和“鄉村振興”的相關系數顯示均達到中等程度相關關系。筆者通過訪談發現:文化產業、旅游產業的發展尤其是文旅產業深度融合對景區所在地鄉村產業轉型、生態改善、文化建設以及原住居民生活改善可以起到一定的推動作用。以袁家村為例,自2007年由工農貿產業向旅游產業轉型,如今旅游已經成為本村支柱產業,外出打工人數大大少于周邊鄉村,絕大多數村民留在村里從事旅游經營,有些村民“離土不離鄉”,有些村民“既不離土,也不離鄉”。不僅如此,本地旅游發展還提供了眾多的就業崗位,吸納周邊3000多人(不完全統計)赴袁家村就業與投資,村民收入是其他村民人均收入的幾倍之多。經濟發展和旅游者對于村容村貌及民俗文化要求的不斷提高使更多的資金注入到生態環境及文化建設領域,衛生條件得以較大改善,公共文化建設有了較大進展,袁家村品牌和產品在西安、陜西乃至全國范圍內得到推廣,促進了當地文化的傳承與傳播,客觀上促進了鄉村振興。鄉村振興反過來提升了當地文化資源的豐度與知名度,吸引了更多的游客,又促進了文化旅游產業發展,最終形成文旅產業與鄉村振興共同發展的生態系統,構建了彼此相互促進的命運共同體。

五、對策與建議

縱使袁家村模式已經成為陜西乃至全國廣泛借鑒的鄉村文化旅游模式的典范,但筆者仍想從以下三方面闡述本人觀點:

1.加強當地民俗文化保護、持續進行生態文明建設

文化資源開發方面:應該樹立正確的旅游資源觀,將旅游資源視為大自然的饋贈和祖先留給我們的珍貴財富,而不能將其僅僅當做獲取收入的工具。在旅游產品開發過程中,雖應堅持市場導向,但仍需時刻不忘保留文化資源本真。當今旅游者對于文化產品要求不斷提升,那些刻意迎合消費者喜好,甚至不惜摒棄傳統文化本真的思維不會獲取長期利益。探索當地鄉村文化的發展脈絡,在當地傳統民俗和淳樸民風中去偽存真、去粗取精,盡可能保留當地文化的自然秉性,保留、保護當地傳統的農耕制度,適當形式創新原真文化展示才是可持續發展的必由之路。同時,協調好景區居民與游客、旅游開發公司等利益相關者的關系,做好游客接待的同時盡量不干擾村民原有的生活節奏,保持鄉村文旅事業與村民日常生活的和諧統一。

自然資源開發方面:習總書記提出的“兩山理論”應時刻牢記,堅持資源保護為主、資源開發為輔的原則,堅持可持續發展。在開發過程中重視環境保護和資源的永續利用,打造宜居、宜農、宜體驗、宜游的生態文化旅游氛圍,讓鄉村成為游客陶冶情操、尋覓鄉愁的理想去所[10][11]。

2.創新旅游品牌宣傳方式,助力產業融合落地生根

首先,創新文旅產業宣傳方式。筆者在調研中發現,袁家村等文化旅游景點或沒有自己的官網,或信息更新滯后,沒有專人對景區網絡宣傳平臺進行管理,這對景區形象的樹立、品牌的宣傳以及新產品推廣不利。應摒棄“酒香不怕巷子深”的傳統觀念,組建由專人管理的景區宣傳官方網絡平臺,實時更新產品及活動信息,借助傳統媒介如:報紙、宣傳冊、廣播、電視、會展等方式,結合當下時興的微信、微博、抖音等新媒體工具,組成線上、線下互動推廣宣傳矩陣,開展針對文化旅游推廣。在此基礎上,加大產業融合宣傳力度,提升大眾認知,及時推廣融合成果,在全國范圍內樹立良好的口碑;全方位展示景區當地農耕文化、特色飲食、旅游商品借以提升景區及產品知名度。

3.以生態旅游理念指導旅游產品開發

關中地區擁有特色的關中文化:特色建筑、關中飲食等有形資源與非物質文化遺產比如秦腔、皮影等無形資源交相輝映。如何將之與鄉村文化旅游相結合,使其內涵和外延得以充分的展現,既關系到鄉村文化旅游的可持續發展,也關系到能否激發鄉村振興的內生動力。筆者在田野調查過程中發現:包括袁家村在內的一些景區景點、特色小鎮,其鄉村文化資源豐度高,雖同屬于關中文化圈,但畢竟有所差異,資源開發也應具體問題,具體分析。總體來說,在鄉村文化旅游資源開發過程中,根據文化的不同特質,要通過多樣化的方式運用,使原生態的文化旅游資源得到充分展示,在開發過程中盡可能保留鄉村自然特色本真和生活的自然古樸。具體來說,可結合景區實際,將生態旅游理念加以融入,向游客展現獨有的閑情野趣與頗具特色的鄉村文化。譬如:以生態文化旅游為核心,將田園風光與特色生態農業結合,在現有旅游場所的基礎上擴建開發旅游生態農業園區。另外,借助農耕文化資源為依托,立足于有形的農耕文化如農村民宿、種植方式、農業工具、生活工具、農副產品傳統加工技藝等推進景區開發,立足于無形的農耕文化如民風民俗、禮儀文化、鄉土文化等進行項目設計,帶給游客豐富的視覺享受、多元化的產品內容和愉悅的精神體驗[13]。

六、結論

本文以鄉村振興為基本目標,從文化與旅游產業融合角度切入,通過結構方程模型進行數據擬合,結果顯示:“文化產業發展”和“旅游產業發展”的相關系數為0.767;“旅游產業發展”和“鄉村振興”的相關系數為0.672;“文化產業發展”和“鄉村振興”的相關系數為0.611,第一組變量達到強相關關系,后兩組變量達到中等程度相關關系。從數據角度印證了前提假設。文旅產業的融合發展為鄉村振興“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”總要求的實現提供了內生動力[12],同時鄉村振興為文旅產業的高質量發展提供了寬廣空間。

[參考文獻]

[1]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告(2022年10月16日)[J].新華月報, 2022(21):22.

[2]狄東睿,Guangwei HUANG.基于多源數據多決策模型定量分析民俗文化旅游發展影響因素及對策——以陜西省咸陽市袁家村為例[J].林業經濟,2021,43(12):77-92.

[3]傅才武,程玉梅.文旅融合在鄉村振興中的作用機制與政策路徑:一個宏觀框架[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2021,60(06):69-77.

[4]袁家村——關中印象體驗地[EB/OL]. [2023-04-02]. http://www.beidajince.com/newsitem/278020099.

[5]經典案例— 袁家村[EB/OL]. [2023-04-02]. https://www.sohu.com/a/314269511_825181.

[6]劉月文. 湖南旅游文化產業發展五大指標評價分析[D].湖南大學,2010.

[7]劉博.安徽省文化產業與旅游產業融合發展評價指標體系研究[J].淮南師范學院學報,2021,23(03):46-51.

[8]斯國新. 構建實施鄉村振興戰略的評價體系[EB/OL]. [2023-04-03]. http://theory.people.com.cn/n1/2018/1102/c40531-30378926.html.

[9]馮雅力,朱瑩,李恩菊,袁麗.鄉村振興背景下旅游發展與農民增收耦合關系研究——以安康雙龍旅游生態度假區為例[J].安康學院學報,2023,35(01):50-55.

[10]謝珈,馬晉文,朱莉.鄉村振興背景下我國鄉村文化旅游高質量發展的思考[J].企業經濟,2019,38(11):88-92.

[11]耿松濤,張伸陽.鄉村振興背景下鄉村旅游與文化產業協同發展研究[J].南京農業大學學報(社會科學版),2021,21(02):44-52.

[12]張祝平.鄉村振興背景下文化旅游產業與生態農業融合發展創新建議[J].行政管理改革,2021(05):64-70.

[13]文華,劉英,陳凱達.鄉村文化旅游產業賦能鄉村振興路徑研究[J].草業科學,2022,39(09):1968-1978.

[責任編輯 李 帆]