推動教學評一體化課程改革落地的學校管理路徑探索

【摘要】“雙減”背景下,構建“教學+學習+評價”為一體的智慧課堂,已成為中小學促進課堂教學提質增效的重要途徑之一。北海市實驗學校多措并舉,開展智慧課堂教學評一體化校本實踐研究,以核心概念為統領,聚焦管理制度的制訂、教師角色的重塑、教學與作業的轉變和課程資源的開發等,推動課程改革落地。

【關鍵詞】 教學評一體化;課程改革;學校管理

素質為本是一種以學生的素養發展為宗旨的課堂教學取向,是需要教師秉持的課堂教學理念和價值追求。目前,我校中一些學生存在身心素質不強、思維能力不高、創新能力不足、實踐能力欠佳、內在學習動機缺乏等問題。究其重要原因,是傳統課堂存在三大弊端:第一是教得多,課堂活動重教授,輕探索;第二是學得少,學習過程重知識,輕素養;第三是評得淺,評價實施重結果,輕導向。基于此,我校從厘清教、學、評的本質內涵入手,探尋課程改革落地之策。所謂“教”,是指教師的教學,在教學設計中表現為教學過程,即具體的教學活動;所謂“學”,是指學生的學習,在教學設計中表現為學習目標,即學生的預期學習結果;所謂“評”,是指對教與學的評估,在教學設計中表現為評估任務以及相應的評價要點[1]。

教學評一體化堅持“以始為終”的逆向思維,始終把學生的需求放在首位,著重解決三個問題:第一,學生要達到什么樣的學習目標?也就是“要去哪里?”第二,學生要通過什么具體的教學活動完成目標?也就是“怎么去?”第三,如何評估學習目標的達成度?也就是“怎么知道去到了沒有?”[2]。

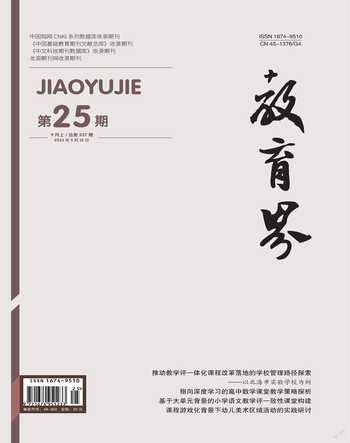

從2021年起,我校圍繞“雙減”,開啟了課程改革的探索和實踐,構建了推動課程改革在本校落地的實施路徑(如圖1所示)。

一、制度先行,念好“起字訣”

我校及時組織開展融合式討論,在充分調研、全面討論的基礎上,出臺了《北海市實驗學校智慧課堂教學改革創新實施計劃》等一系列指導性文件,從目標任務、組織分工、實施要求等方面做出部署安排,壓實、壓緊責任,為推動和落實課程改革進行了一攬子頂層設計。

組織結構上,我校成立了由校長任組長的領導小組,負責學校智慧課堂建設的總體規劃;下設了由科研處和教務處教學管理干部組成的指導小組,負責智慧課堂改革的指導、診斷、協調和評價;組建了各司其職的技術指導組、教科研培組、課堂建設組等工作小組,全面推進課堂改革的逐步鋪開和落實。措施推進中,我校暢通了“科組—年級—學校—聯合體”四個拾級而上的改革探索通道;建立了“專題教研月”機制,促使教師反思教學瓶頸,鼓勵教師共研共評;打造“跨區域研訓”模式,促使教師開眼界、攢經驗,構筑起人人參與、學段聯動、學科綜合的課程改革網絡,以滿足課堂教學提質增效的需求。

二、角色重塑,打好“承接拳”

從理念到行動落實,其中最關鍵的力量就是肩承改革實踐任務的教師。我校通過統籌設計,立足于課堂的實踐和案例剖析,分階段、系統化、跟進式地培訓和指導教師,推動教師的角色重塑。

1.宣講。在新學期的全體教師會議上,開展名為“聚焦課堂,走學校文化內涵發展道路”的專題宣講,統一了全體教師的思想認識,即教學評一體化智慧課堂有別于單純基于數字信息化的課堂,著眼于學生學科核心素養的培養,從關注知識的灌輸轉變為關注學生能力的培養,以達成“集大成,得智慧”的目標。

2.共讀。一場全校范圍內的同讀共研活動在暑假鋪開:教師們讀《靜悄悄的革命—課堂改變,學校就會改變》,讀《教師的挑戰:寧靜的課堂革命》,讀《教育的細節》……通過各教研組、備課組線上線下閱讀分享、撰寫心得等方式,教師們深入學習了相關的教育教學理論知識,促進了思想的轉變、觀念的更新,提高了理論水平。

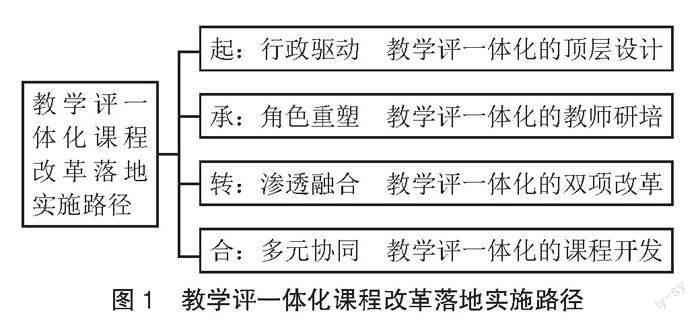

3.教研。我校構建了“123456”深度教研模式(如圖2所示)下的“教師共同體”。集備輪課、課例研討、展示競賽、微型課題等一系列自上而下的教研活動驅動教師審視自我、反思行為、改變課堂。

三、雙項改革,出好“轉變招”

(一)“智教學”—課堂轉型

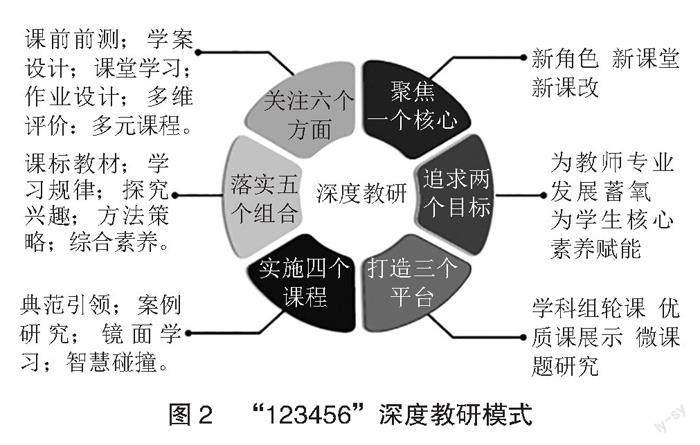

教學評一體化理念認為,學習方式和教學評價方式是教學活動設計的重要參考。經過探索,我校構建起了以增強學生共學內源驅動力為主的智慧課堂“三段六環節”課堂教學模式(如圖3所示)。“三段”—完整的課堂不僅限于40分鐘的課中,還包括了課前和課后;“六環節”— 在完成課前預習的前測之后,著重關注課中的小組合作學習五個環節(前測解惑、驅動導學、合作學習、分享交流、鞏固提升)以及強調開展課后延學的一個環節(延學作業布置)。其中,“三段”是課堂轉型的框架,“六環節”是課堂轉型的路徑指引。

首先,我校借助數字技術在課前為教師讀懂學生提供路徑。鼓勵教師通過使用“預學案”、巧借“問卷星”、推送“微課堂”等方式實行前測解惑,并基于前測對學生聚焦的“趣”、費解的“疑”和迷茫的“難”的分析設計教學目標。

其次,我校鼓勵教師借助小組學習為學生啟智搭建舞臺。強調“做中學,用中學”的探求、歸納、總結、應用式學習—(1)基于前測,為學生的課前預習答疑解惑,掃清學習障礙;(2)依據數字分析,通過問題模式或情境創設給學生提供小組驅動任務和學習指南;(3)組織學生小組圍繞學習任務,依據學習指南開展合作探究;(4)提供交流和分享平臺,鼓勵學生通過交流探究所得,開展課堂評價;(5)啟發點撥學生就合作探究進行總結,完成鞏固和提升練習,經歷知識的二次生成。

最后,我校鼓勵教師借助生活情境在課后延學中為學生提供成長空間。相比于傳統的課后作業,延學作業強調對課堂知識的遷移與運用而不是識記和鞏固,鼓勵學生在課后、生活中基于個性、興趣、能力進行綜合的、縱深的探索和實踐。因此,它是可選擇的、有差異的,它不是課堂的結束,而是新學習、新探究、新創造的開始。

在教學評一體化智慧課堂的“三段六環節”中,學生始終是課堂的中心。教師既要從課前預學中關注學生現有水平,也要心懷未來,根據課堂行為、小組成員互動、課堂活動評價等獲得反饋,通過提供路徑、點撥方法、創設情境等方式讓學生經歷鮮活、生動的學習過程。

我校高度重視課堂轉型的建設,以“課堂實踐新課標”“小組學習開展的智慧策略”“一課兩上三議”等活動為載體,面向全體教師廣泛、深入地開展診斷、觀摩、研討等活動,不斷豐富教師們的理論和實踐經驗,創新活動形式。

(二)“慧作業”—作業變革

基于教學評一體化的智慧課堂不僅包括“智教學”,更包含“慧作業”。我校從多個層面積極推進作業變革,尤其關注以下四點。

1.作業管理系統化:對作業進行管理,嚴格按照“雙減”的要求限制作業時長,以班級為單位公示作業,盡量杜絕布置重復性的、淺層次的作業。

2.作業設計科研化:提升作業質量,始終將作業與教師科研、課堂教學、實踐拓展、數據信息等緊密結合,在縱向上貫穿課堂教學的始終,打破課堂教學的時間桎梏;在橫向上又貫穿于教育教學活動的始終,打破學校教育的場域限制。

3.作業評價科學化:對作業評價進行創新性改革,集思廣益,實施開放性、創新性、實踐性的作業設計,通過協同制訂評價量規、探索家校互評、大數據融評等途徑,努力建立多元立體的評價共同體。

4.作業研究常態化:對作業開展探索性研究,以“線上+線下”的方式,邀請專家舉辦講座,并采用課題研究推動等方式開展常態化研究,以點帶面,以研帶訓,使作業由“育知”走向“育人”。

學校基于教學評一體化的“慧作業”探索具有三大顯著特點:一是打破了傳統作業只重結果的局限性,作業管理、作業設計、作業評價全程貫通教學活動;二是探索出了聯通課內與課外、知識與生活的作業渠道,豐富了作業的內容和形式;三是順應了數字教育化的趨勢,借助數據元素為作業賦能,如利用《班級優化大師》《蜜蜂作業》軟件等實現對學生作業的信息化評價,并利用校園廣播系統、液晶展示大屏等為學生提供作業展示、互評平臺。值得一提的是,基于AI平臺數據分析手段的評價體系的建立,如時長統計、錯題分析等為教學提供了更為精準的數據參考,既減輕了教師們的負擔,又暢通了家校信息溝通的渠道。

四、多元協同,唱好“合唱曲”

只有家庭、學校、社會多方協同,多元組合,進行智慧課程的大融合,才能真正促進學生從“知識”到“素養”的轉變,實現學生的綜合發展。

我校在充分調研國家課程的基礎上,構建了分層、分類、融合的“外延課堂”,搭建了“必修+選修”“固定+走班”的模式,推進了教學評一體化建設,為學生的可持續性發展提供支持和幫助。“外延課堂”將社區資源、共建單位資源、校本資源通通納入其中,為學生提供指向教學評一致性的海量學習資源。具體而言,一是結合社區資源,通過開展社區德育公益課、社區愛國主義教育課、社區實踐活動課等,讓學生邊學邊做,邊做邊學,邊做邊評,邊評邊改。二是與自然資源部第四海洋研究所、廣西合浦儒艮國家級自然保護區管理中心等結成共建單位,打通校內外教學的場域限制。一方面帶領學生走進自然、科研基地;另一方面借助共建單位優質的人才資源,邀請博士、學者進校,激發學生的興趣,啟迪學生的智慧。三是以學校活動、課后服務托管等為平臺,邀請家長作為志愿者進校園,利用他們的專業特長,積極挖掘本地優秀教育資源,開發校本課程,開設了國畫、貝雕畫、面塑等新課程,努力培養“優異+特長”的新學生,促進“知行合一”目標的達成。

“外延課堂”豐富了教學評的形式,拓寬了教學評的范圍,為課改中出現的新問題、新困惑提供了多方協同解決的途徑和渠道,成為推動教學評一體化發展的外源驅動力。

結語

綜上所述,學校教育提質增效是培養高素質人才的關鍵因素,教學評一體化則是助推學校教育質量提升的重要途徑。我校開展教學評一體化智慧課堂研究實踐的三年間,堅持為黨育才,為國育人,多管齊下,敢于實踐,促使我校教師的專業發展、課堂轉型、作業變革、課程開發等各項教育教學改革的步伐進一步加快,走出了具有本校特色的課堂教學質量提升之路。

【參考文獻】

[1]L·W·安德森,等.學習、教學和評估的分類學[M]. 皮連生主譯.上海:華東師范大學出版社,2008.

[2]張愛軍.備課專業化:學教評一致性教學設計的理念與操作[M].長春:東北師范大學出版社,2020.

【基金項目】本文系廣西教育科學“十四五”規劃2021年度 “雙減”專項課題重點課題“‘雙減背景下智慧課堂教學評一體化校本實踐研究”(立項編號:2021ZJY1253)的階段性研究成果。

作者簡介:周文潔(1967— ),女,廣西壯族自治區北海市實驗學校。