工科專業課程中培養終身學習能力的探索與實踐

李津蓉 孫勇智 費正順

摘? 要:終身學習能力是應對科技文化迅猛發展的核心競爭力,也是個人及社會可持續發展的關鍵因素。如何培養學生的終身學習能力,是高等教育所面臨的重要課題,而專業課程又占據高等教育培養體系中的主導地位。為說明如何在專業課程的教學過程中引導學生樹立終身學習意識,強化自主學習能力,以傳統工科類專業課程信號與系統為例提出以終身學習能力為培養目標的課程教學策略,從“激發學習興趣”“構建自主學習環境”“實施具有學科交叉特征的實踐環節”三個方面探討如何通過專業課程教學達到引導學生樹立終身學習意識,掌握自主學習方法和強化學科交叉創新意識的培養目標。

關鍵詞:終身學習;高等教育;信號與系統;學科交叉;創新意識

中圖分類號:G640? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2023)28-0094-04

Abstract: Lifelong learning ability is the core value to cope with the rapidly developing science and culture. It is also the key factor for the sustainable development of individual and society. How to cultivate students' lifelong learning ability is an important issue for higher education, and professional courses occupy a dominant position in the training system of higher education. For the purpose to guide students to establish lifelong learning consciousness and strengthen self-learning ability, we take the traditional engineering specialty course "Signal and System" as an example to propose a set of teaching strategies, in which three critical issues were discussed: "How to arouse learning interest?" "How to construct self-directed learning environment?" and "How to design practical link with the character of interdisciplinarity?"

Keywords: lifelong learning; higher education; Signals and Systems; interdisciplinary; innovation consciousness

當今社會發展迅速,科技、文化、經濟都在不斷地發展變化,每時每刻都有舊的技術或工作崗位被淘汰或替代,區域行業經濟隨時面臨著結構性調整,因此知識的積累、能力的培養不可能是一蹴而就的,學生在走出校門后,仍然要不斷地學習提升,擴展知識邊界,重塑職業技能框架,具備對動態和變化的適應能力。聯合國教科文組織于上世紀60年代末即提出了終身學習理念,認為接受教育的目標不是“學習生存”而是“可持續發展”[1]。2015年9月,聯合國可持續發展峰會在紐約聯合國總部召開并通過了成果性文件,即《改變我們的世界——2030年可持續發展議程》(Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)[2]。該文件提出了17項可持續發展目標,旨在世界范圍內消除極端貧窮、不平等和不公正以及遏制氣候變化。其中第四個目標為確保包容和公平的優質教育,讓全民終身享有學習機會。此目標明確將終身學習定義為個體與社會可持續發展的重要因素,是一項基本人權。我們國家一直致力于學習型社會的建設與完善,在“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要在建設高質量教育體系篇章中明確提出:完善終身學習體系,建設學習型社會[3]。從戰略高度進一步明確了終身學習對于提升國民素質,全面促進個人與社會全面發展的重要性,同時也對高等學校的教育體制和培養目標提出了全新的要求[4],學校不再僅限于教授知識,傳授技能,更重要的任務是培養學生的自主學習意識,拓展學習方法,建立辯證性思維、使學生具備終身學習和可持續發展的能力。在高等教育體系中,專業課程通常占據主導地位,如何在專業課程的教學過程中潛移默化地引導學生建立終生學習的意識、掌握終身學習方法、提升批判性思維能力,是每位專業教師應該認真思考并進行積極探索的問題。

學習習慣的養成及學習能力的塑造是一個長期而緩慢的過程,是在學習和成長過程中逐步形成和培養的,專業教師在傳授專業知識、培養專業技能的同時更要肩負起育人的重任,有意識地激發學生的學習興趣,創造自主學習環境,指導自主學習方法,使學生從被動地接受灌輸到主動地研究探索,逐步養成良好的學習習慣,具備終身學習的意識和能力。信號與系統長期以來一直被列為電類、信息類、自動化類的專業核心類課程,主要教學內容涉及信號與系統在時域及變換域進行分析處理的理論和方法,在信息處理、控制系統、機電工程等多個領域有著廣泛的應用,是一門典型的工科類專業課程。本文將以信號與系統課程為例,探索在專業課程的教學過程中如何有意識激發學習興趣,創建以學生為中心的探索型學習環境,提升學習價值,強化學習能力,形成正向反饋機制,真正做到“授人以漁”而非簡單的“授人以魚”,以達到培養終身學習能力的目的。

一? 激發學習興趣,建立自主學習的內因

任何主動性動作都需要有明確的內因驅動,學習也不例外,在20世紀60年代末,聯合國教科文組織在其標志性研究報告《學會生存——教育世界的今天和明天》 中首次提出“終身學習”概念時,即強調了終身學習的主動性內涵[1]:學習是一種內在需求,而非外在推動。在專業課程教學中要引導學生的內在學習動力,使學習成為一種習慣,首要條件是讓學習者感受到學習的必要性與重要性。傳統教學中,學習的重要性和必要性體現在課程的地位及成績,教師也習慣于記錄考試成績或平時成績作為督促學生學習的方式和手段。不可否認,這種方式對于學生具有一定的督導作用,但也使得學習的過程帶有了一定的功利色彩,學習的內因并未形成,學生最關心的不是課程所涉及的知識領域及其應用而是考試范圍和重點,偏離了學習的本質和初心。

激發學生對專業課程的學習興趣,建立學習的主動意識,關鍵在于激發學生對課程的好奇心和求知欲。好奇心是個體保持學習熱情,參與學習活動,主動探索求知的內在驅動力。對于專業課程而言,學習興趣是引導學生進入自主學習狀態的關鍵環節,特別是對于信號與系統這種對數學基礎要求較高、理論性較強的課程,容易讓學生感覺枯燥乏味且學習難度較高,如果沒有對課程保持足夠的興趣,建立起學習內因,則會產生倦怠厭學現象,進入惡性循環。根據課程特點,我們從以下三個方面著手,激發學生對課程的學習興趣。

(一)? 上好第一堂課

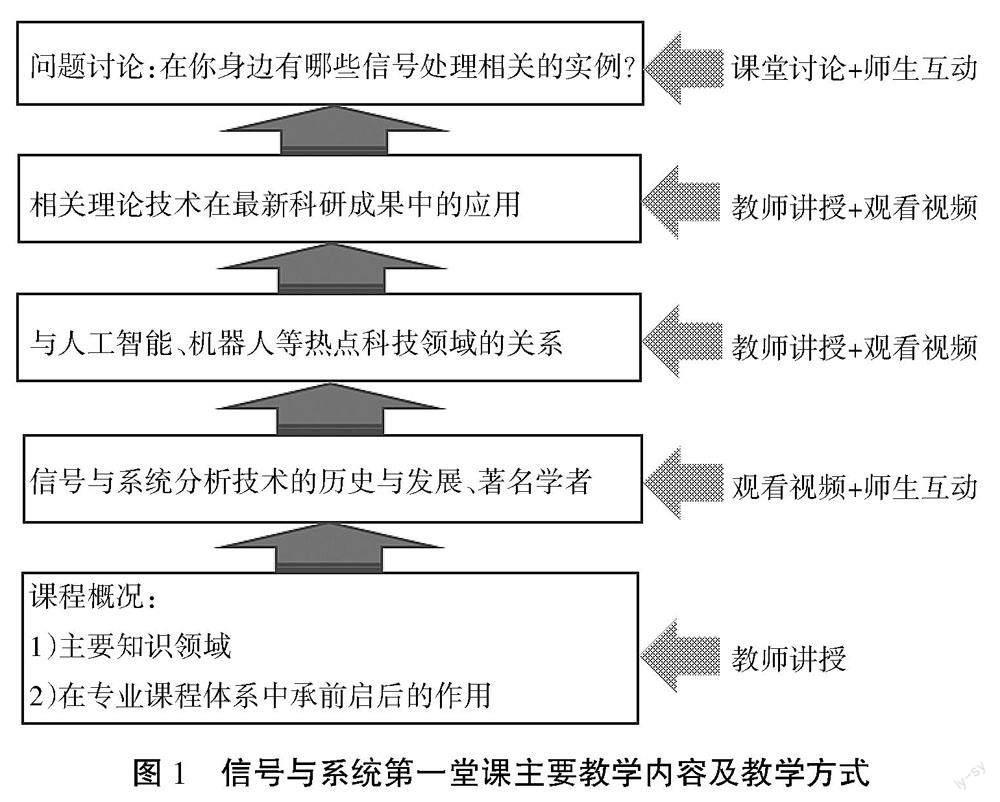

第一堂課的教學內容和教學方式是激發學習興趣,引導自主學習意識的關鍵。以信號與系統課程為例,第一堂課的教學內容及教學方式設計如圖1所示,通過對課程概況、發展歷史、熱門技術、前沿科技的講授與討論,使得學生理解課程所涉及的知識領域、主要應用,并與他們的興趣點相關聯,激發學習興趣,初步構建自主學習的內因導向。

(二)? 靈活運用啟發式教學方法

啟發教學是一種激發學習興趣,調動學習積極性的有效方法。在學習知識點之前,可以先設置一些問題或引導學生針對實際應用自己提出問題,鼓勵學生獨立思考。例如,在學習抽樣定理之前,首先給出一段音樂信號,并啟發學生去猜想當抽樣頻率達到多少時,才可以無失真地還原語音信號?讓學生帶著疑問和好奇心進入課堂學習,經過數學推導和證明后得到結論,再通過播放不同采樣頻率所重構的音樂信號,使得學生可以直觀感受到重構信號的差別,特別是不滿足抽樣定理時,感受到的信號的失真情況,使學生有獲得感和恍然大悟的滿足感。這種問題引導式的教學方法可以極大程度調動學生學習的積極性,提高課堂教學的注意力,同時也能夠培養學生發現問題、獨立思考和解決問題的能力。

(三)? 建立多元化的課程考核機制

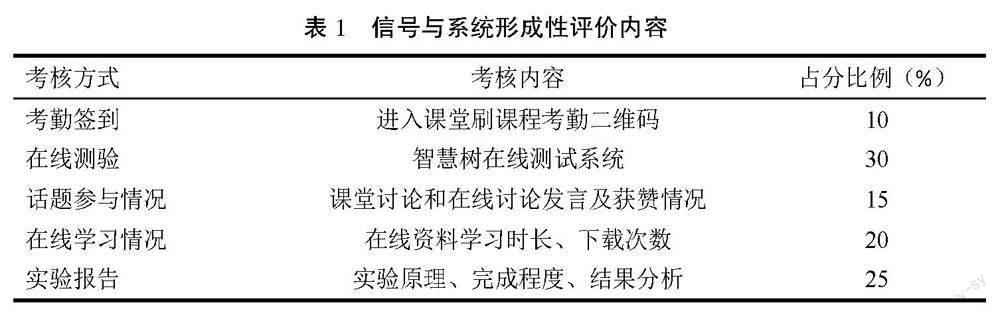

傳統的課程考核體系主要包括兩部分:平時成績和期末成績,平時成績由課堂考勤和課后作業構成,對于大部分學生而言,這部分成績差距不大,要想獲得較好成績只要注重期末考試,導致部分學生平時學習的積極性不高,臨到再期末突擊復習,這種考核評價方式無法有效激發學習積極性,也不利于良好學習習慣的養成。因此,注重課程的形成性評價,建立多元化的課程考核機制也是激發學習積極性和主動性的關鍵。針對信號與系統的課程特點,我們建立了全過程、多方位的形成性評價機制,具體內容及占分比例見表1,形成性評價結果作為平時成績占60%,期末考試成績占40%。這種評價機制使得學生在學習過程中的每一點努力都會有所收獲,同時也更具有公平性和全面性。

二? 構建以學生為中心的自主學習環境

目前課堂教學仍是本科教育系統中的主流教學方式,隨著電子信息技術的發展,課堂教學的手段也逐漸豐富。不可否認,學生在課堂上可以較高效地獲取專業知識和相關理論,但課堂講授的教學方式是以教師為中心的,課堂上的師生互動也僅能讓教師了解到部分學生的學習進度和效果,無法兼顧到全體學生。如果學生跟不上課堂進度,就會導致課堂的參與度下降,進而對課程的學習產生倦怠和畏難情緒。因此,在課堂教學之外構建以學生為中心的自主學習環境對于提升課程的學習效果及培養自主學習習慣是至關重要的。

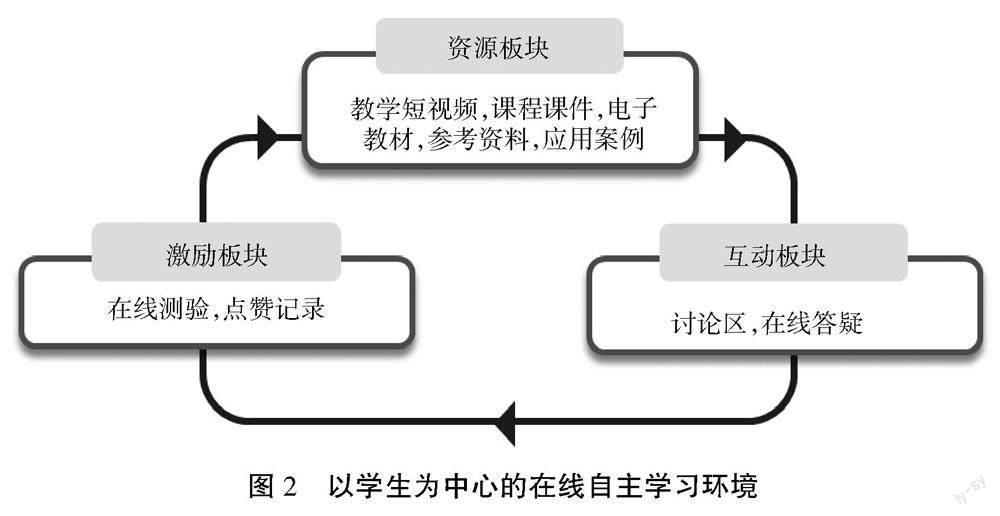

“樹洞實驗”的創始者,世界著名教育學家Sugata Mitra提出的自主學習環境(Self-organised Learning Environment,SOLE)包含三個必不可少的因素:網絡、協作、激勵[5]。其中,“網絡”提供了自主學習的資源;“協作”可以幫助提升自主學習的效率;激勵為自主學習提供了動力。根據Mitra的理論,我們為信號與系統課程所構建的以學生為中心的在線自主學習環境包含了三個板塊:資源板塊、互動板塊和激勵板塊,三個板塊相互鏈接,引導學生的自主學習過程,其結構如圖2所示。

資源板塊包括教學視頻、課件、參考資料等多種學習資源,學生可以根據自身特點確定學習目標、選擇學習方式、規劃學習進度,并在學習過程中逐漸清晰哪種學習方法最適合自己,培養學生制定學習目標、選擇學習方法的能力。

互動板塊為教師與學生及學生之間提供了互動平臺。師生互動主要以在線答疑的形式進行,在學生的自主學習過程,教師需要起到“反饋”的作用,而且要保證反饋的“即時性”,這可以通過在線交流工具實現,當然教師不一定直接給出答案,可以給出建議或思考方向,對學生的思維加以引導,提升學習效率。生生互動可以通過在線教學平臺的討論區模塊實現,可以由教師或學生設定討論主題,所有討論的參與者(包括教師和學生)可以對自己贊成的觀點點贊,這個環節可以開拓學生思維,增強交流合作能力,教師在此過程中主要起到監督和引導作用。

激勵板塊主要通過在線測驗和點贊記錄的方式激勵學生積極參與前兩個板塊的學習,這里需要特別提出的是在線測驗的難度設定,題目太簡單會讓學生感覺沒有挑戰性,題目太難又會讓學生挫敗感過強,這些都無法達到好的激勵效果,甚至會起到反作用。針對這個問題Robert基于AI神經網絡學習算法對人腦學習過程進行了模擬實驗,給出了一個精確的最優解:15.87%,研究者將此結論稱為“85%規則”[6]。也就是說測試題目中85%的內容應該是學生熟悉并掌握的,15%是不熟悉和未想到的,對于信號與系統課程而言,可以是一個新的應用場景、新的推論或新的計算方法。

三? 學以致用,注重學科交叉

對于工科學生而言,學習的目的不僅是掌握理論,而是能夠利用理論指導實踐應用,解決實際問題。同時,在實踐應用的過程中,學生也可以進一步加深對理論、公式的理解,并認識到在實際應用中理論所存在的局限性,培養辯證思維能力。隨著第四次工業革命時代的到來,我國進入了加快發展方式轉型、產業結構調整升級的關鍵時期,在實際生產中所面對的復雜問題越來越多,而這些復雜問題通常不是單一學科能夠解決的,是需要多學科交叉進行研究創新[7]。因此,對于學生的未來發展而言,學科交叉的意識和能力是個人可持續發展的重要因素。

為了解決上述問題,我們在設計信號與系統課程的實踐環節中,特別注重兩個方面:①與實際工程問題相關聯;②拓展知識邊界,注重學科交叉。以綜合性實驗“拉曼光譜信號的分析與處理”為例,實驗內容來自于某石油煉化廠的產品質量在線監控項目,學生要開展實驗,首先需要對石油煉化的生產過程有一個初步了解,并了解拉曼光譜的成像原理、不同化學成分的光譜特征和儀器及測量環境對光譜形態的影響,然后再利用信號與系統中所學習的原理和方法對光譜信號進行處理分析,在一個實驗項目中做到了對化工、光學、儀器儀表和電子信息等多個學科的交叉。由于不同儀器函數及化學成分相互作用的影響,學生在對光譜信號做分析處理的過程中會發現實際情況與信號處理領域的理論知識存在不相符的地方,這可以幫助學生充分理解理論在實際應用中的局限性,進而可以激發學生思考,對多學科問題做進一步的深入研究。通過這個實驗項目,學生可以初步接觸到實際工程問題,了解到實際應用場景大多是多學科交叉問題,同時能夠理解實際應用是基于理論的但又存在一定差距,從而培養學生的學科交叉意識和批判性思維能力。

四? 結束語

科技社會的快速發展使得終身學習能力成為未來人才最重要的核心競爭力,是個人與社會可持續發展的關鍵性因素。本文針對大學本科中對學生終身學習能力的培養目標,強調了專業課程在人才培養體系中的主導地位,專業教師在教學過程中應有意識地培養學生的終身學習能力。并以信號與系統課程為例,探討了如何在專業課程的教學過程中從“激發學習興趣”“構建自主學習環境”和“培養學科交叉意識”三個方面引導學生樹立終身學習意識,拓展自主學習方法,增強自主學習能力。

參考文獻:

[1] 寇尚乾.論終身學習觀視野下人的學習權[J].繼續教育,2007(9):32-34.

[2] 李興洲,耿悅.從生存到可持續發展:終身學習理念嬗變研究——基于聯合國教科文組織的報告[J].清華大學教育研究,2017(1):94-100.

[3] 新華社.中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

[4] 文雯,石中英.構建面向終身學習的高等教育新體系[J].中國高等教育,2022(8):7-9.

[5] MITRA S, DANGWAL R . Evolution of the “hole-in-the-wall”: A status review[J]. PROSPECTS, 2021:1-14.

[6] WILSON R C, et al. The Eighty Five Percent Rule for optimal learning[J]. Nature Communications, 2019,10(1):4646-4654.

[7] 吳婧姍,王雨潔,朱凌.學科交叉:未來工程師培養的必由之路——以機器人工程專業為例[J].高等工程教育研究,2020(2):68-75.

基金項目:浙江省教育廳2020年度省級一流課程“信號與系統”(浙教辦函[2021]195號);浙江科技學院教學改革與研究重點項目“新工科背景下自動化專業應用型人才培養模式研究”(2022-jg14)

第一作者簡介:李津蓉(1977-),女,漢族,天津人,博士,副教授,自動化系系主任。研究方向為機器學習,機器人與智能系統,信號分析等。