機械創新人才培養實踐教學體系構建

韓奉林 吳萬榮 云忠 趙海鳴 陳志

DOI:10.3969/j.issn.1671-489X.2023.14.027

摘? 要? 針對傳統機械人才培養方案中實踐教學對創新等高階能力支撐不足的問題,提出由課程項目、學期綜合項目和自主課外項目構成的機械創新人才實踐教學體系,并分別以“機械制造工藝學”“智能制造綜合實踐”和“工程項目實踐A(I)”為例,具體介紹三種項目的實施模式。

關鍵詞? 實踐教學體系;工程教育;創新人才;人才培養;課程項目

中圖分類號:G642.44? ? ? ?文獻標識碼:B

文章編號:1671-489X(2023)14-0027-06

Practice Teaching Scheme for Training of Inno-

vative Personnel in Mechanical Engineering//HAN Fenglin, WU Wanrong, YUN Zhong, ZHAO Hai-

ming, CHEN Zhi

0? 引言

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央作出了建設制造強國的重大戰略決策,2015年,國務院印發《中國制造2025》。人才是打造制造高地、建設制造強國中最核心的要素[1]。雖然我國工程教育為國家經濟社會發展作出了重大貢獻,為我國經濟社會發展提供了強有力的人才支撐和人力資源保障[2],但對比制造強國的人才需求和工程人才培養現狀發現,人才培養還不能很好地適應《中國制造2025》提出的新要求,學生創新創業能力偏弱[3]。培養符合新時代產業發展需求的機械創新型人才,是國家對高校工程教育提出的急迫的新任務。

實踐是工程的本質屬性,創新意識和創新能力只有在創新實踐中才能得到鍛煉和培養[4]。在實踐中,學生可以發現知識短板,從而增強相應理論課程的學習動力,實踐是幫助學生確定學習方向的“牛鼻子”;同時,只有實踐才能真實檢驗學生解決問題的能力,所以實踐又是檢驗人才培養質量的“試金石”。總之,實踐是機械創新人才培養的關鍵。

然而長期以來,受“工程教育科學化”理念的影響[5],機械工程人才培養強調以學科邏輯為中心,實踐教學只是便于理解理論課程內容的從屬性工具。這種模式嚴重制約了學生解決復雜工程問題能力和創新能力的培養,無法適應制造強國戰略對人才的需求。

近年來,為應對產業飛速發展對人才培養的挑戰,提高高等工程人才培養質量,國內外很多高校在實踐培養體系構建方面進行了積極的探索[6]。2000年左右,麻省理工學院等高校提出CDIO(Con-

ceive-Design-Implement-Operate,構思—設計—實現—運作)教學理念,以從產品研發到產品運行的生命周期為載體,讓學生以主動的、實踐的、跨課程的方式學習工程。

2005年起,汕頭大學、燕山大學、成都信息工

程大學、中國石油大學、云南大學等高校也非常積極地應用CDIO理念改革課程體系,并構建與之配套

的“三級項目”實踐體系[7]。

歐林工學院貫徹以學生為中心(Student-Cen-tered)的理念,形成了具有革命性的特色教學模式。其中特別強調實踐的作用,學生入校第一天就接觸工程問題,而不是在修完一年或更長的數理課程后。這些實踐往往是綜合性旳,需要學生運用跨課程,甚至是跨學科的知識來完成。同時實踐題目很多是開放性的,讓學生不只會回答問題,更要學會如何找問題,引導學生關心社會和需求,通過工程創新解決人類發展所遇到的問題[8]。

為解決機械創新人才培養實踐教學與制造強國人才需求的失配問題,中南大學以CDIO、OBE等國際高等工程教育的先進理念為指導,綜合中南大學人才培養目標和實際條件,通過長期的教學實踐探索,建立起“課內實踐—綜合訓練—課外項目”一體化的機械創新人才三級實踐教學體系和實施范式,取得了良好的效果。

1? 面向能力育成的實踐教學體系框架

1.1? 傳統人才培養方案中存在的問題

傳統人才培養方案中其實包含很多實踐環節,如課內實驗、各類課程設計、認識和生產實習、金工實訓以及畢業設計等。由于存在以下問題,限制了實踐教學對人才高階能力培養的貢獻。

1)實踐教學在人才培養體系中處于從屬位置,大多數實踐是服務于課程知識,而非服務于學生能力提升的。比如課內實驗的主要作用是為了幫助學生理解知識點;課程設計的主要作用是應用配套課程知識,深化對課程理解;認識和生產實習雖然不針對具體課程,但仍是以讓學生“知道什么”,而不是以學生“能做什么”為目標。

2)學生在實踐中的參與度不夠,很多實踐是驗證性、重復性的。不少實踐內容陳舊,學生在參與已經形成標準模板的“經典”實踐題目時,難以做到手腦結合。比如金工實習中的“磨錘頭”“機械設計課程設計”中的減速箱設計等教學環節,學生往往比葫蘆畫瓢就能完成,顯然對創新能力培養的支持不夠。

3)實踐教學環節零零碎碎,整體性和層次性都不強。各種實踐之間缺乏人才能力培養邏輯以及知識內容上的銜接,形成了“鐵路警察、各管一段”的情況。

1.2? 機械創新人才實踐教學體系的構成

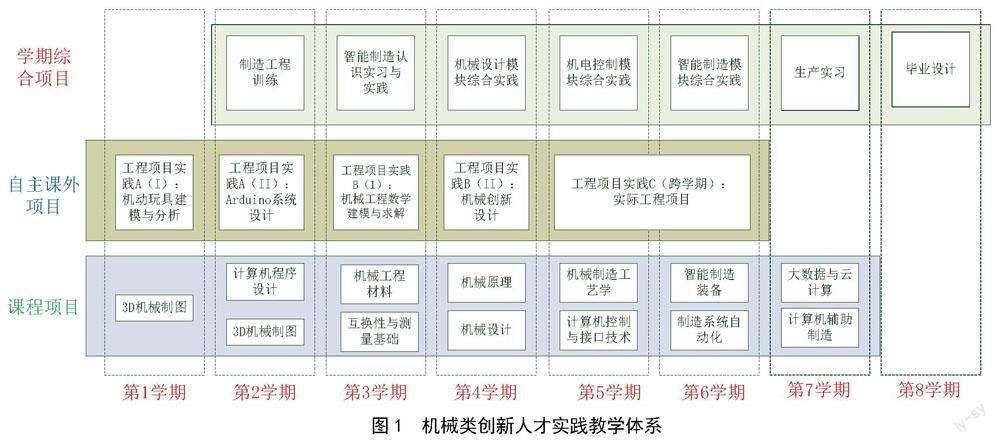

針對以上問題,秉承回歸工程和聚焦實踐的教育理念,強化實踐在人才能力培養中的引領作用和出口驗證功能,構建圖1所示的實踐教學體系,共分為三個模塊。

1)課程項目。這是課程級的實踐模塊,但與傳統的課內實驗不同,課程項目不再是課堂授課的附屬環節,而是將實踐貫穿課程,起到引領性的作用,用于支持課程核心能力的達成。

2)學期綜合項目。將各個課程的課程設計進行整合,形成面向課程模塊的學期綜合項目,實踐主題覆蓋本學期所開設的核心專業課程群的主要學習目標,盡量讓學生能夠體會解決一個實際問題的全過程,做好課程間的銜接。

3)自主課外項目。充分發揮實踐的引領作用,增設了貫穿學期的自主課外項目。從學期的第一周起就向學生布置任務,讓他們在課外自主完成一些帶有趣味性的任務。而完成這些任務又需要用到本學期即將學習的課程中的相關知識,從而激發學生學習相關課程的內在驅動力。

這三個模塊是相輔相成、相互支撐的。從教學目標看,課程項目負責幫助學生獲得解決問題的子能力,學期綜合項目則更強調子能力的綜合,而自主課外項目則更看重創新、工程、探究等思維和意識的培養。從學習進程看,自主課外項目可以在課程前發揮作用,激發學生的內生學習動力;課程項目可以在課程中發揮作用,幫助學生扎實掌握知識,培養基本能力;學期綜合項目則能夠在課程結束后綜合檢驗學生的學習成效。

2? 通過課程項目牽引理論課程學習

在傳統人才培養模式中,專業課程也包含不少實驗課時,但性質往往是驗證性或者演示性的。為此,對人才培養計劃中的專業主干課程進行重塑,以系列性的實踐活動反向影響教學內容、順序、方法,使課程呈現實踐屬性,真正促使理論課程與實踐活動互相融合、相得益彰。

下面以“機械制造工藝學”為案例說明課程項目的設計思路和實施流程。

“機械制造工藝學”承擔了培養學生制造工藝設計與分析能力的重要任務,是機械專業的核心專業基礎課。學生由于缺乏實際生產經驗,僅靠課堂學習很難真正達到課程設定的高階學習目標。同時課程配套的“機床剛度測試”“加工誤差統計分析”和“組合夾具拼裝”等實驗以驗證操作為主,并且主要支持局部知識點的理解,對整體工藝設計與分析能力構建的貢獻有限。

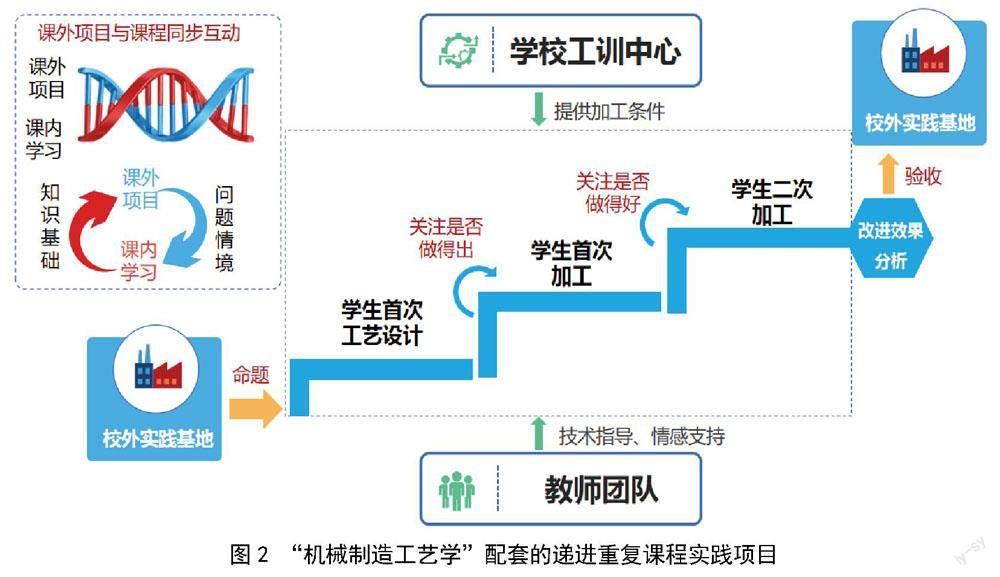

因此,設計與課程理論教學并行開展的課程項目,讓學生能夠分組完成一個零件“工藝設計—制造監控—質量分析”的全流程。機械制造需要大量的軟硬件配套資源的支持才能完成,為此,聯合校外實踐基地、校內工程訓練中心(工訓中心)一同參與課程項目,如圖2所示。實施過程如下:

1)校外實踐基地提供零件的圖紙,組織學生到裝配現場了解零件功能和加工要求;

2)學生分組設計零件的加工工藝,形成整套工藝文件;

3)委托校工訓中心,完全按照工藝文件進行加工,學生對加工過程進行跟蹤和記錄;

4)教師組織學生檢測零件的加工質量,并分析影響加工質量的工藝因素;

5)學生對加工工藝進行改進,重復上述流程。

該課程項目具有如下特點:

1)真實性,設計對象反映了校外基地的真實需求,學生置身于真實加工環境,產品反映工藝方案的真實效果;

2)重復遞進性,給學生成長容錯機會,促進其思與行的深度融合;

3)綜合性,全面涉及課程核心知識,同時還訓練了學生設計、分析、溝通、協調等多種能力。

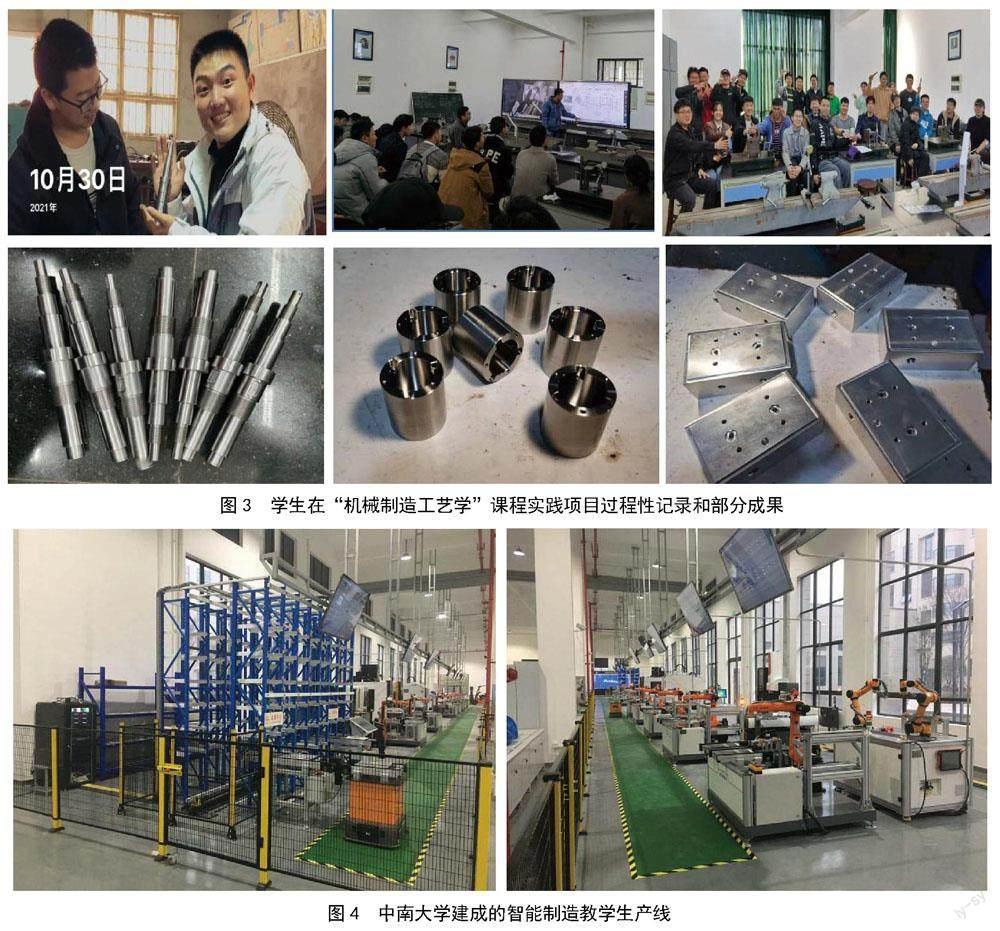

通過課程項目訓練,不僅加深了學生對課程知識的理解,還讓學生獲得了經過實踐檢驗的工藝設計與分析能力,同時也鍛煉了學生探究學習、團隊協作、溝通交流等方面的非技術能力,如圖3所示。

3? 通過學期綜合項目整合解決問題能力

為便于管理,學生在校的培養被劃分為若干課

程,每個課程只負責一部分知識的傳授和能力的培養。但實際工程問題往往不是一門課程能夠解決的,需要綜合運用相關課程的內容,因此,理論課程間的知識分裂是影響學生獲得解決問題能力的最大

障礙。

為解決此問題,將相關的課程盡量放到同一個學期,形成課程模塊,然后根據課程模塊的總體學習目標,設計能夠全面體現學生綜合能力的學期綜合項目,以檢驗其學習成效,并幫助學生找到學習的短板,及時加以完善。

以下以“智能制造綜合實踐”模塊為例來說明學期綜合項目的設計思路和實施情況。“智能制造綜合實踐”開設于第6學期,同學期開設的專業核心課程包括“智能制造裝備”“智能機器人”“制造系統自動化”“工業工程導論”等與智能制造緊密相關的課程。在此模塊中,以建成的智能制造教學生產線為硬件條件,開發與之配套的實踐主題,綜合反映學生智能制造系統的集成設計能力。

中南大學智能制造教學生產線以生產島的方式設計。每個生產島可以單獨運行,也可構成一個完整的生產線。各個工作島的設備配置不同,但都有機器人、貨倉、輸送線及加工(測量)機床等設備,如圖4所示。

為提高學生參與實踐的積極性,還設計系列趣味性的題目,以“三國系列”為例,設計“桃園三結義”“三顧茅廬”“草船借箭”“穿紅袍的是曹操”“七擒孟獲”“空城計”等題目,具體的任務描述見表1。完成這些任務需要用到電氣系統設計、氣動系統設計、PLC系統設計、機器人操作與編程、數控機床操作與編程、現場總線、機器視覺等多方面的知識,具有高度的綜合性。

通過學期綜合項目,學生能夠深切感受到課程內容的重要性,并形成綜合各課程知識以解決復雜工程問題的能力,問題的解決也會增強學生的信心和興趣,形成正向反饋激勵。

4? 通過自主課外項目激發學生學習熱情

機械類專業課程遠離生活,學生普遍缺乏對于機電產品的感性認識,所以在學習相關課程時的內生動力不足。為此,創設“工程項目實踐”系列自主課外項目,用以“吊起學生胃口”。這種項目不設固定課時,主要由學生在課外獨立完成。

這個項目覆蓋第1~6學期,根據學生成長階段設置了不同的主題。在前4學期,限定了選題方向,而第5和第6學期則讓學生進入學業導師的科研團隊參與實際項目。

前4學期的選題兼顧“三個統一”:

1)趣味性與專業性相統一,既要保證學生愿意主動做,又要與本學期的課程相結合;

2)挑戰度與獲得感相統一,既要讓學生“跳一跳”,又要讓學生能夠獲得成就感;

3)開放性與引導性相統一,既要提高學生對實踐活動的參與度,又要確保課程教學目標的有效達成。具體的選題見表2。

以下將以第1學期的“機動玩具運動原理分析與外觀造型”主題為例說明具體的實施過程。開課對象是剛剛入學的新生,其專業基礎知識基本為零。因此,本模塊的主要目標是培養學生對于機械專業的興趣、工程意識和自學能力。具體的做法是向學生發放機動玩具和拆裝工具,如圖5所示,讓學生對玩具的外形進行三維建模,并通過“拆前原理猜測—動手拆解玩具—分析零件功能—單零件去除驗證”等一系列探究性活動,對機動玩具的運動原理進行分析。

以機動玩具為切入點,消除了學生對于機械結構的陌生感,增強了對于機械專業的興趣和認同感。同時,學生在完成項目時又會接觸三維曲面建模、結構原理分析等內容,這對后續的專業課程起到了輻射和引領作用,圖6給出了部分學生成果。

5? 結束語

本文介紹了中南大學機械專業在實踐教學體系構建方面的一些探索性做法。受益于這些實踐體系,學生創新能力和解決實際問題的能力顯著增強,收獲感也明顯提升,因此,這些做法具有很好的推廣價值。但需要注意的是,新的實踐教學體系對教師的專業技能和教學方法都提出了更高的要求。同時,學校也需要提高實驗室管理的靈活性,以適應個性化實踐的需求。

6? 參考文獻

[1] 《中國制造2025》與工程技術人才培養研究課題組.《中

國制造2025》與工程技術人才培養[J].高等工程教育

研究,2015(6):6-10,82.

[2] 陳國松.我國重點大學本科工程教育實踐教學改革研究

[D].武漢:華中科技大學,2012.

[3] 李拓宇,李飛,陸國棟.面向“中國制造2025”的工程

科技人才培養質量提升路徑探析[J].高等工程教育研

究,2015(6):17-23.

[4] 唐玲珊.回歸工程實踐:20世紀80年代以來美國高等

工程教育變革研究[D].成都:四川師范大學,2021.

[5] 楊冬.從科學范式到工程范式:高質量新工科人才培養

的邏輯向度與行動路徑[J].大學教育科學,2022(1):

19-27.

[6] 陶宇斐,關增建.我國高等工程教育實踐教學發展研究

(1990—2019)[J].上海交通大學學報(哲學社會科學

版),2021,29(5):156-166.

[7] 顧佩華,胡文龍,陸小華,等.從CDIO在中國到中國

的CDIO:發展路徑、產生的影響及其原因研究[J].高

等工程教育研究,2017(1):24-43.

[8] 代玉,王賀欣.中美新工科教育典型人才培養模式研

究:以歐林工學院和天津大學為例[J].河北大學學報

(哲學社會科學版),2020,45(3):78-86.

項目來源:湖南省普通高等學校教學改革研究項目“先進制造創新人才培養實踐教學體系構建”(項目編號:2020jy033);

教育部產學合作協同育人項目“企協同課外項目驅動智能制造創新人才培養模式研究”(項目編號:202101314004);教育部產學合作協同育人項目“智能制造工程技術人員新國標師資培訓”(項目編號:202102571016)。

作者簡介:韓奉林,中南大學機電工程學院機械制造與自動化系副系主任,副教授;吳萬榮、云忠,中南大學機電工程學院副院長,教授;趙海鳴,中南大學機電工程學院機械制造與自動化系系主任,教授;陳志,副教授。